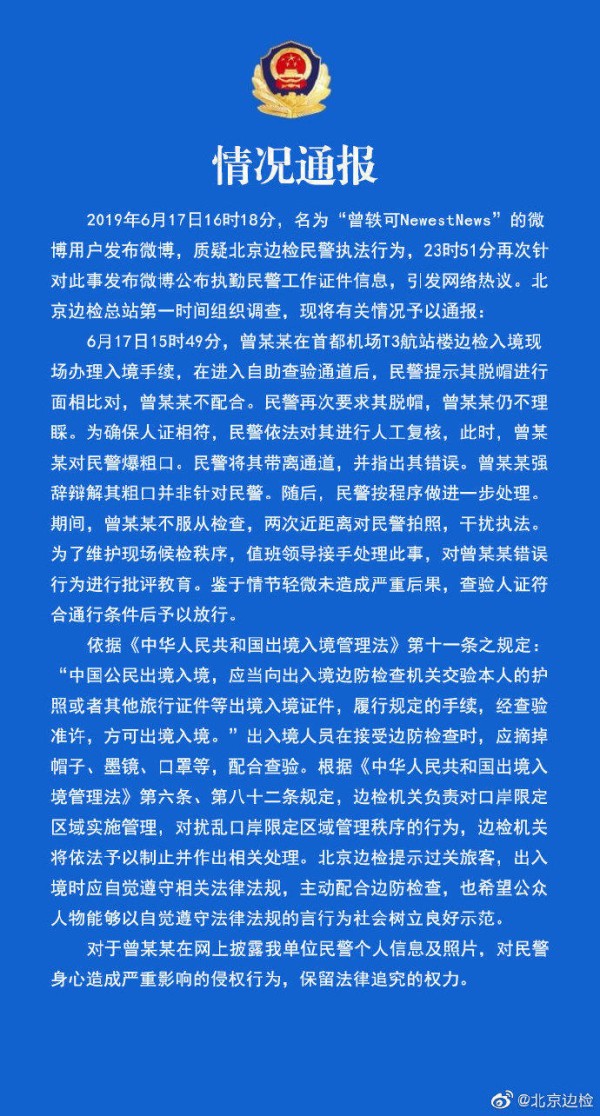

早些年凭借自己独特的绵羊音走红的曾轶可,近日因向执法民警爆粗口,通过微博连发九张含有民警身份信息的照片而被通报批评。

事情的起源于曾轶可带着帽子和口罩过境,民警依法对其进行身份核查,要求曾轶可脱帽时,遭到了曾轶可的拒绝。民警考虑到曾轶可明星身份的特殊性,还是将曾轶可放行了。但曾轶可对民警爆了粗口,再次被民警拦下后,拒不承认自己爆粗口。

据网友爆料,从事后曾轶可发布的编辑前的微信内容来看,曾轶可情绪很激动,直言:“还说我骂你,在你有严重错误的情况下,我骂你全家又怎样。”

据后续调查报道:曾轶可在现场拒不配合民警的执法工作,还近距离对民警拍照,干扰执法。北京边检在通报中声明:保留法律追究曾轶可的侵权行为。

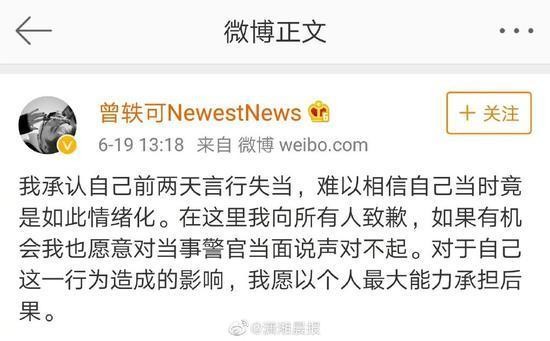

在众多的批评声中,曾轶可发了道歉:

曾轶可表示连自己都很难相信,当时会做出这么情绪化的行为。那么明星的情绪就尤其容易失控吗?

从某一角度说:是的。

因为明星的光环,会使其产生一种不切实际的虚幻感。

我一上台,一片的欢呼声;我一有新闻动向,立马有千万流量的关注。

粉丝对于明星的关注、狂热,会让明星觉得自己有种异乎寻常的优越感。

为什么曾轶可在当时会认为自己没有必要配合民警做身份核实,而且要带帽子、口罩过安检呢?

据网友推测,有以下两种可能:

因为我是明星,我有我的顾虑:我脱下了帽子,拿掉了口罩,要是被路人粉认出来,引起现场骚乱怎么办?

因为我是明星,我有我的骄傲:我是曾轶可,我曾是家喻户晓的《快乐女声》十强。你听我名字就应该知道我是谁了?没必要做路人安检。

除了明星光环,还跟明星所处的圈子相关。

明星入场,通常都有VIP通道。明星一直受到这样的待遇,逐渐觉得自己到哪都理所应当地享受VIP待遇。

曾有位节目主持人,由于经常做节目的关系,认识了不少经济界的大佬。大佬们有个兴趣圈,喜欢收藏古董,也喜欢买好马。

这位主持人跟着圈子里的大佬相处久了,跟着一起看、一起玩,也对古董和好马产生了兴趣。看中了古董,买;看中了马,也买。

有时大佬一高兴,还会一起把这位主持人的单也签了。时间一长,主持人的消费习惯变得跟大佬一样。

结果后来,他自己醒了过来,在节目中坦言:我算什么?就是个主持节目的。有钱的是他们,不是我。但就是跟他们相处久了,自然而然也觉得自己是个有钱人。买这买那的,最终被生活打脸了。

所以,越是公众人物,越要有意识的消除自己所受的明星光环影响、圈子的影响,真切地对自己做定位,以免被生活打脸。

二、情绪是由外部事件而短暂触发的,但你的内部动机决定你的行为。

根据心理学的“挫折-攻击假说:当人的行动、努力受到阻碍时,就会产生攻击行为(语言攻击、行为攻击)。伴随攻击行为的情绪通常是负性情绪,例如:愤怒、悲伤、恐惧。

也就是说,当曾轶可在过安检的时候被民警拦下时,会自然的出现攻击行为。

曾轶可出现的攻击行为就是:对民警爆粗口,近距离拍摄民警的照片,离开现场后,还要在微博上曝光民警的照片,试图让粉丝来“评评理”。

如果曾轶可在离开现场后,没有后续发文的行为,那么或许还不会受到这么多的批评。

那为什么她要这么做呢?

这就是曾轶可的内部动机所引起的行为。因为在现场她表达的攻击还不足以满足自己情绪的宣泄,所以她的内部动机会促使她升级自己的攻击行为,试图通过网络舆论(网络暴力)来做更多的情绪宣泄。

就在本月14日,河南驻马店一名21岁男子,由于公交坐过站而与司机发生争执。

公交坐过站,是我们大部分人都曾有过的遭遇。刚开始发现自己坐过站的时候,情绪立马就被唤起,会觉得着急、生气。那么在负性情绪的主导下,我们会习惯性的将责任归咎于他人。此时,公交车司机就是承接责任的人。

好在大多数人能够控制好自己的行为,最多也就是抱怨几句。

但这位驻马店的21岁男子却情绪失控,掏出了随身携带的长刀,捅向司机。男子当场被警方控制,对自己的行为供认不讳。

所以,作为普通人,对于情绪的控制也可以从内部动机入手。

当你意识到你想要付诸行为,去发泄你的情绪时,你需要快速的转化你的情绪,以免出现让自己追悔莫及的恶性事件。

如何快速的转化情绪呢?

当事件情境发生改变时,我们的情绪也会快速的做出变化。

若干年前,有公交车失火燃烧的案件。当时车上的人们惊恐逃命,先逃下车的人惊魂未定。此时,他的情绪是恐惧、害怕。

但当他站在燃烧的公交车旁,看到身上着火呼救的乘客,他的情绪立马转变为:同情。

所处的事件情境变了,情绪也会跟着变了,行为也随着改变。他的行为会从原先的逃离,转变为立马投身到救援队伍中去帮助其他逃命的乘客。

就像曾轶可,在不配合现场执法时,未受到严厉批评,导致她在这一情境下升级了自己的攻击行为,发布了配着执法民警个人信息的微博。

但当她的这一行为受到了来自多方的严正批评后,事件的情境立马变了,曾轶可也马上发布了道歉。

从这个事件中,我们可以看到那些老戏骨们能够保持淳朴的作风,专业的工作态度,是多么可贵的一件事。也能够从这则新闻中了解到自我情绪控制是非常重要的。

情绪,有可能就制造出一件能够改变人生的“岔路口”事件。例如曾轶可,据说现在已被停止了一切工作。

所以,让我们了解情绪,控制情绪,尽量不让情绪失控,制造出改变人生的“岔路口”事件。返回搜狐,查看更多