弹幕评论里看互联,听取“妈”声一片。“妈妈,我不爱吃香菜,下次可以不放吗?”“妈妈你昨天怎么不更新,度日如年!”最近,在很多家庭美食博主的评论和弹幕中,上演着一场场大型认亲现场。其实,互联网中“喊妈”的现象从去年年初《你好,李焕英》上映后,就屡见不鲜。“咱妈真温柔,我就是妈妈的小姑娘”“妈妈太美了,妈妈变成大明星了”,张小斐从荧幕里走出,从贾玲的妈变成了众多网友的妈替。就连我们每个人的对话框里,肯定也少不了,“喊妈”和“被喊妈”的时刻。

今天,让我们走进这声“妈!”背后隐含的传统形象与亲密关系想象,分析网友和赛博妈妈的网络互动,探究和“妈”类似的拟亲属称谓在社交平台中的泛化使用。

何以为 “妈”——

隐含社会期待,映射理想关系

从儿童教育绘本,到文学影视作品,再到家喻户晓的历史故事,都包含了“妈妈”这一重要角色。在女性研究的经典议题中,母亲的角色是历史和文化的凝结,是传统人伦观和女性观在不断发展中形成的针对女性的一整套规范体系。 [1] “妈妈”这一称谓符号背后,隐含了要承担生育、抚养孩子的责任,承包大部分家务,勤劳能干、慈爱温柔等意义,构成了特殊的文化背景以及对母亲角色的期望和想象。从小到大,你我浸润在外界塑造的母亲形象中,不自觉地在心中勾勒“妈妈”的模样,建立起对“妈妈”形象的认知。互联网上的一声声“妈”,隐含着从小被培养起来的对“妈妈”的社会期待。

在《乡土中国》中,费孝通先生将中国的社会结构描述为“差序格局”,以自己为中心,周围像石子入水的波纹,逐渐扩展开来确定亲疏关系。 [2] 在这样的文化背景下,传统的家族观念深刻影响着社会交往,中国人喜欢将家人间的称谓扩展到陌生人之间。问路喊“阿姨”“爷爷”,单位喊“XX姐”“XX哥”,只要接触有点关系,仿佛就成了准亲戚,变成了“自家人”。“妈妈”作为血缘联系最深的“专有名词”,其在社交平台的广泛使用,还是与网络流行文化息息相关。称广告赞助商为“金主爸爸”,搜索引擎为“度娘”,这些对亲属称谓的使用在网络世界中不断获得网民的接受,娱乐中消解了“妈妈”一词的传统属性,减少了网友使用“妈妈”这一称谓时的心理障碍。 [3]

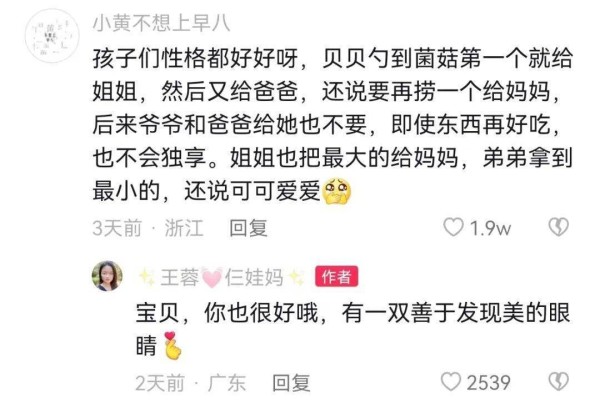

抖音博主@王蓉仨娃妈,是一位拥有三个孩子的全职妈妈,账号内容多是家里的一日三餐和相处日常。清晨5点起床为孩子们和家人准备样式繁多的早餐,再轻声细语唤醒熟睡中的孩子和丈夫,相比于一些卖惨蹭话题、引争议的全职妈妈账号,@王蓉仨娃妈的视频内容总是一副岁月静好的模样,孩子懂事可爱、丈夫体贴有礼,幸福的家庭氛围在治愈网友的同时,也让她成为抖音上火爆的“网络妈妈”。

之所以成为网友们的“赛博妈妈”,不仅是因为账号内容符合传统建构起的勤劳温柔的母亲形象,还映射出众多网友对亲子关系的向往和期待。相比于中国大多要求懂事听话的单向顺从关系、含蓄委婉的家庭氛围,视频内容中,孩子们的需求总是“被看见”“被认可”,行为总是“被包容”“被尊重”,他们更懂爱、更会爱、更能表达爱。张小斐被称为“国民妈妈”也是因为其在电影中李焕英的形象深入人心,她总是面带微笑,孩子闯了祸不会生气责骂,而是在深夜默默地为女儿补好裤子,孩子成绩不理想也会安慰女儿总会有出息,出圈台词“我的女儿,我只要她幸福、快乐就好了”也是让无数网友感动落泪。

在与现实生活的一次次比较中,网友对亲子关系的期待和依赖就从现实世界,转移到网络平台。评论区、弹幕、对话框中“妈妈”的所指不再泾渭分明,意义光谱非常宽广,它剥离了血缘亲情和以家庭为单元的社会关系,在互联网平台的互动中得到重塑,希望被包容尊重、悉心关怀、耐心对待成为社交平台中“妈妈”这一符号背后的深层渴望。

都和妈妈说点啥——

继承现实交往,赛博精神故乡

1956年,心理学家霍顿和沃尔提出“准社会交往”的概念,用来描述电视、广播及电影受众与媒介人物发展出的单向关系,特别是电视观众往往会对其喜爱的电视人物或角色产生某种依恋,进而发展出一种想象的人际交往关系,与真实社会交往具有一定的相似性。 [4] “网络妈妈”的视频,通常以自己的第一视角设置家庭美食制作日常的媒介景观,对网友来说是一种别样的感官体验,通过观看他人的生活,单向地与作为陌生人的博主产生情感连接,完成对情感的替代性满足,创造性的操演着“亲子关系” [5]

在如今的加速社会中,压力和紧张情绪仿佛如影随形,当个体的心理压力达到自我可以消化的极限时,就会产生强烈的倾诉欲望。 [6] 然而,人们对现实生活的自我披露又有着天生的恐惧,害怕台前的自己卸下面具,不能满足社会期待,遭受他人非议和指点。因此,匿名的网络世界便成为倾诉自己失意痛苦,分享自己进步喜悦的安全空间。

在这些“网络妈妈”的账号中,传统形象中的妈妈所承载的情感与与网友的情感认知产生了契合,构成了符号的嫁接,造成评论区大型“喊妈”现象。脱离了现实,网友们也在或自觉或无意识地继承了传统伦理框架下的认知,在虚拟的媒介平台操演着习以为常的身份定位。在网络世界中,“妈妈”不需要具身进入生育关系,也不必囿于家庭单元结构,网友挪用和继承了现实生活的亲子关系运作逻辑。 [7] 就像在家庭领域中,妈妈一直是孩子脆弱时依恋的对象,喜悦时第一时间想与之分享的角色。

弹幕评论里看互联,听取“妈”声一片。“妈妈,我不爱吃香菜,下次可以不放吗?”“妈妈你昨天怎么不更新,度日如年!”最近,在很多家庭美食博主的评论和弹幕中,上演着一场场大型认亲现场。其实,互联网中“喊妈”的现象从去年年初《你好,李焕英》上映后,就屡见不鲜。“咱妈真温柔,我就是妈妈的小姑娘”“妈妈太美了,妈妈变成大明星了”,张小斐从荧幕里走出,从贾玲的妈变成了众多网友的妈替。就连我们每个人的对话框里,肯定也少不了,“喊妈”和“被喊妈”的时刻。

今天,让我们走进这声“妈!”背后隐含的传统形象与亲密关系想象,分析网友和赛博妈妈的网络互动,探究和“妈”类似的拟亲属称谓在社交平台中的泛化使用。

何以为 “妈”——

隐含社会期待,映射理想关系

从儿童教育绘本,到文学影视作品,再到家喻户晓的历史故事,都包含了“妈妈”这一重要角色。在女性研究的经典议题中,母亲的角色是历史和文化的凝结,是传统人伦观和女性观在不断发展中形成的针对女性的一整套规范体系。 [1] “妈妈”这一称谓符号背后,隐含了要承担生育、抚养孩子的责任,承包大部分家务,勤劳能干、慈爱温柔等意义,构成了特殊的文化背景以及对母亲角色的期望和想象。从小到大,你我浸润在外界塑造的母亲形象中,不自觉地在心中勾勒“妈妈”的模样,建立起对“妈妈”形象的认知。互联网上的一声声“妈”,隐含着从小被培养起来的对“妈妈”的社会期待。

在《乡土中国》中,费孝通先生将中国的社会结构描述为“差序格局”,以自己为中心,周围像石子入水的波纹,逐渐扩展开来确定亲疏关系。 [2] 在这样的文化背景下,传统的家族观念深刻影响着社会交往,中国人喜欢将家人间的称谓扩展到陌生人之间。问路喊“阿姨”“爷爷”,单位喊“XX姐”“XX哥”,只要接触有点关系,仿佛就成了准亲戚,变成了“自家人”。“妈妈”作为血缘联系最深的“专有名词”,其在社交平台的广泛使用,还是与网络流行文化息息相关。称广告赞助商为“金主爸爸”,搜索引擎为“度娘”,这些对亲属称谓的使用在网络世界中不断获得网民的接受,娱乐中消解了“妈妈”一词的传统属性,减少了网友使用“妈妈”这一称谓时的心理障碍。 [3]

抖音博主@王蓉仨娃妈,是一位拥有三个孩子的全职妈妈,账号内容多是家里的一日三餐和相处日常。清晨5点起床为孩子们和家人准备样式繁多的早餐,再轻声细语唤醒熟睡中的孩子和丈夫,相比于一些卖惨蹭话题、引争议的全职妈妈账号,@王蓉仨娃妈的视频内容总是一副岁月静好的模样,孩子懂事可爱、丈夫体贴有礼,幸福的家庭氛围在治愈网友的同时,也让她成为抖音上火爆的“网络妈妈”。

之所以成为网友们的“赛博妈妈”,不仅是因为账号内容符合传统建构起的勤劳温柔的母亲形象,还映射出众多网友对亲子关系的向往和期待。相比于中国大多要求懂事听话的单向顺从关系、含蓄委婉的家庭氛围,视频内容中,孩子们的需求总是“被看见”“被认可”,行为总是“被包容”“被尊重”,他们更懂爱、更会爱、更能表达爱。张小斐被称为“国民妈妈”也是因为其在电影中李焕英的形象深入人心,她总是面带微笑,孩子闯了祸不会生气责骂,而是在深夜默默地为女儿补好裤子,孩子成绩不理想也会安慰女儿总会有出息,出圈台词“我的女儿,我只要她幸福、快乐就好了”也是让无数网友感动落泪。

在与现实生活的一次次比较中,网友对亲子关系的期待和依赖就从现实世界,转移到网络平台。评论区、弹幕、对话框中“妈妈”的所指不再泾渭分明,意义光谱非常宽广,它剥离了血缘亲情和以家庭为单元的社会关系,在互联网平台的互动中得到重塑,希望被包容尊重、悉心关怀、耐心对待成为社交平台中“妈妈”这一符号背后的深层渴望。

都和妈妈说点啥——

继承现实交往,赛博精神故乡

1956年,心理学家霍顿和沃尔提出“准社会交往”的概念,用来描述电视、广播及电影受众与媒介人物发展出的单向关系,特别是电视观众往往会对其喜爱的电视人物或角色产生某种依恋,进而发展出一种想象的人际交往关系,与真实社会交往具有一定的相似性。 [4] “网络妈妈”的视频,通常以自己的第一视角设置家庭美食制作日常的媒介景观,对网友来说是一种别样的感官体验,通过观看他人的生活,单向地与作为陌生人的博主产生情感连接,完成对情感的替代性满足,创造性的操演着“亲子关系” [5]

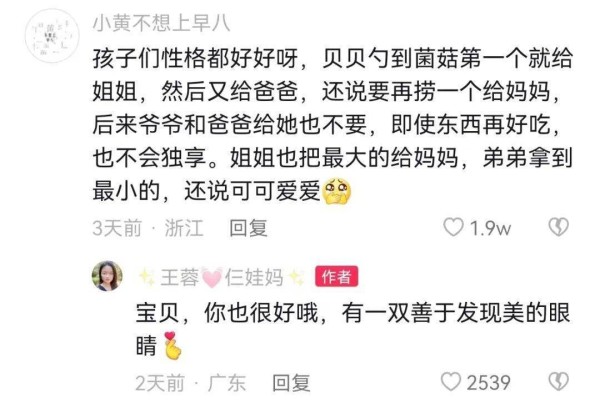

在如今的加速社会中,压力和紧张情绪仿佛如影随形,当个体的心理压力达到自我可以消化的极限时,就会产生强烈的倾诉欲望。 [6] 然而,人们对现实生活的自我披露又有着天生的恐惧,害怕台前的自己卸下面具,不能满足社会期待,遭受他人非议和指点。因此,匿名的网络世界便成为倾诉自己失意痛苦,分享自己进步喜悦的安全空间。

在这些“网络妈妈”的账号中,传统形象中的妈妈所承载的情感与与网友的情感认知产生了契合,构成了符号的嫁接,造成评论区大型“喊妈”现象。脱离了现实,网友们也在或自觉或无意识地继承了传统伦理框架下的认知,在虚拟的媒介平台操演着习以为常的身份定位。在网络世界中,“妈妈”不需要具身进入生育关系,也不必囿于家庭单元结构,网友挪用和继承了现实生活的亲子关系运作逻辑。 [7] 就像在家庭领域中,妈妈一直是孩子脆弱时依恋的对象,喜悦时第一时间想与之分享的角色。

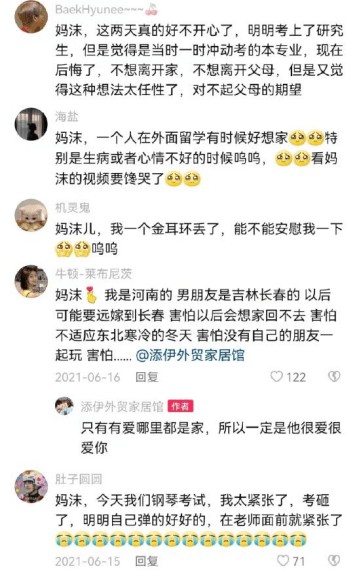

网友在评论区诉说自己在学习、工作、感情中的心事、烦恼,也有人欣喜地分享人生的新进展。“妈妈”们治愈温馨的视频内容,为网友在纷繁复杂的网络世界,提供了一个心灵庇护的场所。同时,随着大批“孩子们”的涌入和“妈妈”的暖心回应,公共空间中“被看见”的压力被稀释,评论空间的包容和善意,给予网友持续表达和倾诉的机会,维护和延续着“妈妈”账号的风格调性。在这里,各种情绪被合理化,难过被安慰、进步被肯定,在和妈妈的互动对话中,网友找到了自己的赛博精神故乡。

“妈妈、儿子和老公”——

同龄“妈妈”合理性

亲属称谓的泛化使用

在人际传播中,拟亲属称谓中的亲属语素在选用时,受到亲疏原则、年龄原则、地位原则和礼貌原则等语用原则的影响,也因此赋予了由其构成的拟亲属称谓特有的社会指示影响。 [8] 首先是亲疏原则,称呼人会根据与被称呼人之间的关系选择恰当的称谓,在网络环境中,“妈妈”是称呼人单方面构建起的亲近关系,具有鲜明的主观感情,投射的是渴望获得被称呼人的关心或帮助。在纠结犯难、遭遇挫折的时候,远离家乡身在异地的网友——“我几乎不跟妈妈讲难过的事儿,她很少能帮得上忙,只会睡不着觉”,喊同龄的靠谱朋友一声“妈妈”,把自己置于需要被关心的孩子角色中,“妈妈”的鼓励和建议就不会缺席。其次是年龄和地位原则,在电子媒介兴起的新场景下,准社会交往中的屏幕彼端的“妈妈”突破了真实社会交往中空间上的接近性和交往对象的年龄、性别、社会地位,情感依赖的重要性被大大前置。有时虽是同龄人,但不称呼其为“哥”“姐”等平辈称呼,除了“哥”“姐”称谓含义在互联网上的变异,还因为被称呼人在同龄人中通常有丰富的社会生活经验或善于开导安慰他人的语言技巧,从而获得了较高的虚拟高龄和地位。在数字交往中,网络妈妈成为深夜屋檐和临时避风港,成为网民生活中的依赖对象。

除了“妈妈”外,互联网中粉丝群体基于对偶像的感情需求,在社交媒体和偶像工业的合谋下,出现了多种基于亲密关系想象的“偶像”身份符号,“儿子”“老公”等就是典型的拟亲属称谓泛化后的描述性语言符号。与“认亲喊妈”现象一样,“妈粉”“女友粉”的出现,其实都是准社会交往性质下的身份认同。

无论是“妈妈”“儿子”还是“老公”,背后都反映着网友对称谓本身理想形象的映射和对亲密关系的想象,赋予被称呼人一种符号化、鲜艳的亲密光晕,在互动关系中,表达着网友对亲子教育、恋爱择偶的幻想。其次,虽然在互动中承载了与现实相似的关系,但又与血缘、家庭等割裂开来,角色道德责任感大大减轻,更注重情感的投注和回报。

但相比于饭圈中对于偶像众星拱月式的亲昵冠名,社交平台评论和弹幕中的“喊妈”现象更像是一种单向倾诉式的抱团取暖。对于偶像,粉丝不仅要以不停歇的单向情感劳动、物质付出不断维系这份亲密连结,还可能发展到对偶像的控制和管理欲求,从而确认自己的身份。对于“网络妈妈”,在称呼和应答之间,情感开始双向流动,成为网友首选的依赖和倾诉场所。

结语

不同于其他娱乐化、戏谑话的网络流行用语,“妈妈”称谓的流行,有其特殊的文化背景和语言规范。作为极具中国特色的流行称谓,其既是传统的又是现代的、既是虚拟的又是现实的。网友在赛博妈妈身上,发觉闪光的母性特征,寄托向往的亲子关系。在互动中,窥见现代网友的情感流动和联结。但同时,屏幕也会阻隔家庭中鸡毛蒜皮的琐碎忙碌,在一声声“妈”中,也要警惕对女性的母职束缚和传统规训。

参考文献:

[1] 李奕奇.《逃离》中社会性别研究视角下的身份剥离[J].文艺争鸣,2020,(12):169-173.

[2] 费孝通.乡土中国[M].北京:外语教育与研究出版社, 2012:47.

[3] 潘祥辉,杨鹏.“马云爸爸”:数字时代的英雄崇拜与粉丝加冕——一种传播社会学分析[J].探索与争鸣,2018(09):65-75+141.

[4] Horton, D., & Richard Wohl, R. (1956). Mass communication and para-social interaction: Observations on intimacy at a distance. Psychiatry, 19(3),215–229.

[5] Gray,J.,Sandvos,C.,and Harington,C.L.Fandom:Identities and Communities in a Mediated World.New York:New York University Pres,2007.

[6] 蔡骐;刘瑞麒.网络“树洞”:一种古老传播形式的媒介化重生[J].湖南大学学报(社会科学版),2022,36(03):141-146.

[7] 徐婧;孟繁荣.数字化抚育:“妈粉”媒介实践中的“母职”再造[J].新闻大学,2021,(11):59-74+123-124.

[8] 王倩蕾.汉语拟亲属称谓研究[C].南京师范大学硕士学位论文, 2015.

编辑/排版:蔡雨婷

审核:廖学琴

指导老师:张小强

图源网络 侵删返回搜狐,查看更多