孙颖莎:体育造星的不可复制现象

如果一个人能在全世界的舞台上,吸引亿万观众的眼球,她不只是个运动员,更是一个时代的符号。可是,在充满天才、奇迹和厄运的竞技场上,一个超级体育明星的诞生究竟意味着什么?她能否只是单纯“造星”的产物?还是要经历如炼钢一般的过程,蜕变为永恒的传奇?今天,我们聚焦于当代体育明星的成长路径,从幕后操盘到群众喜爱,每一个环节都暗藏玄机。

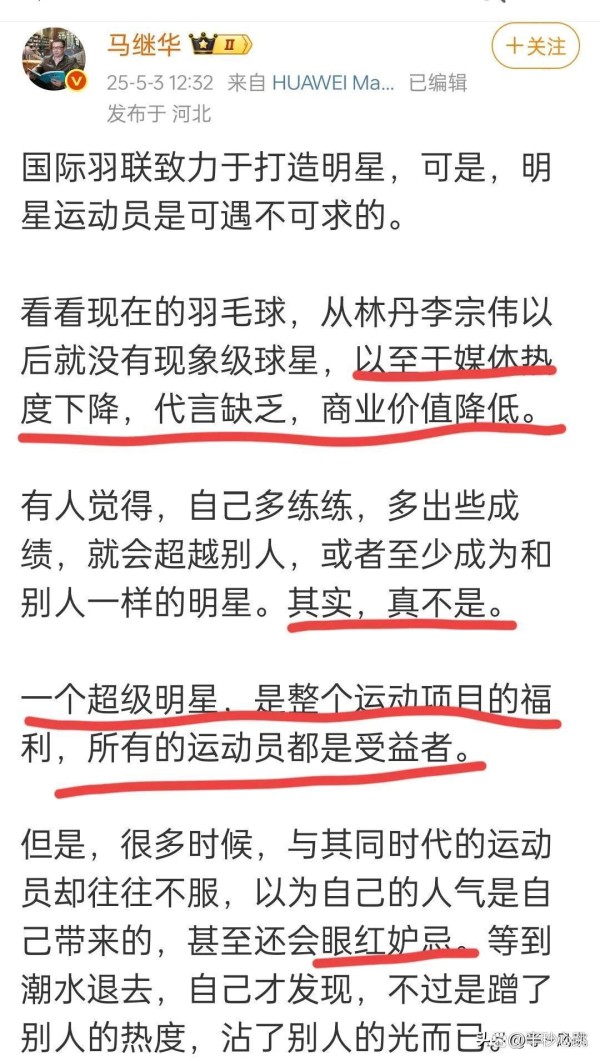

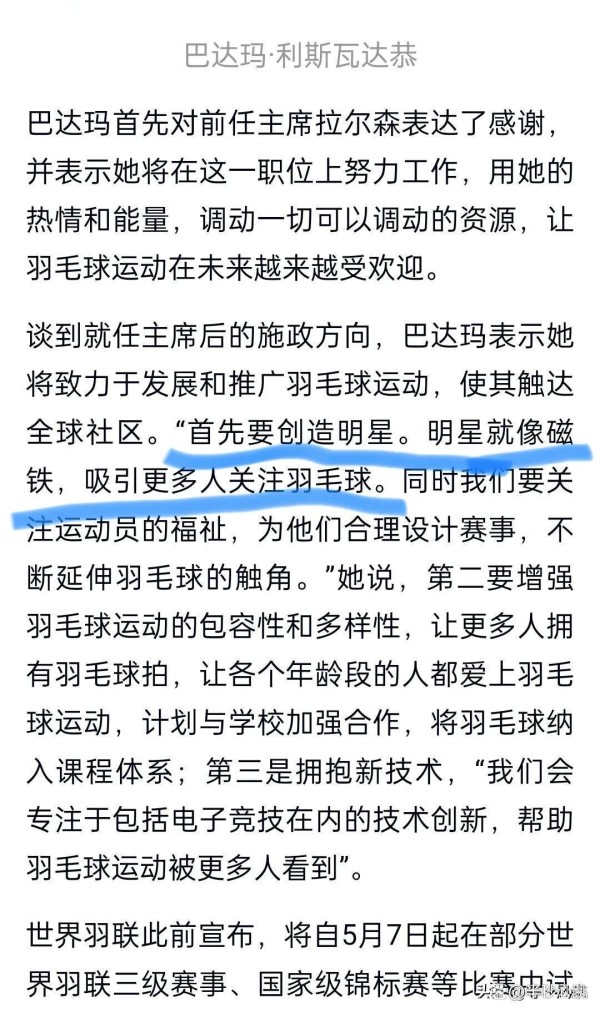

体育圈对“造星”有着两种截然不同的看法。有人认为,造一位明星,只需要精心包装——用最好的营销团队、最有效的传播方式,就可以把一个运动员变成流量的骄子。但另一派却坚决反对这种观点,他们认为体育赛场不是娱乐舞台,靠的是实力而非虚假的人设。孙颖莎的成功让两派再次针锋相对是乒乓球偶像化的结果,还是她个体实力的必然?答案并不是那么显而易见。

有人孙颖莎这样的超级体育明星,原本可以平静地享受自己职业生涯的胜利,她成了家喻户晓的名字。一部分人看到了包装的重要性她的比赛视频被剪辑成短视频刷遍社交平台,她的笑容和霸气表情成为表情包的素材,流量的洪流最终推高了她的影响力。但更多的人坚信她是真刀真枪打出来的成绩造就的明星,“灰姑娘”背后的努力并不是可以简单归类为“造星”的轻松胜利。

让我们拆解一下孙颖莎的成功之路。她的成绩无可争议——乒乓球世界冠军的头衔以及她在东京奥运会、巴黎周期的屡次胜利,都为她赢得了硬核粉丝。这是造星最基础的核心,没有出色的成绩,再好的包装也是空中楼阁。

她的个性魅力符合现代传播的需求。孙颖莎在比赛中的冷静沉着,与生活中的可爱活泼形成了鲜明对比。这种鲜明人设为观众提供了丰富的讨论话题,她既是赛场上的“杀手”,也是生活中的邻家女孩,让观众觉得她既英雄又亲切。

媒体的推波助澜不可忽视。从比赛直播到社交平台上的剪辑,孙颖莎的形象覆盖了不同年龄层的观众。特别是在巴奥之后,她已经从一个体育明星转变为社交网络红人。诸如莎莎太可爱了这样的标签帮助她在社交媒体上获得了海量曝光,而与她相关的内容,无论是赛场瞬间还是训练花絮,都成了吸引流量的热点。

普通人怎么看待这一切?从老球迷的热烈讨论到年轻观众的迅速“入坑”,孙颖莎造就了一个新的粉丝群体。她让人们看到一个现代体育明星不仅能靠实力征服竞技场,还可以用人格魅力赢得大众的青睐。

在孙颖莎被推上流量浪潮的高处时,也有不少质疑的声音出现。有人批评这种造星模式文化侵染体育本质,认为明星化会让运动员的关注点从赛场胜利转向社交热度。尤其在流量为王的年代,某些运动员甚至被指责为“娱乐化过度”,让比赛成为营销的一部分,而非纯粹的竞技。

反对者认为,通过包装造星造成了方向性的偏离。他们指出,并非每一个运动员都有孙颖莎这样令人信服的成绩基础。“包装明星”的副作用或许会让竞技体育失去公平性。有人质疑,是否造星的资源应该倾斜给更优秀的、更有潜力的“无名英雄”,而不是集中在少数人身上。孙颖莎的好友王曼昱,成绩同样不俗,但为什么她的关注度远低于孙颖莎?这样的比较让舆论进一步分化。

再者,造星过程还带来了一些不可避免的问题。运动员在社交媒体上暴露过多,无形中增加了他们的心理压力。从镜头下的疲惫表情到赛场上的失误,有人开始怀疑是否“造星”本身会拖累运动员的表现。在压力之下的孙颖莎是否还能保持初心,这是一个让所有人关切的问题。

就在这些争议声中,孙颖莎用一场又一场的胜利回击了质疑。巴黎周期的关键赛事,亚锦赛的惊艳发挥,再到世界杯决赛,她的实力向世人证明了超级体育明星的定义不仅是包装,更是成绩、个性和格局的总和。

矛盾的激化在一个事件上达到顶点——澳门冠军赛期间,有人甚至批评她的表现不如预期,质疑她是否“过度消耗”在流量营销上。然而出乎意料的是,她不仅拿回冠军奖杯,还用充满睿智和自信的回答回应了“流量明星”的标签。她“我感谢每一个关注我、喜欢我比赛的人,但我的兴趣永远在乒乓球上。这是我的初衷。”

这一回答让大多数反对声音偃旗息鼓,也让更多人意识到,体育明星并非单靠造星诞生。正如乒乓球协会主席刘国梁所“超级体育明星是多维度的存在。”成绩是基础,个性是关键,包装只是锦上添花,无法代替核心的成功路径。

尽管看起来舆论平息,但暗潮仍在涌动。一个新的难题随之而来如何平衡运动员精力与流量压力?孙颖莎如今已经成为赛场上的焦点,同时也承受着成千上万粉丝的期待。任何一场失误都会引发巨大的讨论,这种“拔高再审视”的文化对运动员心理构成了极大的挑战。

社交媒体的双刃剑也在显现。它让孙颖莎贴近大众,让她的形象更人性化;但过于频繁的曝光也可能让观众产生审美疲劳,甚至开始寻找新的偶像。有专家担忧,当造星的周期过长,运动员可能会陷入“过度消费”自己的舆论困境,让他们始终无法挣脱商业化的负担。

中国体育文化与西方明星效应的融合,也让问题变得复杂。造星是否会与体育精神相矛盾?即使造出超级体育明星,他们真的能长期保持高光,成为国际性的偶像吗?矛盾的立场让这一问题看似无解。

综上所述,体育造星是一场复杂的博弈。那些相信包装就能成名的理论,是不是过于简单粗暴了呢?我们必须承认,超级体育明星确实可遇不可求。成绩、人格魅力、文化认同,甚至国际市场的接受度,都可以直接影响造星是否成功。

孙颖莎无疑是一个值得点赞的成功案例,但她的风光是不是让人忽略了造星的局限性?那些为了流量被过度消费的运动员呢?我们是不是该反思一下,包装利用的同时是否也尊重了运动员的初心和追求?

超级体育明星,到底是天才的必然,还是包装的产物?成绩与流量之间是否真的能完美兼得?对于那些“无名英雄”,又是否该得到更多资源与关注?让我们一起聊聊,你的观点是什么?

网址:孙颖莎:体育造星的不可复制现象 http://c.mxgxt.com/news/view/1079427

相关内容

张雨霏与孙颖莎:友谊的力量与中国体育的新象征《体育明星商业变现:孙颖莎代言OLAY,十分钟破千万销售额的深层剖析》

米兰体育说:孙颖莎登《ELLE》开年封,体育偶像的时尚破圈

孙颖莎最喜欢马龙?体育巨星背后的商业逻辑

孙颖莎踮脚与小学生的合影,体育明星的亲和力与美好瞬间

体育明星>娱乐明星?孙颖莎、樊振东开年霸榜

孙颖莎嘉人大片:体育顶流破圈时尚的飒爽篇章

孙颖莎杂志销量炸裂 体育明星吊打娱乐顶流

孙颖莎李宁同框,跨越16年的传承,中国体育精神永不落幕

孙颖莎:体育明星中的热门人选