当教育事件被舆论引导成娱乐事件,这记耳光究竟该打在谁的脸上?

最近几天一个个老师被送了上了网络热搜,你方登罢我登场,这个学校是老师拉学生应援这个明星,那个学校是老师让学生喊着某某明星是我男朋友,一个学校是有学生送老师偶像的代言,另一个学校是有学生送老师偶像的周边,总之一些自媒体不约而同地把明星作为了焦点,甚至一些官方媒体也把明星的姓名放在了新闻的标题。本来是一个学校的教育事件,结果硬生生演变成了一个娱乐事件。当学校的教育问题被舆论引导到需要明星来担责的时候,这记响亮的耳光究竟打在了谁的脸上?

第一记响亮的耳光,打在一部分媒体人的脸上。

2019年2月人民网的一篇《新媒体环境下主流媒体的社会责任》文章里提到主流媒体的其中一个责任:做好舆论引导,传播主流价值。文章中提到:由于互联网赋权改变了社会舆论场的生态格局,民间舆论“倒逼”“越位”等现象对主流媒体的舆论引导产生了一定程度的冲击。主流媒体,要有效传播权威、准确的声音。对于媒体人而言,报道事件需要去调查、取证,才能保证报道的准确性,而新闻只有准确才会有权威;做好舆论引导,需要媒体人本身对事件有正确的认知,去透过现象看到本质,引导民众去加强素质教育,而不是简单的搬运网上的言论。更不能学自媒体做标题党。

媒体的责任,其实也是媒体人的责任

媒体的责任,其实也是媒体人的责任

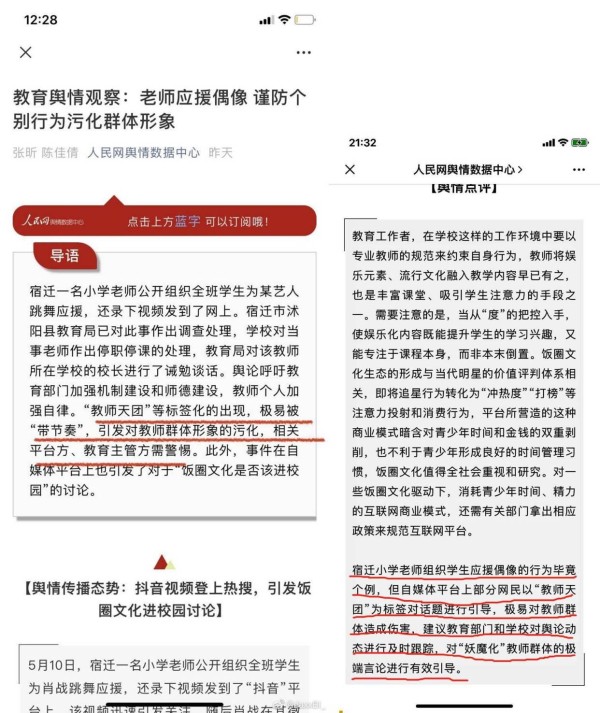

什么是舆论引导?人民日报评论在提到学生应援事件时,说到“职业规范”、“教师的职业道德”,“折射出教育培养管理的漏洞”,引发我们去思考少年儿童的教育问题,这才是引导;人民网舆情数据中心针对此事发表言论:“教师天团”等标签化的出现,极易被“带节奏”,引发对教师群体形象的污化,相关平台方、教育主管方需警惕,这是引导。

警惕自媒体对教师群体的“妖魔化”

警惕自媒体对教师群体的“妖魔化”

当然还有一些主流媒体也在积极引导舆论,传播主流价值。但是有些媒体人却将重点放在了明星身上,受一些民间舆论诱导去关注明星问题,而不是教育问题。本末倒置,没有担起:做好舆论引导、传播主流价值的责任。这其实从侧面反映了一部分媒体从业者的素质问题。

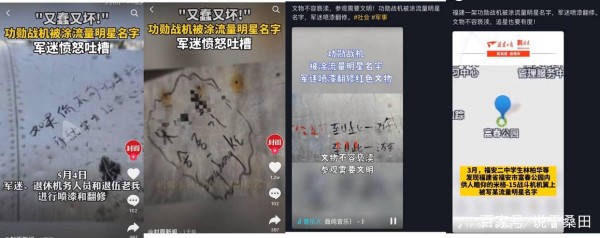

比如最近几天关于功勋战机被乱涂乱画的事件,我也看到了拍摄的图片,上面不止一个明星的名字,而是有好几个,而且除了明星的姓名外,还有类似于“到此一游”的字样。其实对于这种现象,上面涂的无论是明星名字,还是到此一游,性质是一样的。本来应该引导的舆论是:如何加强素质教育,不能随意在公共设施上面乱涂乱画。结果一些官方媒体人也被自媒体带歪了,标题里几乎全带“流量明星”的字样。本是一起素质教育问题,结果标题一水的引导到了追星问题上。现在的人看新闻有不少是只看标题的,里面的内容根部不关心。试问,这样的标题,能起到什么样的舆论引导的作用?又能传播什么主流价值呢? 只会和自媒体一样,传递暴戾、扩大矛盾、激起对立而已。

媒体形式多了,但媒体的社会责任不能变

媒体形式多了,但媒体的社会责任不能变

在舆论导向上面,现在起到民间舆论主导的是反而自媒体。自媒体既然含“媒体”二字,就不能罔顾社会责任。但是一些自媒体却为了流量,动辄喊打喊杀,传递暴戾,诱导网友,夸大矛盾、激起对立,将自己的利益凌驾于道德与法治之上。我偶然看到一个自媒体作者发的动态,觉得特别讽刺,他居然觉得刻上到此一游是可以理解的,但刻上喜欢的明星是错误的,而且还觉得宋仲基等人是无辜躺枪,真不知道是无知、愚蒙、还是媚外。

作为自媒体,如果不能去引导舆论,至少应该去引发一些思考,如果连这点都做不到,至少应该有一个正确的三观和认知。教师的职责和职业规范,是学校应该去引导的,而不是明星,无论是学生,还是老师都有追星的自由和权利。作为自媒体,至少应该知道什么是就事论事,应该去讨论应援行为应不应该出现在校园和课堂;讨论学校如何去提升老师的素质教育;讨论学校和老师如何去让学生有一个正确的追星观。而不是一味地去指责是某个明星的问题。而且作为自媒体,不能犯以偏概全的认知偏见,不能将个体行为上升到群体行为,不能污名化群体。这是一个做人的基本素质。

如果自媒体只会引战,只会标题党、只会以明星来博取眼球,这自媒体的门槛是不是太低了呢?有些自媒体甚至连阅读理解都成问题,怎么敢叫自己领域达人?优质创作者?

第二记耳光,打在学校教育的脸上。

尽管我们说饭圈文化不能进校园,但是我们必须面临一个现实,就是追星的学生,尤其是年龄小的学生,非常容易受到饭圈文化的影响。还有老师也是人,也有追星的权利,只是追星行为有失偏颇。那么如何才能更好的让老师清楚自己的职责范围和自己的私人喜好之间的界限?如何去给孩子传导正确的追星理念?如何去给孩子树立学习的榜样?如何去防止网络不良信息对孩子的影响?教育不是一棒子打死,而是因势利导,思考如何让追星行为变成引导人向上的力量,这才是发现问题时,学校教育应该第一时间去反思的,而不是简单的辞退老师。

教育应因势利导,不应一棒子打死

教育应因势利导,不应一棒子打死

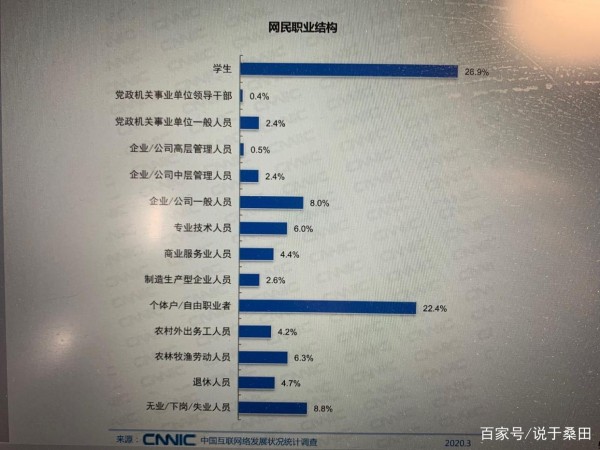

而我们又必须直面一个现实,那就是在学生的触网率。根据CNNIC2020年3月份发布的《中国互联网发展状况统计调查》显示,我国的网民有9.04亿,而学生网民占比近30%,也就是有2亿多的学生网民。如此庞大的一个网民群体,学校有重视过网络安全教育吗?知道他们上网都在干什么吗?知道有多少学生追星吗?我曾在一个学校做过调查,90%以上的学生都在追星,只是女同学追的大多是明星,而男学生追的群体比较广:有明星、有球星、还有企业家等等。所以追星是个普遍问题,追星行为和孩子的教育也息息相关,学校不能装作不知道,不能只顾分数,而忽视素质教育。师者,传道授业解惑也。老师不仅仅是要教给学生知识,还有做人的道理。

未成年人网络安全问题,学校不能忽视

未成年人网络安全问题,学校不能忽视

育人为本是教育的生命和灵魂,是教育的本质要求和价值诉求。“育人为本、德育为先”是实施教育的主导思想。关心每个学生,促进每个学生主动地、生动活泼地发展,尊重教育规律和学生身心发展规律,为每个学生提供适合的教育。努力培养造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才。 ——摘自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

如果我们学校教育,真的能够做到“育人为本,德育为先”,我想在学校的应援事件就不会发生。

第三记耳光,打在失责父母的脸上

对于学生应援事件,大多数父母是有正确的认知的,知道这只是个别老师的个别行为,和明星并没什么关系。但是仍然有少部分父母,觉得是明星的问题.

当然我看到这些评论的时候,有些怀疑这些人是不是家长。毕竟作为成人,我觉得基本的认知还是有的。但是不可否认,现实中确实有一部分失责的家长,将孩子的教育责任推给了明星。

我曾看过一个电视台报道,是一个妈妈向记者求助,说孩子要向父母要钱来支持自己的偶像,不给就去借。我没有权利批评这个妈妈失格,但我觉得她失责。这本是一个家庭教育的问题,如果自己解决不了,可以去求助一个有经验的老师、或者亲子教育方面的一些专家等等。居然是去求助媒体,这个妈妈想过她这种做法对孩子的心理伤害吗?

我们先不讨论媒体在这里能起到什么作用,只去讨论这个妈妈的做法。作为一个妈妈,你知道你孩子心里在想什么吗?你知道她为什么追星吗?你关心过她追星背后的情感诉求吗?你去引导过她追星应该追的是明星背后的正能量,而不是简单的花钱支持吗?你去尝试着去引导过孩子正确的追星观吗?如果以前忽略了孩子的情绪需求,从现在开始,你愿意去试着理解孩子吗?愿意让她感受到你的爱、认同和尊重吗?在一个良好的家庭教育下长大的孩子,是不会做出出格行为的。所以,当你的孩子有一些你无法接受的行为时,作为父母,不应该先反思一下自己的问题吗?

都说孩子是父母的一面镜子,而父母是孩子的第一任老师。孩子的问题,首先是父母的问题。当孩子行为出现问题时,作为父母不去反省自己的问题,为什么反而去责怪孩子?

我们很多人,都是第一次做父母,都没有经验,但至少有些家长在遇到孩子在成长中遇到的问题时,会自己去学习、成长,会试着去和孩子一起解决问题,而不是躲避问题,也不会去把责任推给社会、推给学校、推给明星。

据说是孩子喜欢,父母劝删的一组漫画

据说是孩子喜欢,父母劝删的一组漫画

据说是孩子喜欢,父母劝删的一组漫画

据说是孩子喜欢,父母劝删的一组漫画

第四记耳光,打在社交平台脸上

这次耳光,本想重重地打在社交平台的脸上,但是最后找了找,发现他们根本没有脸。为了流量,为了利益,他们早已放弃了自己的脸。

追星的人本没有错,被追的也没有错,只是追星的方式有问题。现在只是个别行为,但是社会在进步,随着教师团队的年轻化,个性化,多样化,教育方式也必须要跟着发生相应的变化,这是学校、教育系统、乃至社会不得不面对的问题。面对这个问题,我们不是应该去反思社会在进步,而教育方式却没有与时俱进吗?我们不是应该去反思教育的漏洞吗?我们不是应该去思考如何让老师、学校跟得上社会的发展和孩子的成长吗?如果任由部分媒体、学校、甚至家长一股脑地把责任推给追星的人和被追的人,那才是社会的悲哀、教育的悲哀、家长的悲哀、孩子的悲哀。

教育理念要与时俱进

教育理念要与时俱进

网址:当教育事件被舆论引导成娱乐事件,这记耳光究竟该打在谁的脸上? http://c.mxgxt.com/news/view/1082580

相关内容

娱乐事件背后规律与舆论操控揭秘娱乐圈打脸事件簿:明星你们到底多大仇?

娱乐圈h塌房事件引发热议:明星光环背后的私生活如何成为舆论焦点。

涉偷逃税被罚类事件舆情研究报告

“首善”or“首骗” 陈光标事件必须走出舆论漩涡

张馨予事件:张馨予事件引发的舆论风波与公众反响分析

曾志伟涉“三只羊”事件背后,娱乐圈的真相究竟是什么?

盘点娱乐圈明星被打事件

王宝强离婚成了谁的狂欢——娱乐新闻引爆舆论背后的思考

录音曝光背后的舆论战:张昊唯事件中证据博弈与娱乐圈信任危机