为什么越牛,工作反而越难找

为什么越牛,工作反而越难找

原创: 老K 我可能不是猎头 3天前

顶级人才跳槽的真帅,流量明星结合是真爱

是当今社会两大障眼法,也是甄别你是否成熟长大的试金石。

35岁以下的,很少能明白;35岁以上的,一半能明白;有些伙伴,一辈子都不明白。

要我说,不明白也是一种幸福。

王大锤,我的同龄人。

原先是知名金融机构的高管,某监会都要备案的那种,算是金领中的金领,一年收入大几百万。

几年前莫名其妙跳槽,进入了民营,职位好像是更高了。但周围的朋友都知道,他开始走下坡路了,他的跳槽其实很无奈。

吴大胜,一线大厂高级总监,C9顶级名校本硕。

毕业即进入该厂,一干就是十几年,一路升迁,最后升到了准高管,带小二百人的团队,一年税后收入超过200W。

今年春天想动动,原来预期中,C轮D轮公司的CXO应该是手拿把攥的。但一路看下来,落差还是不小。

谈了几个,薪资上给不到,职位也是上不去,做的事情也没那么有趣。目前待字闺中,蛰伏待机。

洪铁柱,万人企业CXO,最多的时候带千人的下属,收入近千万。

从去年年底开始看机会,中间闪展腾挪,也是异常努力。但终究是落花有意,流水无情。

请原谅我上面用的都是神奇的化名,因为都是江湖中有头有脸的人物,搜索引擎中都能搜到的。

写这篇文章的前不久,刚刚确认一家万亿GMV(Gross Merchandise Volume)公司的O级别大佬离职了,那也是业界赫赫有名的人物。

据说感到了前所未有的迷茫。

小时候,父母和老师总对我们说:学好数理化,走遍天下都不怕。

长大进了职场,领导和老板对我们说:好好干,有了经验,做出了业绩,就什么都有了。

但这些人都这么牛逼了,为啥还是找不到工作,这让还在苦洼子里扑腾着想变牛逼的小盆友们情何以堪?

这些我们曾经奉为金科玉律的东东,这些我们曾经坚信会为我们的前途带来刚性背书的东东,为什么在今天的职场,或者是在你职业生涯的某个阶段,统统都失去了应有的效力呢?

我们来看看曾经市场认可的,顶级人才的顶级通用职场装备都有哪些?

1、985毕业,211都要差一些

2、连续数年的大厂背景光环

3、不乱跳槽,至少每个地方待够3年或以上

4、在大厂里有连续快速升迁的经历,是绩效的TOP,这意味着你是一群牛人当中更牛的那个

5、最好是做的大厂里最牛的项目,腾讯的微信,阿里的淘系天系或者蚂蚁,头条的抖音等等

好吧,先这些吧。

一家创业公司的老板,把这些总结为:训练的质量、训练的强度、训练的时长,三者兼备,方为上品。

训练的质量:名校毕业,大厂背景,质量应该是够的

训练的强度:明星项目,Top Performer,强度肯定也差不了

训练的时长:不乱跳槽,连续供职,韧度和时长都没问题

王大锤、吴大胜、洪铁柱,无疑都是这样的上品。但他们都在职业的某个阶段,遇到了几乎是无法逾越的鸿沟。

可怕的是,在我视线可及的范围内,这绝不是孤案,而是普遍存在的现象。

这很可疑,是我的样本出了问题,还是某些规律在今天发生了重大偏移?

135编辑器

老K已经很老了,所以周围的朋友,也多是30-45岁的职场中人。

除了个别退休的,大多数还都在红尘中拼搏。当然那个别退休的,也是退而不休,多多少少总要做点事情。

一个朋友的退休更有意思,每天不上班,但是还要跟孩子表现出一副上班的样子,早上出去,晚上回来。

因为怕孩子觉得自己跟周围同学的父母都不一样,给孩子留下不好的印象,做了不好的榜样。

其实几年前,我就发现一个共通的现象——

35±2岁,是一个大致的职业分水岭。

在这条分水岭之前,那些优秀的人才,都会在自己的履历中呈现连续且上升的趋势。

这种趋势就是一条简单的,保持着相当斜率的上升曲线。

一般这段时间从8年到15年不等,跳槽比较少,一份工作至少都会在3年以上,5年、8年的也很常见,一家公司连续下来的也不在少数。

而且即使跳槽,也通常都是越跳越好,职位和薪资越跳越高。

35±2这道分水岭之后,则出现连续的颠沛流离。

几个明显的特征是

1、 上升变缓或停滞,有时还会有隐隐往下走的趋势

2、 不再像之前那么连续而稳定,频频换公司,换赛道,一到两年一跳是常态

3、 职位虽然还在上升,但明显含金量没有同步上扬,总体收入滞胀,性价比下降

4、 不再像之前的职业路径,轨迹和逻辑都很清晰,从中明显能够看出是在有计划有步骤地上一个个的台阶。分水岭之后,职业思路开始混乱,主动选择的成分少了,被动就业的比重大了

5、 极像股市K线图的高位横盘,一条斜线上去,然后在高位开始震荡

6、信心受损,心态受损,能量偏低,焦虑增加,幸福感下降。

??????????

无数个大大的问号......

他们都是职场上的牛人,周围小盆友的榜样,聚会饭桌上的焦点,家族的骄傲和自豪。

你们都高位横盘了,都觉得朝不保夕了,让那些还在苦苦奋斗的职场小白和小小白们情何以堪?

毕竟他们曾经是被这样告知的:

上好大学吧,上了好大学,工作就不愁了

挤也要挤进大厂啊,有了大厂的光环,以后出来抢着要你

好好做业绩啊,业绩上去了,就啥都有了

别轻易跳槽啊,简历跳花了就没人要了

啥???你们现在告诉我这些都不是一定管用的?呜呜呜呜......你们大人不带这么骗小孩的.......

好吧,其实大大没有骗你,这些还是有用的。

但它们既不是职场成功的必要条件,更不是充分条件。

想一劳永逸地躺在上面则是万万不行的。

不信?你看——

某一线大厂的正牌VP跳到了细分领域的TOP独角兽做了CTO;

某大厂高管成功上岸,进入了知名基金做了合伙人;

某技术大佬出来自己创业了,受到了资本的追捧;

等等等等..............

吃瓜,围观,点赞,媒体置顶,掌声,鲜花...........

群众说,他们都好牛逼,好成功啊,从一个胜利走向了另一个胜利。

而我,则像是那只跟葡萄颇有点关系的狐狸。

顶级人才跳槽的真帅,流量明星结合是真爱。

你们更愿意相信哪个?

狐狸就狐狸吧,反正我是一个都不信。

因为我知道,真爱和真帅的背后,是两瓶二锅头都倒不出来的辛酸与无奈。

自己约的PAO,含泪也要打下去。

人是活在预期里的。

你现在挣5K,如果预期明年可以赚到10K,后年20K,借钱你都敢花。

你现在挣5W,如果预期后5年都挺难涨的,没准还要降,别说借钱,就是现在手里的钱,你也得省着花。

两相比较,哪个幸福感更强?

高位横盘的痛苦,就在于虽然绝对值高,但增加值很低,盼头没了。

好吧,我开始说人话。

说说为什么越牛的人,工作反而越难找吧。

高端岗位和高端人才的相互适配难度加大。

越高端,适配度越低。

一个2、3年经验的产品经理,原则上2B还是2C,关系都不大。

雇你,用的是你的灵性,对产品的感觉,学习力怎样,当然,还有你棒棒的身体,经验多少并不重要。双方的机会成本都不大。

一个产品总监,经验就很重要了,2B和2C通常很少能够互换。

人家用你,是想要你现成的经验,拉来一票现成的人,避免过去踩过的坑,少交点学费,老板才觉得这钱花得值。

你说你学习能力强,没做过但研究过,人家是不认的,人家要的是即插即用,没时间也没资源培养你,让你上手。

人才越资深,就越不愿意去迁就别人,适应的弹性下降。

你说你年轻的时候,职业风格还没养成,抱着只要能学习,能成长的态度,对环境就没那么挑剔。我是革命一块砖,哪里需要哪里搬。

等到风格养成,你对自己的认知更加清晰,知道哪些适合自己,哪些是和自己风格有冲突的,自然就不会盲目选择了。

再说了,好不容易熬到有一定资历了,你说谁还没点儿个性。有些机会看着条件不错,但如果老板不好伺候,也就没必要委屈自己了。

一个简单的数学问题,一定是越往上的职位,数量越少,呈金字塔状。

虽然人才也是一个金字塔,但因为供需两方数量都少,匹配上的难度自然加大。

“双高悖论”,这是我自己胡乱发明的一个理论。

是指这样一种现象,人才会高估自己的市场价值,雇主方会高估自己的职位吸引力。于是双方瞄的靶心都不在对方身上。

假如一个公司找VP,它希望人选之前至少是个VP,干过CXO才好呢。反之,一个总监看机会,当然希望跳一个地方,上一个台阶,刚开始瞄的都是VP或以上岗位。

虽然市场会对双方的预期做出矫正,但匹配的周期肯定就拉长了。

经济好的时候,为了抢速度,企业找人都是往外看,经济不好的时候,为了省成本,稳团队,企业更倾向于内部提拔。

现在肯定是经济不好的时候,外部的好机会是要少一些的。

隔行如隔山,高阶职位更是如此。

横跨不同行业,能力和经验的迁移成本是很高的。

你熟悉互联网教育的打法,民宿很可能你就搞不定;你短视频玩的很溜,物联网基本就要抓瞎。越是优秀的资深人才,自身的行业特点和优势就越是明显,完整迁移的适用范围就越窄。

你说你啥都行,啥都懂,那多半就不是啥人才。

老板找人都很精明,他缺啥,就想补啥。而这缺的,往往就是你完整的行业经验和行业人脉。

这一条完整的经验和人脉链,通常没个10年8年的,是积攒不出来的。而一旦你积攒出来了,你最值钱的也就是在这个行业中了。

换一个行业行不行?不是不行,但你要有折价的心理准备。

老板对于高管的招聘态度,多数时候并不着急。

这有点像大龄青年找结婚对象,有了,挺好,没有,也能过。

万一找个不合适的,还不如自己过呢。在这种不着急的态度下,挑来挑去是必然的。

越牛的人,工作越难找吧?

我说个例外吧。

如果你赶上了某种人才的风口,其实也不难。

比如前两年的安卓、IOS。

再比如这两年的算法、大数据。

去年下半年到现在,阿里华为的HR。

都是越牛的人越吃香。

让我想起狗狗的流行趋势。

这两年是啥?柯基和秋田。

头两年呢?比熊和泰迪。话说我也不养狗,这两位老是分不清楚。

再往前呢?金毛,哈士奇,京巴,博美,好像都流行过吧。

人才呢,还是打铁终须自身硬。

不然呢,今天的流行犬,就是明天街上的流浪狗

这两年街头的流浪狗,其实之前都是主人的宝贝。

说说对策和出路吧。

王大锤找到我,多年的哥们儿了。

我说,你金融圈人脉那么硬,认识的金主不少,自己搞个基金吧。

如果觉得累,风险高,带着这些资源加磅进一家基金也行啊,多了不敢说,风风光光混到退休,应该没啥问题。

135编辑器

吴大胜是新认识的朋友,技术男,一辈子没找过工作。

本打算从一而终,结果这两年看下来,大厂也是不稳。出来看了一圈机会,大不如预期,又打算缩回去呆着了。

我说,人可以回去呆着,市场不好,这没问题。

但你心不能就此缩回去,要把自己时时暴露在机会面前,让更多的人知道你,了解你,不为找工作,只为保持职场的活性。

久而久之,自然好机会就出现了,你也可以更从容一点。

定的策略是——有限不间断地出去social。

有限投入,因为毕竟还在职,工作也比较忙,不可能每天都出去聊这聊那的,多了影响也不好。

不间断,是不能在social这件事上三天打鱼两天晒网,这是个持续才能见功的事情。

每周一次吧,找之前的同事,同学,领导,投资人,创始人,猎头,参加论坛,主题分享,等等吧。

聊工作也行,不聊工作,聊行业趋势,圈里八卦,都行。

135编辑器

洪铁柱,名字虽很粗犷,人却婉约。

自带网红气质,全国范围内,粉丝即使没有千万,大几百万总有了。

我说,工作咱们还找着,有合适的,就干,没有合适的,接着攒流量。

你的问题在于粉丝目前都在公域,没有形成自己的私域流量,所以不好变现。

各家自媒体平台先注册着,该直播直播,该专栏专栏,逐渐把公域的倒到私域来,倒到50万以上,自然会有人找你来谈合作的。

到时根本不用我教你。

有老板再请你,就跟他谈合作,不谈打工,我就还不信了......

经验是你的,资源是你的,能力是你的,身体也是你的。

你要想干,没有什么可以拦住你。

有点诡异,我用拼音打“拦住”的时候,出来的第一个选项是“懒猪”。

看来,“懒猪”就是“拦住”我们的那个最大的敌人。

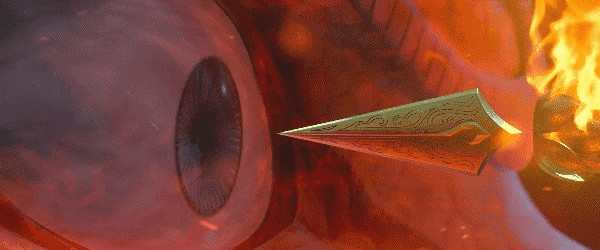

一个叫哪吒的前辈说:

“去他个鸟命,我命由我不由天。是魔是仙,我自己决定”

是的,你自己决定。

网址:为什么越牛,工作反而越难找 http://c.mxgxt.com/news/view/1122104

相关内容

为什么新歌越多,我们反而越无感?为什么养奶牛猫的人越来越少?网友:我怕了

为什么“限童令”后,萌娃综艺反而越来越火?

为什么越长大,和父母相处越难?

为什么越来越多的人养牛头梗 适合家养吗

为什么刘亦菲很难恋爱?对伴侣没越要求,越难以找到真爱

为什么越来越多人养“奶牛猫”?

养一只“奶牛猫”是什么体验?网友:越养越想扔掉

当初贾玲帮柳岩解围,为什么现在两人关系反而越来越疏远?

为什么过敏的人越来越多了