数据脱水,音乐圈“顶流”的时代过去了吗?

近日,#律师称蔡徐坤专辑预售涉嫌违法# 话题引起全网讨论。作为顶流,影响力和热度自是不言而喻。

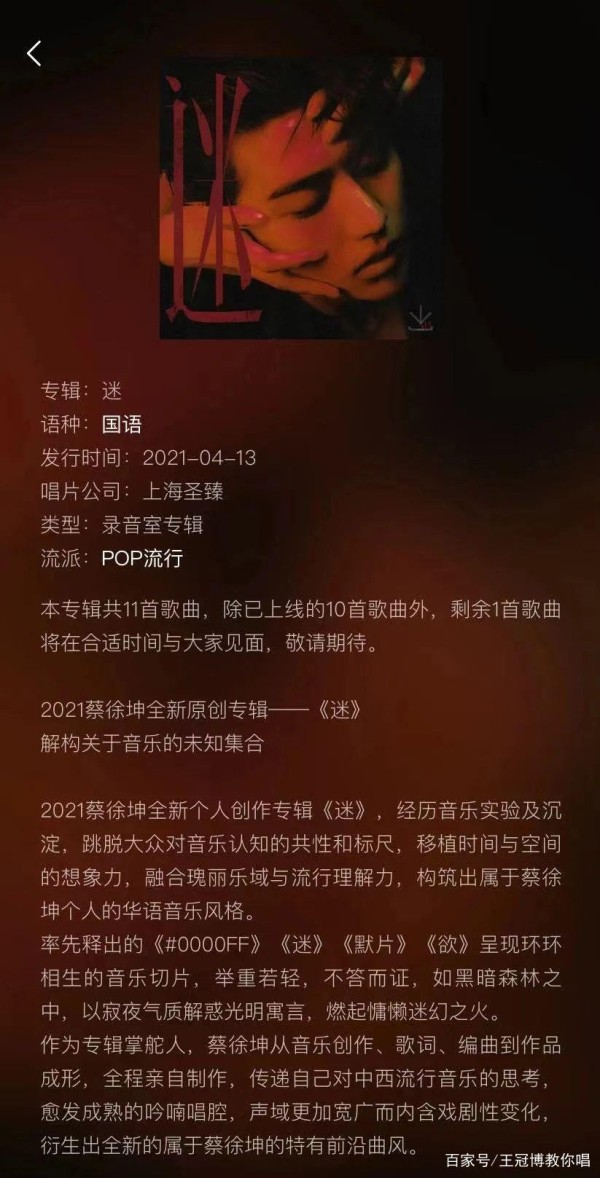

事件始末追其根本则是蔡徐坤的专辑《迷》出现了“延期交付“现象。

如今,发布未完整的专辑似乎并不算新鲜事,甚至成了音乐领域里一种常见的现状。

就此次事件热度,不仅给了舆论一个探讨的契机。并且,在音乐发布、偶像歌手、作品宣发等多个方面,引发深度思考。

01

音乐人的表率作用

还原事件始末:起因为今年四月,蔡徐坤数字专辑《迷》正式发行,在QQ音乐上线不到2小时,销售额便突破5000万元,刷新了QQ音乐平台“殿堂史诗唱片”销量等级认证记录。

然而,此专辑在发布时为非完整专辑,十一首作品仅有四首完整音源。截止补发作品前,令人惊讶的是,四个月过去了还有六首歌尚未交付,甚至歌名还未解锁。

且蔡徐坤工作室发布的《迷》购买链接,未有任何“延期交付歌曲”的相关提示。因此相关律师认为此举涉嫌违法。

因事件持续发酵,8月30日,蔡徐坤对此事做出回应。《迷》专辑也紧急上线了五首作品,仅有最后一首《Outro》显示“即将上架”。随后,蔡徐坤工作室出面致歉。

而在这样一个拿数据说话的时代,蔡徐坤作为偶像歌手中的顶流,影响力并非寻常,单从专辑创造的销售量上看,就已让无数歌手望尘莫及。

其实无论在哪个行业,领头人都应起表率作用。而对消费者负责,也是对自己本身负责。

02

音乐领域的延迟满足

在音乐领域,不知何时起,歌手们更趋向于从发布整张专辑,转向了以专辑为单位,一首一首陆续释放的境况。

根据本次“延歌” 事件,就有很多网友指出这并不是首例。近期毛不易的《幼鸟指南》、林俊杰的《Like You Do如你》、理塘丁真的《风的使者》、范丞丞的《咦?》。这些专辑均采用先发行、再补足歌曲形式发售。

不难理解,慢慢补足一是可以拉长宣传周期;二是可以不断给听众们以惊喜;三则可以按需购买。

在这样一个需要曝光的时代,没有登上热搜、或是拥有词条热度,那么新歌发布的消息也会湮没在各种信息流中。而一张专辑,选择将歌曲慢慢发布,就拉长了专辑宣传的战线,在不断更新的过程中,也会吸引新的乐迷加入。

如若一张专辑完整释出,没有大范围地被乐迷们发现,那么这张专辑的后期宣传也就戛然而止了。相比于一张专辑十首歌每次一首,那么就有十个话题点;而与之相反,一次性发布的宣传则显得弥足珍贵,甚至热度也很难持续维系。

其次,这是一个信息流的时代。音乐人们可以借助各种网络平台进行宣发,因此,每天有无数条消息会席卷而来,能分给一张完整专辑的精力并不多。碎片化影响下,听众的注意力也极易被冲散。

一张包含十余首的专辑被一次性发布,听众的精力很可能只停留在前几首歌上,而后面的作品也许不会被给予全然的注意力。因此,一次发布十首歌未免过于急促。

于是,歌手们越来越喜欢将一张专辑拆成数张EP单曲,或一首一首地慢慢发布。既保留了人们的期待,制造悬念,也给足了听众们消化的空间,可以慢慢品味,理解创作背后的深意。

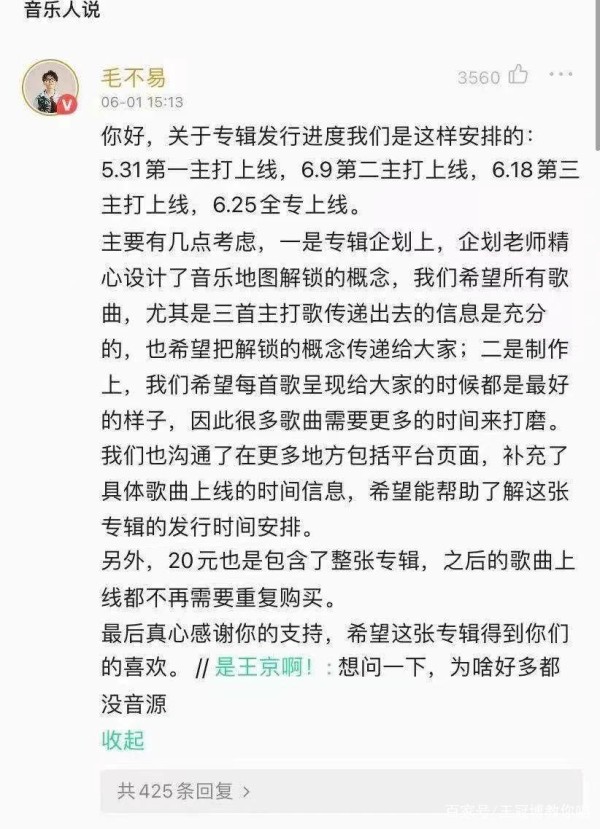

诸如毛不易的《幼鸟指南》,单独发布具有一定寓意。在最初专辑发布之际,毛不易就在评论区写明作品安排周期。因为企划设计了音乐地图解锁的概念,因此也希望把逐一释出的概念传递给听众。

再者如周笔畅的《翻白眼》就以三部曲的形式问世、以及李宇春的《野蛮生长》,分为“野” “蛮” “生” “长” 四个部分。依次推出,则更具概念感。并且,还有一个好处是,听众可以根据自己的喜爱进行购买。

对容纳10首到12首歌的专辑,有些听众或许会犹豫,如果只有几首歌让我喜欢怎么办?买一整张会不会不值得?” 显然,拆分发行的模式打消了他们的顾虑。以demo试听,或是先听一部分,仍然喜欢就可以继续支持音乐人的作品。

延迟满足、并配合宣传周期,这种发行方式,存在即合理。

但每件事都有两面性,专辑作品分批发布、战线长也并不是完全占据优势。也会有人因为先发行的作品不对口味,而对专辑本身失去关注。

但这些归根结底,都回到了作品本身上来。即便十年只有一张专辑的万能青年旅店,也缔造了十年的传说。

并且,他们的第二张专辑《冀西南林路行》上线1日,据资料显示,销售总量即突破30万张,并很快打破国内独立音乐市场数字专辑销量纪录。可见作品本身才是核心。

延迟满足的发歌形式本身并不受大众排斥,而是战线过长、排期不明,这样未知因素过多的宣传方式令人反感。

03

晴朗运动偶像专辑数字是否缩水?

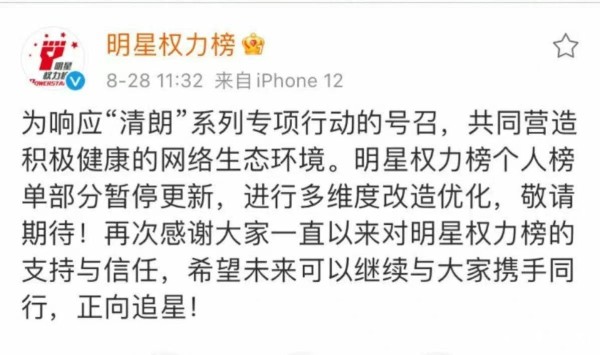

国家近期的娱乐产业清朗运动,整治饭圈乱象,规束相关平台、媒体,数字专辑限购也成为其中重要的举措之一。

在线音乐平台QQ音乐、网易云音乐分别发布公告,对数字专辑的购买数量进行限制,用户已购买的专辑将无法重复购买。

这首先让人想到的便是偶像数据缩水。昔日霸榜的偶像,动辄惊人的销量数据,真的还能维系吗?

实体专辑与数字专辑存在着显著差别,实体专辑可以购买多次,用于收藏无可厚非。但数字专辑,只是网上的虚拟商品,拥有一张即可。不必反复购入,付过一次费,即可永久聆听。

数字专辑限购规则一出,这本身对普通乐迷没有什么影响。但对饭圈来讲,却成了一面“照妖镜” 。为了打榜、上热搜、证明影响力、证明商业价值,一些人大量重复购买早已不是单纯的的喜欢。

在与偶像有关的消费中,我们总能看到粉丝们为偶像“冲销量” 的不理智行为。在大量“氪金”行为下,偶像们相继缔造销量神话的同时,数据也不再真实。

动辄几十、上百张数字专辑的购买量,支持艺人的方式也变了味。

在虚高、垒砌起来的销量数字背后,人们也很难再像以前一样用销量来衡量歌手的实力与影响力,而热榜、销量排行,推荐榜单也随之崩坏,失去了公信力。

如今,随着“下线所有明星艺人榜单,仅保留音乐作品相关排行,并持续强化作品导向,增强专业性评价权重。”的规定,可以说还给了音乐领域本身一方净土。

这些规定无疑将对数字专辑市场的行业规则带来一定冲击,以偶像歌手最甚。

那么,回归最初专业化、可信化的音乐环境,相信对普通乐迷来讲,这一天已经期盼已久。

网址:数据脱水,音乐圈“顶流”的时代过去了吗? http://c.mxgxt.com/news/view/1136805

相关内容

艾漫数据iINDEX开启娱乐数据的脱水时代明星拿微博数据撕代言,微博数据可靠吗?未脱水的都是耍流氓

脱离饭圈后,站姐、“私生”与数据女工去哪儿了?

寒门难出顶流,赵丽颖们的时代过去了,他们才是娱乐圈的操盘手

内娱明星2024“去水”数据榜曝光!肖战稳坐榜首位置,真顶流巨星

明星微博数据灌水泛滥,微博一边脱水一边捞钱

你见过古代的娱乐圈顶流吗?

王源:脱水数据看实力,95后商业价值第一人

娱乐圈顶流再次更迭,排在最前面的都是实力派,流量时代已经过去

四大三小双顶流,四大墙头...娱乐圈这些数字称号代表什么?