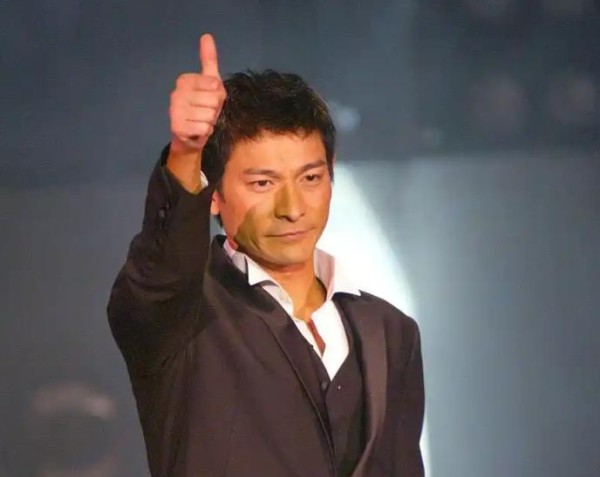

刘德华自曝大减片酬拍戏:巨星的选择与行业启示

2025年5月12日,一则“刘德华自曝大减片酬拍《猎金游戏》,仅收三分之一片酬”的消息引爆舆论。这位64岁的华语影坛常青树,在港片市道低迷、行业寒冬加剧的背景下,以近乎“自降身价”的姿态投身拍摄,其背后折射出的不仅是个人职业选择,更是整个影视行业生态的深层变革。

刘德华在采访中直言:“我们所有人仅收三分之一片酬,调配资源到制作费上,尽力完成这部作品。”这一表态与古天乐此前“带头砍片酬”的呼吁形成呼应,揭示出香港电影人面对市场困境的集体自救。据公开数据显示,2025年香港电影年产量已跌至40部以下,较巅峰期缩水超60%。在此背景下,刘德华的选择绝非个例,而是行业求生的必然选择。

从《猎金游戏》的创作逻辑看,这种“降薪换制作”的模式已成趋势。该片投资方透露,原定用于演员片酬的预算中,超过70%被重新分配至特效制作与实景搭建。例如,片中一场金融风暴的视觉呈现,单帧渲染成本高达12万元,远超传统港片特效投入。这种“把钱花在刀刃上”的策略,或为港片复苏提供新路径。

刘德华的片酬调整,暴露出影视行业长期存在的“片酬倒挂”矛盾。据2024年行业报告,内地一线明星单部电影片酬仍高达8000万元,而刘德华此次片酬仅为2000万元左右,甚至不及部分二线演员。这种反差背后,是资本对流量明星的盲目追捧与对实力派演员的价值低估。

然而,刘德华的“低片酬”选择恰恰印证了其商业逻辑的独特性。以2021年《人潮汹涌》为例,他主动降薪支持80后导演饶晓志,最终影片以7.62亿元票房实现盈利,豆瓣评分7.4分,远超同期流量明星主演的商业片。这种“以小博大”的成功,证明演员的价值不应仅以片酬衡量,更在于对作品质量的赋能。

刘德华在回应“不找接班人”时表示:“若有缘分便会一起分享经验,没有一种理论能够应用在任何时代或任何职业。”这一观点与古天乐“为新人找资金”的行动形成互补,揭示出香港电影传承的两种路径。

一方面,刘德华通过“亚洲新星导计划”等项目,累计投资超2亿元扶持新人导演。其投资的《疯狂的石头》导演宁浩、《我不是药神》导演文牧野,均已成为行业中坚。这种“授人以渔”的模式,较单纯“找接班人”更具可持续性。

另一方面,古天乐则通过“天下一电影制作”公司,直接参与新人项目开发。例如,其投资的《毒舌律师》以3000万港元成本斩获1.15亿港元票房,刷新香港影史纪录。这种“产学研结合”的生态构建,或为港片人才断层问题提供解决方案。

刘德华的降薪行为,实质上是对影视行业“唯流量论”的一次公开挑战。近年来,内地影视行业已开始反思“天价片酬”弊端。2024年,国家广电总局发布《演员聘用合同示范文本》,明确规定“全部演员总片酬不得超过制作总成本的40%”。这一政策与刘德华的实践形成呼应,预示着行业正从“资本驱动”转向“内容驱动”。

更深层次看,这种转变需要制度保障。香港电影工作者总会已提出“片酬阶梯制”方案,建议根据演员资历、作品口碑设定浮动片酬区间。例如,刘德华这类“国宝级演员”可享受基础片酬+票房分红模式,既保障其合理收益,又避免片酬挤压制作成本。

在《猎金游戏》的拍摄现场,64岁的刘德华仍坚持亲自完成高难度动作戏。这种“用命拍戏”的态度,与其“降薪救市”的选择一脉相承。他用自己的行动证明:真正的巨星,不应是资本的附庸,而应是行业的标杆。当流量明星还在为片酬撕番位时,刘德华们已在用降薪换取电影工业的尊严。这种选择或许不够“聪明”,却足够“清醒”——它让行业看到,在寒冬中坚守艺术底线,比追逐短期利益更需要勇气。

网址:刘德华自曝大减片酬拍戏:巨星的选择与行业启示 http://c.mxgxt.com/news/view/1154260

相关内容

刘德华和梁朝伟的片酬与价值观:明星的选择与态度巨星刘德华的创业投资经历

刘德华金句:敬业人生启示

3000万片酬10天变成6000万,刘德华的商业思维值得所有人钦佩

演员片酬排行曝光,刘德华梁朝伟才3000万,他们竟然都要一亿

港影:巨星片酬的“真相”

黄晓明将以刘德华为榜样:好电影找我,没片酬也行

成龙叫他大哥,刘德华零片酬为他拍戏,却净身出户为小27岁她

因长相酷似刘德华成为替身,片酬高出同行十倍,后与刘德华女友结婚

TVB老戏骨曝刘德华在内地拍戏随时带保镖,每天有8个人围着他转