小编导读

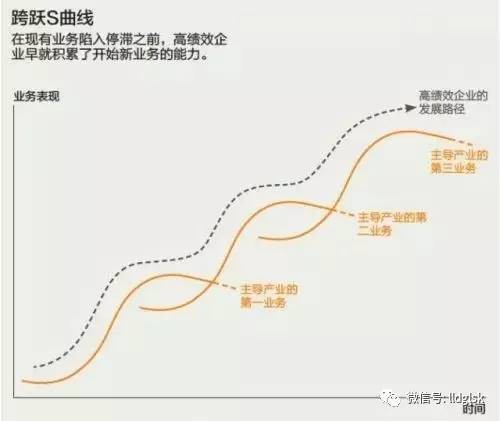

市场、行业、公司以及产品的发展轨迹,并不是平滑曲线上升的,而是呈S型、跳跃式的。从平稳开端、快速增长、达到高峰,然后增长缓慢、停滞(此时增长曲线出现拐点)、最后下滑,形成一个周期,直至被新的产品所取代。体现这种轨迹的曲线被称之为S曲线(又称增长曲线)。

寻求新的增长点,谋求产业转型总是一些企业的迫切需求。尤其在当前新技术革命大潮奔涌、金融危机后市场环境巨变的情况下,转型浪潮正席卷全球。惠普、诺基亚、微软、海尔、苹果等一大批企业面对核心市场的巨大增长压力,都在积极谋求转型,开辟新的业务。但其中一些企业无奈地发现,自己就像风雨中的一叶扁舟,早已无法掌握自己的航向。最新的失败案例是柯达,百年企业由于转型失败,无奈走上破产之路。而另一些企业却能不断恰逢其时地踩着新业务的增长波,超越激烈竞争的成熟产业红海,成为新领域的遥遥领先者,比如苹果。

柯达与苹果,差距怎么就这么大呢?仅仅是领导人的差别吗?

从“增长曲线”概念入手,可以在理论上解释这个问题。研究人员Paul Nunes和Tim Breene关于卓越绩效企业的最新研究揭示:市场、行业、公司以及产品的发展轨迹,并不是平滑曲线上升的,而是呈S型、跳跃式的。从平稳开端、快速增长、达到高峰,然后增长缓慢、停滞(此时增长曲线出现拐点)、最后下滑,形成一个周期,直至被新的产品所取代。体现这种轨迹的曲线被称之为S曲线(又称增长曲线)。企业的每一项业务或者市场,都有着一个增长曲线;当企业向新业务转型时,反映在增长曲线上,就是从一个老曲线向新曲线的跳跃。

随着市场的饱和、产品的成熟、竞争的加剧、新技术的涌现,企业的增长会放缓,企业的增长曲线会逐步拐到向下的轨迹。无论企业当前的业务多么旺盛,它都有衰败的时候。所以跨越当前增长曲线,向新业务转型,向新增长曲线跳跃,是企业逃离衰败、走向新生的必然之选。

大部分企业是在增长停滞,增长曲线下滑时谋求转型,但为时已晚。据研究,一旦公司的增长陷入了停滞,它只有7%的可能性重新恢复原有增长。2/3的停滞公司被并购和破产。这个现实很残酷,却不断在发生。成立于1980年代中期的Blockbuster曾经是世界音像租售业的霸主,它拥有近万个音像租售店,但随着Netflix等互联网音像巨头的崛起,网上音像租售模式的喷涌,它的利润在下滑,增长陷入了向下的循环。此时,Blockbuster才开始谋划转型,建立邮件订购系统,并向Netflix学习,不再收取延期归还的滞纳金,但已是积重难返,收入继续下滑。到2010年,公司对外宣布,它可能要申请破产保护。业绩下滑的情况下,得以成功转型的企业太少,以至于危机下的成功转型成为英雄事迹,IBM的生死变革得以流传,但我们不要天真地为这些个案所蒙蔽,以为企业在危机下也能起死回生。

事实上,有一些卓越的企业,它们能够在业绩下滑之前,及时寻找到、抓住新的业务增长点,并跳到新增长曲线上。我们看到,当同行们都在哭泣时,他们却在笑!比如,在近15年的发展中,亚马逊公司从一开始的专门经营图书的网络书店,转型为全球商品品类最多的网上零售商,并进一步开拓了云计算能力出租业务,以及推出了以Kindle Fire为载体的电子书销售模式。而耐克的发展则经历了从经营运动鞋、到全套运动服装、再到高端体育用品的过程。苹果从iPod到iPhone,再到iPad的转变更能说明这一点。那些持续保持卓越绩效的企业,正是那些能够及时不断跳跃到新增长曲线的企业。

要想为开启新业务的S曲线做出准备,管理者需要关注以下三个方面:

1、隐藏的竞争曲线

早在一项业务达到收入的顶峰之前,竞争基础就已不再适用。以手机行业为例,不论是对手机制造商还是服务运营商,行业的竞争经历了多番变化,竞争基础由价格转变为信号覆盖,再到服务价值,最后到设计,品牌与应用程序。第一条隐藏的S曲线追溯了竞争基础在某一领域转移的过程。即便此时现有业务还未到达顶峰,高绩效企业也能通过这一方法准确分析顾客需求,从而判断出行业的下一个竞争点。

以Netflix为例。它首先从DVD租赁这一竞争点转移,引入了全新的邮寄租赁模式。与此同时,它迅速掌握了能够替代光盘业务的新技术——数字流媒体技术,几乎立即重塑了现有业务。今天,Netflix既是最大的邮寄DVD供应商,也是网络流媒体的主要竞争者。相反,百视达公司(Blockbuster,已经破产)凭借自身成功的光盘超市模式登顶,但是没能在竞争基础转移时及时作出反应。

2 、隐藏的能力曲线

在打造明星产品,推动财务S曲线攀升的同时,高绩效企业无一例外地创建了差异化能力。这方面不乏杰出案例:戴尔以其PC直销模式著称,沃尔玛以其独特的供应链闻名。丰田不仅掌握精益生产模式,更拥有强大的工程设计能力。但是,能力的差异性很可能像竞争基础一样转瞬即逝。因此,为了顺利跳跃能力的S曲线,管理者需要大量投入在新能力的开发上。但是,企业管理者总是后知后觉,在发现能力曲线到达尽头时已丧失战机。

高绩效企业持续寻找能够重塑自身以及市场的途径。宝洁很早就认清了一次性纸尿布的广阔前景。于是,这家公司利用五年的时间完善技术能力,最终以合理成本生产出一次性纸尿布,用户只需要付出和洗衣服务或传统尿布差不多的代价就能享受到便利。

亚马逊的CEO 杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)曾经强调,新业务从“播种”到“结果”通常要经过五到七年的时间,才能对公司产生经济效益,例如在媒体产品的基础上扩张,与第三方销售商合作,以及向海外扩张。这个过程除了需要先见之明,早期的投入,还需要对研发部门抱以坚定的信心。

3、隐藏的人才曲线

我们都会看到,企业随着规模的增长,越来越人才济济。但我们忽视了,当企业成熟后,人才的比例往往在下降,而后者才是致命的。这里所说的“人才”是指那些对于自己的企业和工作有自豪感,并认真对待工作的人,他们往往在企业工作多年,我们称之为“严肃人才”。他们是企业的中坚,当他们离开后,企业的服务品质和竞争力会下降。在企业的生命周期里,这些人才的比例也经历了一个由低到高、再由高到低的过程—这就是人才开发增长曲线。随着企业走出初期成长阶段,“严肃人才”们蜂拥而至。但我们却无奈地发现,随着企业的成熟,他们在企业员工中密度的增长开始迟滞,而随着企业进一步成熟与规范化,他们的比例开始不断地被稀释。

为什么?随着企业从创业阶段走向规模化,逐渐形成传统的企业结构,带来了越来越多的层级,出现越来多的规则和流程,挑战和不确定性越来越少,规则和程序开始弥补了个人的不足,“严肃人才”对于企业的价值越来越小。有感于此,一些富有激情的创业型“严肃人才”会流失。另一方面,“严肃人才”拿的报酬往往较多,当企业迫于各种压力裁员或裁减成本时,他们最容易成为首当其冲的受害者。那么我们会问,企业难道不能培养和吸纳“严肃人才”吗?但更关键的问题在于,随着企业日益成熟,竞争地位和管理体系已经具备,企业培养人才的动力往往会减弱,而成熟所带来的官僚管理结构又常常难以吸引那些充满激情的“严肃人才”们,留下的是一些安于现状的人。

大多数企业在“严肃人才”曲线增长陷入停滞时,无动于衷。直到人才流失导致财务增长曲线下滑时,才匆忙重新开始开发人才的努力,结果在“严肃人才”青黄不接时,陷入窘境。而此时企业最需要那些有经验、有企业家精神的“严肃人才”来创立新业务,推动转型。但为时已晚。

保持卓越绩效的企业都注意到了这一点,他们有着一套持续、完整的人才吸纳管道,足以及时地培养大量的“严肃人才”,并在人才开发增长曲线走向拐点时,及时为向新增长曲线跳跃而储备更多具有企业家精神的“严肃人才”。

以边缘为中心的战略

传统的战略规划模式仅仅适用于延长现有业务的收入S曲线,而无法帮助公司侦测市场中竞争基础的变化。

要想实现业务重塑,公司需要在传统模式的基础上,辅以一套能够将边缘市场及边缘组织的竞争力聚焦于中心的平行战略。借助这种以边缘为中心的做法,战略的制定会变成持续的行为,而不需要固定的架构或流程。

将市场边缘移至中心

利用边缘为中心的战略,企业能够精准且持续地发掘市场中潜在消费者需求或尚未解决的问题。例如,诺和诺德(Novo Nordisk)侦测到竞争基础发生变化时,成功抓住了边缘市场。这家医药业巨头在实施一项关键计划时意识到,在未来,医疗业务将超越解决生理健康问题的范畴。它倡导了名为“糖尿病,态度,愿望,需求 (DAWN)”的项目,把成百上千的医生、护士、医疗专家、病患以及世界卫生组织等机构代表聚在一起,共同将病患的需求,而非对治病本身的关注,置于糖尿病治疗的核心位置。

通过DAWN所展开的研究为诺和诺德开启了另一扇门,他们注意到了糖尿病人潜藏的心理与社会需求。例如,公司了解到,40%以上的病人深受心理问题的困扰,约15%的病人患有抑郁症。认识到这一点后,公司提前开始重塑自身业务;将公司业务的中心放在更多的去关注疾病的宣传预防过程中而削弱了对药品的研制与生产。

把组织边缘移至中心

一线员工、后方的研究团队、直线经理,他们都是体察市场中重要转变的关键个体。高效的企业总能吸纳不同的声音并融入战略制定。百思买公司就会听从与公司总部相隔千里的店长的意见,其中包括纽约的一位经理,他管理的门店像磁石一样吸引了大量搭乘游轮而来的葡萄牙裔游客。

可是,如果战略的制定始终处于边缘位置,它就无法正式化。我们发现,中低绩效企业习惯于按照日历制定战略,但是高绩效企业则更能灵活的动态把握时间,从而避免战略被模仿。竞争瞬息万变,能力的差异性可能消失得更快。模仿者在一个新业务启动前往往拥有足够时间策划并开始攻击,在看到市场的成功后,更多人受到吸引,纷纷效仿。那么,企业如何培养差异化能力,从而为跳入新的财务S曲线做准备?

4、高层常变常新

有些管理者长于业务经营,例如提升生产规模,扩大业务范围,以及延伸产品线。另外一些管理者就更具有创业精神,他们擅长创建新市场。如果前端团队在经营财务S曲线的同时原地踏步,而不能为创建未来的差异化能力做出变革,那么公司往往会遇到困难。

在某种程度上,这与人的天性相悖。有哪个高管愿意在业务蒸蒸日上时选择下台?高绩效企业意识到,想要创建跳入下一条财务S曲线所需的能力,关键的一点在于及早向领导层输送新鲜血液,并且不断对高管团队进行重组。

5、及时高管改组

让我们思考一下英特尔的高管团队的演变历程。通观企业历史,这家半导体生产商经历过五个CEO的更迭:罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce), 戈登·摩尔(Gordon Moore), 安迪·葛洛夫(Andy Grove), 克雷格·贝瑞特(Craig Barrett)以及今天的保罗·欧德宁(Paul Otellini)(截至本文发表的2011年)。这家公司毫不避讳从外部寻找优秀的管理者而高管权力的过渡通常是在有条不紊情况下部署下完成的。大卫·约菲(David Yoffie)从1989年起就在英特尔的董事会任职,他说,“我们一般都在换届前十年开始讨论,以便认清缺口。”

英特尔更换高层管理者的目的并非单纯地寻找接班人,而是为了拓展业务和市场调整。比如,1998年葛洛夫卸任时,他仍是一位卓有成效的领导者。如果单纯的延续性是英特尔所关心的,那么葛洛夫完全能够工作3年再退休,直到达到法定的65岁退休年龄。但是,他及时地让位于贝瑞特,后者通过延展产品线,成功地采取了促进业务成长的战略。

的确,每任英特尔的CEO都在公司历史中留下了独特的印记。葛洛夫大胆地作出了将公司业务从存储芯片向微处理器转移的决定,这个决定奠定了英特尔在全球高科技领域中的领先地位。自从欧德宁2005年开始掌舵,公司转向了Atom移动芯片的研发,这一成果已经被广泛使用在了几乎所有与网络连接的产品中,包括手机,导航系统,乃至能够下载图样的缝纫机上。

通过有序的继任规划,英特尔确保自己不单单选择了下一任接班人,而是挑选最能应对未来挑战的CEO。

在短期打算与长期规划中取得平衡

打造能力曲线的另一个关键是,确保团队在短期打算与长期规划中去的平衡。2005年时,Adobe收购了Macromedia。时任CEO布鲁斯·奇曾(Bruce Chizen)严格考察了手下管理层,以确保他们有能力帮助公司实现年收入100亿美元的目标。他发现,许多高管既缺乏能力,又欠缺实现目标的动力。于是奇曾从Macromedia的领导团队中选拔人才来担当重要职位,抽调的高管数超过Adobe选出的。这些决策基于Adobe对未来的发展要求,而不是看哪位高管能满足当时的能力需要。

奇曾的强硬心肠并非只针对他人。他在52岁时就交出了CEO大权,将宝座让给了他长期的副手尚塔拉姆·纳拉延(Shantanu Narayen)。那时他还算年轻,而且只在这个职位上出色地任职7年。这个时机在旁人看来有些匪夷所思,但是对Adobe是非常明智的:当时公司正打算迎头对抗比自己更强的竞争者,例如微软,因此他们面临着一系列新挑战,亟需培养新能力。

合理管理,避免超负荷。最后,通过对高管团队的合理搭配,高绩效企业可以更有效地分配和履行职责。企业最高领导层的主要任务包括三方面:信息共享,决策咨询和作出决策。在许多公司里,这三个任务通常由同一个团队完成,但这样做容易使过程变得杂乱无章,效率低下。

从高绩效企业我们观察到,另一种模式是将三个任务分开,实际上就是创建一个个的小团队。最高一层是决策制定者,约由3至7人组成。其他团队会为这些决策制定者建言献策,参与到重要的决策制定过程的可达上百人。

6、保证人才储备

业务重塑不仅需要灵活的高层,更需要培养大量准备好迎接挑战,为新业务腾飞助力的人才。高绩效企业所采取的途径或许和业务下滑前更换高层同样困难:它们培养大量能够自主开展新业务的人才,确保人才的供给超过目前业务所需。

在业务一帆风顺时,这种策略不容易被理解,这就解释了为什么许多公司没有采取这种做法。

如果员工能在工作的同时对工作进行独立思考,那么就证明公司拥有大量能走自主开展新业务的人才。许多高绩效企业给员工自由支配的时间(比如谷歌和3M)。此外,公司需要储备一支替补队伍,以便管理者参与自我发展性业务,而不是只有在紧急需要时差遣他们。高绩效企业常常能够积极地寻找适宜的候选人,并采取实际行动,助力人才面对未来的挑战。

7、选择契合人才

在筛选人才时,高绩效企业会首先考虑长期利益。这一视角能够从根本上改变雇用与人力培养的本质。这些公司不只是在填补目前的空缺;他们认识到,从长远来看,员工与企业文化的契合才能保证员工走的更远,在工作中有更优秀的表现。

四季酒店是这方面的典范。酒店在雇用时目的明确,那就是,寻找那些能够视顾客为国王的员工,因为说不定哪天就会有皇族下榻酒店。这家豪华酒店连锁的CEO 伊萨多·夏普(Isadore Sharp)在他的著作《四季酒店:云端筑梦》(Four Seasons: The Story of a Business Philosophy)中写到:“我可以把任何人培养成服务生,但是我无法改变根植人心的态度。我们希望雇用的,是那些做门卫也自豪的员工。”相似地,利洁时(Reckitt Benckiser)在雇用员工时也把文化契合度作为优先考虑的因素。在申请过程正式开始之前,候选人就需要完成网上的模拟测试,以判断他们的性格是否与公司的文化吻合。在测试中,候选人需要面对一些虚拟的场景作出回答。在斟酌契合指数后,合适的人选才会进入到下一轮的面试中。

8、给员工成长空间

完成员工的筛选与考验以后,公司必须给予人才发展的空间。为了能够切实地保证他们在职位上出类拔萃,公司需要仔细考虑怎样安排员工的日常工作内容。

公司还可以善加利用组织结构,为员工的成长提供空间。全球工业产品与设备制造商伊利诺伊工具公司(Illinois Tool Works)内部由800余个商业单位组成。只要其中一个单位规模过大(上限为销售额5000万美元),ITW就会将这项业务分离。这样,年轻员工就有进入管理层的机会。实际上,在ITW我们不难看到20岁出头的员工管理新业务。

此外,高绩效企业敢于打破按资排辈的晋升规则。雷富礼接管宝洁公司之后,需要为苦苦挣扎的北美婴儿护理部门寻找一名得力管理者。他并没有从78名高级总经理中寻找人选,而是从较低级的管理者中选择了戴碧涵(Deborah Henretta)。雷富礼的这一举措获得了实际效益。戴碧涵扭转了20年来该部门的亏损局面,之后被提拔为集团亚太区总裁,负责掌管超过40亿元的业务运营。

打破固有局面的方法多样,但它对于创建组织内部丰富的人才储备至关重要。UPS,ITW以及宝洁的领导者就为我们做出了表率。这样做不仅能留住关键人才,也向组织传达了一个信号:公司不会为了压缩短期成本,在面对有价值的人才时做出妥协。

在业务衰退时,即便最出色的组织也会变得脆弱不堪。事实上,业绩的下滑会令那些接近财务S曲线末端的公司雪上加霜。即使在经济形势最乐观的时候,企业也会时不时遭遇威胁,包括虎视眈眈的新竞争者,更新换代的技术,或者行业与公司的自然衰退。

在面对这一切挑战时,企业可根据三条隐藏的S曲线,分别管理好竞争基础,能力的差异性,以及人才储备。能够这样进行自我管理的公司在重塑业务时抢占到有利地位,相对轻松地跳跃到下一条S曲线。而做不到这几点的公司很有可能在成长过程中面对停滞。要知道,紧急创建的重塑项目往往收效甚微,不易成功。

本文转载自微信公众号《老李的管理思考》,如有涉及版权问题,请及时联系我们,我们会在第一时间予以删除,工业4.0俱乐部推荐阅读!

工业4.0俱乐部为国内第一家为工业4.0和智能制造为主题的聚合共同体。秉承集聚、分享、共创、发展的理念,联合产、学、研、政等打造工业4.0产业生态联盟,为区域及企业产业升级转型提供一站式服务。返回搜狐,查看更多