中时调查丨短视频:野蛮生长的“电子榨菜”?

揭秘短视频乱象

编者按 在移动互联网的迅猛推动下,短视频作为一种新兴的媒体形态,迅速渗透到人们日常生活的每一个角落,并成为了连接信息、娱乐与社交的重要桥梁。然而,在短视频行业蓬勃发展的背后,低俗内容、虚假信息、侵权盗版、恶意炒作等现象屡禁不止,其不仅污染了网络环境,损害了公众利益,更对青少年的健康成长造成了不良影响。短视频乱象背后有着怎样的利益链条和传播逻辑?监管应如何有效发力?行业如何正向发展?带着这些问题,中国经济时报记者近日进行了多方采访。

■中国经济时报记者 王小霞 ■见习记者 钟秋月

一个月前,刚从一家上市公司的公关部离职的张津廷,踏上了一条全新的道路,成为了一名专注于职场话题的短视频博主。

凭借多年在传媒行业积累的经验,张津廷开始在镜头前分享面试技巧、工作方法以及职场人际关系。目前,她的小红书账号积累了数千名粉丝。“以前刷视频监测舆情走势是我的工作内容之一,但现在成为自媒体博主后,每天都要创作视频。一开始,主要是分享职场心得和工作日常,后来我才尝试通过自媒体变现来提升自己的收入。”

除了平台给予的创作激励外,张津廷也开始为即将步入职场的求职者提供“一对一”的付费咨询,帮助他们优化简历和模拟面试。与此同时,一些企业也看到了她的影响力,并邀请她进行产品推广,广告收入成了她新的经济来源。

像张津廷这样由短视频用户转变为内容创造者的博主还有很多,他们的身影跨越了广泛的阶层,大学教授、企业家、明星、农村小伙等各类人群,纷纷涌入短视频创作赛道。

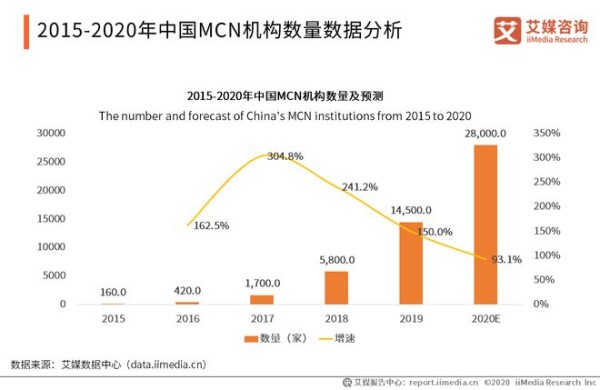

中商情报网的数据显示,截至2023年6月,我国短视频用户规模达10.26亿人,占网民整体的95.2%,其中,近半数的用户参与了内容创作,这也意味着“人人皆有麦克风”的时代逐渐走向了“全民皆可成为IP”的时代。

01

短视频行业乱象频发

然而,在行业快速发展之下,也出现了一系列“群魔乱舞”的现象。一些创作者为了博眼球、追流量,不惜触碰道德底线,甚至违法违规。从“巴黎丢作业”的“Thurman猫一杯”,到“没8位数不出门”的“王红权星”,再到被全网女性称为“顶流导师”的“曲曲大女人”。他们或编造虚假内容,误导公众;或进行低俗炒作,污染网络环境;更有甚者,大肆传播错误观念,成为反面教材。

在一家外企工作的吴莉,几乎每天会收到父母转发在群里的短视频。“有的视频声称发现了一种神奇草药,能在短期内治愈癌症。”吴莉认为,这些视频往往配以夸张的标题和煽动性的旁白,诱导观众相信这种“奇迹”。

来自互联网公司的程序员陈博则注意到,很多短视频存在使用同一套剧本的现象。在他看来,这是当前短视频行业面临的普遍问题。此外,随着人工智能技术在短视频行业的进一步应用,流水线的生产方式也会导致内容同质化。

“虽然一些短视频内容看起来挺‘降智’的,但是仍然能获得很高的流量。”陈博说道。

业内人士指出,目前短视频领域的乱象主要表现在三个方面:虚假内容的泛滥、不当行为的频发以及错误观念的广泛传播。这些乱象严重影响了短视频行业的健康发展。

短视频乱象频生的背后,隐藏着怎样的利益链条?

业内人士对中国经济时报记者表示,短视频市场竞争日益白热化是重要原因。近两年来,短视频行业广告和带货收入的断崖式下跌,导致部分博主变现能力大幅降低,也使得博主之间的流量争夺越发激烈,因此不少博主不惜铤而走险,企图通过舆论博出圈。

“博主想要获得经济价值,关键在于视频流量要高。流量数据好坏直接影响到商业变现的价值。一般来说,单条视频点赞量在1000以上会被评判为具有变现能力的账号。”鱼摆摆IP孵化商业化CEO、小红书商业变现孵化手唐安明在接受中国经济时报记者采访时表示。

图片来源/摄图网授权

中国经济时报记者调查发现,很多不良短视频的背后,几乎都有一条打造人设、杜撰内容、电商运营、流量变现的制假售假灰色产业链。

在一些电商平台,有部分商家专门售卖煽情、家庭和社会冲突类短视频剧本。一位短视频运营人员表示,他们会根据行业为客户打造人设,不仅能为客户提供方案,教客户怎么拍摄和制作,还能实现精准变现。

此外,算法机制不透明也在一定程度上加剧了短视频乱象的滋生。算法根据用户的兴趣和偏好进行内容推荐,但这也使得一些不良内容因为用户点击率高而被更多地推荐给其他用户,这种“劣币驱逐良币”的现象使得短视频平台上的内容质量参差不齐。

“各大短视频平台目前的创作者非常多。就算博主很精心地去做一个短视频账号,如果不投流、不打标签,就几乎没有流量。”鱼摆摆IP孵化商业化合伙人林斌说道。

在林斌看来,短视频平台的流量分配存在一个“赛马机制”,即通过一定的规则来决定哪些视频能够获得更多的曝光和推荐。“相同赛道的账号内,1000万、100万、10万等不同粉丝量层级的博主所能分到的流量是不同的。拥有10万粉丝的博主所面临的流量竞争压力远远大于拥有1000万粉丝量的博主。”

此外,当下创作者群体对经济利益的盲目追求,似乎比以往任何时候都更加急迫。部分创作者急于在社交媒体和在线平台上积累粉丝,通过广告植入、直播带货、内容付费等多种方式,迅速将影响力转化为实际收益,这种趋势不仅加速了内容生产的节奏,也在一定程度上影响了内容的质量与深度。

这其中,抄袭、模仿更是变现最快的方式。

“对于纯抄袭的作品,各短视频平台是限流的。现在的博主更喜欢去借鉴、模仿一些被市场印证过的,具有经济效益的拍摄选题。毕竟选择做纯原创的选题,能否创造出经济效益是不确定的。”林斌告诉中国经济时报记者。

唐安明认为,短期之内能迅速走红并且创造出经济效益的博主,往往善于利用用户的痛点和猎奇心。“例如,许多情感博主针对于现阶段女性的痛点,会拍摄一些关于恋爱中如何不吃亏、如何高嫁的话题,这些选题都非常精准地贴合了部分女性的心理。”

“大部分博主都喜欢捕捉人性心理来制作营销内容。比如,三分钟做一道菜、三分钟搞定全妆等选题,部分博主拍摄手法很夸张、很极端。”唐安明说道,“包括软色情等,也是属于捕捉人性的一类视频。如果监管力度不够严格的话,其影响的范围是非常广的。”

对此,业内专家分析,广大网民并不是单一地追求高雅脱俗、曲高和寡的“阳春白雪”,而是更加倾向于娱乐化的内容。

02

“电子榨菜”正在侵袭未成年人和老年人

在快节奏的生活中,短视频以其“撕开即食”“方便入口”的特性,成了人们碎片化时间里的娱乐消遣,也因此被网民称为“电子榨菜”。

《中国网络视听发展研究报告(2024)》显示,截至2023年12月,我国网络视听用户规模达10.74亿。其中,2023年我国短视频人均单日使用时长为151分钟,这表明用户普遍对短视频的依赖程度较高。

“每到周末,我儿子都要使用手机和电脑上网课,在下课后,他就一直刷短视频。我们在担心他短视频上瘾、影响学习的同时,也担心一些不良内容会误导孩子的三观。”家住北京市昌平区的陈女士既担忧又无奈。

作为互联网的“原住民”,当代未成年人在成长过程中与数字世界紧密相连,短视频作为他们日常生活中不可或缺的一部分,其内容直接触及并深刻影响着未成年人的精神世界和价值观的构成。

《第5次全国未成年人互联网使用情况调查报告》数据显示,未成年人的短视频普及率呈现持续增长的趋势,从2018年的40.5%增长至2022年的54.1%。这些数据表明,未成年人在广泛接触短视频,而短视频也逐渐成为他们日常生活中的一部分。

中国传媒大学国家传播创新研究中心副教授陈志娟在接受中国经济时报记者采访时表示,短视频乱象带来的影响是双向的。一方面,它挤压了优秀作品的生存空间,造成“劣币驱逐良币”现象,扰乱了短视频行业的健康发展秩序。

“另一方面,短视频乱象会误导社会的价值观,特别是对缺乏理性判断能力的青少年影响巨大,容易出现玩物丧志、价值迷惑、价值虚无、荣辱错位、‘游戏’人生的现象。”陈志娟说。

中央财经大学社会与心理学院社会学系副教授、数字生态社会价值研究所所长庄家炽在接受中国经济时报记者采访时表示,对于绝大多数成年人而言,其所接受的信息来源还是非常多元化的,价值观的形成不会只通过短视频这一个主要信息来源,他们的世界观、人生观、价值观往往经历了长时间的塑造与巩固,呈现出相对较为稳定的状态。

“而青少年正处于身心发展的关键阶段,他们的思想观念尚未完全成熟,更容易受到外界信息的影响。”庄家炽说。

值得一提的是,老年群体也是观看短视频的重点人群之一。

7月1日,一则“妈妈看微信短视频花了六千多”的新闻登上了微博热搜,当事人声称自己的母亲从去年开始就在短视频平台上充值看短剧,且每个月的充值金额越来越大。一时间,短视频也被称为坑害老年人的新型“电子保健品”。

来自天津的王女士向中国经济时报记者表示,其母亲退休后特别喜欢刷短视频,无意间通过短视频广告宣传进入某博主直播间,并花费6000元购买了健康体验营套餐。“直播间的老师说可以通过食疗的方式治疗任何毛病,包括高血压、痛风等疾病,不用吃药也不用上医院。我通过网络搜索了解到,该企业存在夸大宣传、虚假宣传、诱导消费者等违法违规行为,这才明白我妈受骗了。”王女士说道。

中国青年报社社会调查中心的一项调查数据显示,73.7%的受访者刷到过低俗劣质短视频,老年人与未成年人已经成为短视频乱象主要受害者。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍指出,老年人在使用互联网时存在“数字鸿沟”,很容易成为被影响的对象。近年来,网络乱象的受害者不少都是老年人。

03

问题短视频传播或将给社会公信力带来影响

在数亿短视频创作者构建的庞大生态中,除了表面显而易见的纷扰乱象,还潜藏着诸多不易察觉的隐性风险。

唐安明告诉中国经济时报记者,一个靠输出自己观点为生的博主,一般会竭尽可能提升粉丝的信任度。拥有一个良好的人设,打造成为一个IP,往往能够帮助博主快速积累大量粉丝。MCN机构往往会复盘博主的个人经历,并以此打造相对应的人设。

“短视频平台催生了文化的多样性,小众圈子越来越多。部分短视频博主会刻意去立一些人设,而这些人设都是指向一些特定人群。博主们会按照这类特定人群的偏好来制作自己的短视频内容。”庄家炽说道。

庄家炽表示,目前短视频乱象也带来了网络诈骗的风险,并逐渐形成了一个完整的链条,例如,先树立一个青春阳光、独立向上的女性形象,再通过短视频平台引流到社交平台、支付平台上进行诈骗。

中国经济时报记者在调查中了解到,由MCN或个人孵化出来的短视频IP大致有以下三种商业变现模式:第一种是直播打赏、直播带货;第二种是品牌合作;第三种是知识付费、会员社群服务。网络诈骗往往集中在第三种商业变现模式的各个环节。

利用博主个人IP的影响力进行诱导消费,属于当下新型的投资诈骗手法。中国经济时报记者从黑猫平台发现,以短视频为关键词的投诉案件共有82016件。投诉问题大多集中于虚假宣传、误导宣传、课程教学、付费咨询。

谢雨就是诸多投诉案件中的一员。2023年,谢雨在某平台刷到了一位百万粉丝的情感博主,在该博主的宣扬下,谢雨花费近8000元在其指定的平台上下单了“一对一”包月文字服务。但很快,谢雨发现该导师并非博主本人,而是没有任何资质的工作人员。“给我答疑的导师敷衍了两句,就说自己要下班了。我感觉遭到了诈骗,当场就协商退款,但最后仅退还了2000元。”

行业人士普遍认为,短视频乱象带来的危害是多方面的。当短视频平台充斥着虚假信息和低俗内容时,将给媒体公信力带来严重损害。短视频造假者通过精心编排、剪辑,将日常生活片段改成富有争议、充满反转的桥段,不仅在网络上引起争议和混乱,还颠覆了人们“眼见为实”的一贯认知。长此以往,将造成社会信任缺失和冷漠蔓延,从而降低人们对整个社会的信任度。更为关键的是,这还可能导致社会整体文化水平的下滑,对国家文化软实力造成不利影响。

庄家炽表示,做好监管仍然是当前的首要工作,要提升并且打通跨平台的治理能力,在不同平台之间建立数据共享。同时,群众、平台、监管部门等多方要形成一个循环信息反馈系统,尽可能减少短视频乱象的产生。

总 监 制丨王 辉 车海刚

监 制丨李丕光 王彧 刘卫民

主 编丨毛晶慧 编 辑丨谷 云

网址:中时调查丨短视频:野蛮生长的“电子榨菜”? http://c.mxgxt.com/news/view/1182607

相关内容

小美小帅,“电子榨菜”短视频里的“小帅小美”会不会把电影“玩坏”

我不想让你离去,不愿看到陆长空消失…七时吉祥电子榨菜

《小巷人家》我最近最香甜的电子榨菜…

又带着他的现代梗来了,电子榨菜终于要来了

校园生活成短视频卖点 是谁在孩子身上“榨”流量?

短视频里的小帅和小美,会不会把电影玩坏了? 睡前聊一会儿

赵丽颖《野蛮生长》获播放许可证,集数确定,播放时间却很尴尬

人民日报评论:短视频里的小帅和小美,会不会把电影玩坏了?

短视频里的小帅和小美,会不会把电影玩坏了?|睡前聊一会儿