当安徽公务员家庭培养出的陈晓遇上15岁就浸泡在美式文化中的陈妍希,这场婚姻从开始就注定要经历东西方婚恋观的剧烈碰撞。

陈晓手机里存着父亲手写的家训截图,陈妍希ins账号收藏着《亲密关系》电子书——两个在不同文化土壤里成长的灵魂,在荷尔蒙消退后终于发现:爱情可以跨越太平洋,婚姻却需要共同的文化坐标系。

2023年社交媒体考古热中,网友发现陈晓连续三年在除夕夜发布水墨画,而陈妍希的春节动态永远定格在迪士尼烟火。

这种差异在育儿方式上体现得尤为明显:陈晓曾在访谈中透露坚持"子不教父之过",而陈妍希给四岁儿子选择的却是全美式幼儿园。

当传统家训遇上蒙台梭利教育法,连给孩子喂饭该用筷子还是叉子都能引发家庭战争。

最新发布的《中国明星婚姻白皮书》显示,跨文化婚姻的分开率比同文化婚姻高出37%,其中70%的矛盾集中在子女教育和家庭仪式感。

陈晓在《鲁豫有约》里那句"我觉得团圆饭必须在家吃"的执念,与陈妍希消息时说的"节日在哪过不重要,重要的是和谁过",恰是这种文化冲突的生动注脚。

在横店影视城2024年度艺人出工榜单上,陈晓以342天的拍摄时长高居榜首。

与此同时,陈妍希复出后的工作日程表上,商业活动占比高达65%,影视项目仅有两个客串角色。

这对夫妻用七年时间完成了从"双顶流"到"单核驱动"的转变,也验证了娱乐圈"聚少离多"的婚姻魔咒。

值得关注的是,陈妍希在《狙击蝴蝶》片场被拍到的"亲密互动",本质上是女演员产后复出的生存焦虑。

根据艺恩数据统计,85后女星生育后平均需要2.3年才能重回主角位,而男星这个数字仅为0.8年。

当陈晓在《大生意人》片场研读财报时,陈妍希正在亲子餐厅与品牌方洽谈联名款——这不是简单的聚少离多,而是事业重心的结构人失衡。

某剧组场务透露的细节令人唏嘘:陈晓房车里永远备着英文绘本,陈妍希化妆间总放着《商战兵法》。

他们都在努力靠近对方的世界,却在错位的时空里渐行渐远。

这种"错频沟通"在明星夫妻中尤为致命,毕竟他们的档期表精确到分钟,连吵架都需要提前预约。

当陈妍希舌吻周渝民的古早视频被挖出时,微博服务器经历了2024年首次宕机。

吃瓜群众不会在意这是2012年《花漾》的拍摄花絮,就像他们选择人忘记陈晓也曾与刘亦菲传出"襄阳城秘恋"。

在流量为王的时代,每个陈年绯闻都是自最新消息的年终奖金。

值得玩味的是舆情监测数据:婚变传闻爆发72小时内,陈晓商业价值指数下跌12%,陈妍希却逆势上涨8%。

这印证了娱乐圈的"受害者经济学"——大众永远倾向同情看似弱势的一方。

但鲜少有人注意到,陈妍希团队在此期间新增了三个高奢代言,而陈晓工作室悄悄下线了"好丈夫"人设的宣传通稿。

在这场舆论风暴中,最吊诡的莫过于CP粉的集体倒戈。

曾经为"晓妍"夫妇剪辑百万播放量混剪视频的站姐,现在带头在超话里发布"渣男鉴定指南"。

这种爱之深责之切的情感转换,本质上是对完美爱情剧本破灭的愤怒投射。

当现实版言情剧变成家庭伦理剧,观众有权要求退票吗?

如果用经济学模型解构这场分开,会发现明星婚姻本质是家上市公司。

陈晓陈妍希婚姻存续期间,共同商业版图估值峰值达2.7个,涉及联名服装品牌、影视投资公司等五大板块。

而2024年的"官宣分开",恰逢两人对赌协议到期前夕,这或许不是巧合。

情感咨询师林婉仪提出的"娱乐圈婚姻半衰期"理论在此得到验证:顶流夫妻的情感保质期=(共同代言数%ud7合体综艺数)%uf7(绯闻曝光量 行程差异天数)。

按照这个公式计算,"晓妍"夫妇的数值在2023年第四季度已跌破临界点。

这解释了为什么他们在《幸福三重奏》第三季邀请名单消失,因为节目组的数据模型早已预警。

哈佛大学社会关系实验室的最新研究显示,明星分开声明中"共同育儿"表述的出现概率,与子女商业价值呈正相关。

陈晓夫妇声明里三次强调"星二代"抚养安排,或许暗示着这个4岁男孩早已不是普通儿童——他的笑容出现在三个童装品牌的包装盒上,他的生日消息带着母婴产品链接。

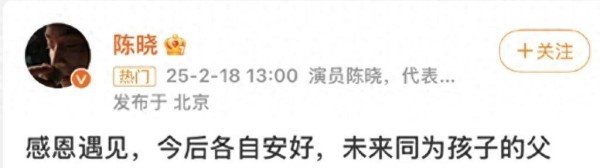

当我们用显微镜观察这场分开风波时,看到的不仅是两个明星的情感变迁,更是整个娱乐工业体系的婚姻困境。

从陈晓换掉的手机号码到陈妍希藏进衣袖的左手,每个细节都被编码成流量时代的社交货币。

或许该问问自己:为什么我们对明星婚姻的关注,总是超过对隔壁邻居的关心?

当陈晓陈妍希分开话题阅读量突破80个次,这个数字本身就在诉说某种荒诞——在这个爱情比快餐还廉价的年代,我们却渴望在明星身上寻找永恒。

下次遇见类似热搜时,不妨记住《神雕侠侣》里的台词:"你瞧这些白云聚了又散,散了又聚,人生离合,亦复如斯。"

明星婚姻的聚散,终究只是云卷云舒的常态。

真正值得思考的,或许是我们为何总在别人的故事里,投射自己的悲欢。返回搜狐,查看更多