按时间顺序,TVB分为三个时间段。

一、80-90年代,内地刚好改革开放,影视圈的变革跟不上经济、政治制度上的变革。TVB达到绝对值上的巅峰。

二、21世纪之初-2015年,TVB相对值上的巅峰。但资本逐利导致被内地影视圈迎头赶上。

三、2015年至今,没有吃到互联网的红利。

一、TVB的巅峰是80-90年代。

这个没有什么好说,当时电视台、电影制片厂还没有完全市场化!

主要分为两类,一类是给中老年观众看的,目标的观众接受教育程度较低,古装历史剧,抗日神剧,都市生活剧等。另一类就是偏文艺的剧,往往带有政治任务,弘扬中华文化,或者传递一些思想。例如四大名著的电视剧拍摄,都是不计成本的拍摄。

这个时期,香港明星和香港电影电视剧率先进入视野,我们的父母(6070后)被这些新鲜的、充满个人爱恨情仇的作品所吸引,港味文化风行一时。包括21世纪之后在中国流行的韩剧,其女性向的审美和偏好,对于传统的内地剧,都是降维打击。

二、21世纪之后被内地影视圈迎头赶上。

当时,内地的电视人有的是因为巅峰创作期已过,有的是因为不适应电视剧商业化,反正他们跟不上新时代了。

当时他们拍的很多剧,被群众吐槽节奏缓慢、画面昏暗、故事沉闷,两边不讨好,总体热度低,商业价值低。经常就是花了大钱拍剧,商业回报率很低。久而久之,投资越来越少了。参考张纪中拍的金庸剧。不是说不行,但是从商业角度不赚钱。

当时市场上主流的电视剧是拥有港台背景或者模仿学习港台电视剧的团队。港台背景的团队非常流行一个模式:用内地年轻小花搭港台年龄偏大的小生。

这个时期的TVB是最风光的。

但是,进入了90年代后

TVB陷入了一个恶性循环,老一辈的明星能赚钱,随随便便就能在内地赚钱,为什么要冒险捧新人、尝试新的作品?为什么要学普通话?能躺着赚钱为什么要站着?90年代的经典套路能赚钱,为什么要尝试新的套路?

港台生产的电视剧,在那个年代不管是产量还是质量都是一个谜,拿着几十年前那一套在反反复复,卖情怀。

三、接下来就是TVB自身的原因。

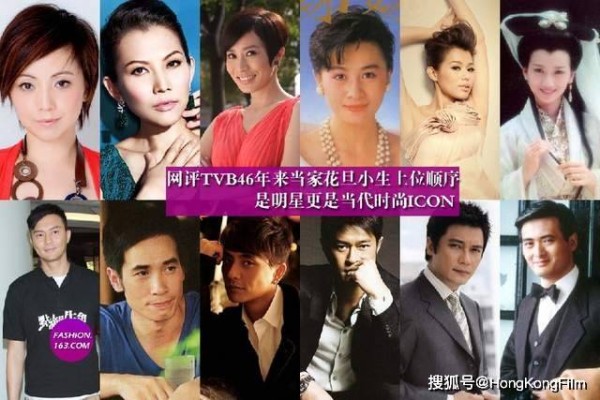

TVB出身的演员向来都有演电视剧出名了就向电影圈转型的传统,周润发、梁朝伟、刘德华、罗嘉良、古天乐等等很多我们熟知的香港演员其实都在TVB出身,说白了,拍电影更挣钱,像罗嘉良和古天乐这两位三届视帝,虽说在TVB拍戏拍了十几年,但实际担纲主角的年头并没有那么长,一旦名成了,后面就要考虑利就,从侧面说明了TVB是一个适合培育优秀演员的地方,但绝不会是顶尖演员的归宿,因为TVB的工资真不高。

另外自从亚视倒闭让TVB失去最大的竞争对手在香港剧界没有了对手之后,TVB的出品真的差了很多,尽管每年依然有几部好剧,但比起当年与亚视争锋,每晚守在电视机前追剧的时候,真的差远了。

但是TVB是不是真的就没有翻身的机会?我不觉得,首先TVB需要明确自身的优势在于演员的培养以及港剧特色的剧本,因此留住优秀的香港本土演员绝对是首要任务,就像汪阿姐说的:可唔可以加少少人工?返回搜狐,查看更多