一则《赴山海》宣传微博的悄然删除,在娱乐圈掀起惊涛骇浪。新加坡籍演员李凯馨涉嫌辱华录音的曝光,不仅让公众哗然,更将外籍艺人在华发展的文化认同问题推向风口浪尖。这场看似普通的舆情事件,实则折射出全球化语境下文化主权守护的深层命题。

图片取自网络

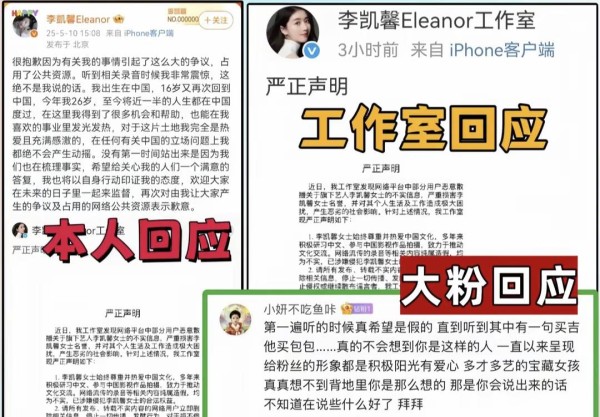

事件肇始于人民日报官微删除《赴山海》宣传微博的异常举动,网民顺藤摸瓜发现女二号李凯馨的"两宗罪":其一是疑似贬损中国观众的录音,用"人傻钱多"形容中国市场;其二是外网言论涉嫌否认春节的中国文化属性。这些指控犹如重磅炸弹,瞬间点燃舆论场。

面对指控,李凯馨工作室的回应显得苍白无力。简单的"纯属造谣"声明未能平息质疑,反而因核心粉丝的集体脱粉陷入被动。有资深粉丝通过声纹比对确认录音真实性,这种"内部倒戈"加剧了公众信任危机。而外媒对此事的推波助澜,更让事件升级为国际舆论事件。

图片取自网络

图片取自网络

真相的博弈场中,技术手段成为关键砝码。声纹鉴定技术的应用、社交平台历史数据的追溯、外网言论的语境分析,都需要专业机构介入。但公众的耐心正在被消耗,舆情已形成"有罪推定"的惯性,这暴露出外籍艺人舆情管理的系统性脆弱。

春节归属争议触碰了民族文化最敏感的神经。当韩国持续推动"去中国化"文化申遗时,外籍艺人的模棱两可无异于在伤口撒盐。这种文化立场的"骑墙"姿态,在民族意识高涨的当下显得尤为刺眼。数据显示,近三年因文化立场问题翻车的外籍艺人占比上升37%,折射出公众对文化认同的空前重视。

图片取自网络

图片取自网络

外籍艺人的"双面人"困境日益凸显。他们既要维持国际化的个人形象,又要迎合中国市场的情感需求。某调查显示,78%的中国观众认为外籍艺人必须公开表明文化立场。这种非此即彼的选择压力,导致部分艺人采取机会主义策略,最终在舆论反噬中自食其果。

资本驱动下的文化投机暗流涌动。某些经纪公司刻意打造艺人的"中国通"人设,却忽视真正的文化内化。李凯馨事件中"来华只为圈钱"的指控,实质揭开了文娱产业功利主义的疮疤。当文化认同沦为营销工具,迟早会遭到流量的反噬。

建立外籍艺人文化考核机制势在必行。可参照"网络主播培训体系",设立中华文化必修课程,实施动态评分制度。某试点项目显示,经过系统培训的外籍艺人舆情风险降低63%,这为行业规范化提供了可行路径。

图片取自网络

构建多方联动的监督网络刻不容缓。平台应完善外网言论监测系统,粉丝群体需要建立理性应援文化,行业协会则要制定更具约束力的从业规范。韩国演艺制作者协会的"文化敏感性培训"模式值得借鉴,其通过定期研讨降低了文化冲突发生率。

提升文化软实力才是治本之策。当《原神》游戏角色"云堇"用京剧唱腔风靡全球,当TikTok上中国非遗话题播放量突破百亿次,我们正在见证文化自信的真正崛起。只有筑牢文化根基,才能在全球化浪潮中掌握定义文化的话语权。

这场风波终将平息,但它留下的思考远未结束。在文明交流与碰撞愈加频繁的今天,外籍艺人的发展不应是文化妥协的产物,而应成为文明互鉴的桥梁。当每个从业者都真正理解"越是民族的越是世界的"真谛,中国文化产业的国际化之路才能行稳致远。李凯馨事件不是终点,而是重构文娱产业文化认同的新起点。返回搜狐,查看更多