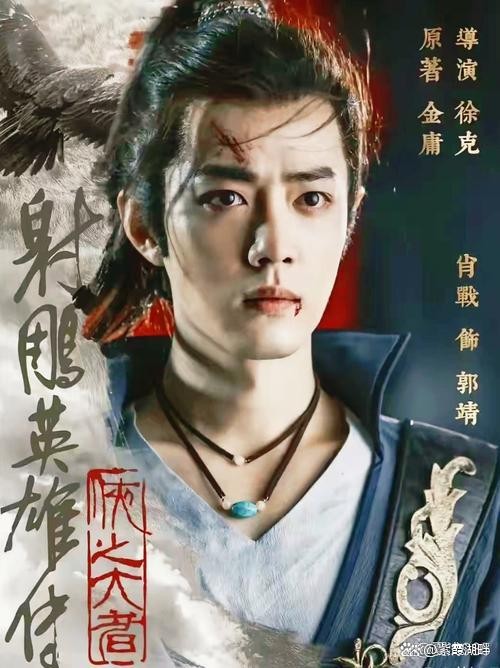

从《射雕》探寻肖战粉丝现象的深层逻辑

肖战粉丝群体的独特性,早已超越传统偶像崇拜的范畴,演变为当代中国社会文化生态的镜像。这一现象既是流量经济与集体情感的交织产物,也折射出互联网时代个体精神需求的深层转向。从《射雕英雄传:侠之大者》的票房争议到微博之夜的神级同框,其粉丝行为背后的驱动力值得多维解构。

一、经济行为的符号化:从氪金到身份投资

粉丝经济的本质是情感货币化。以《射雕英雄传》预售阶段为例,肖战粉丝通过集中购买边角座位实现"排片杠杆效应",既维持上座率数据又为路人预留核心观影区,这种"数据精算"行为远超传统观影支持范畴,实则是将消费行为转化为对偶像商业价值的信用背书。更值得注意的是,粉丝群体对消费行为的自我约束——如避免"竭泽而渔"式投入,反映出现代粉丝文化已形成可持续的产业化运作模式。这种理性与非理性的矛盾统一,本质是将偶像视为可长期持有的精神资产进行投资。

二、情感投射的范式革命:虚拟社群的集体救赎

肖战粉丝的凝聚力源于对"双向救赎叙事"的深度共鸣。从其低谷期的"227事件"到《如梦之梦》话剧突破,粉丝群体通过数据打投、反黑控评等行为构建起虚拟战壕,这种共同抗争经历催生出强烈的命运共同体意识。当马丽、宋佳在颁奖礼上对肖战展露的欣赏目光被解读为"同频共振"时,实质投射的是粉丝对主流认可的心理代偿需求。在原子化社会加剧的当下,这种集体行动填补了个体存在的意义真空。

三、文化认同的阶层隐喻:新中产的价值镜像

肖战粉丝群体呈现明显的"高知化"特征,这与偶像本人强调的"自律""进取"人设形成互文。粉丝通过模仿偶像的阅读书单、参与公益项目、创作同人作品等方式,实质是在进行文化阶层的自我标识。这种现象呼应了布迪厄的"文化资本"理论——当物质消费难以凸显阶层差异时,对"正能量偶像"的追随成为新型身份符号。这种文化认同甚至影响产业端,《射雕》选角时徐克看中肖战"纯粹气质与郭靖内核的契合",恰是资本对粉丝审美取向的精准捕捉。

四、产业生态的结构异化:流量算法的反噬困境

粉丝现象暴露了文娱产业的深层悖论。《射雕》预售破4000万的虚假繁荣与最终票房乏力形成鲜明对比,证明流量明星的"票房号召力"本质是平台算法制造的幻象。当粉丝通过锁场、包场等策略扭曲市场信号时,反而加速了口碑反噬的恶性循环。这种困局源于产业对"数据迷信"的过度依赖——将微博超话排名、抖音话题播放量等指标等同于真实影响力,却忽视了内容质量才是持久生命力的根基。

五、社会情绪的泄压阀:后疫情时代的集体焦虑转译

肖战现象本质上是一场大型社会实验。在不确定加剧的时代,粉丝将现实中的生存焦虑转化为对偶像事业发展的关注:为《射雕》排片奔走本质上是对自身职场困境的隐喻性抗争;通过购买数字专辑打破销售纪录,实则是用虚拟成就补偿现实挫败感。这种情感转移机制,与日本"应援文化"的兴起存在跨时空呼应,揭示出现代社会个体在意义危机中寻求精神锚点的普遍诉求。

肖战粉丝现象的本质,是数字时代个体在算法牢笼中的自我救赎。当粉丝用精密的数据模型为偶像铺路时,也在无意识中成为流量经济的共谋者。这种现象的可持续性存疑——正如《射雕》票房揭示的,当数据泡沫遭遇内容硬核检验时,虚幻的王国终将崩塌。或许真正的出路在于重构偶像与粉丝的关系:从单向的数据供养转向双向的精神滋养,让追星不再是逃避现实的乌托邦,而是照见自我成长的明镜。

网址:从《射雕》探寻肖战粉丝现象的深层逻辑 http://c.mxgxt.com/news/view/1234614

相关内容

陈奕天评肖战“射雕”,粉丝力挺全能肖战!肖战现象与粉丝经济,解读流量明星背后的经济逻辑

吴京探班肖战《射雕》剧组,大方请客彰显深厚人脉,网友直呼太期待!

震撼揭秘!《射雕英雄传》票房遭遇粉丝战争,肖战引发巨大争议

肖战代言:从高奢到亲民,你看懂了底层的价值逻辑没有?

肖战版《射雕英雄传》票房为何扑街?从明星光环到市场冷淡的深度解析

肖战与粉丝互动视频现象分析及影响探讨

《射雕》预售近2.4亿,是肖战粉丝的力量,还是金庸武侠迷的贡献

《射雕英雄传》票房口碑双扑,粉丝电影春节档失效

刘畊宏爆红!现象背后的营销底层逻辑是什么?