心传论文领读会 /平台社会&具身传播

还记得那个对学生极度负责,深受学生喜爱的985大佬镜子老师吗?

镜子老师:对学生负责 | 明星讲师专访

就在之前,镜子老师带领大家学习了平台社会及具身性的研究话题,每一期带读都涉及概念详析、文献精读内容整理及解析、延伸阅读等几个部分。

据跟过带读的小伙伴们反馈:每一期都干货满满!真实收获颇多!

科科直接将镜子老师带读的内容给大家整理好了,无论你是本科生、硕士研究生,还是考博生、博士生,这期干货都值得一看一学!

平台社会是目前学界很火爆的一个研究方向,跨学科性非常强。平台社会不仅是传播学的热门领域,社会学、人类学、哲学、计算科学、与技术研究等学科也对该话题有相关探讨。

作为新的互联网技术形态,平台经济的发展正在重塑社会关系和社会结构,构建一个平台主导的社会。

平台社会(Platform Society)这一概念是荷兰学者van Dijk等人在《平台社会:连接世界中的公共价值》一书中提出来的。其核心观点是,在这个世界中,一些平台已经渗透到社会的核心并扰乱了市场和劳动关系,绕过传统管理制度,改变社会和公民行为,影响民主议程。因此,在平台社会中,国家、市场和公民社会三大主体处在紧张的关系中。

在书中,Van Dijck 等将平台定义为:一种可编程的数字化建构,用来实现使用者、公司实体和社会公众科学的互动。其概括了平台运行的三个机制——“数据化”(datafication)、“商品化”(commodification)和“选择性”(selection)。Van Dijck认为目前世界由两大平台系统主导,分别是美国的GAFAM和中国的BAT。

1.Gillespie,T.(2010).The politics of ‘platforms’. New media & society, 12(3), 347-364.

2.孙萍, 邱林川, & 于海青.(2021).平台作为方法:劳动,技术与传播.新闻与传播研究.

3.易前良.(2021).平台研究: 数字媒介研究新领域——基于传播学与STS对话的学术考察.新闻与传播研究.

文献一:Gillespie, T. (2010). The politics

of ‘platforms’. New media & society,

12(3), 347-364.

作者简介:

塔尔顿·吉莱斯皮(Tarleton Gillespie)是微软新英格兰研究院的首席研究员和康奈尔大学传播系教授。他的主要研究领域是数字版权管理,社交媒体言论等,著有书籍《连线:版权与数字文化形态》。

概述:

这篇论文提出“平台”是像YouTube这样的供应商从现有的文化词汇中提取出来,并经过精心处理,以便在特定的话语中对特定的受众(广告商、受众、政策制定者、内容生产者)产生特定的共鸣的一个概念。

作者首先从“platform”的词源回顾了这个词语所包含的四种语义:“计算的(Computational)、“物理架构的”(Architectural)、“比喻的”(Figurative)、“政治的”(Political)。这四种语义结合起来传递的不仅是一种功能性的内涵,更是一种平等的观念,这种平等的观念有助于供应商与相关利益方进行合作。

但是作者对这个概念的使用提出了批判,一方面这个概念忽略了“商业的维度”,其次供应商用“平台”这个来宣称言论自由是一种淡化自己责任的表现。平台在隐形之中塑造了公共话语的轮廓,它们就像传统媒体一样(尽管它们自己不愿意承认),对哪些内容可以出现、内容如何组织、如何商业化进行“把关”。

定义的四个面向:

1.Computational计算的:由一系列硬件和软件组成的、为特定应用程序设计和使用提供进一步支撑;

2.Architectural物理架构的:指可承载人或物的、凸起的物理平面;

3.Figurative比喻的:发展出一种比喻意,指行动、事件、计算、条件等的基础、基础或基础。指平台可以为他者未来的发展提供机会;

4.Political政治的:指向所有人开放、中立的交互机制或政治组织。

平台话语被互联网企业利用:以YouTube为例

Youtube将平台作为一种吸引用户的方式,YouTube宣称要赋予每个人说话的权力,平等地对话与分享。YouTube借用“平台”这个概念所包含的四种意义,将自己打造成一个开放、平等、符合互联网民主潜力言论的网络阵地。

结论:

“平台”这样的术语是由具有特定目的的利益相关者从现有的文化词汇中提取出来的,经过精心的修饰,从而在特定的话语中对特定的受众产生特定的共鸣。这些努力不仅是为了推销、说服、说服、保护、胜利或谴责,而且是为了宣称这些技术是什么、不是什么,以及对它们应该有什么期待、不应该有什么期待。

换句话说,它们代表了一种尝试,即建立一种标准,通过这种标准来判断这些技术,并直接构建在我们了解它们的术语中。

文献二:《平台作为方法:劳动、技术

与传播》孙萍 邱林川 于海青

作者简介:

孙萍:中国社科院新闻与传播研究所助理研究员。博士毕业于香港中文大学新闻与传播学院。2017年3月加入社会科学院新闻所。主要研究方向是平台经济和数字劳动、信息与传播技术(ICTs)、技术与性别、新媒体与社会。

邱林川:新加坡国立大学教授,南加州大学传播学博士,主要研究信息传播技术、阶级、全球化及社会变迁。著有《信息时代的世界工厂》《新媒体事件研究》等著作。

于海青:皇家墨尔本理工大学(RMIT University)教授,主要研究方向Chinese and Asian digital media, digital communication, and digital culture。

概述:

这是一篇综述式的文章,作者从对平台的内涵及相关概念进行梳理出发,对当下平台研究现状进行了综述,总结了平台作为传播的三条路径,分别是:作为媒介的平台、作为技术平台与作为资本的平台。

在此基础上,进一步探讨平台经济与社会生产、社会关系、传播模式之间的互动关系,并审视与反思平台化为传播学带来的新议题以及中国乃至全球范围内平台社会的相关研究。

论文结构:

平台的概念阐释

1.平台的最初意涵指向基础设施,并突出了它的功能性指向。例如“平台”一词被日本的汽车制造业广泛使用。

2.一种商业模式,与内容付费紧密相关,例如日本的移动手机平台。

3.沿袭上述平台话语发展的历史脉络,可以看出,对平台的理解有:数字化、中介化和可供性。

4.平台作为基础设施的话语论述具有历史轮回性,经历了从硬件到软件到再硬件化(基础设施化)的过程。

从传播学的角度理解平台

1.平台作为一种传播媒介:从“内容”到“连接”

如果把平台作为一种媒介,我们可以从以下三个方面来理解:首先平台是内容生产机构;其次,平台是中介化的媒介;再者,平台是媒介化的运营机构。新闻传播学领域所讲的平台多指社交媒体平台。

但我们可以将平台的范围扩大,平台的功能和作用可以从“内容生产”的媒介变为“中介连接”的媒介。在这种视角下,存在两种研究思路:一是把平台对象化,看到平台作为一种技术物所特有的媒介属性;其次是关注平台作为媒介的物质化和互动性。

2.平台作为一种技术结构:算法与数字劳动

算法与数字劳动是影响平台运作很重要的两个技术要素。

算法也被称为算法想象

(algorithmic imaginary),其研究路径分为两种,“由内而外”,即关注算法的组织化生产;“由外而内”,即从算法的外在表现和展示出发,由“果”至“因”阐释算法逻辑在社会文化层面的意义生产。

平台化的数字劳动主要包括三个路径:平台用工模式、劳动过程和数字化监控。

3.平台作为一种商业资本:数据、商品与垄断

作为资本的平台更加偏重从文化生产、政治经济学等层面考察平台的运营模式、商业逻辑以及未来发展态势。

理解平台经济:路径与关系

平台经济的发展在本质上是对全球范围内生产关系、社会关系和传播关系的重构。具体体现在三方面:

平台经济重组了社会生产关系:平台通过聚合信息、人力、需求等社会资源,对接各方需求、实现再分配和持续服务。其中介作用使得全球层面的生产关系得到大规模开发、重组与利用。

平台社会重构了社会关系:平台服务与商业模式的不断扩张引发了劳动就业需求,生产消费之间的关系改变,平台作为“中间人”改变了生产与消费逻辑。

平台经济创造新的传播关系与模式:中介化效应凸显;信息传递的再数据化与商业化。

超越平台:全球化、全景化与“另类发展”

平台化正在成为一种新的全球治理模式,体现出一种“平台侵入国家管理”的趋势。

平台话语成为地缘政治和文化冲突的重要角逐地,主要表现为中美的平台话语之争。

平台资本主义不该成为唯一的研究路径,还应该从平台合作主义

(platform cooperativism)、世界地方主义

(cosmolocalism)等入手。

文献三:《平台研究:数字媒介研究

新领域——基于传播学与STS对话的

学术考察》易前良

作者简介:

易前良,上海大学新闻传播学院教授、博士生导师,南京大学文学博士。主要研究领域为传播与社会发展、传媒经济与公共政策。

概述:

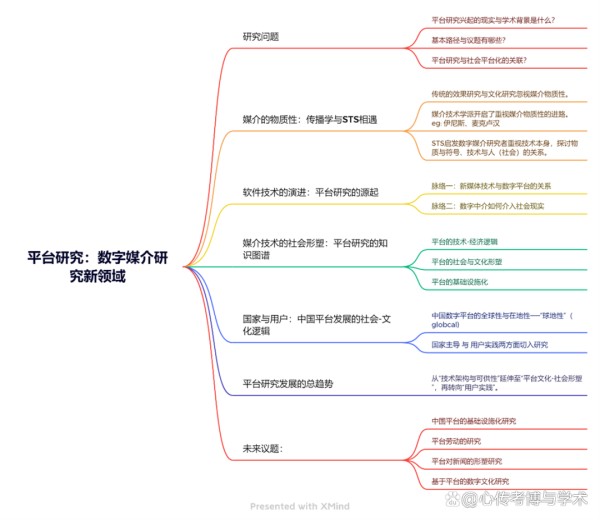

这篇论文通过滚雪球的方式对相关文献进行梳理,发现“科学和技术研究”(STS)与平台研究关联密切,STS启发传播学者观照数字媒介技术本身及其社会性,并提供系列概念、理论和方法。本文以传播学与STS的跨学科对话为切入点,系统辨析平台研究的学术背景、现实源起,知识图景及其中国化进路。

论文结构图

平台研究的未来议题:

1.中国平台的基础设施化研究,探索阿里、腾讯、百度、字节和美团等企业扩张的政治经济与文化逻辑,以及不同类型用户的媒介实践在此过程中扮演的角色。

2.平台劳动的研究:考察外卖员、网约司机、家政女工、网红和主播等职业化群体与技术系统的关联,解构平台生态的微观政治。

3.平台对新闻的形塑研究,探讨在传统媒体和记者入驻平台下,新闻生产、流通和消费发生何种变化,如何重构新闻业。

4.基于平台的数字文化研究,短视频、直播和网游等用户生成内容、以及多元的用户实践,创生了多元的数字文化。

1.Renzi, A. (2011). What is the politics of platform politics?. Television & New Media, 12(5), 483-485

2.何塞. 平台化逻辑与平台社会——对话前荷兰皇家艺术和科学院主席何塞· 范· 迪克. 国际新闻界, 43(9), 49-59.

3.Gorwa, R. (2019). What is platform governance?. Information, communication & society, 22(6), 854-871.

4.丁未. (2021). 遭遇 “平台”: 另类数字劳动与新权力装置. 新闻与传播研究.

5.De Kloet, J., Poell, T., Guohua, Z., & Yiu Fai, C. H. O. W. (2019). The platformization of Chinese society: Infrastructure, governance, and practice. Chinese Journal of Communication, 12(3), 249-256.

具身性是指知觉、理智等精神现象与身体的密切关联,它们是基于身体、涉及身体的,人的认知以具体的身体结构和身体活动为基础。

这一理念出现于二十世纪九十年代,缘发于哲学领域尤其是现象学对传统身心、主客二元的批判以及对其关系形而上的思考。

“具身性”概念与“离身性”相对,后者长期主导哲学及社会科学领域,例如17世纪笛卡尔就提出“我思故我在”,崇尚理性,认为思维独立于身体。传播学对身体的关注很大程度来自移动网络、虚拟现实、人工智能技术崛起的巨大刺激,这三大技术从不同方向突出了身体元素在人类社会各个领域的重要性(孙玮,2018)。

这是目前传播学界很前沿的一个研究方向,其哲学思辨性特别强,进入这个领域需要具有一定的哲学基础。目前国内对这个领域的研究较有代表性的是中国人民大学的刘海龙老师和复旦大学的孙玮老师。

1.刘海龙. (2018). 传播中的身体问题与传播研究的未来.国际新闻界,40(2), 37-46.

2.刘海龙, & 束开荣. (2019). 具身性与传播研究的身体观念--知觉现象学与认知科学的视角. 兰州大学学报: 社会科学版, 47(2), 80-89.

3.孙玮. (2018). 交流者的身体: 传播与在场--意识主体, 身体-主体, 智能主体的演变.国际新闻界,40(12), 83-103.

文献一:《传播中的身体问题与传播研究

的未来》刘海龙

作者简介:

教育部青年长江学者,中国人民大学新闻学院传播系主任,《国际新闻界》杂志主编,中国人民大学新闻与社会发展研究中心新闻与传播研究所主任。研究方向为传播思想史、政治传播、传媒文化。主要著作:《宣传:观念、话语及其正当化》《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》《大众传播理论:范式与流派》等。

论文概述:

在传统的传播学研究中,身体问题一直不受重视。这篇论文梳理了传播学研究中身体问题的思想史,对麦克卢汉、媒介考古学、控制论、后人类主义等理论资源中与传播研究相关的身体理论进行了初步探讨,试图勾勒传播研究中身体研究的主要议题。

作者认为主路传播学主要立足于大众传播媒介的传播实践上,将身体视为必须克服的障碍。而我们之所以意识到身体问题的重要性是因为我们正体验着身体在传播中重要性下降带来的空虚感。

研究问题:

怎样把身体重新放回到传播中,扩大和丰富传播研究的视野?

为什么传播学身体问题被研究的很少:

1.传播是精神交往活动,基本和身体无关。

2.一个假定:传播的前提是身体在场。

在传播学中反思身体问题的角度:

1.站在过去看当下或者未来——媒介考古学

2.站在未来反思今天

与前人的对话——身体与传播的思想史

1.彼得斯《对空言说》:对于传播而言,肉身在场至关重要。/传播的幽灵:当我们与机器、动物、外星人出现交流困难时身体的焦虑又会出现。

2.麦克卢汉:传播研究里面最早谈论身体问题的是麦克卢汉。“媒介是人体的延伸,延伸意味着截除。”麦克卢汉以身体的尺度去想象、隐喻媒体,他理论的核心是身体的感觉。

3.媒介考古学:涉及身体跟机器的关系,我们在使用机器额时候成为机器系统的一部分。例如基特勒的信息唯物主,基特勒举过一个例子,一位朋友给尼采写了一封信,说他发现尼采晚年作品长篇大论的深度思辨减少,而短小精悍的警句箴言在不断增多。尼采认可这种看法,并且写道:“我们的写作工具也参与了我们思想”(Our writing tools are also working on our thoughts.)。打字机写文章跟用笔书写存在差异。尼采晚年的文本中经常出现击打、敲打的意向,有人认为跟他使用打字机有关系,打字机砸下去很猛,机器还经常坏,令尼采心情烦躁。

4.控制论:作为信息系统的身体。

5.后人类主义:哈娜维《赛博格宣言》认为动物和人类、有机体和机器、身体和非身体的界限于新媒体条件下正在消失。

身体研究的未来方向:

1.如何跟机器交流,如何和分布式的认知打交道?

2.自然与文化的界线消失了之后,我们怎么理解它们之间的关系?

3.信息/传播、物质/身体之间的关系发生松动之后,人还需不需要身体?具身化是不是我们传播或者人类存在的必要条件?换句话说,你可以跟仿生人结婚生子吗?你可以爱上一个机器,爱上一个程序吗?

文献二:《具身性与传播研究的身体

观念——知觉现象学与认知科学的视角》

刘海龙 束开荣

作者简介:

刘海龙:教育部青年长江学者,中国人民大学新闻学院传播系主任,《国际新闻界》杂志主编,中国人民大学新闻与社会发展研究中心新闻与传播研究所主任。研究方向为传播思想史、政治传播、传媒文化。主要著作:《宣传:观念、话语及其正当化》《重访灰色地带:传播研究史的书写与记忆》《大众传播理论:范式与流派》等。

束开荣:中国人民大学新闻学院传播学博士、中国人民大学社会与人口学院社会学博士后。

论文概述:

离身观念曾主导着不同领域学者对传播与身体关系的研究。本文将离身性观念的困境作为逻辑起点,以知觉现象学与具身认知为研究路径来考察具身性作为一个概念视角对我们理解新传媒技术语境下传播与身体关系的价值。

传播学的离身性传统

离身观念一度是人们思考传播与身体问题的主流视角,在新传媒技术语境下思考传播与身体问题直接相关的理论遗产,至少包括六个方面:

1.控制论及其第三次发展浪潮:人机边界的结构与范围不断被界定。

2.后人类主义:(凯瑟•琳海勒)人类的身体在后人类主义看来是我们要学会操控的假肢(artificial limb),利用另外的假肢来扩展或者代替身体。(唐娜•哈维啦)将赛博格(cyborg)定义为机器与生物的混合,它的出现意味着人机关系成为一场边界战争,虚构和社会现实之间的边界是一种视觉上的假象。

3.基特勒:媒介考古学为我们追溯媒介技术与身体想象与形塑的问题提供了重要的媒介技术史视野。

4.麦克卢汉的“媒介延伸论”相当前瞻地关注了传播与身体问题,并且她他的立场与基特勒的观点形成了较为鲜明的反差。

5.彼得斯《对空言说》:提出“人类交流中人体在多大程度上可以保持缺席”这个问题后总结了人类传播观念中的身体问题史。

6.唐伊德的技术现象学中,技术总是“生活世界的方式”,在此过程中,技术表现为一种文化嵌入性(embodimentness),即“具身关系”(embodiment relations)是我们跟环境之间的关系,在这种关系中包含了物质化的技术或人工物,我们将它们融入到我们的身体经验中。

离身观念之于传播与身体研究的学理困境

离身性的核心观点可以粗略划分为四个脉络:

1.基于技术演进的逻辑,主张离心心智或者媒介技术为表征的场景来理解和建构传播中的身体观念。

2.坚守相对与信息、意识而言的物质基础的不可替代性,强调身体作为一个概念实体(entity)的主体性及其边界。

3.以麦克卢汉为代表的媒介延伸论,以人类身体为出发点去描述和分析媒介本身的社会影响,在学术立场上,麦克卢汉与第二个脉络更加接近,但在研究路径上更靠近第一个脉络风格。

4.以唐伊德的观点为代表的技术哲学传统,通过强调技术在现象层面的物质性与嵌入性,来确认身体而非意识在生活世界中的重要性和实践性。

梅洛庞蒂的具身观:

梅洛庞蒂以具身的主体性作为核心概念所发展的知觉现象学是对笛卡尔身心二元论的直接回应与反驳,它要解决的问题是意识-身体-世界三者的关系问题,他以强调身体地位的方式,反思和重建身心关系。

具身性与传播学传统的相遇

1.反思实证主义的传播研究,尤其是效果研究的传统,要义之一就在于直面并质疑其所遵循的经验逻辑:刺激-反应的解释模式。行为主义取向的传播效果,将意识、思维、表象等心理因素对态度、动机的影响看作黑箱,难以被经验和观察。因此,传播效果的研究多是在回避身心关系的基础上进行的。

2.凯瑞的传播仪式观给传播学开辟了一条文化符号学的路径,符号与现实的关系揭示了传播仪式观背后的意义生产及其维系机制,但是二者被囿于离身心智统摄下的表征与被表征模式。

3.具身性的传播实践——虚拟现实在技术实践层面让我们暂时遗忘身体,但是当我们一旦从身体的知觉能力出发去探索眼前这个虚拟的世界时,由现实世界向我们展示的身体意识又会回归,限制我们对虚拟性的想象与体验。

文献三:《交流者的身体:传播与

在场——意识主体、身体-主体、

智能主体的演变》孙玮

作者简介:

孙玮,复旦大学新闻学院教授,博士生导师,复旦大学信息与传播研究中心副主任,新闻学院副院长。主要研究方向为新闻传播学理论、媒介文化研究、城市传播等。

论文概述:

本文从存在现象学、技术现象学、后人类理论出发,结合移动网络、虚拟现实、人工智能等新媒体实践,回顾并探讨身体议题在传播学研究中的基本情况,并考察作为交流者的身体是如何作为主体进行传播实践的。

本文的切入角度是主体存在,从两条线索展开,分别是:传播学关键概念“传播”“媒介”涵义的转变;“在场”“缺席”意义的演化。

论文结构:

关于具身性,还非常推荐大家去读克里斯希林的一本书《身体与社会理论》,这本书较全面的分析了具身性在社会科学领域的“前世今生”,刘与孙两位老师在论文中也多次引用到这本书的内容。

1.刘海龙, 谢卓潇, & 束开荣.(2021). 网络化身体: 病毒与补丁. 新闻大学, 5, 40-55.

2.孙萍. (2020). 媒介作为一种研究方法: 传播, 物质性与数字劳动. 国际新闻界, 42(11), 39-53.

郑震.(2009).身体: 当代西方社会理论的新视角.社会学研究,6,187-205.

3.Yin, Y., & Xie, Z. (2018). The bounded embodiment of fandom in China: Recovering shifting media experiences and fan participation through an oral history of Animation-Comics-Games lovers. International Journal of Communication, 12, 18.

看完本期带读内容整理,你一定已经对平台社会和具身性有了深入了解,甚至还因此有了研究创新点!

建议宝子们收藏反复阅读学习,将这两个主题的内容深度吸收,跟着心传考博与学术不断进步!

哇!今天又是收获满满的一天!

想要了解更多关于新传考博的干货文章,可以关注我。

网址:心传论文领读会 /平台社会&具身传播 http://c.mxgxt.com/news/view/1280476

相关内容

时尚传播中的文化符号解读论文.docx社交媒体平台下公益传播的困境与突围

娱乐类网络社区中用户评论的传播学解读

社交媒体平台的口碑传播策略

具象传播在网络跨文化传播中的方法论意义

杨幂论文风波:社交媒体传播学分析

电影平台社交互动与口碑传播研究

传播学网红论文

“世界社会主义名人传记”:阅读人物传记,体会多样人生

“中国梦”社会化媒体传播研究报告(八)