“顶流出圈”易,偶像“转型”难

2014年可以说是“流量元年”,在这一年里“初代流量”李易峰、吴亦凡、鹿晗、杨洋等人开始崭露头角,并在几年间迎来了集体爆发,登上了娱乐圈食物链的最顶端,挤占了绝大部分资源。这种情势一直延续到2018年,“流量明星”终于从盛极一时逐渐走向了坍塌,舆论环境已经从“流量为王”转为“谈流量色变”。“才不配位”所累积的大众恶感终于开始反噬,他们的路人好感度不断下滑。大环境的变化让“转型”成为了这些人的关键词,今年,“流量明星”开始尝试用新作品、新形象来证明实力,捍卫自己的地位,以防被“后浪”们拍死在沙滩上,走上过气的道路。

目前来看,吴亦凡凭借《大碗宽面》自黑出圈、王源参加《我是唱作人》原创作品接连引发讨论,黄子韬出演的《夜空中最闪亮的星》也受到了观众的好评。可以说,这些所谓的“流量”们终于在“转型”的道路上取得了一点阶段性的胜利,凭借作品刷新了粉圈之外的大众口碑,那么他们在应对“流量危机”的方式上都有着哪些共性?前辈偶像们的转型之路又有哪些“经验”值得“流量”们去借鉴?

“流量”放低姿态

完成从“圈层好感”到“路人好感”的进化

近年来,娱乐圈从未缺少过“初代流量”的身影,各种渠道的疯狂刷屏让他们有着极高的“国民度”。但“国民度”却不等于“国民好感度”,流量偶像们的风评一直处于“粉圈”内外冰火两重天的状态:在粉丝们的自带滤镜里,自家idol德艺双馨,完美无可挑剔;路人却充斥反感情绪,以至于看到“流量”两个字就要“用脚投票”,先扣80分再说。

“初代流量”真的已经来到“最危险的时刻”了吗?是的。首先,从2014到2018这四年的时间里,会因为“颜值”、“人设”等等原因喜爱他们的受众早就已经被“圈粉”了,这也就意味着他们的“死忠粉”已经到了几乎饱和的阶段,在加上新生代偶像的不断涌现现,“死忠粉”将呈现出一种只流出不流入的状态。所以在目前这个阶段,“顶级流量”转型的第一步就是要突破圈层桎梏,将口碑扩及到大众层面,才保持住人气和商业价值。

在“好感出圈”这件事上,最近吴亦凡、王源和黄子韬都不约而同的收获了大众认可,让我们复盘一下他们究竟做对了哪些事。

曾经,吴亦凡身上的“流量标签”让他的hip-hop水准频频被外界质疑,与“虎扑”对杠也让他迎来了狂风暴雨般的愤怒diss。《中国新说唱》里的“skr skr”和综艺里“关于面和碗的freestyle”沦为黑粉们最常讨论的梗。但这次吴亦凡却消化了外界的戏谑,一首《大碗宽面》玩起了自己的网络黑梗,“何必针锋相对,你看这碗又大又圆,相聚就要举起杯,你看这面又长又宽”,用不惜自黑、自嘲的方式展现自己的豁达态度,使得不少网友扭转了印象,这首歌也成为了一个“出圈”的“文化事件”。

王源选择了勇敢的踏上《我是唱作人》的舞台。在节目里,他坦诚自己还是一个在成长中的艺人,希望大家能不带偏见的去听一听自己的作品。虽然在音乐创作上王源还未臻成熟,但能看出他的每一首作品都是由内心而发,既有18岁少年的天真稚拙,又有成年人的担当与思考,以真挚打动了不少本来对其“无感”的观众。

黄子韬则在《夜空中最闪亮的星》里本色出演了一个偶像明星,脾气中二、极度自恋,频频耍帅却总是偶像包袱碎一地,天生自带笑点。这个角色非常讨巧的把黄子韬本人性格中有趣的特质表现了出来,让不少网友纷纷直呼“竟然因为这部剧对滔滔‘真香’了”。

对于明星来说,想要长久“圈粉”只有两条路可走,要么凭作品,要么凭人设。从作品的角度来看,吴亦凡、王源、黄子韬拿出来的东西虽然超过了及格线,但还远没有优秀到经得起时间考验的程度,但最重要的是,他们都不约而同的刷新或强化了自己的人设。对“流量”而言,之前经纪公司和粉丝为他们营造的人设都是毫无缝隙,完美但也无趣。比如吴亦凡的冷酷、高端、国际化,王源的积极向上、阳光可爱,没有鲜明的辨识度,很难不给大众留下“空有躯壳,没有灵魂”的刻板印象。况且“自古人设易立不易守”,端得太高稍有落差就容易全面崩盘。

这一次他们巧合的共同选择了放低姿态,以更个性、更自我、更真实的态度去给大众展示自己不为人所熟悉的另一面。所以我们看到了王源在台上因为“世界上没有真正的感同身受”唱到痛哭哽咽,吴亦凡和黄子韬毫无心理包袱的用自己被群嘲的老梗玩“自黑”。在新媒体时代,这绝对是一种更符合年轻人心理的价值观输出,“流量”与更多人发生了情感共鸣,从而消解了自己与大众圈层的距离感。

前辈偶像们是如何转型成功的?

“流量”的概念起源于互联网思维进入娱乐行业,但其背后的本质与当年大家常说的“偶像派”,甚至更早远一点的“奶油小生”没有区别,都是凭借英俊的外形虏获超高的关注度,风靡粉丝群体。并且每一代偶像都曾经和现在的“流量明星”一样,面临着大众对他们能力匹配不上人气与地位的质疑。

哪怕如今已经被“封神”的刘德华,在早年也会被指责只能耍帅,是不会演戏的花瓶,黎明也被批评不但演技差、唱功也不行。再到内地娱乐圈“中生代”黄晓明、陈坤、陆毅,这些高颜值的男星在出道伊始无一不经受过大众的审视和“有颜值的人没有实力”的偏见。

在国内的市场大环境下,“偶像”长期以来都是一门吃“青春饭”的生意,如果不能及时转型,凭作品撕下固化标签,那就意味着职业生涯的道路可能会越走越窄。“色衰而爱驰”,一旦有更鲜嫩的新人出现,他们的立足之地就会岌岌可危。

因此,只要到了一定的时间点,每个时代的“偶像派”都不得不迫切的考虑这个问题。纵观那些已经成功的“前辈男演员”,他们究竟是如何“突出重围”的呢?

一、放过“偶像剧”,尝试演绎更有深度的作品

胡歌早年间因其俊朗阳光的外型,一直停留在古装偶像剧里打转,《仙剑奇侠传》、《神话》、《轩辕剑》等作品同质化严重,被观众认为演技鲜有突破,只能依靠老戏路生存。直到《琅琊榜》的出现,剧中家国大义与个人牺牲相互交织,波澜迭起,梅长苏这个身负血海深仇却又涅槃重生的角色,帮助胡歌完成了偶像小生到演技派的转变。

同样以偶像剧出道的霍建华在2014年出演了年代战争剧《战长沙》中的军官顾清明,沉静走心的表演方式得到了观众和业内的赞许,成为了他的“转型代表作”。反观之前因“何以琛”等男神大火的钟汉良,近年来还在不断的重复偶像剧戏路,这对于已过不惑之年的他来说已经不太合适了,观众在审美疲劳的同时也容易产生违和感。

二、文艺片和话剧是“偶像”最好的“进修班”

2013年,演艺之路走到了瓶颈期的胡歌将事业重心投入到了话剧舞台,在白先勇小说改编的话剧《永远的尹雪艳》中,他梳油头、穿西装出演上海“老克腊”。在赖声川的《如梦之梦》中,他又饰演了纠结于痛苦过往和离奇梦境的“五号病人”,贯穿全剧,难度极大。话剧的形式和节奏可以给青年演员一个不断打磨自己、沉淀自己的机会,这两部剧也让胡歌的演技有了极大的提升。

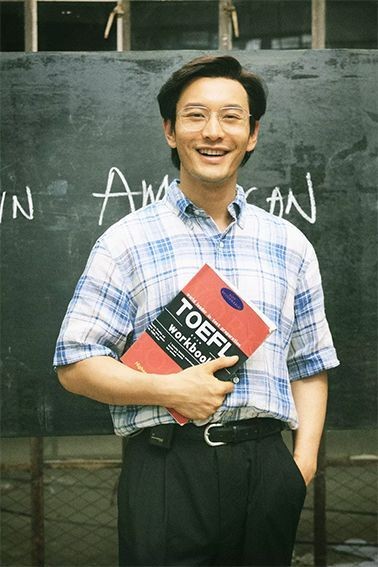

另外,偶像派艺人参演知名导演的文艺片对他们的表演技巧也会有相当大的帮助。井柏然在《风中有朵雨做的云》和王源在《天长地久》中的表现都可圈可点,在文艺片中,他们放弃了对自己颜值的在意,没有了光鲜亮丽的修饰,井柏然灰头土脸、王源青春痘鲜明,这种形象上的改变让更多的人注意到了表演的本身。再加上导演的调教与实力派演员的引导,在参与文艺片的过程中他们能汲取不少养分。

三、选择更合适自己的角色

在上一代偶像中,黄晓明的转型之路可谓是最崎岖的,口碑时好时坏,油腻无演技的批评伴随了他多年。其实,大部分演员都做不到能游刃有余的演出任何类型的角色,对于黄晓明来说,最重要的就是要认清自己的优势,审慎的选择合适自己的角色。例如《中国合伙人》中的成冬青、《琅琊榜2》中的萧平章,这种忠厚诚恳,执着善良的人物能把个人气质最大化的发挥出来,成为了他转型的关键节点。

如今,随着新媒体时代的不断发展,大众娱乐的渠道也在不断拓宽。在电影、电视剧、电视综艺和唱片4个传统渠道之外又多了网剧、网综、短视频、直播等新渠道供受众们选择。娱乐选择变多就意味着偶像迭代的速率将会越来越快,所以,当下“流量”们的“转型危机”可要比前辈们严重的多,并且这些人的基础与起跑线跟大多数是科班出身、演技并非一片空白前辈们相比,还差了相当大一截。

或许有一天“流量”们将拥有自己的代表作,经得起时间和市场的考验,不再需要依靠粉丝来拉动票房和收视,但这对他们来说注定是一条崎岖坎坷的漫漫长路。

结语:偶像明星面临的困境是一旦被贴上既定印象的标签就很难撕掉,回溯过往,我们可以看到这些“前辈们”的转型之路都殊为不易,绝不是依靠单个作品就能轻易实现的。吴亦凡、王源和黄子韬虽然已经走出了第一步,取得了阶段性的胜利,但无论是在影视领域还是音乐领域,他们还需要持续不断的拿出真正高品质,耐打的内容,“洗白”之路仍旧任重而道远。

对于“初代流量”而言,前辈偶像们的来时之路值得他们去借鉴、探索,吸取经验和教训。而对“新生代流量”来说,“初代流量”们也给出了一种可操作、可复制的“出圈”示范,一旦选对了合适的前行方向,明天的“蔡徐坤”未必就不能是今天的“吴亦凡”。

网址:“顶流出圈”易,偶像“转型”难 http://c.mxgxt.com/news/view/1296824

相关内容

顶流明星的两条路:继续偶像剧还是转型从李易峰到鹿晗,顶流的转型之路,到底有多难?

2022年娱乐圈流量格局变化:再不转型就晚了,顶流疲软出圈艰难

偶像转型之路,走的不太容易

中生盘点:偶像转型之痛

易烊千玺:流量偶像逆袭实力演员,精彩转型之路

张艺兴王一博李易峰易烊千玺等流量偶像成功转型,向优秀演员迈进

转型成功的流量:从偶像变成演技派,他为小生指明道路

鹿晗、张艺兴、李易峰,初代“顶流”的转型,依旧打不醒小鲜肉

媒体:别让偶像变成“短保商品” 流量明星的转型困境