培养“正能量粉丝”:粉丝文化的平台治理研究

社交媒体平台越来越成为粉丝文化生产、传播与治理的重要场域,其中粉丝文化治理是理解此场域的关捩点。研究通过参与式观察和深度访谈发现,微博平台将法律、社区规范、算法技术等统筹起来进行粉丝文化治理,国家、社会与用户三者之间共同构成了平台治理的主体框架和逻辑秩序,并生成“正能量粉丝”与新粉丝文化逻辑。研究揭示了我国社交媒体平台参与社会治理的独特逻辑及其互动结构,为理解我国平台社会中独特的治理模式与粉丝文化趋势提供了新视角。

一、引言

党的二十大报告指出,十八大以来,我国“文化事业日益繁荣,网络生态持续向好,意识形态领域形势发生全局性、根本性转变”。这一局面的形成,与持续不断的平台治理,特别是粉丝乱象整治是分不开的。

近年来,平台研究兴起,其中治理问题占有重要地位,有效的平台治理是为了避免损害国家、公共或者用户利益(Wachhaus, 2017)。当粉丝文化成为一种社会症候,平台对于粉丝文化的治理受到关注。

在平台社会中,粉丝文化与平台纠缠,成为一种算法文化(Yin, 2020)。相对应的,以数据为驱动的算法治理成为粉丝治理的重要手段,例如删除内容、封锁账号、撤除功能等(谢俊贵,2022)。平台试图通过数据规训来纠正粉丝的越轨行为,使其成为符合社区规范与社会期待的用户。在以平台为核心的治理模式中,通过平台实现多社会主体的共同合作,不仅实现对于粉丝行为的改造,而且也能够加强对于粉丝主体的价值管理(顾洁,吴雪,2021)。平台中的粉丝治理在某种程度上促进了网络乱象治理,维护了主流价值。

正如范·迪克(van Dijck)等人(2018)在《平台社会》中强调的,平台对于公共价值实现具有重要作用。其中,重要的手段便是调动公共部门未能使用的资源,或组织起公共与私人资源以促进社会问题的解决(Ansell & Miura, 2020)。粉丝文化治理中兼具公私力量,目前关于粉丝文化治理的研究,一是需要深入平台治理的手段与逻辑,二是粉丝角色、主流价值和粉丝文化三者之间的博弈关系需厘清。因此,本研究试图回答:平台如何进行粉丝文化治理?具体而言,平台如何获得治理的合法性,形成了何种治理场域,具体的治理路径又是什么?其次,正如已有的诸多文献所指出的,平台逻辑将影响粉丝文化从而形成新的粉丝文化,那么平台治理粉丝文化的阶段性成果如何,即治理逻辑将如何影响粉丝文化的内在机理,形成何种新的粉丝文化?

二、文献综述

(一)平台社会中的粉丝文化

粉丝通常被概念化为一群对于特定媒介内容、人物着迷的人,他们常常通过消费或者文本再生产的方式来表达自身的情感。随着粉丝实践的拓展,粉丝身份成为向他人揭示自身身份的重要方式,粉丝群体也受到大众娱乐产业与媒介研究的关注(Jenkins, 1992;杨玲,2009)。

粉丝研究首先在西方兴起,乔纳森·格雷(Jonathan Gray)等人(2007)总结了西方粉丝文化研究的三次浪潮。其中第一次浪潮出现在上世纪90年代初,扭转了粉丝的被剥削者、不加选择、谄媚等负面形象,批判了病态性解读。在此基础上,第二次浪潮关注了新媒体技术的影响。在技术的加持下,粉丝通过媒介参与更多公众事务,增加了为自己发声的机会,加之首次浪潮对于粉丝积极意义的发掘,大大地扭转了粉丝的公众形象(郑熙青,2020)。随后的第三次浪潮则有了更为丰富的研究视角。关于我国粉丝文化发展与研究历程,胡岑岑(2020)根据社群的组织化程度,将其分为上世纪八九十年代的追星族时期,2005年开始的超女粉丝时期,以及2014年后的饭圈时期。蔡竺言与刘楚君(2022)试图勾勒中国粉丝文化研究核心概念的变迁,认为中国粉丝研究经历了疾病隐喻阶段、文化政治行动与平台经济双框架竞合阶段,以及社会治理框架阶段。粉丝文化在中国经历了合法化又再面临合法性危机的过程。

平台社会的概念超越经济与技术视角来重新解读平台,认为平台与社会结构深度互嵌(van Dijck et al., 2018:2)。粉丝文化发展与在线平台息息相关。平台为粉丝的聚集提供了空间,使得他们能够通过平台来联系彼此、形成社区、开展粉丝活动、共享文化意义,甚至创造新的文化内容(胡岑岑,2018;Lynch, 2022)。平台技术如何为粉丝赋权,或者说粉丝如何利用平台技术来保持自身文化的丰富性成为研究者们重要的关注点(Wirman, 2007)。平台中的粉丝展现了其具有高度能动性、独立性和自由意志的特点。

研究者关注到平台为粉丝参与社会提供了更多可能性。有学者指出粉丝社区能够培养粉丝公民(Hinck, 2019)。2019年“饭圈女孩出征香港废青”事件中,研究者们关注到粉丝展示的行动力,能够迅速集中力量、分配工作、展开行动(崔凯,2020)。粉丝文化得以破圈,得到了代表官方意识形态的主流媒体的接纳与赞扬,成为推行、宣扬主流价值的重要素材(袁文丽,王浩,2020)。

还有研究者试图勾勒平台逻辑对于粉丝文化的形塑。用户交互所产生的数据是平台的重要副产品及主要资源(van Dijck et al., 2018:33)。在这一逻辑下,关系劳动、数字劳工等成为理解粉丝文化的重要角度(Zhang & Negus, 2020)。在中国,数据也成为粉丝文化的重要内容,偶像相关影视作品的评分、播放量,代言产品的销售量等都成为需要粉丝投入创造的重要数据,粉丝文化成为一种算法文化(Yin, 2020)。同时粉丝文化的数据化也让其受到非理性、非主流的指责,一方面粉丝成为没有意识到自身被剥削的“数字女工”,另一方面对于数据的狂热影响了网络空间中的秩序(童祁,2020)。

尽管平台深刻地改变了粉丝文化,但是研究者们也指出粉丝对于平台逻辑并非一无所知。他们有选择地将部分平台与算法的规则纳为新的粉丝世界的规范(Yin & Xie, 2021)。还有研究者积极地认为,精通数字技术的粉丝们能够逃避甚至抵抗监管,也有能力抵制商业平台对其的剥削(Bennett, 2014),还能够利用平台,例如在PC数码游戏工业中,粉丝程序员们将改良商业游戏的经验转化为求职时的重要履历,以获得更好的发展(Postigo, 2007)。

已有的研究证明了平台逻辑对于粉丝实践与粉丝文化形成的深刻影响。但是技术的进步不仅为粉丝文化的发展带来新动力,它也公平地为政治、资本等力量赋权(Liao & Fu, 2022)。在政府与平台共同治理粉丝文化的背景下,粉丝文化将走向何方值得关注。

(二)粉丝文化的平台治理

传统的治理专注于政府如何制定、实施相关规则以及提供公共服务(Fukuyama, 2013)。数字时代的来临,治理成为政府、企业等多主体在内,有组织地管理社会事务的过程(Suzor et al., 2018年)。吉莱斯皮(Gillespie)(2017)指出,平台越来越多地承担起监控内容与用户的责任,呼吁国家从法律上规定平台责任从而规范平台对于内容与用户的治理行为。周学锋、李平(2018)从更为宏观的角度指出,平台治理有赖于纵向的正式平台治理规则体系,即国际条约—国家立法—行业规范—用户协议/平台公约;吕鹏等人(2022)在此基础上补充认为还有各种非正式的治理手段将对此造成冲击。还有学者结合多领域的研究,对平台治理进行了系统性的阐释,认为平台治理意味着平台参与社会治理及平台被治理,并总结出了“自我治理”、“外部治理”和“共同治理”三种治理模式,分别对应着平台、国家及多个平台参与者作为平台治理的主体(Gorwa, 2019)。本研究着重于平台本身参与社会治理,同时考察平台中的其他参与者的力量。

平台成为粉丝文化治理的重要场域,背后是“饭圈乱象”越演越烈,粉丝公众形象急剧恶化,成为了一种社会症候(晏青,侯涵博,2021)。2021年6月,中央网信办启动了“清朗·‘饭圈’乱象整治”专项行动,其目的在于整治互撕谩骂、应援打榜等饭圈乱象,以恢复清朗网络生态。随后,各大平台迅速响应了网信办的倡议,纷纷参与到对于饭圈乱象的整治中。为占据各在线榜单而进行的数据劳动,或是不同粉丝群体之间辱骂、谣言传播、人肉等行为成为重点治理的对象。一种符合主流价值观念的粉丝文化成为共识。

一些研究者认为中国的平台与国家机构关系亲密(Plantin et al., 2019),张长东进一步使用“非对称相互依存”概念,表明国家在平台治理中占支配地位(Zhang, 2019)。但是不可否认的是,粉丝文化总是反主流、反文化规范的(Rajagopalan, 2015),且粉丝群体对于平台来说具有非凡的经济意义。因而平台如何在治理中贯彻国家意志,将粉丝文化转变为一种亲主流的文化,同时获得治理的合理性,即在一定程度上获取粉丝群体对于治理的认可,成为成功治理的关键点。

索尼娅·利文斯通(Sonia Livingstone)(2019)认为,平台能够通过向粉丝社区内部推行一套粉丝话语、价值观等来干预、塑造粉丝活动。顾洁和吴雪(2021)从平台语境下的社会责任治理研究出发,指出平台承担责任过程中应当邀请多主体参与,这有利于在多种声音下形成合意。其中,审查是重要手段,算法治理是重要路径。针对“数据粉丝文化”、“算法文化”等特征,数据造假或者扰乱平台数据的做法也是不被允许的,粉丝被要求以一种“干净”的方式爱偶像(Liao & Fu, 2022)。

除了算法技术,更为重要的是粉丝能够自主地对于自身行为或者所参与的平台进行审查。用户参与审查被看作是一种成功的合作关系,其核心是平台鼓励用户发挥自身价值(Postigo, 2003),而粉丝参与审查更多的是规避合法性风险。对于粉丝来说,在“粉丝行为,偶像买单”的逻辑下,平台中粉丝的不当行为可能破坏偶像名声,因而会自发审查自身或者群体内部粉丝发言(Yin, 2021)。总的来说,关于平台治理如何影响粉丝文化走向的问题所受到的关注仍较少。尽管已有的研究已经提出了平台参与粉丝治理的期待以及相关路径,但仍缺乏实证研究。

同时,从福柯的治理视角出发,成功的治理术依赖于受治者的反馈与遵从(Suzor & Woodford, 2013)。平台治理场域是一个国家、数字平台企业、用户三者共存的场域,政府政策的实施以及平台规则的贯彻需要用户的合作。但是,正如粉丝数据劳动等方面绕开平台审查的出色表现,伴随着网络成长起来的一代粉丝对于政府及平台治理并非任其摆布。而平台能否参与建构起符合主流价值的粉丝文化也无法确定。将粉丝对于治理的反应纳入治理的考察,才能够更为深刻地反映出平台的治理在哪些方面生效,以及将在哪些具体的方面影响新的粉丝文化的生成。

基于以上讨论,将平台对于粉丝文化的治理看作是一个以平台为主,多主体参与的过程,提出三个研究问题:

RQ1:平台作为粉丝治理的重要场域与重要治理主体身份是如何形成的?

RQ2:在具体的治理过程中,形成了何种治理逻辑?

RQ3:在国家、平台和粉丝三者的话语协商下,形成了怎样的粉丝文化?

三、研究设计

本研究采取参与式观察,辅以半结构式深度访谈的研究方法。

选择以微博为观察的田野。首先,根据以往粉丝文化的田野观察,微博的平台逻辑在一定程度上改变了粉丝文化的内在机理,如微博曾推出的各类排名系统,以及现在仍然存在的热搜榜、超话等功能,使得粉丝在情感、技术与资本的多重裹挟下偏向于数据与算法实践(朱丽丽,2022)。其次,微博作为中国重要的社交媒体平台,有着庞大的用户基础,在此情况下,政府对微博平台的治理与世界范围内对于社交媒体平台的治理是同步的,专注于反垄断、网络空间净化、用户隐私保护等(谢新洲,宋琢,2022)。在“清朗行动”中,微博也积极响应号召,推出下线“明星势力榜”、禁止违规集资行为等多项举措。这一平台具有丰富的观察样本,同时具有代表性。

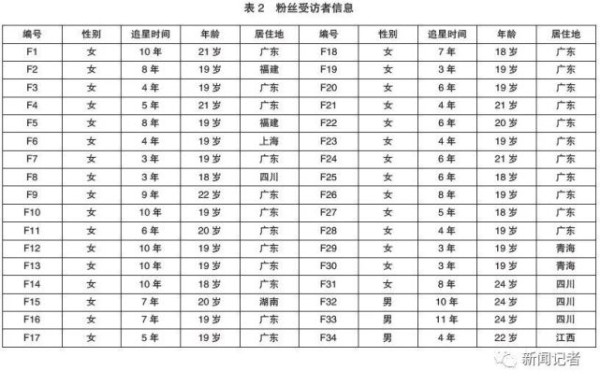

在进行田野观察时,有意识地采用平台漫游的形式来关注微博的界面、架构等以探究微博为粉丝所提供的功能,以了解平台商业战略及技术如何影响粉丝文化(Lin & Kloet, 2019)。同时广泛收集政府文件、企业政策等来观察微博中的管理政策及具体的治理措施。此外还访谈了4位新浪的员工(见表1)作为对文件性资料的补充,所有的受访者匿名化依次编号为S1—S4。

为了理解微博这一平台对粉丝所实施的治理如何在个体身上产生效果,本研究选择了深度使用微博平台的粉丝进行访谈,共访谈了34名粉丝(见表2),所有的受访者匿名化依次编号为F1—F34。在平台社会中,粉丝能够通过从一个超话进入另一个超话的形式作为流动的粉丝存在,且平台的粉丝治理战略总是从粉丝文化整体出发,间或伴随着对于单个粉丝群体或者偶像的具体举措。因而本研究并不限制参与式观察的具体场域,选取访谈对象时主要通过社会关系网络或者在微博平台中公开招募,以求对于平台中多身份的、流动的数字粉丝进行一个横向的画像。

四、“规训现场”:

微博作为粉丝治理的场域

平台的建构根植于政治要求、社会需求及文化规范,并且在技术升级、用户实践、社会文化变化中不断地转变、更新。微博之所以成为社会治理的重要行动主体与场域,是政府、社会等不断地对它提出了新的要求,同时它对于自身所处的环境及所遇到的危机进行了正向的回应。它不仅是政府治理的工具,还有自身的治理逻辑,依靠法律法规、规章制度、社区公约等建立起自身参与治理的合法性。

(一)国家“邀请”平台参与治理

中国政府积极管理在线平台,同时平台也是重要的社会治理参与者,承担用户生产内容的相关治理义务,如若不履行相关义务则面临警告、暂停服务、下架产品等处罚(Liu & Yang, 2022)。这一形式的形成经历了长期的发展,其中伴随着从政府到平台的纵向的正式规则体系的形成。通过对政府文件、企业政策的梳理,发现在这一过程中,平台先是接受治理的对象,后来在社会治理当中的重要性逐渐凸显,借助国家赋权,平台获得参与社会治理的合法性。

在早期,中国并没有专门的互联网监管机构,监管责任被分摊到不同职能部门,如国务院新闻办公室等专项内容主管部门及前置审批部门、国家工商行政管理总局等企业登记主管部门。直到2011年国家互联网信息办公室成立,才有了互联网主管部门。2014年中央网络安全和信息化领导小组成立,中国的互联网监管走向专门化(曾茜,2014)。与此同时,工业和信息化、公安、文化、新闻出版广电等部门仍然承担着与自身相关的网络监管责任,中国互联网协会对于平台治理也起着重要的补充作用。

除了机构专门化,法律法规、规章制度、行业协议等规制性文件也相继出台。2014年以后对于社交媒体平台的治理加强,对实名制、互联网用户账号名称、跟帖评论服务等各方面作出规定。2019年国家互联网信息办公室发布《网络信息内容生态治理规定》,详细规定了网络信息的生产边界,鼓励生产“讲品位讲格调讲责任、讴歌真善美、促进团结稳定等内容”。此外,针对未成年人保护、数据安全、个人信息保护等还出台了《儿童个人信息网络保护规定》、《关键信息基础设施安全保护条例》,以及《互联网用户公众账号信息服务管理规定》等。此外,涉及网络空间监管的部门以合作的形式开展系列旨在规范互联网信息传播秩序的活动,包括“保护知识产权专项行动”、“网络市场监管专项行动”等。联合座谈、约谈、告诫等多种非正式手段也成为治理的有效补充。

在正式规则体系形成的过程中,平台在治理中所处的位置也有所变化。在互联网治理之初政府部门是主要的治理主体。2006年《中华人民共和国未成年人保护法》鼓励“研究开发有利于未成年人健康成长的网络产品,推广用于阻止未成年人沉迷网络的新技术”,平台方的作用得到重视。2013年文化部提出“各级文化行政部门将根据实际情况取消、下放、简化行政审批事项,将管理职责交由企业或社会组织承担”。网络文化相关事项中更多管理职责被下放到平台。

2015年开始,多部门发布相关规制性文件,提出应当“落实”平台管理责任,包括完善用户服务协议、健全信息审核等内容。2018年国家市场监督管理总局提出“强化网络交易平台等市场主体的‘第一责任人’意识”,平台成为绝对的治理主体。2021年中央网络安全和信息化委员会办公室提出“压紧压实网站平台主体责任”的说法,对平台治理提出了更高的要求。用户一直作为平台治理的重要力量,中国互联网协会《博客服务自律公约》于2007年便明确提出要设立专门投诉渠道以接受监督,此后这一方式一直被沿用。微博发布《微博客信息服务管理规定》(2018)明确了主体责任,要求建立健全各种管理制度,包括技术保障、管理人员等。中央网信办秘书局《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》(2021)中要求各平台严格管理明星账号、粉丝账号,加强正能量宣传等;2022年中央网络安全和信息化委员会办公室强调平台应防止“饭圈乱象反弹反复”。在国家邀请平台参与治理的背景下,微博成为粉丝文化治理的重要力量。

平台承担着愈发重要的网络空间治理责任,其不仅是治理平台用户、审核平台内容的主体,更为重要的是,在治理用户的过程中也实现了其对于自身的治理。在国家邀请平台参与治理的背景下,微博参与粉丝文化治理,既是承担社会责任的体现,也是其自我更新的体现,更容易获得社会的支持与认可。

(二)微博平台的粉丝治理

考察微博的粉丝治理策略,能够发现它如何以不同的方式部署和利用平台资源,将法律、技术、审核人员以及普通用户统筹起来,最终形成一个多主体在场的治理场域。

首先,微博通过界面设置、用户守则等来体现国家对于自身治理的赋权。在平台治理中,所谓与政策制定机构关系密切体现在,平台将随着政策的改变而不断更新自身的用户守则,且将这一原则写进微博社区公约中社区管理方式的第十三条。且纵向的正式规则体系从法律法规延伸到平台社区规范。在现有的社区规范中《微博社区公约》(2021年5月27日起施行)、《微博社区娱乐信息管理规定》(2017年7月27日起施行)、《明星经纪公司及官方粉丝团社区行为指引(试行)》(2021年9月1日起施行)、《娱乐自媒体号违规行为界定及处罚措施(试行)》(2021年9月1日推出)等均涉及粉丝治理。

这四则“规范”的覆盖面很广,第一,共同确定了治理对象,包括粉丝、娱乐资讯机构账号、演艺人员实名账号、明星及经纪公司、官方粉丝后援会等。同时组织包括参与各方在内的治理层级框架。如明星及明星经纪公司有权公开批评产生严重不良影响的粉丝群体;平台除了有权直接进行删除、禁言、屏蔽账号等处理外,还有权对娱乐资讯机构账号相关人员、明星经纪人等进行约谈。由此将粉丝文化的治理责任细分到粉丝文化中的诸多参与方,从而实现治理举措的多样化与多路径。

第二,明确了平台对于粉丝文化的治理范围。可将所有的治理内容分为违法行为、扰乱平台算法行为、扰乱社区环境行为、扰乱线下秩序行为。其中违法行为明确分为两类:一类是粉丝主体可能实施的人肉搜索、曝光隐私信息,另一类是娱乐自媒体号可能涉及的侵权问题。扰乱平台算法行为是针对粉丝与娱乐自媒体号可能涉及的刷量、控评行为。扰乱社区环境行为包括骂战、谣言、炒作等,针对粉丝文化的所有主体。扰乱线下行为则包括滥用政府举报、上访、鼓动未经批准的群体聚集活动等行为,主要针对粉丝及明星后援会。

第三,具体的功能设置为社区规范的实施提供了可能性,其中主要是惩罚功能的设置,包括屏蔽、删除、禁言、禁点赞、禁被关注或终止用户使用微博服务的权利等多种多样的惩罚形式。这意味着相关内容将无法在平台中获得算法可见性(O’Meara, 2019)。“饭圈违规”作为算法可见性的一道闸门,所有的粉丝行为都被纳入平台的特别审查与过滤。

其次,微博通过技术与人工的双重审查来直接进行平台治理。一些学者提出技术最终是法律法规的一种体现(Benkler,2005)。微博通过大数据与算法来沉默地述说自身的价值取向,进而影响用户的行事作风。其中的关键点在于将法律法规、规章制度等文件以算法决策的形式展现。

2021年国家互联网信息办公室等出台的《互联网信息服务算法推荐管理规定》要求平台“建立健全算法机制机理审核、科技伦理审查、用户注册、信息发布审核”等管理制度和技术措施,“在首页首屏、热搜、精选、榜单类、弹窗等重点环节积极呈现符合主流价值导向的信息”。在“清朗·2022年算法综合治理”专项行动中,中央网络安全和信息化委员会办公室重申了算法在平台价值导向上的重要性,“积极利用算法服务正能量传播、处置违法和不良信息等工作,监测算法滥用乱象,防范算法安全风险”。根据对平台工作人员的访谈得知,微博通过技术实现平台治理的关键点在于将法律法规、规章制度等文件以算法决策的形式展现。受访者S1负责前端开发,介绍了如何利用算法控制可见性来展现平台的价值导向:

“

我每天的工作其实都是类似的,或者是把一些新增的违禁词编写进代码里面,像“集资”这些肯定是不能够出现的。如果那些人发现发不出来或者发出来也没有浏览量,他肯定就知道这是不允许的。

”

事实上,算法是自动的、可预设的、可建立关联性的(Bucher, 2012)。不管是预设还是在建立关联性上都需要人工的参与,事先划定可见范围,后续不断细化可见空间。审核实习生S3的工作便涉及发现一些算法无法处理或者遗漏的信息:

“

有那种情况,有的时候系统没办法判定,碰巧又有用户投诉,那我们就可能在工作组里讨论一下,然后在工作系统里面反馈,最后来决定是屏蔽还是怎么办。

”

最后,微博平台试图构建新型的粉丝文化观念。已有研究提出技术在鼓励、促进、阻碍某种行为时也能够塑造相关的价值观念与行动规范(Shilton et al., 2013)。微博作为粉丝治理的场域,跟随政府治理脚步,将平台用户、入驻的其他机构等都组织到对于“饭圈违规”的治理中,塑造有关好粉丝与坏粉丝的共同的价值理念,最终通过算法可见性的形式对平台粉丝文化进行净化,以期形成符合主流价值导向的、正能量的粉丝文化。

微博作为粉丝治理的场域,经历了政府向平台放权,使得平台既是参与治理的主体也是被治理的对象。微博参与粉丝文化治理既要治理作为社会症候的“饭圈乱象”,同时也要治理自身的监管不当,才更容易获得社会乃至粉丝群体的支持。同时因为平台属性,这一场域成为多主体参与、互动的场域,它们之间的相互作用影响了最终的治理效果。

五、驯化与自主:

粉丝作为被治理的主体

因为平台的私营企业性质及与政府的合作关系,曾被看作是“私营治理者”(private governor)(Klonick, 2017),或者是“混合的公—私治理架构”(Bloch-Wehba, 2019)。微博对于粉丝文化的治理兼具公私双重力量。粉丝是这场“规训”的对象,也是实践的主体。他们如何看待来自平台的治理,如何定位平台与政府的关系,以及如何调适自身的行为,将直接决定治理的效果。

(一)“解放数据女工”

平台中的粉丝文化最重要的特征之一便是数据性的情感劳动,粉丝们的点击与评论数据成为偶像受欢迎程度的衡量指标(马中红,唐乐水,2022)。在“清朗行动”中,明确将打榜等数字劳动列为整改对象。F25将这一治理内容称作对于部分粉丝的“解放”:

“

超话不再排名后,可以减少不同粉丝团体间的攀比和骂架,也不用太过努力地去冲什么数据,这对于粉丝来说也算是一种解放吧。

”

在以往关于粉丝情感劳动的争论中,更多的是试图去判定粉丝的劳动究竟是一种愉悦的感受还是一种无情的剥削,当然也有一些研究指出粉丝的免费劳动是一种礼物(Hellekson, 2009)。在解放视角下,粉丝并非都是“狂热”的数据女工,她们对于数据投入有着自身的洞察,数据劳动原本是不得已而为之,但是社区规范却使她们不得不持续投入,这使得粉丝在情感劳动中感到倦怠,受访者F3分享了自身的经历:

“

粉丝文化可以说是一个人在喜欢上一个明星之后为了聚集同好而逐渐组织化的产物,人多了就有规矩,不遵守规矩的人就会被排挤……以前追星就点点赞,现在各种数据要做,以前代言凭知名度,现在各种商务用“挚友”这类title来割流量的韭菜,真的是疲惫了。

”

官方话语及平台举措改变了粉丝进行数字劳动的形式,使得粉丝在不再做数据女工的同时,又不用与粉丝社区产生直接矛盾。同时“割韭菜”这一隐喻,意指粉丝成为平台及资本合谋获利的牺牲品,从而相关治理本质上也成为对平台自身的治理。这也是平台治理能够产生效果的最主要的原因,即相关治理符合粉丝利益。

(二)“作为一个公民会配合国家”

在平台治理中,国家意志起着重要作用。根据F1追星的心路历程,国家对粉丝的规制被看作“国家政策能够与时俱进”,对于国家行为的认可态度也带来对于平台审查的宽容态度:

“

毕竟国家政策都已经出来了。那我们追星的人,同时作为国家公民,肯定要遵守这些规则。

”

一些研究者认为,中国政府希望用个性化的交流方式来将国家打造为流行偶像(Guo, 2018)。粉丝治理的卓有成效可以看作是爱国主义教育的成功。同时一些粉丝认为爱国情绪及爱国实践能够帮助粉丝在社会中树立正面的形象,正如F8表达的追星心得:

“

可能大众对粉丝一类群体的印象比较负面,但对于之前涉及国外辱华的言论,粉丝会第一时间冲到外网去维护自己的国家,我觉得大众对粉丝的印象是会有所改变的。

”

这能够补充刘海龙(2017)的观点,他认为爱国常常成为粉丝群体之间攻击对方偶像的利器。爱国情绪与爱国实践为粉丝的存在与行动提供合法性,F6指出了其中具体的逻辑:平台成为国家赋权的治理主体后,它的“点名”,即批评性信息与国家享有同等效力,会给粉丝所在的饭圈以及所粉的偶像带来麻烦:

“

这些改变很大一部分是国家、平台针对饭圈政策的推动,各家都会为了避免因为不良行为被国家、平台点名,影响到自家爱豆的事业,都会尽量约束自己的行为,这些改变在我看来是好的。

”

在国家编织进平台的爱国主义教育影响下,在平台被赋予国家同等的批评权力下,部分粉丝将自身描述为爱国公民,自愿配合平台减少违反平台规范的行为。

(三)“对我好像没啥影响”

粉丝的“他者化”研究试图指出,粉丝总是带有遭受贬低的刻板印象,成为主流文化中的他者(Craig, 2006)。在粉丝群体内也存在着对于他者的划分,这种他者划分与粉丝应该如何正确地进行“粉”这一实践相关(Stanfill, 2013)。“他者”不仅影响了追星环境而且使粉丝面临合法性危机的风险,因而部分粉丝希望国家及平台对于这一部分粉丝予以治理。正如F22所说:

“

其实我也有点生那些“低龄化”的粉丝的气,他们到处引战,整个饭圈被弄得乌烟瘴气。所以我也很认可国家加强对粉丝的治理,希望饭圈不是一个让人感觉乌烟瘴气的地方。

”

F22的指责一方面针对未成年粉丝,在中国的粉丝文化中,“未成年”身份的人往往是粉丝群体中天然的他者。这意味着他者划分除了与如何“正确”追星相关,也与社会身份相关。微博对于粉丝的治理转化成了对于未成年人的保护,不属于未成年群体的粉丝出于对“祖国未来花朵”的关爱或不满,认可并赞同针对未成年人所实施的“青少年模式”等治理手段。

出于性别的差异,男性粉丝也觉得微博的粉丝治理在某种程度上是对于女性的保护。正如F32从性别角度对粉丝表现的评价:

“

只论性别的话,部分女性粉丝确实会比男性粉丝更加疯狂……觉得还是男性与女性的天然思维模式决定的:男性更偏向理性,女性更偏向感性。

”

粉丝群体内部对他者的划分显示了对粉丝文化整体的刻板印象如何通过对治理对象的辨认再次显现出来,歇斯底里化、低幼化、女性化的粉丝文化被认为是平台中被治理的对象。他者心态减少了粉丝群体对于治理的抗拒心态。

(四)“迷惑微博审核员”

一些学者从福柯的话语视角出发,认为治理的前提是建立清晰的话语秩序,为受治理者提供清晰的语法结构可以帮助他们区分什么是可以做的(Chen & Wang, 2019)。对于同时拥有公民身份与粉丝身份的粉丝来说,两套话语秩序会产生冲突。当粉丝社群内部的话语秩序所带来的影响更大时,他们通常会解构官方话语,从而为自己的行为提供合法性保障。例如受访者F12对于集资话语的解构:

“

不公开谈论集资其实对我们来说没有特别大的影响,因为大家都有在私底下集资啦,私底下集资有很多方法,禁都禁不完,粉丝也是自愿集资的。

”

粉丝以自愿行为来解构官方话语,同时还有其他受访者表示可以通过出售价格高于本身价值的商品来进行集资活动,从而将集资转化为商品交易。

如何逃避平台的“和谐”也是粉丝反抗官方话语秩序的重要日常活动。受访者F5分享了如何开发新的表达方式以逃脱算法的捕捉:

“

会采用缩写、类似词或符号替代,例如“微店”、“代购”会写成“wd”、“dg”,“Twitter”、“Instagram”会写成“蓝鸟”、“彩色相机”,“链接”、“集资”会写成“⛓”(桔子的符号)。

”

正如F14所言,抵抗平台审查的关键在于“迷惑微博审核员”。在平台研究中,这种行为被称作玩弄算法(gaming the algorithm),意味着与平台算法以及人工审核斗智斗勇以获得在平台中的可见性(Cotter, 2019)。通过与平台嬉戏,粉丝获得了一定的自主权,但是正如学者对于平台家长主义的阐释,用户的违规行为更增强了平台治理的合法性(Petre et al., 2019),用户能够在多大程度上叛离平台规则,其决定权仍在平台手中。

(五)“变成一个有正能量的群体”

尹一伊(2020)认为数字技术与数字资本会影响平台中的粉圈行动方式。当粉丝文化作为一种社会症候被关注,平台治理逻辑给粉丝文化也带来了显著影响。正如F15在经历了“清朗行动”后的心态转变:

“

我希望饭圈可以变成一个有正能量的群体,为国家和社会带来帮助,让更多人在提到追星族的时候是赞扬支持,而不是嫌弃鄙视。

”

“正能量”的粉丝群体与此前研究者所提出的“政治粉丝”或“公民粉丝”有所不同。政治粉丝或公民粉丝概念的提出者欲拓宽粉丝的定义范围,粉丝不仅是在情感与消费上突出的人,他们也是潜在的可以参与政治事物与公共事物的人(Dean, 2017)。正能量的粉丝有着更为广泛的维度,在官方术语中正能量是与国家意识形态或价值体系相一致的态度或情绪,或者是促进这种一致性的话语,体现为个人的积极心理、社会的公序良俗以及国家层面的和平崛起、大国担当等。这意味着正能量粉丝群体需要全面地积极向上(Peidong & Lijun, 2018)。

平台通过社会规范、算法可见性为如何区分正能量与负能量提供标准,但是又通过审查来把控自身对于负能量的阐释。这使得粉丝不得不时刻审查自身在平台中的行动是否涉及负能量,正如F9所分享的在平台中追星的经历:

“

在微博中比较活跃的粉丝会很烦恼,发一条微博或者照片,要用各种方法躲开系统的检测,哪怕里面根本没有什么敏感信息。

”

福柯指出,治理就是组织他人的行为可能性领域(福柯,2016:129)。通过掌握通行于社会文化中的正/负能量的阐释标准,平台审查促使粉丝自我审查,来驱使粉丝走向正能量。

总的来说,粉丝接受治理的原因在于,平台对粉丝文化的治理被解读为对于平台自身的治理、保护粉丝群体利益、爱国主义召唤、祛除粉丝文化糟粕。尽管部分粉丝会选择逃避治理,但是这一实践仍然需要粉丝根据治理来寻求新的合法性语言。粉丝作为被治理的主体,最终治理效果的产生表现为粉丝群体实践、观念的改变。同时正如平台研究者所提出的,平台与传统媒体有着异曲同工之妙,可以对事物的存在、组织方式、人们的选择产生影响(Gillespie, 2010)。在接受治理的过程中,粉丝识别到平台所塑造的正/负能量区分规则,承认违反法律法规、扰乱社会秩序、不符合平台规则的粉丝行为的负能量性,希望走向一种正能量粉丝文化。

六、总结与讨论

网址:培养“正能量粉丝”:粉丝文化的平台治理研究 http://c.mxgxt.com/news/view/130281

相关内容

互动仪式链理论下微博粉丝群体的价值观培养研究(54页)明星粉丝群行为规范化治理研究

粉丝文化亟须深入研究与正确引导

数字时代的破圈:粉丝文化研究为何热度不减

整治不良粉丝文化乱象要加大平台治理力度

认同与表演:互联网时代的粉丝文化研究

网站平台必须强化管理(引导粉丝文化步入健康轨道)

《2024年 明星的粉丝认同研究——以鹿晗粉丝为例》范文

互联网造星背景下的粉丝行为研究

“粉丝文化”要流量更要有底线