刘晓庆税务风波再起:明星纳税为何总成“罗生门”?

最近,演员刘晓庆再次被推上舆论风口浪尖。

实名举报人"六房湾王哥"抛出的三大疑点,像三枚深水炸弹在娱乐圈炸开涟漪。

这场持续发酵的税务风波,不仅暴露出明星经济运作的冰山一角,更折射出公众对高收入群体纳税问题的集体焦虑。

先看第一个疑点:上海弈熙文化传媒中心的注册地址。

根据举报材料,这家公司的注册地是崇明区长兴镇某毛坯房,且长期无人经营。这种"皮包公司"的运作模式,在影视圈早非新鲜事。

某制片人曾向媒体透露,为规避高额税负,明星工作室常选择税收洼地注册,甚至出现"一栋写字楼里塞满上百家影视公司"的奇观。

2018年范冰冰阴阳合同事件中,其无锡工作室同样设在普通住宅楼,这种操作模式在业内堪称"常规动作"。

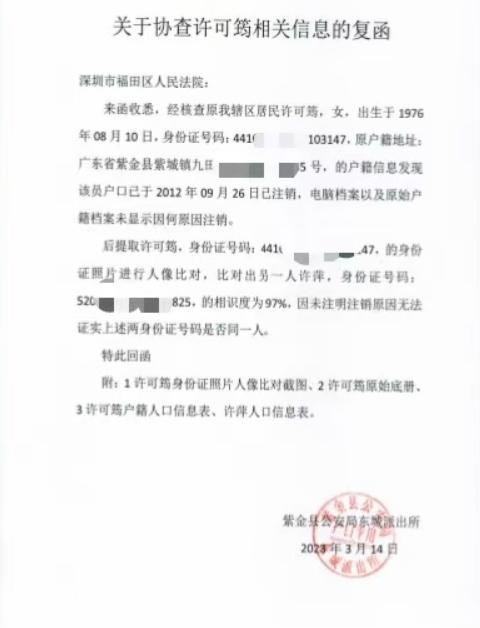

第二个疑点直指刘晓庆珠宝公司法人代表许可筠的身份问题。

根据警方文件,该身份证早在2012年就已注销,却能在6年后用于注册公司。这让人联想到2021年郑爽"天价片酬"事件中,其父母通过代持公司、虚假合同等手段转移收入的操作。

更值得玩味的是,当红明星设立"影子公司"早已形成产业链,某财税咨询公司曾宣传"明星避税三件套":霍尔果斯公司+税收优惠地+家族信托,年服务费高达百万级别。

第三个疑点关于微信头像的真伪之争。

举报人指出许可筠与刘晓庆的合照,这背后或许藏着更深层的利益关联。

在娱乐圈,通过"干亲""师徒"等名义建立利益共同体的案例屡见不鲜。

某知名导演就曾被曝光,让旗下艺人担任多家公司法人代表,实际控制权却牢牢掌握在自己手中。这种"白手套"式的操作,既能规避法律风险,又能实现利益输送。

这场风波最耐人寻味之处,在于它撕开了明星税务问题的三重面相:法律灰色地带的肆意游走、监管漏洞的长期存在、以及公众对财富分配的深层焦虑。

国家税务总局数据显示,2022年全国查处偷税案件中,文娱领域占比达17%,涉案金额动辄上亿。

这些数字背后,是普通工薪阶层每月按时缴纳个税的对比反差,当快递小哥为每月几百元个税精打细算时,明星们却在用"阴阳合同""空壳公司"玩弄数字游戏。

但我们也需保持理性:举报内容尚待查证,不能先入为主判定有罪。

历史上不乏恶意举报的案例,如2019年某企业主虚构明星偷税被判诽谤罪。税务稽查需要完整证据链,单凭注册地址异常或身份证注销记录,尚不足以构成完整证据。

不过,这些疑点确实为税务部门提供了重要线索,正如中央财经大学教授所言:"异常商业安排本身就值得警惕,税务机关有权启动调查程序。"

更深层次的问题在于:为何明星偷税屡禁不止?根源在于违法成本与收益严重失衡。

以某顶流明星为例,其偷税金额达2.99亿,最终补缴税款加罚款共计8.8亿,但相比其年入数亿的收入,这笔钱更像是"高价买平安"。

反观美国,好莱坞明星偷税可能面临刑事指控,韦恩斯坦就曾因逃税被判23年监禁。这种差异化的处罚力度,某种程度上纵容了侥幸心理。

值得肯定的是,近年来税务监管正在升级。

金税四期工程上线后,通过大数据比对,系统能自动识别异常交易;"信用+风险"监管模式,让高收入人群成为重点监控对象。

2023年,国家网信办等七部门联合开展"清朗·整治网络直播、短视频领域乱象"专项行动,明确将查处虚开发票、偷逃税款等违法行为。

这些举措传递出明确信号:在共同富裕目标下,任何试图逃避纳税义务的行为都将无处遁形。

回到刘晓庆事件,无论最终调查结果如何,这场风波都该成为警示录。

对明星而言,与其在税务问题上耍小聪明,不如把精力放在提升业务能力上;对监管部门来说,需要持续完善法律法规,堵住"合理避税"的灰色地带;对公众而言,既要保持监督热情,也要警惕被情绪裹挟。

毕竟,在法治社会,真相需要时间沉淀,正义终将水落石出。而我们要做的,是让每笔税款都晒在阳光下,让公平正义成为社会共识。

网址:刘晓庆税务风波再起:明星纳税为何总成“罗生门”? http://c.mxgxt.com/news/view/1312372

相关内容

刘晓庆再陷税务风波,明星纳税监管为何屡破屡犯?刘晓庆再陷逃税风波,明星纳税监管为何屡屡失守?

74岁刘晓庆再陷税务风波,或二犯离场?

刘晓庆再陷税务风波:明星光...@在山顶眺望世界的动态

刘晓庆再陷税务风波!网友扒出跨国避税套路,明星纳税咋这么难?

税务部门调查刘晓庆涉嫌偷税漏税

刘晓庆偷税启示录:从影后到“税后”,明星为何总在一个坑里跌倒?

刘晓庆再陷税务风波 法治面前没有“不老神话”

明星税务风波频发,灵活用工平台能否成为规范纳税新途径

刘晓庆被举报偷税漏税,税务部门已启动调查,《折腰》恐遭下架