体坛经济观察◥

作者:月半

本文字数:2296字

建议阅读时间:7分钟

中国体坛的粉丝经济画像早已突破“加油助威”的初级形态,而是以“氪金+创意”的商业逻辑从“购票入场”升级为“日常渗透”,从“购买代言产品”延伸至“线下造节庆”。这种粉丝经济,远比大家想象的更具穿透力。

孙颖莎作为“国乒顶流”的带货能力,又一次刷新了行业的纪录和外界的认知。

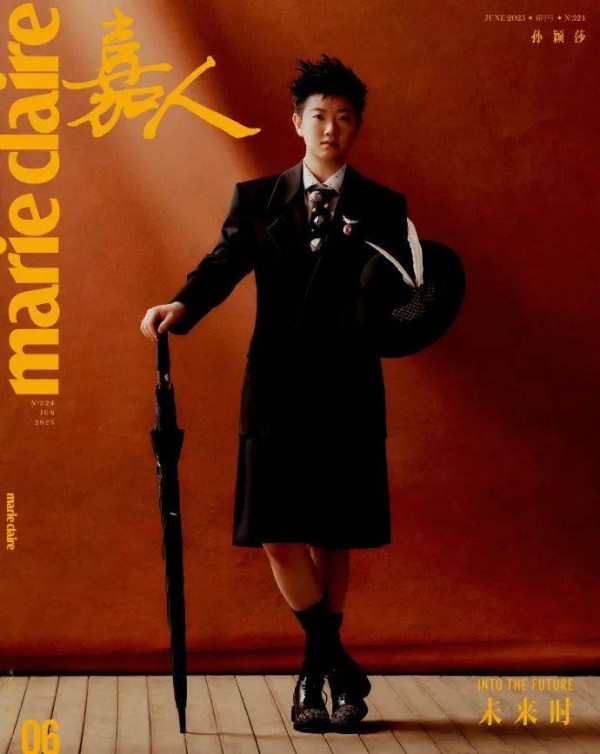

国内“五大女刊”之一的《嘉人》杂志创刊以来的第500个封面人物,正是由中国乒乓球运动员孙颖莎出任。在《嘉人》六月刊的六张封面中,孙颖莎上身高级定制、佩戴高级珠宝,用六套造型演绎出六种不同的时尚风格。

有时尚博主指出,为了展现对孙颖莎的重视和尊重,这次《嘉人》的六月刊给出了“Only Girl(单月单人)”的待遇。这意味着整期刊物中,只会有孙颖莎一位明星出现。

“很多当红明星也都是一个月2-3人,很少给出OG的待遇,而且所有的物料都卡点11:04分发布(孙颖莎生日)。”时尚博主在社交媒体表示。

这期杂志也在5月9日迎来发售,并且毫不意外地“卖爆了”。数据显示,本期《嘉人》杂志预售8分钟售出30万本,25分钟突破40万,仅24小时就在全平台售出75.6万本,销售额超过3000万元——这一数字创造了中国时尚杂志的销售新纪录。

值得一提的是,如今孙颖莎已经拿下了国内“五大女刊”封面人物的其中三个。《嘉人》杂志是孙颖莎继2024年十月刊《时尚芭莎》和2025年开年刊《ELLE》后,第三本担任封面人物的时尚杂志。

从《时尚芭莎》开售1分钟销量破10万,到《ELLE》10分钟售出17万本,再到如今《嘉人》创下新高。只要有着孙颖莎出任封面人物的杂志,就不会愁销量。

这进一步印证了孙颖莎强大的粉丝号召力,并且其能够转化为实际的购买力。如今粉丝不止会掏钱买票到赛场支持自己的偶像,这些粘性极大的粉丝群体也已经吸引到了更多的目光。

“粉丝经济”只是国乒限定语境?

提到“粉丝经济”,在许多人印象中这或许只是国乒限定的语境。

无可否认的是,樊振东、王楚钦、孙颖莎以及全红婵是国内少有的兼具商业价值并且还能够“带得动货”的几位运动员。只是恰巧,四人当中有三人都是出自乒乓球项目。

需要指出的是,樊振东、王楚钦、孙颖莎和全红婵的粉丝经济上也存在的不同点。

体坛经济观察分析认为,横向对比的话,全红婵因为鲜有个人代言,其代言绝大部分都是和国家跳水队的合作形式一同出现。所以全红婵的粉丝购买的,几乎都是全红婵自己日常喜欢使用或者佩戴的产品,而非她代言的产品。例如全红婵在东京奥运和巴黎奥运背包上的一连串娃娃,在当时就引起了许多粉丝的疯抢。

更重要的是,全红婵所从事的是市场化相对较弱的跳水运动。尽管跳水也是中国体育的金牌之师,但从市场开发的属性来看,其整体商业价值还是逊色于乒乓球。

当然,由于全红婵和陈芋汐等年轻运动员近几年在大赛舞台上的出色表现,以及个人魅力圈粉无数,也相应地让跳水项目的受关注程度直线上升。只不过与“国球”相比,跳水还是有一定的差距。

聚焦到樊振东、王楚钦和孙颖莎身上,他们三人因为在个人商务有更大的空间,所以品牌合作相对地更多。不管是樊振东代言的日默瓦,还是王楚钦代言的路易威登,又或者是孙颖莎担任封面人物的时尚杂志,这些品牌的产品几乎都在合作官宣后迅速引起了抢购狂潮。

而这些与樊振东、王楚钦和孙颖莎合作的商业品牌,便能够借助三人背后强大的粉丝经济,既能够获得品牌声量的提升,又促进产品销量的增长。

“粉丝经济”,不止购票和购物

事实上,粉丝经济除了购票到赛场为偶像加油助威和购买偶像代言品牌的产品外,还有更多的表现形式。

越来越多的粉丝开始通过不同的形式和应援活动,包括为集会为运动员庆祝生日,或者投放线下广告宣传等方式,展现自己对于偶像的支持。

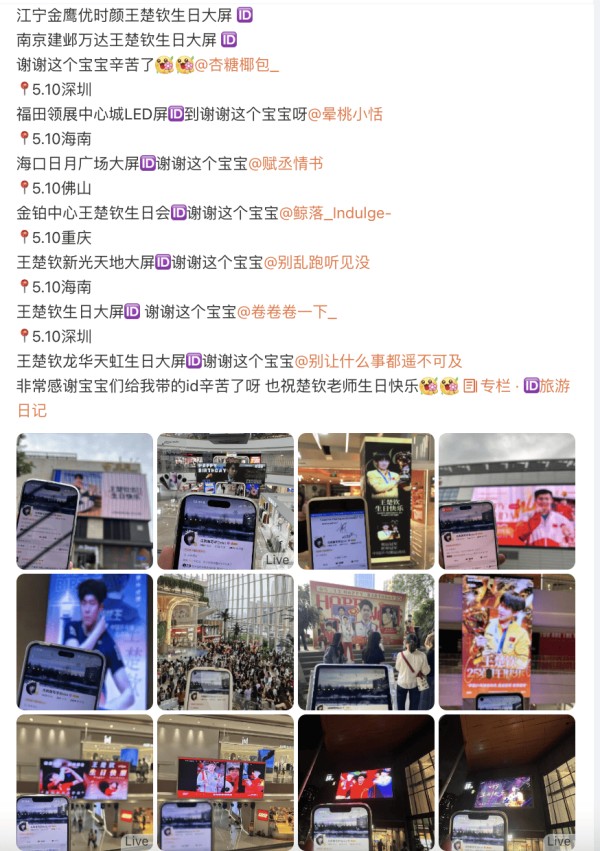

日前粉丝庆祝王楚钦25周岁生日的活动,便是粉丝经济具象化的典型案例。

在北京时间5月11日,2000年出生的王楚钦迎来了自己的25岁生日。在这日,全国各地的王楚钦铁粉用不同的方式,为自己的偶像庆祝生日。

根据社交媒体分享的视频和图片来看,如今王楚钦的粉丝经济早已呈现多元化——无锡的王楚钦粉丝,出动了无人机进行夜空灯光秀表演,组成“生日快乐”“多哈夺冠”等字样的庆祝活动;成都、深圳和青岛等地粉丝,在核心商圈巨型LED屏投放王楚钦职业生涯高光视频及生日祝福;多个城市的粉丝,购买了地铁广告为王楚钦生日应援。

除了上述这些不同的应援方式之外,在成都的王楚钦过百名粉丝通过聚会,晒出了王楚钦在巴黎奥运会上夺金的大幅海报,并配有“快乐自由 所愿皆得”的字样。

再一次证明,哪怕是和娱乐圈一线明星相比,王楚钦的人气也是不遑多让。

在体坛经济观察看来,孙颖莎的杂志卖爆和王楚钦的生日聚会,直接表明了国内体坛的粉丝经济,已经有了更多的呈现形式。相比此过去购票到赛场支持自己的偶像,如今以Z世代领衔的粉丝,更希望通过这些个性化的表达,为自己的偶像提供不一样的支持。

结语

笔者认为,粉丝经济的形成有三个必要条件——粉丝的购买欲可以被调动,粉丝有一定的购买力以及长时间养成的黏性习惯。用更直白的语言来形容,粉丝是因为对偶像的情感而消费和产出。

随着社会经济和媒介形态的不断发展,中国体坛的粉丝经济画像早已突破“加油助威”的初级形态,而是以“氪金+创意”的商业逻辑从“购票入场”升级为“日常渗透”,从“购买代言产品”延伸至“线下造节庆”。

这种粉丝经济,远比大家想象的更具穿透力。

然而在体坛经济观察看来,也应该警惕粉丝经济的另一面——粉丝支持偶像的界线不能穿越禁区,否则畸形和病态的粉丝经济,终会对运动员乃至整个体育行业带来危害。

与此同时, 跳水与乒乓球项目的商业化断层也在提醒着行业,粉丝经济的马太效应正在加剧各项目间的资源失衡。若不能探索更聚普惠性的运动员IP孵化机制,这种体坛顶流运动员的粉丝经济,并不具有可持续性。

爆料、寻求报道返回搜狐,查看更多