以悲悯心书写小人物命运——孙频小说创作研讨会在南京召开

《玫瑰之宴》,这是孙频在最新一期《收获》杂志上发表的中篇小说,也是她今年在这家著名杂志上发表的第二篇小说。今年,她还在第二期《钟山》杂志上发表了一篇《绿色的骨头》,同样是一篇中篇小说。

近年来,孙频以高质量、高强度的中篇小说创作引发文坛关注,几乎每年她都有作品入围各大文学榜单,获得不少文学奖项。她钟情于摹写人类的卑微与顽强,人性的尊严与灿烂。在中篇小说中,她构建了一个广袤而完整的文学世界。

5月18日,孙频小说创作研讨会在南京召开,此次研讨会由江苏省作协、凤凰出版传媒集团联合主办。

“固执地纠缠在中篇小说里面”

“孙频很固执地纠缠在中篇小说里面。”研讨会一开始,中国作家协会副主席、江苏省作协主席毕飞宇在开场致辞中如此说道。

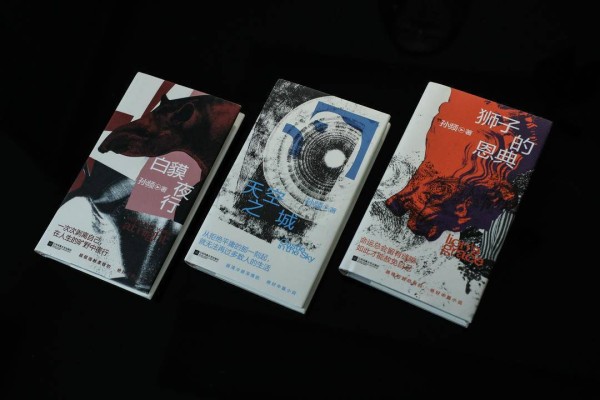

2008年开始从事小说写作的孙频,在迄今已有十八年的创作生涯,至今出版了包括《绣楼里的女人》《九渡》《隐形的女人》《同体》《三人成宴》《疼》《无相》《假面》《自由故》《异香》《罂粟的咒》《十八相送》《鱼吻》《祛魅》《盐》《骨节》《松林夜宴图》《裂》《鲛在水中央》《我们骑鲸而去》《以鸟兽之名》《海边魔术师》《棣棠之约》《去往澳大利亚的水手》《天空之城》《白貘夜行》和《狮子的恩典》等在内的二十多部作品,均为中篇小说。

“实际上我和孙频私下聊过很多次,我特别渴望孙频能够把她的中篇、长篇、短篇能够齐头并进。但是孙频她就是写中篇。”毕飞宇说,“写中篇其实挺难的。如何吸收短篇的长处,如何吸收长篇的长处,把这两者用一定的比例关系,恰当地压缩在3-13万字之间,这也表现出一个作家的心性。”

评论家金理说,孙频是一个很寂寞的作家,她年少成名出道很早,和孙频一起出道的作家很多已经不写作了,转行了,还有作家经常可以看到他们在朋友圈摆人设,经常可以看到在小红书上和别人吵架,但是孙频你听不到她其他的什么声音,你了解到孙频的信息就是一部一部的作品,她是一个太专注的人,专注到只会写中篇。今天这个时代要做到心无旁鹜非常困难。

在研讨会上,南京师范大学教授何平同样关注到这一问题:孙频为什么会反复用中篇小说的体裁?何平说,孙频的小说存在大量的副文本或者复调,在小说当中形成各种各样的对话关系,这是中篇小说这个文体本身具有的特点。孙频也曾说过,小说副文本可以使她的写作更加深邃,更为深沉,“中篇小说这一文体在处理人物命运的时候恰恰可能是适合的长度”。

何平认为,孙频推动了中篇小说文体在她这一代年轻作家当中达到了成熟度,这一价值不容忽视。

对孙频的中篇小说成就,毕飞宇评价说,“她是为我们当代中篇小说这一文体做出了重要贡献的作家。而且在过去十多年里面,她非常稳定的输出,相对于她这个年纪的来讲,无论是对她自己还是对于我们江苏,还是对于中国文学贡献非常大。”

一路向南,孙频的写作“越来越宽阔”

“2025年是我写作的第十八个年头,我是2016年来到江苏的,转眼8年了,来到江苏之后我的感受是我的文学生命力得到了激发。”在研讨会上,孙频回溯自己的文学创作历程时如此说道。

在孙频创作的18年间,从写作题材到写作风格,都发生了巨大变化。与会学者也注意到了这一点。在述说孙频早期作品时,他们注意到,网上有人拿孙频与张爱玲对举,尤其在处理人性的深度方面,都是清冷、冷峻的风格,而在2016年后,孙频进入转型期。

评论家黄发有评价说,孙频的小说创作,早期的作品给人感觉有痛感,但是近期的作品有比较明显的变化,“那种对于人性、对于存在的苦衷的理解,有更强的包容心和悲悯意识”。

“她原先的题材关注现实与梦幻边界的创伤与疗愈,以及人性在善恶间的挣扎,色调有时比较灰暗和阴冷。而近期的创作,则开始有了对现实和时代更多的关注与表达,生活的温度与人性的浓度有了更好的结合,呈现出了越来越多元、丰富的可能性。”研讨会上,中国作协党组成员、书记处书记、副主席吴义勤高度评价孙频的文学特色,“2016年,孙频从山西到江苏,她的作品中并没有南北转换的文化撕裂,她的小说创作轨迹,恰恰形成南北文化交融的文学注脚。她早期的作品带有鲜明的北方气质,而来到江苏后,她的创作出现了显著的‘地理转向’但是风格和气质并没有改变。”

吴义勤认为,“江南水土不仅调和了孙频早期作品的干燥冷峻,也让她找到了连接地域性与普遍性的美学锁钥”。

中山大学教授谢有顺看到,孙频写作的视野也在变化,她以前写小城、山林、矿区,可能是和她的童年记忆、青年记忆有关系,但她到广东之后也写了很多海边、海岛的故事,还写戈壁。“我觉得这种变化不完全是写作视野简单的扩大,其实是试图把她自己所要建构的东西放在一些不同的环境里面,不同的地方来,这也表明孙频能够跳出她自己所处的境遇,甚至是大胆的从自己最熟悉的那些地方出来,试图找一个新的角度来观察这个世界,试图把一些人物放在另外一些新的环境里面来思考他们一些处境。这些思考也使得孙频这些年变得越来越宽阔。”

金理说,前些年他和孙频有一个聊天,她讲她去采风的经历,“了解到这些经历之后我才能了解何以在孙频的笔下出现这样的变化”。事实上,孙频2016年后的创作高度依赖于采风,“用诚实甚至比较笨拙的方式,即通过大量的采访调查、知识积累来调动自己的文学想象力。因为我的写作主题越来越宽泛,很多东西超出我的经验范围。我去海岛采风,去森林采风,去矿区采风,和水手一起出海,和矿工一起下井。为了写移民村,我曾经在移民村的村口蹲点了一个多月”。

“所有这些很笨拙的方式,我觉得它带给我的回馈就是,让我越来越真正的理解文学和越来越能明白我在这个世界上找到属于我自己的位置和我自己的存在方式。一个作家的写作可以说是热爱和拥抱这个世界的唯一的方式,也是他渴望被这个世界能够看到和理解他的一种真正的方式。”孙频说。

小人物,“这是她的小说核心的东西”

孙频的小说一直在关注小人物。

谢有顺注意到,孙频小说写时代在巨变,但是人跟不上时代的节奏,尤其是小人物跟不上这个时代的节奏,就会被时代所落下甚至掉队。孙频小说常常有这样和时代有巨大的反差的人,看起来是一个时代的落后者,也可能是被遗忘的人。但是孙频的小说要把这样一种人写到她的小说里面,让他被记录在时代幕布当中。他非常感慨孙频虽然已经长期居住于城市,但是不断返回那个小城里面,非常固执的要书写看起来是底层的渺小的人物,甚至在生活当中常常被忽略,不会被记住的那些人物,“这是她的小说核心的东西”。

谢有顺很看重一个作家何以要写这一篇小说,到底是哪个点让她着迷?他觉得孙频小说每一部都有这样一个内核。“所以我读孙频的小说感觉,她不完全是在写真实存在的人,她是在写不可替代的人。所以她笔下写了这么多人物,超过100个人了,她写的人物好像都不可替代,就存在于孙频的小说当中。虽然很多人也写小人物,但是孙频写小人物的丰富性,那种善恶残酷和温和,不变和变,这种东西在她的人物里面那种平凡的悲伤、丑陋、慈悲、罪孽交织在一起。他们那种对生的渴望,对死的理解,给人印象非常深刻,这是她写出了人丰富性。”

评论家黄发有在研讨会上说,孙频的作品里面很打动他的是海德格尔说的“此在”的共情,这让“我们在阅读过程当中为这些底层的小人物,为他们的状态被她打动”。

“写出这种丰富性,首先是尊重理解人,她既尊重人的灿烂和希望的这一面,也尊重人身上的黑暗、丑陋的那一面,是用平等心来写,她觉得这是人的真相,这是人的真实,这也是人之所以成为人不可回避的东西。以一种宽容心来看待一个人身上的方方面面。我很感慨于她这个点的。所以所有人物的建构都和这个内核有关系。”谢有顺说。

而孙频也表示,“因为我从小接触的大都是小人物,我对他们不仅仅是觉得亲切,还有悲悯。我看待他们和写他们,是带着感情的,有那种同情和理解,唯有如此,我才能把人物写好。”

江苏是中国文学的高地,文脉源远流长。孙频是在这片文学沃土中成长迅速的青年实力作家,其在当代中篇小说创作领域取得的成就尤其令人瞩目。江苏省作协党组书记、书记处第一书记、副主席郑焱先生表示,孙频是他非常期待的作家,“有相当一段时间我们讲江苏青黄不接,后来因为有了孙频为代表的新生代的作家的成长和各方面的成就,所以我们现在叫青蓝相继、薪火相传”,“我有一个期待,再往后是不是能够在以孙频为代表的青年作家的努力之下,我们能够有青出于蓝而胜于蓝的成就”。

扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

校对 王丽丽

网址:以悲悯心书写小人物命运——孙频小说创作研讨会在南京召开 http://c.mxgxt.com/news/view/1319260

相关内容

书写西部地区山乡巨变 马金莲长篇小说《亲爱的人们》研讨会在京举行长篇小说《金牌学徒》作品研讨会召开

中国现代文学馆举办新书首发研讨:蔡崇达长篇小说新作《命运》出版

剧作家锦云作品研讨会在北京人艺召开,冯远征、濮存昕等出席

真人真事!话剧《生命密码》专家研讨会在京召开

刷刷儿童文学作品戏剧影视转化研讨会在南京召开

书旗小说举办《金牌学徒》作品研讨会,专家都说了啥?

蔡崇达长篇小说《命运》写中国人生命根性,在中国现代文学馆首发

“豫籍茅奖作家作品”研讨会圆满举行,共促河南文学创作与研究

农业农村大数据协同创新研讨会在北京召开