在上海杜莎夫人蜡像馆的灯光下,林更新触摸蜡像衣袂的那一刻,社交媒体上的表情包制作迅速启动。这场本应展示影视IP与实体艺术完美融合的揭幕仪式,却意外变成了一个全民狂欢的视觉解构事件。当“神君蜡像撞脸杨子”的话题引爆热搜,每小时讨论量突破50万,我们看到的,不仅是蜡像的“翻车现场”,更是当代文化消费中关于形象主权、艺术诠释与大众审美的深层次博弈。

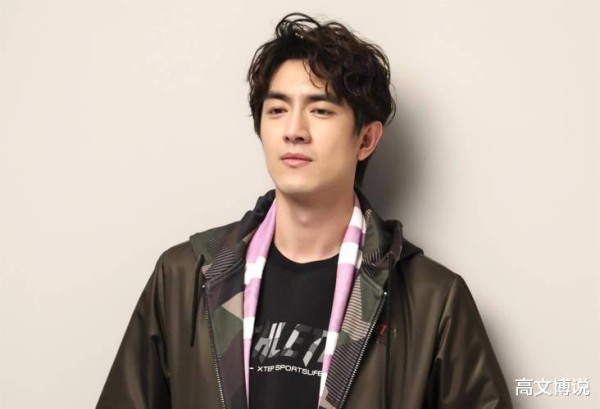

仪式上的林更新耳尖充血的特写,成了这场行为艺术的生动注脚。英国蜡艺团队引以为豪的240道工序,在互联网的放大镜下暴露出了不少笑话——团队声称“0.2毫米精度还原”的发际线弧度,在观众眼中却变成了杨子的五官特征。这种艺术创作与大众认知的裂缝,正如《忒修斯之船》的现代演绎:到底需要改变多少细节,公众才能认同这就是林更新的蜡像?

技术层面的矛盾在数据对比中愈发明显。蜡像面部采集使用了160台高清摄像机,理论上每平方厘米能捕捉到200个特征点。然而,这些数据转化为蜡质作品时,动态表情的固化处理导致了许多关键特征的流失。正如达芬奇的《蒙娜丽莎》在无数临摹品中缺乏原作的灵魂震动,蜡像制作本质上是对流动生命体的静态截取。也许这就是为什么,活动现场的AR互动动态投影获得了好评,而静态蜡像却成了笑料——毕竟,数字时代的观众早已习惯每秒60帧的面部表情变化。

有趣的是,舆论场呈现出戏剧性的反差。在微博超话的“守护最好的行止神君”话题下,剧粉们赞扬蜡像还原的神韵;而公共讨论区则充斥着“蜡像师是不是派来抹黑的”等阴谋论调侃。这种圈层认知的割裂,暴露了影视IP转化为实体艺术时面临的受众层次问题——核心粉丝追求的是精神象征,路人观众则求娱乐与消遣。当蜡像馆试图满足两者时,反而陷入了“既不像本尊,又不够幽默”的尴尬境地。

揭幕后的48小时内,蜡像的官方宣传照在PS的世界里经历了魔幻现实主义的转变。有网友为蜡像P上墨镜,变身成“上海滩大佬”,也有UP主将其面部移植到《武林外传》邢捕头的身体上,这些二次创作作品的传播量,远超原事件的十倍。法国哲学家鲍德里亚所说的“拟像狂欢”,在这场事件中得到了生动的体现——当原型和复制品的界限模糊,蜡像反而在解构中获得了更强的传播力。

这场文化现象的吊诡之处在于,蜡像的“失败”却成就了它的“成功”。杜莎夫人蜡像馆的后台数据显示,事件发酵后三天,门票预订量激增了300%,其中80%的购票者表示是来“打卡搞笑蜡像”的。这让人不禁想起安迪·沃霍尔的名言:“在未来,每个人都有15分钟成名的机会。”在这个注意力经济的时代,也许每个文化符号都有15分钟被解构的机会,而如何将这种解构转化为传播动能,已成为衡量IP生命力的新标准。

在事件余波中,林更新工作室的危机公关处理堪称一绝。他们没有选择传统的律师函,而是发起了一个抖音挑战赛,寻找“最像我”的蜡像,鼓励粉丝通过特效妆模仿蜡像造型。这一“顺势而为”的策略意外打通了影视角色、蜡像、数字形象的三重宇宙。某美妆博主发布的仿妆视频获得了品牌的百万赞助,而这场原本的公关危机,已经转化为一场多方共赢的营销事件。

这背后正在酝酿一场产业变革。上海杜莎宣布将推出“动态蜡像2.0”技术,通过微型电机让面部表情发生微小变化;芒果TV也顺势推出《蜡像炼金术》综艺节目,把蜡像制作过程变成了真人秀素材。这些创新尝试揭示了文化产业发展的方向——在虚实融合的元宇宙时代,传统蜡像艺术正在寻求作为“实体NFT”的新定位,既要保留物理艺术感,又要拥抱数字时代的互动基因。

当林更新的蜡像最终带着网友P图的痕迹成为一种特殊的展品时,这场闹剧已升华为一种文化样本。它见证了形象主权从明星单方面掌控转向公众共同创造的时代变迁,记录了艺术诠释权在专业和大众审美之间的拉锯,也预示着文化IP在跨媒介传播中的阵痛与重生。或许未来某天,当我们戴上增强现实眼镜,看到行止神君在吐槽视频中挑眉回应时,我们会想起今年春天这场充满荒诞与启发的蜡像风波——那不仅是某个形象的失败,而是整个文化叙事体系重生的阵痛。返回搜狐,查看更多