Facebook邀请媒体合作伙伴入驻旗下流媒体平台FacebookLive已满一年。这12个月间,纽约时报在Facebook主页上直播视频产量一直远超普通的非直播类视频,尽管,如今前者在平台上的浏览量还远不及后者。

去年,有报道称Facebook Live共斥资5000万美元,与将近140个媒体公司和名人明星签约,吸引他们为平台生产直播内容。据华尔街日报消息,与纽约时报签署的这份为期一年的合作协议价值303万美元,这一数字仅次于Facebook向另一内容合作伙伴Buzzfeed支付的305万美元。

现在,一年过去了,针对Facebook这笔金额不菲的投资,纽约时报是如何调整其视频策略的?

《哥伦比亚新闻评论》最近发表的一篇文章,分析了2016年2月至今年4月纽约时报Facebook主页发布的全部视频,结果显示,相较普通视频,直播视频的浏览量偏低,但参与度较高。而出版商在社交平台上试水直播内容的投入产出比目前仍不清晰。

一年累计发布1417条实时视频

2016年2月,纽约时报首次在其Facebook主页发布了一场视频直播,这次直播并非由纽约时报直接发起,而是来源于纽约时报著名专栏作家尼古拉斯·克里斯托弗(Nicholas Kristof)的个人主页。这是克里斯托弗面向网友发起的一场实时问答。

此后,2016年4月5日,纽约时报第一次专门调动团队,自主策划了一场线上直播,形式仍是面向用户的实时问答,纽约时报美食版编辑和《T》杂志主编在这一次直播中联袂出镜。

至今,纽约时报Facebook主页已累计推送了1417条实时视频,数量大大超过同一时期上传的1244条普通视频。

据传纽约时报与Facebook的合约自2016年4月起生效,到目前为止,仅2016年11月、12月这两个月,直播视频的产量低于普通视频。双方协议约定、纽约时报向Facebook承诺完成直播的准确数字,我们不得而知。但从2016年4月至2017年4月,纽约时报在每个工作日平均上传实时视频4.4次(平均1.4次转自纽约时报旗下的其他账号),周末日均1.6次(转自纽约时报旗下其他账号的平均0.5次)。

这一期间,纽约时报在Facebook Live上每日的直播次数波动较大。从2016年4月1日到2017年4月30日的395天间,有344天直播为1次或1次以上;有7天直播达到10次或更多;2017年1月20日特朗普就职典礼当天,直播次数达到日峰值——18次。

试水一年,产量尚算可观。但新闻从业者更为关心的问题依然是,内容的质量。

2016年8月,在跟Facebook合作大约4个月之后,纽约时报的直播质量遭到其公共事件编辑利兹•斯派德(Liz Spayd)批评。斯派德在一篇名为《Facebook Live:内容太多,来得太快》(Facebook Live: TooMuch, Too Soon)的专栏文章里详细阐述了自己的观点。

“太多内容在品质上配不上纽约时报的名字……我希望纽约时报能放慢脚步,重新部署,坚守以往内容制作的严谨标准,拒绝二流内容。毕竟,眼下劣质视频充斥市场,而纽约时报有能力生产的优质内容仍然十分稀缺。”

Live视频浏览量不及普通视频,交互性更优

在浏览量方面,纽约时报在Facebook上发布的直播视频也远不及非直播类视频。

截至2017年5月1日,纽约时报Facebook Live主页上发布的1417条直播视频,累计带来了大约2.43亿浏览量,平均每条视频浏览量约17.2万。同一时期,纽约时报发布的普通非直播类视频,在数量上比直播类少173条,但却获得了约7.4亿的浏览量,平均每条浏览量达59.5万。

分析纽约时报Facebook主页上的直播类视频,可以发现,2016年美国大选相关的直播显然最受欢迎。在浏览量排名前10的直播视频中,有8条与大选相关,内容包括:3场总统竞选辩论、纽约时报记者竞选分析、奥巴马卸任演讲、特朗普就职演说等。此外,今年1月,纽约时报在Facebook上对Women’s March女权运动进行了长达4小时的直播,这场直播是目前为止播放量最高的,浏览量达580万。

与直播类视频相比,2016年4月起浏览量排名前10的普通视频,内容则更为多元。只有3条视频节目提及特朗普或希拉里,且没有一条跟选举相关。播放量最高的视频是一段关于奥运选手西蒙•拜尔斯(Simone Biles)的介绍,已被观看了超过5000万次。

纽约时报试图用自身的经验说明,成功并非只与流量数据相关,更重要的是鼓励记者去拥抱新平台。

从纽约时报在Face Live的直播来看,最有价值的衡量标准往往不是“浏览量”,它更可能是:人们在一段视频上花了多长时间?他们有没有分享这段直播视频?他们评论了吗?

事实上,在调动用户发言评论方面,直播的表现要优于普通视频。根据分析所得的数据,视频直播平均能产生1011条评论,超过普通视频的2倍,后者的评论数平均为536条。

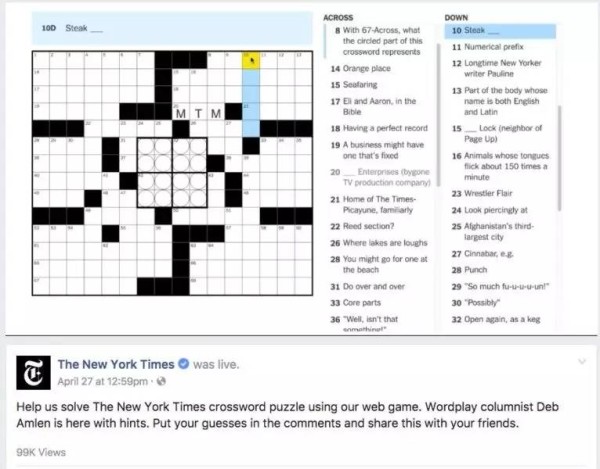

在直播过程中调动用户评论和参与互动,是一项颇为有效的策略。纽约时报55%的直播中,记者都会明确地鼓励观众留言。而用户的评论互动又进一步丰富了直播的内容,当用户留言以提问的形式出现,它们又可以生成新的内容,触发新的互动和分享。一个典型的例子,纽约时报经典的填字游戏也推出了Live众包创作的模式,文字游戏栏目编辑会在线实时给出提示,观众则可以通过评论来解答,并分享给自己的朋友们。

在纽约时报的视频直播中,评论数最多的是三次总统大选辩论,仅第一场就获得了169057条评论。

改变媒体业 or 控制媒体业?

直播的独特卖点在于,用户有机会跟纽约时报的名记们即时互动,讨论热门话题,无论是关于总统辩论还是当天的填字游戏。这种形式的交互有助于让纽约时报与庞大的Facebook用户之间建立联系,进而提升品牌忠诚度。不过这也很花钱,而且没有清晰的盈利模式。

对出版商来说,权衡Facebook Live带来的利弊远不是那么简单。正面来说,Facebook为出版商提供了现成的直播基础设施,出版商有了获取、到达Facebook庞大用户群的新渠道,其旗下记者也因此能尝试拥抱新平台,体验新的新闻叙事方式。但另一方面,针对Facebook制作、跟进一场流量可观的独家视频直播,对出版商来说代价十分高昂。而且,他们并不能通过自身的内容输出直接掌握真实的受众数据。尽管可以拿到关于视频节目覆盖和到达率的数据(很可能是不可靠的),也知道最终能从中置式广告(mid-roll ads)中获取多少收入分成,但实际上仍不能据此计算出投资回报率。换句话说,在Facebook上制作独家直播视频的成本是可量化的,但在提升媒体品牌和付费订阅方面能带来多少实际收益却没法测算。

对Facebook来说,直播带来的收益则似乎清晰得多。最初的那笔财务支出很快带来了显著的效益——许多出版商不断向平台供应大量的独家视频直播。Facebook从未掩饰其通过直播变现的期望,而出版商想知道的是,能否从中分得一杯羹。这样的赌博并不陌生。

在当下新闻业面临的危机中,社交平台掌握着主导权,这一点毋庸置疑。媒体入驻Facebook Live的第一年,同样印证了这一景象。出版商在争夺数字广告收入上打了一场堪称失败的战役,但大部分媒体仍不能不理会社交平台惊人流量可能带来的想象空间。就直播而言,出版商通过制作上传内容,将用户导入到Facebook,并使之留存在平台上。这进一步加强了Facebook对广告商的控制权,唯一的希望只能是从Facebook手上分享一点战利品。

出版商和平台方之间的关系仍只是建立在一种脆弱的可能性之上。而这一未来是美好的许诺,何时会变成现实,眼下尚不能给出答案。返回搜狐,查看更多