提到综艺话题,一定少不了艺人。但艺人和时时相伴的经纪人一起上综艺是怎样一种体验?

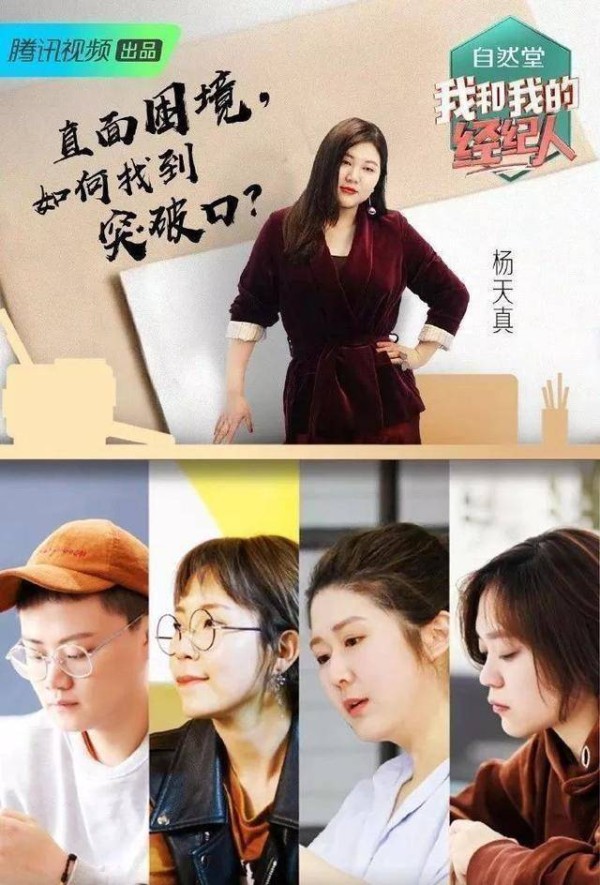

《我和我的经纪人》,一档记录艺人和经纪人真实生活的真人秀节目,在万众期待中开播了。

作为粉丝,雄赳赳气昂昂的要来搜集这些日常被diss为废物经纪人“不作为”的证据。

作为吃瓜群众,还有什么比明星在台下的真实生活更让人有一探究竟的冲动吗?

哪曾想,看完第一期把我圈粉的不是艺人,而是这几位让我感同身受的经纪人,这残酷的职场体验,有太多痛并快乐的相似经历。

1

职场的样子

作为纪录式综艺,《我和我的经纪人》在带有超高话题度的艺人和经纪人生活的选题里,选择切入“职场”的概念。

不是经纪人业务能力大比拼,也不是排演后的艺人和经纪人的生活大作战,《我和我的经纪人》记录下艺人和经纪人当下正在进行的真实生活,在表面的光鲜亮丽背后,艺人面临着高压的工作环境和未知的职场选择,而各路经纪人,一边受着质疑,一边冲在前头。

没有谁是天生的职场达人。节目第一期选择了四组艺人为表现对象,也鲜明地呈现出职场的两种状态。

白宇和宣传经纪人琪仔、乔欣和94年的经纪人浩浩属于怎么处理事业的上升期,张雨绮和经纪人筱雅、朱亚文和经纪人一娃属于怎么面对事业的瓶颈期。

在经纪公司,所服务的艺人被称为客户。

甲方走得太快乙方跟不上怎么办?白宇的经纪人琪仔就面临这样的问题。凭借《镇魂》走红的艺人白宇,一时间通告不断,经验不足的琪仔,同样迎来了她诸多的职场第一次。

压力需要宣泄,有时无法跟家长倾诉,只能自己默默地哭一通发泄完,然后再接着笑着迎头而上,“工作三年我没觉得(自己)成长速度慢,但是因为他成长速度太快,随之而来的事情太多了,我不知道怎么去做,我怎么去平衡工作跟我真正的成长。”

初出茅庐,末位淘汰迎面而来,职场的每一次选择都会成为人生的一个转折点,试错的成本越来越高,谁也没法完全正确地预测未来。这多像生活里那些心有余而力不足的时刻,那些微小的进步和成长,总是那么的磨人。

而张雨绮和经纪人筱雅,要解决的是带着明星光环的职场瓶颈。

商务问询全部停止,节目邀约陆陆续续,私生活被放到公众面前后,形象受损和持续的被消费,又该怎么做好“艺人”这份工作呢?

经纪人筱雅认为,作为经纪人,是应该带着爱的,她选择在火锅店这个轻松的环境跟眼前这位甲方客户聊,同时又把她当作朋友,敞开心扉的聊天而不是强势的逼迫,艺人,同样也是需要倾诉的。

不做自己很难,做自己更难。职场的那些停滞不前和自我损耗,总是让人陷入自我否定。

方向感迷失的还有朱亚文,“说成熟不成熟,你还整天在那晒娃,上任何综艺,左打一拳,右打一拳,观众对他的印象没有具像化”,在经纪公司内部讨论会上,商务经纪一语中的点明了朱亚文身上出现的问题。

《我的我的经纪人》就这样把艺人和经纪人的职场呈现在大众面前,他们特殊,但那些迷茫的瞬间,总让人看到了我们生活的样子。

2

纪录式综艺的制作

第一季《我和我的经纪人》以头部经纪公司壹心娱乐为拍摄对象。这一捧红范冰冰、鹿晗,签约张艺兴、马思纯、春夏、欧阳娜娜等一众艺人的经纪公司,本身就自带强大的话题性。人们不无用阴谋论质疑这家公司的每一次热搜和风口浪尖。

但这也就难免出现对“经纪公司自我洗白”质疑的声音,毕竟对于真人秀节目来说,这种“真实”本就是被打了折扣的。

从选择哪些对象进入节目的视角,到呈现出哪些内容,又要回避哪些商业机密,《我和我的经纪人》就像一次“问题艺人”和“问题经纪公司”与观众的对话——我也是普通人,在演艺圈也会遇到职场问题,我把问题拿出来给你看,你愿意等我再成熟一些,或者包容我的缺点吗?

从第一期播出效果来看,节目在“真实性”上做到了有的放矢的还原和保留,但这毕竟是一种运作模式经纪公司的代表,而且本季节目又只呈现了这一家公司,真实性的话语权也就自然掌握在拍摄对象自己的手里。在后续的节目中,也期望在制作上可以保持有看点的“真实”。返回搜狐,查看更多