从鹿晗新专辑看“流量偶像”的价值与转型

如果你身处娱乐界互联网之中,你会发现它时常呈现出一种奇特的架构,即“沉默的螺旋”(传播学概念,人们倾向于隐藏自己相对小众的观点)变体。

这种“螺旋”在娱乐界尤为显著:人群占少数的“粉丝圈”通过转达、评论、点赞带来了巨大的声量,而人数占多数的“路人”选择对相关议题保持沉默。他们一是惧于暴力不敢发言。二是没兴趣发言,对圈中事不感兴趣。

这种喧嚣与沉默的冰火之歌充斥着中文互联网,围绕着“偶像”而来,“偶像”成了原罪背负者,以至于现在路人对“偶像”很难有什么好感。

单单批判“流量偶像”带不来什么现实意义。不如深入其中,去看看它的成因、必然性与局限性。

在上个世纪,“偶像”是与“实力”相对的一个称谓。当时的媒体与评论界喜欢划分“偶像派”和“实力派”。但在千禧年前后,南韩的练习生制度与偶像男团选拔制兴起,“偶像”的定义逐渐发生了变化,重塑了整个亚洲的娱乐工业。

重新定义后的“偶像”向受众提供的,是一整套“体验”:视觉、听觉、深层情感投射。

歌手,从音乐和演出,到视觉Artwork,MTV,再到歌中书写自我,塑造艺术人格,使得听者能够听出歌曲之外的深层次人性,它会附带丰富的人格属性使审美体验更加丰满。我们会向这个形象投射我们自身。同理,偶像们的作品与表演之外,延伸出的人格也是受众欣赏与共鸣的对象,这也成为了“偶像经济”坚实的情感基础。

以往,演员们隐形地位要高过歌手,他们形象即价值,能够与商业无缝对接。歌手的大众认知没有视觉直观。而由音乐走向“偶像”的一整套人性体验,转化为商业语境中的强带货能力,提高了歌手职业的地位。

这个模式确实启示了不少(哪怕是)传统唱片公司出身的歌手们。歌手愈发趋于人格化。歌手们地位提高,市场认知度提高,音乐的销量被带动,好处很多。

但这对整个音乐环境长期的竞争力而言,需要进一步探讨。

探讨的来源来自两个现实的观察:

第一,对于一个受众来说,他喜欢的“人”是有限的,但他喜欢的“作品”却可以是无限的。这也就是说,以人格为核心吸引力,圈子是有限的。以作品说话,潜力却不会枯竭。

第二,亚文化圈子的封闭性问题。一旦一个偶像粉丝社交圈形成,随着时间沉淀与人数扩张到了一定的程度,就会形成自己的亚文化,从而趋于封闭。作为艺人,如果一直在消费这个社交圈的话,影响力将会缓慢下坠。

因此,艺人要长期发展,必然要出圈,要从“偶像”向“音乐人”等角色转型,即从人格魅力主导转向作品魅力主导,才能获得更长远的艺术生命。

试着以鹿晗为例来分析

鹿晗可以说是第一批开启流量偶像时代的关键人物。比起基本功扎实、运作相对规范的先行者们,新一代流量暴发户们似乎远未达到其前辈的水准。鹿晗的运作并不让大众反感,或者说,并不过分打扰大众。

鹿晗说“我之前在国外待了那么久,也算唱着K-POP出来的,有时候我在想为什么K-POP在中国能流行,中国人唱的就流行不了?所以我还在找。”

他似乎一直在试图探索这个问题。这或许也是他有相对稳固的音乐制作团队(主要来自国外厂牌Djemba Djemba、Santell、Picard Brothers等,与一些优秀的国内Rapper与制作人)长期合作的原因。在彼此了解的情况下,鹿晗的音乐基本能够反映这些制作人吸收的欧美音乐养分,同时以他个人的嗓音特质进行调试。

他试图接轨国际,但与华语乐坛主流审美有一定距离。当乐坛主流依然是赏词、抒情文化主导、重视Vocal的情况下,他选择的欧美主流倒显得有些“非主流”。花了很多心思,花钱请天价制作团队,有时还不如几句无病呻吟的歌词有用。

鹿晗这次发布的新专辑《π-volume.1》,以“π”为概念,暗喻不重复自己,延伸音乐风格的“圆”的进取心,寓意着在“新鹿晗效应”下,鹿晗的音乐和π一样无限不循环。两首歌都是以往他相对较少触碰的风格。

《剧中人(Imitation)》是鹿晗第一次尝试Rap,是一首比较旋律性的Hip-hop,是嘻哈曲风中比较适合鹿晗的那一脉。因为鹿晗的声音气质相对温柔、克制,硬核、黑暗的作品与他气质不那么贴合。因此这首歌中流畅、律动多变的R

这是典型的将欧美潮流曲风与鹿晗的个人特质相结合的产物,把Trap音乐融化在了鹿晗相对擅长的R&B美学中,把Trap做得更为清新。

《体会(Nature)》是一首原声吉他配置的R

两首歌都可以听出制作上的质感,以及他们基于鹿晗的声线、人格特质量体裁衣的本领。前者突出他在音乐上的想法与他对国际潮流的吸收,后者则贴合他声音表达中的性格特质,属于诚意之作。

听得出他和他的团队在音乐上下足了功夫,不停地在探索以音乐破圈的方式,听得出音乐上的进取心,没有单纯停留在消耗现有圈层中。这也是鹿晗作为一个成熟的艺人要走向更长远事业的必然。很多后来者都难以企及他的成熟度。

若要给更多的受众以突破性的冲击,可以是曲风取向上更为小众而本质,可以是歌词内容上更为尖锐而现实。总之要更多地靠向严肃、靠向本质、靠向文本化。这是华语音乐听众对音乐人审美的大势所趋。

是否能探索到他想要的流行高度,还需要时间的检验。但这些作品在商业上显然已经获得了成功。

鹿晗的音乐发行玩法

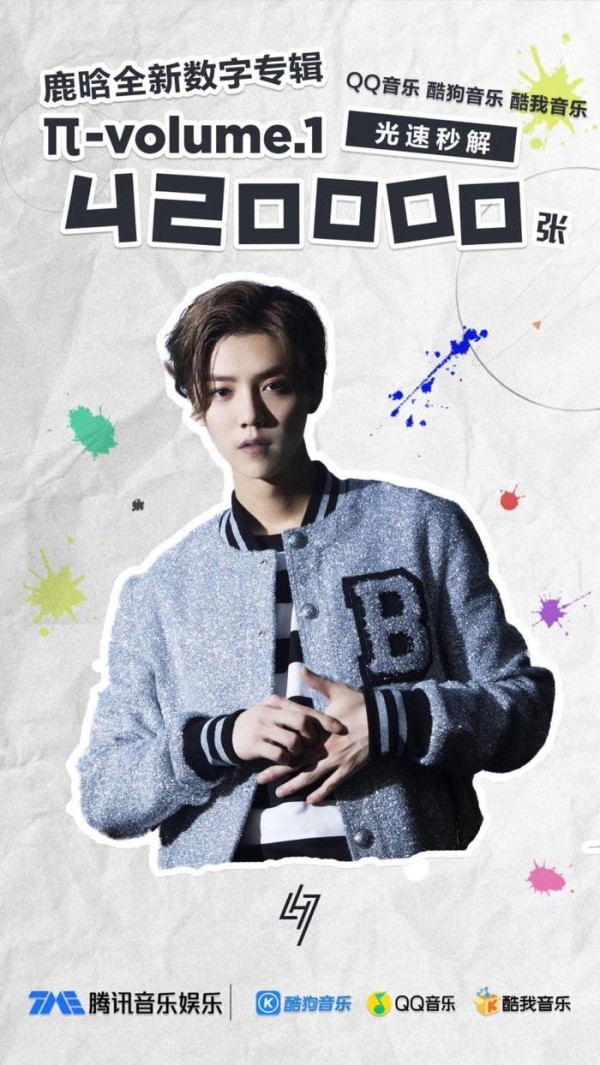

这次的《π-volume.1》在发行上与腾讯音乐娱乐集团合作。众所周知,腾讯音乐娱乐集团旗下有三个一线音乐平台QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐,基本涵盖了各个层面的音乐听众。这次在发行上玩了一些有意思的新花样:

其一,三平台累计销量突破42万张,则解锁一首免费单曲《体会(Nature)》,所有用户都可以听到。

其二,三个平台根据自己的资源,设计了各自的玩法。例如QQ音乐在特定销量达成后,能够解锁相应的宣传资源,例如公交站牌、公益花路、户外大屏、音乐教室等,皆已成功解锁。例如酷狗音乐在特定销量达成后,可以获得联名足球场和美国时代广场大屏的宣传资源。酷我音乐则设计了抢擂活动,能够获得签名专辑。

预售当日的成绩也很亮眼:

●三平台累计销量秒破42万

●27分钟突破1700000张

●预售一小时获得QQ音乐钻石唱片,酷狗音乐三金唱片,酷我音乐金唱片铭牌。

●登上QQ音乐数字专辑畅销榜日榜、周榜第一,年榜第三;酷狗音乐专辑畅销榜周榜第一;酷我音乐专辑畅销榜日榜、周榜第一。

一方面是由于鹿晗强大的号召力,另一方面腾讯音乐娱乐集团根据鹿晗设计的一系列创新的发行玩法,同时以强势的宣传资源作为回报,进一步带动了市场购买力。

总结

这也印证了我在前文抛出的观点——流量偶像的强商业转化率有足够的资本去尝试更多的玩法,开拓音乐市场的营销。他们盘活了歌手对商业与经济的意义。他们为唱片市场带来的收益,有助于音乐平台持续发展,向更广大的音乐群体提供服务,形成正向循环。这是鹿晗等人在广义唱片市场中的开源作用。

音乐上,鹿晗等人紧随着时代的潮流,制作上不惜工本,全力以赴。但他们精心打造的音乐强调的是感官的释放,听觉的舒畅,编曲的精细。可华语乐坛主流的音乐寻找的是抽象的“走心”,简而言之就是注重歌词与旋律的保守抒情。

这两者间存在一个断层。想要抹平这一点,除非裂缝的两端在审美上趋同。而这可能需要很长的时间。以武断的彼此鄙视加剧这种断层是件很容易的事,但我不认为这能真正解决问题。解决它,首要的还是彼此理解。

不希望看到盲目偏激的音乐审判,也不希望看到铺天盖地的复制人军团。二者都在用某种方式摧毁乐坛。人在社交属性中并不天生是两个物种,只不过激情与审美终究是两件事物。只有在彼此理解基础上持续探索,承认各自阵营的价值,才能迎来更有希望的明天。

THE END

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。

网址:从鹿晗新专辑看“流量偶像”的价值与转型 http://c.mxgxt.com/news/view/1361310

相关内容

鹿晗34岁:从顶流偶像到直播间的深思与挣扎归国四子的流量悲歌:偶像转型的困惑与失落

鹿晗效应:从超级流量偶像到新晋投资人

鹿晗:从偶像到潮流先锋,他在时尚界的转变之路

鹿晗:从顶流偶像到低调新生,他经历了什么?

鹿晗:从顶流偶像到成熟艺人的华丽转身,背后的成长故事

黄子韬与鹿晗同框直播:从顶流偶像到网络红人后的蜕变之路

鹿晗:从顶流到低谷,33岁事业转型的心路历程

鹿晗黄子韬合体直播,顶流转型靠抖音?

鹿晗:从少年偶像到影响力巨星的华丽转身