植物如何识别土壤中的“敌友”?沪上科学家在植物区分共生和病原微生物研究中取得重要进展

在指甲盖大小的土壤中就存在多达10亿个微生物,植物如何精准识别这些微生物是会致病的“敌人”还是可以帮助自己的“朋友”?位于上海的中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究团队在植物区分共生与病原微生物的分子机制研究中取得重要进展,相关成果今天凌晨在国际权威学术期刊《细胞》上发表。

土壤中的微生物包括能与植物建立互利共生关系的共生微生物,也包括能侵染植物、掠夺其营养的病原微生物。其中,菌根真菌可以与大多数陆生植物建立共生关系,帮助植物高效地从土壤中汲取磷、氮等关键营养元素。与之相反,病原微生物的存在却时刻威胁着植物的健康、作物的产量。因此,植物如何精准区分共生与病原微生物,已成为植物-微生物科学与作物科学领域的核心科学问题之一。

王二涛研究团队在前期研究基础上,以基因组结构相对简单的早期陆生植物“粗裂地钱”为研究对象,进行了深入研究。

早期陆生植物“粗裂地钱”,来源:中国植物图像库

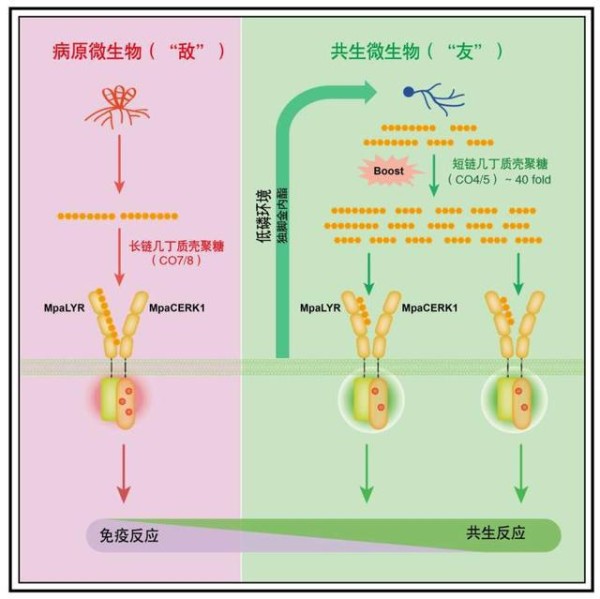

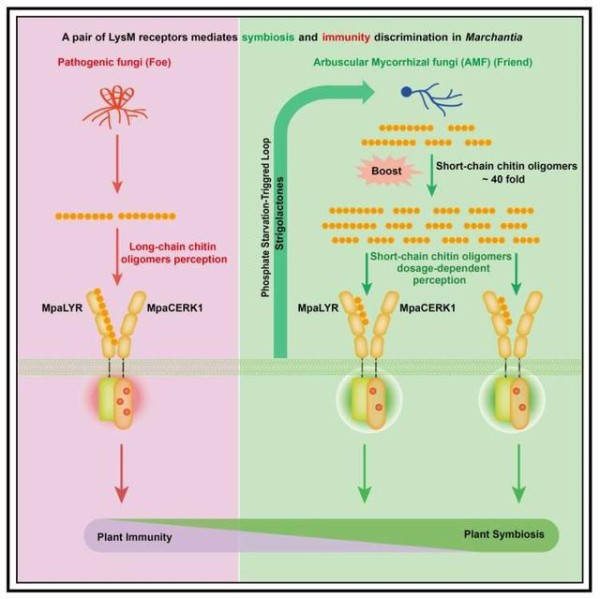

研究发现,粗裂地钱中一对LysM类受体激酶—MpaLYR和MpaCERK1分工合作,能够精准区分共生与病原微生物,并激活不同的下游信号通路,它们就好像门卫,能够验证“来者”是敌人还是朋友。具体来说,MpaLYR-MpaCERK1受体复合物是通过识别不同长度的几丁质壳聚糖(CO4/5或CO7/8)来区分共生和病原微生物,使植物在面对不同陆地环境时既能够通过菌根共生进行营养摄取,又保证对病原微生物的免疫抵抗。

这一研究为农业生产提供了重要启示。一方面通过增强植物与菌根真菌的互作,可以显著提高作物对土壤养分的吸收能力,尤其在低肥力土壤条件下表现尤为突出。另一方面,菌根共生为构建低投入、高产出的农业体系提供了强有力的科学依据,有助于实现生态农业与粮食安全的双赢。

王二涛研究团队多年来致力于植物与微生物共生机理和应用的创新研究,并在该领域取得了丰硕研究成果。该团队的研究工作不仅揭示了植物识别区分共生与病原微生物的分子机制,也为作物通过微生物高效获取营养奠定了坚实基础。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

中英《南京条约》原文,你见过吗?

霹雳炮

2025-05-21 23:42:30

中央巡视期间,70岁刘海芳主动投案

鲁中晨报

2025-05-22 11:12:03

教育部公示!广东这三所高职拟升格本科

南方都市报

2025-05-22 10:56:36

网址:植物如何识别土壤中的“敌友”?沪上科学家在植物区分共生和病原微生物研究中取得重要进展 http://c.mxgxt.com/news/view/1363165

相关内容

中国科学院分子植物科学卓越创新中心王二涛研究组与合作者揭示根际微生物维持大豆产量的机制Nature Commun|南方科大宋毅团队揭示植物塑造抗旱微生物组的遗传和生态学机制

植物如何看见“光”—论文—科学网

今日启明星 ︱ 为了那份与植物的情缘 ——访华东师范大学生命科学学院姜伊娜研究员

中国科学院院士张克勤:研究绿色安全的病原线虫生物防控策略是国家重大需求

连发3篇!师范大学在国际顶级期刊(IF5y=26.4、16.1)发表研究成果,在植物分子生物学领域取得重要突破

科学网—从种子到幼苗,植物如何“看见”光?

植物科普

中国打破国外技术垄断的又一重大成就——我国科学家闫建斌领衔在抗癌明星药物紫杉醇生物合成方面取得突破性进展

兰州大学研究生在国际知名植物学期刊(IF5y=7.2)上发表研究成果