孙月 上海文联

“红”过了一百年的

“蓝”色狂想曲

孙月

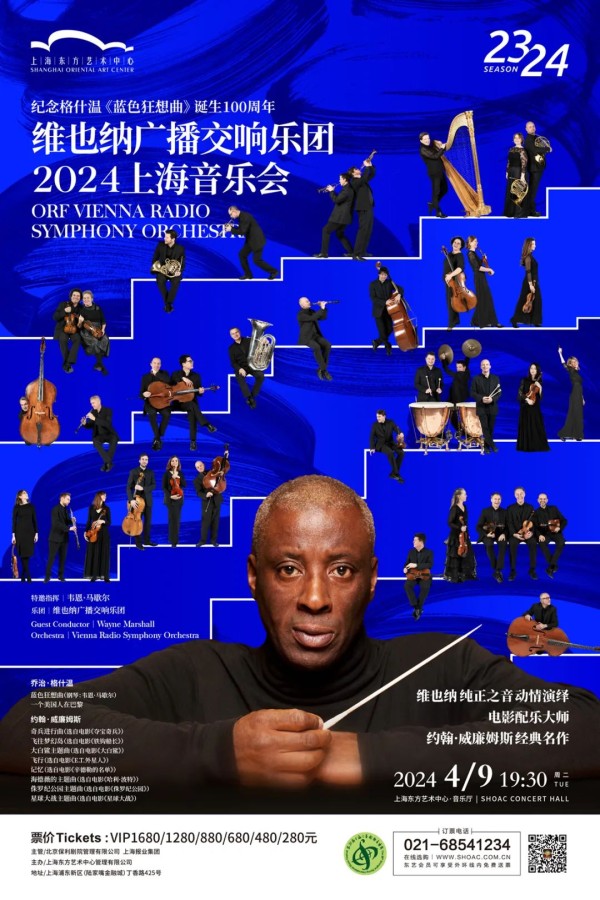

在今年上海之春国际音乐节的节目中我注意到,有中外两支著名交响乐团都选择了格什温的《蓝色狂想曲》,作为各自音乐会的主打曲目。一支是来自奥地利的维也纳广播交响乐团;另一支是本地的上海爱乐乐团。原因很可能如4月9日率先登台东艺的维广团在音乐会海报中宣传的那样:“纪念格什温《蓝色狂想曲》诞生100周年”。这部平均演奏时间15分钟,再慢也很少超过20分钟的钢琴与乐队作品,显然不足以撑满一般音乐会的半场时间。然而,这部需要用不少其他作品来“搭配”完成音乐会的“蓝”色乐曲,是什么原因让它在众多音乐会曲目中脱颖而出,在世界各地的舞台上“红”过了一百年呢?我想,还得先回到它诞生的1924年,简要回顾一下作品委约、首演,编谱等方面的有关情况。

乔治· 格什温

被“催生”出来的委约作品

在《蓝色狂想曲》问世的过程中,除了乔治·格什温以外,有两个不得不提的人物。一个叫保罗·怀特曼,一个叫费德·格罗菲。他们都出生在19世纪末,比格什温略大几岁。怀特曼是一支舞厅乐队的队长、指挥,在经营方面十分擅长,富有野心。格罗菲是乐队谱的编写者,在乐手中很有影响力,也是《蓝色狂想曲》爵士乐队谱和后来几个管弦乐队谱的编写者。当时,怀特曼的乐队还只是常驻在“皇宫饭店”的演出舞厅乐队,取名“皇宫乐队”。怀特曼非常欣赏爵士钢琴家在即兴演奏方面的才华,但他更渴望自己的乐队获得成功。经过一系列精心策划,他有意将自己乐队的音乐会安排在格什温表演档期的前后,并广为宣传。

保罗·怀特曼

费德·格罗菲

1923年末,怀特曼在纽约曼哈顿的风神音乐厅听见格什温与女歌手表演了一些流行歌曲,又得知他的主要竞争对手也即将开音乐会,就预定自己的音乐会也在这间音乐厅里举办。1924年2月12日,这场对外宣传为“现代音乐的实验”的音乐会,汇集了多部作品,有不止一部委约作品同时上演。格什温为爵士乐队和钢琴而作的《蓝色狂想曲》完成了它的首演,演奏钢琴的就是格什温。

当时,格什温已经是知名的自动钢琴艺术家、流行歌曲和百老汇音乐剧的作曲家,他的创作是一种更凸显“表演者”即兴才能的音乐风格。也就是,作曲家只提供基本的音乐形式,表演者、编曲者和制作人可以根据自身需要再进一步塑造音乐的具体形象。据报道,格什温在短短十天时间里就写出了《蓝色狂想曲》最初近似两架钢琴的乐谱草稿。

这里,与其说这是“创作”,不如说是“记谱”。因为,它很可能在这之前就已经初显端倪。只不过,它还隐秘地“潜藏”在作曲家的心灵与头脑里;流露自钢琴家日常的手指磨练中,呈现为转瞬即逝的声响洪流,但还没有成为“作品”。直到有一天,它不得不被落实于纸面上。就当格什温还没有思想准备时,1924年1月4日的一张报纸登出了一则广告——格什温正在为怀特曼乐队创作一首新作品。《蓝色狂想曲》最初的草稿,就是在这样一种令作曲家自己都深感震惊、时间又十分紧迫的情况下,被怀特曼“催生”了下来。

在音乐会倒计时的那段时间里,格什温几乎每天都会把一些“新鲜出炉”的钢琴谱纸交到格罗菲手中,再由格罗菲为怀特曼23人的乐队专门编曲。可以说,格罗菲为这部作品做了精心的管弦乐编配,根据乐队各个演奏者的能力“量身定制”。可以想见,从写出钢琴草稿、完成乐队编谱、再到乐队排练以及开演前的内部预演,这如同工厂“流水线”生产般的音乐会筹备过程,是多么紧张而高效。在这条“流水线”上先后出现的人物,是作曲兼钢琴独奏格什温、乐队编曲格罗菲,和乐队长、指挥怀特曼。但他们谁先谁后,并没有明确的分别。假如没有怀特曼、没有格罗菲,这部作品是否会在那时候问世,还真的很不好说。

“实验”成功让爵士交响乐“登堂入室”

在20世纪20年代,爵士乐还没有取得像今天这样的世界声誉。这种音乐涵盖了从拉格泰姆到布鲁斯,几乎所有根植于非裔美国人文化的切分音风格和舞蹈的表演技巧。怀特曼举办“实验”音乐会的目标之一,就是向包括古典音乐界重要人物在内的观众们展示,爵士乐作为一种新颖、独特的美国艺术音乐风格的基础,是完全可行的。

音乐会当天挤满了人,数百人被遣散。“前面有一群奇怪的观众,”根据怀特曼的回忆,“杂耍演员、音乐会经理都来看看新奇的东西,流行音乐人、作曲家、管弦乐演奏家与歌剧明星、时尚达人、吃蛋糕的人,都混杂在一起。”看来,发放免费门票和发布精美的节目都有缺点,因为怀特曼当天亏损了七千美元。不过,他可以承受这些损失。从长远来看,这场音乐会被证明是一项精明的投资。更确切地说,在“他们”的共同努力下,他“成功”投资了以《蓝色狂想曲》为标志的交响爵士乐,登上古典音乐的“大雅之堂”。况且,还是在其他众多乐曲和委约作品的“搭配”下脱颖而出的。《蓝色狂想曲》是音乐会下半场的倒数第二首,它的出现戏剧性翻转了现场局面,让观众体验接近无聊透顶时,在《蓝色狂想曲》的“狂响声”中几乎要“掀翻了屋顶”。在它之后压轴的是埃尔加最著名的进行曲《威仪堂堂》,那一刻仿佛在为“爵士乐”郑重地授予毕业文凭一样。

无论是否作曲家的本意,曲名中的“蓝色”至少有双重意义。它既是明示音乐整体上的忧郁气质和感伤情调,又是暗指乐曲主要以布鲁斯音调与节奏特征为具体表现手法。乐曲一开始就充满了“蓝调”意味:那是格什温自己指定的独奏单簧管音色,以及从颤音开始到不间断的上行滑音,唤醒了布鲁斯音乐不那么严肃甚至有些慵懒的情态。有人把这个从委婉颤音到夸张上滑“一气呵成”的单簧管起始句,与贝多芬的交响曲的“命运动机”相提并论,来强调它在听觉上的鲜明标识性和主题特征。格什温回忆自己的创作过程时说:

突然,我有了一个想法。关于爵士乐的局限性,人们议论纷纷。他们说,爵士乐必须严格遵守时间。它必须坚持舞蹈性的节奏。如果有可能,我决定用一记重拳来消除这种误解。受此启发,我开始以前所未有的速度创作。我脑子里没有固定的计划——我的音乐也没有结构。正如你所看到的,这首狂想曲的初衷就是一个目的,而不是一个计划。

那时,我正被召集去波士顿参加另一部剧的首演。我已经开始为这首狂想曲做了一些工作。在火车上,我听见钢铁般的节奏,砰砰地作响,对作曲家来说是如此刺激。就在那里,我突然听到,甚至在纸上见到,这首狂想曲从头到尾的完整结构。没有新的主题出现,但我已经在脑海中构思了主题材料,并试图构成一个整体。我把它看作是美国的音乐万花筒:我们的巨大熔炉,我们不可复制的民族活力,我们的蓝调,我们的大都市疯狂。当我到达波士顿时,我对这首乐曲已经有了明确的“情节”设计,与它的现实内容有所区别。

至于中间的主题,它突然出现在我脑海中,我的音乐时常会出现这样的情况。那是在我刚回到哥谭市一个朋友的家里……好吧,就在那里,我在钢琴上喋喋不休地弹奏,根本没有想到蓝色或任何其他颜色的狂想曲。突然,我听见自己在演奏一个主题,它一定是在我内心里萦绕许久了,正在找寻出口。它刚从我的手指里渗出,我就知道我找到了它。从波士顿回来一周后,我完成了《蓝色狂想曲》。

让爵士乐走出舞厅、旅途中火车令人兴奋的节奏咔嚓、大都市喧闹的混杂日常、回到独处时空里的心灵密语,都在格什温的音乐直觉中涌出,融化进了这部作品。可以说,“狂想曲”这种音乐体裁,恰到好处地为此提供了音乐形式的“大熔炉”。这是一种源自于古希腊“史诗”表演传统的文艺体裁,在19世纪中后期西方音乐的历史中发展成为管弦乐的形式和民族主义的身份标识。例如,李斯特的《匈牙利狂想曲》就让这种体裁从业余玩家级别跃升至艺术大师的地位,后来有许多同类体裁的作品也继承了充满灵感的狂喜性格,以别具风味甚至即兴的方式来表达。《蓝色狂想曲》便是后继者中的佼佼者,也是美国音乐文化的典型象征。它不仅唤起了蓝调,而且唤起了纽约的声音:下东区的手摇风琴、科尼岛的汽笛风琴、哈莱姆区的自动钢琴、离开中央车站的火车隆隆声、市中心建造摩天大楼的噪声等等。这些音乐所暗示的意象,在迪士尼拍摄的动画电影《幻想曲2000》中得到了充分利用和视觉化展开,很大程度上解释了这首乐曲所代表的美国形象。

作为爵士乐协奏曲的《蓝色狂想曲》它既有独奏钢琴与管弦乐队之间的对抗与协作,又有比一般多乐章协奏曲更加灵活自由的幻想气质。作品以单乐章的形式完成了压缩的交响性四乐章的结构,形成了近似相互关联的首乐章、谐谑曲、慢乐章和终曲。作曲家的意图似乎也很明显,每个部分都有他的速度提示:中等速度,更活跃、适中的小行板,激动不安并神秘兮兮。每当进入下一部分前,他都会用延长、休止以及一些半音化的进行来作预备。相同或高度相关的材料几乎贯穿了四个部分,使它们听起来既是充分展开的,又是协调统一的。这确实符合作曲家在自述中作为“整体构思”的创意初衷,也是让爵士乐“登堂入室”前必然首先向古典音乐“脱帽致敬”的实际行动。

一百年后的今天,我们听什么?

以《蓝色狂想曲》为主打曲目的音乐会,无论对从未听过它的新观众,还是已经听过许多历史录音的资深乐迷,抑或熟知各种编谱版本的音乐行家来说,或许都是值得一听和“一听再听”的。一百年前如此,现在仍是如此。

维也纳广播交响乐团隶属于奥地利国家广播公司,与大多数其他奥地利交响乐团不同的是,他们非常注重对当代经典音乐的演绎与传播,在电影音乐领域也有比较突出的表现。4月9日在上海东方艺术中心的音乐会,他们不仅带来半场美国当代作曲家约翰·威廉姆斯的电影音乐,更是由资深的英国音乐家韦恩·马歇尔率团演绎《蓝色狂想曲》。作为格什温音乐的当代重要诠释者,马歇尔将以指挥家和钢琴家双重身份,呈献不同于任何已发行乐谱的《蓝色狂想曲》。按照这位音乐家以往的演奏习惯,观众们很有可能在现场听见他加入自己即兴编创的华彩段。至于它的长短,只有届时亲临现场才会知道。坐在钢琴前指挥乐队的他,也会让乐队与独奏之间的关系变得更加微妙和协调,好比百年前的怀特曼与格什温的亲密合作。

可是,还有一个人,他好像被遗忘了!贡献了《蓝色狂想曲》多个版本乐队谱的编曲家格罗菲。从1924年首演的初版,到迄今为止演出和录音使用最多的1942年版完整管弦乐队总谱,格罗菲这个名字也一直伴随着这部20世纪经典狂想曲的百年历史。在4月13日上海交响乐团音乐厅,上海爱乐乐团的“漫步美利坚”音乐会上,观众不仅能听到格什温的两首色彩斑斓的乐曲,还能现场体验格罗菲自己的代表作品——由五个乐章组成的《大峡谷组曲》,领略这位作曲家用音乐塑造的大峡谷地貌奇观。

更有理由期待的是,指挥家张亮与钢琴家元杰将联袂献演《蓝色狂想曲》。已经有许多历史录音证明了,这是一部“不必是美国人也能出色地演奏好这部作品”。不久前,格什温的手稿越过了近一个世纪的漫长版权保护期,正式进入公共资源领域。对它的编配、诠释、临响、品评、再创作,仍在持续更新中。作为20世纪美国文化的符号象征和音乐里程碑,这部从诞生至今“红”了一百年的“蓝”色乐曲,还会吸引并鼓励世界上热爱音乐的人不断进取、守正创新,找到每个民族自己的独特的文化之声。

作者 | 孙月(上海音乐学院音乐学系副教授)

美编 | Yep

原标题:《导赏|“红”过了一百年的“蓝”色狂想曲▸上海之春◂》