权力滥用的“灰色产业链”:从选角到犯罪的堕落路径,迟来的正义

一、权力滥用的“灰色产业链”:从选角到犯罪的堕落路径

郑某峰案的核心在于其多重身份赋予的“权力便利”。作为导演、投资人、公司董事长,他手握资源分配的话语权,却在海南以“挑选演员”“指导排练”之名行侵害之实。这种利用职业优势实施犯罪的行为,正是娱乐圈权力滥用的典型缩影。近年来,从选角潜规则到“饭局交易”,从导师制下的精神操控到资本方的资源垄断,娱乐圈的层级压迫早已形成一条隐秘的灰色链条。郑某峰案的特殊性在于,他将目标锁定在未成年人群体——这一最脆弱、最缺乏自我保护能力的对象,其行径不仅触犯法律,更践踏了社会伦理的底线。

更值得警惕的是,郑某峰的商业版图与行业地位为其犯罪行为提供了“保护伞”。据天眼查数据,他在海南投资了5家影视相关企业,身兼香港HFIO资本管理公司董事长、金像影业董事长等要职。这种资本与权力的深度绑定,使得类似事件往往被掩盖于“行业惯例”“艺术需要”的借口之下。当资本成为犯罪的底气,当资源成为要挟的筹码,娱乐圈的“造梦工厂”便异化为弱肉强食的丛林。

二、道德失范的“双重面孔”:公众人物社会责任感的消亡

郑某峰曾因在周星驰电影《美人鱼》中饰演“郑总”一角走红,其“土豪式”表演被网友赞为“比主角更出彩”。然而,荧幕上的“喜剧形象”与现实中的“犯罪嫌疑”形成刺眼反差,暴露出公众人物道德人格的分裂。这种分裂绝非个案:近年来,从性侵丑闻到偷税漏税,从吸毒嫖娼到学术造假,娱乐圈频频曝光的丑闻折射出部分从业者对社会责任的漠视。他们一方面享受着粉丝崇拜与资本追捧,另一方面却将道德准则视为束缚,将法律红线当作可逾越的藩篱。

更深层的危机在于,这种道德失范正在侵蚀行业的公共信任。郑某峰案中,受害者为参与选拔的未成年人,其家长本将孩子托付给“艺术殿堂”,却未料到遭遇身心创伤。当行业无法为追梦者提供基本的安全保障,当“导师”“导演”的头衔沦为犯罪的伪装,公众对娱乐圈的期待将不可避免地转化为失望与愤怒。

三、制度缺位与集体沉默:系统性风险的滋生土壤

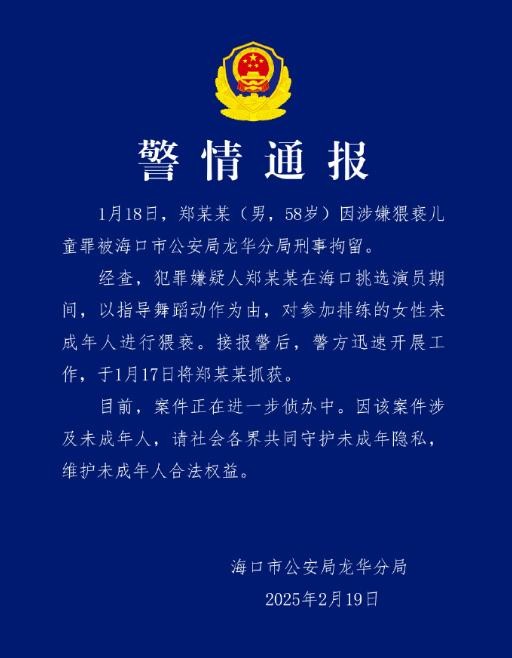

郑某峰案的曝光源于自媒体“法度Law”的率先爆料,而非行业内部的自查自纠,这一细节暴露了娱乐圈监督机制的失灵。一方面,行业内缺乏有效的举报与保护机制,受害者往往因畏惧“封杀”或“污名化”而选择沉默;另一方面,资本利益共同体的“抱团”现象使得丑闻常被压制。例如,郑某峰早在1月18日已被刑拘,但消息迟至一个月后才通过非官方渠道进入公众视野,这种信息滞后背后是否存在人为干预,值得追问。

此外,法律惩戒与行业自律的脱节也加剧了乱象。尽管我国《刑法》对猥亵儿童罪明确规定“五年以下有期徒刑或拘役”,情节恶劣者最高可判十五年,但娱乐圈对劣迹艺人的处罚仍停留在“临时封杀”“舆论谴责”层面。郑某峰名下多家公司仍在运营,其参与制作的影视作品尚未被下架,这种“法律归法律,资本归资本”的分裂,无异于变相纵容犯罪成本。

四、破局之道:重建行业的伦理底线

要根治娱乐圈乱象,需构建“法律-行业-社会”三位一体的治理体系。首先,司法层面应加大对性侵、猥亵等犯罪的打击力度,完善未成年人特殊保护程序(如本案中警方强调“保护未成年隐私”);其次,行业需建立黑名单制度与准入审查机制,对从业者的道德记录进行动态评估;最后,社会层面应通过教育强化未成年人的自我保护意识,同时鼓励媒体监督,打破“资本控评”的信息垄断。

郑某峰案是一面照妖镜,映照出娱乐圈光鲜外表下的脓疮。当艺术创作沦为权力寻租的工具,当公众人物丧失对法律的敬畏,这个行业便失去了存在的价值根基。唯有以刮骨疗毒的勇气重构伦理秩序,才能让娱乐圈真正成为传递美与善的载体,而非藏污纳垢的名利场。

网址:权力滥用的“灰色产业链”:从选角到犯罪的堕落路径,迟来的正义 http://c.mxgxt.com/news/view/1404370

相关内容

从央视名嘴到落马囚犯,段暄堕落背后的秘密粉丝经济下的艺人隐私灰色产业链

跨国资本操控下的娱乐圈暗流:从张昊唯案看国际灰色产业链

张昊唯涉组织卖淫案:起底娱乐资本洗钱与灰色产业链操控术

张昊唯涉组织卖淫:起底娱乐圈资本操控的灰色产业链

你看到的热搜有多少是“机刷”的?警方起底背后灰色产业链

违法作乱的追星产业链亟需斩断 铲除灰色利益链

震撼!柳青扬的堕落:金融精英沦为贪腐分子,权力究竟有多 “毒”

男团插队事件源自畸形追星产业链 灰色产业链需严打

娱乐圈选角黑幕,当艺术殿堂沦为权力狩猎场