当影视方急于撇清“大制作”“巨制”时,他们在害怕些什么?

相较于以前将“大制作”作为卖点的宣传套路,如今的片方纷纷开始走低调路线,对于“巨制”、“大制作 ” 这样的字眼避之唯恐不及。

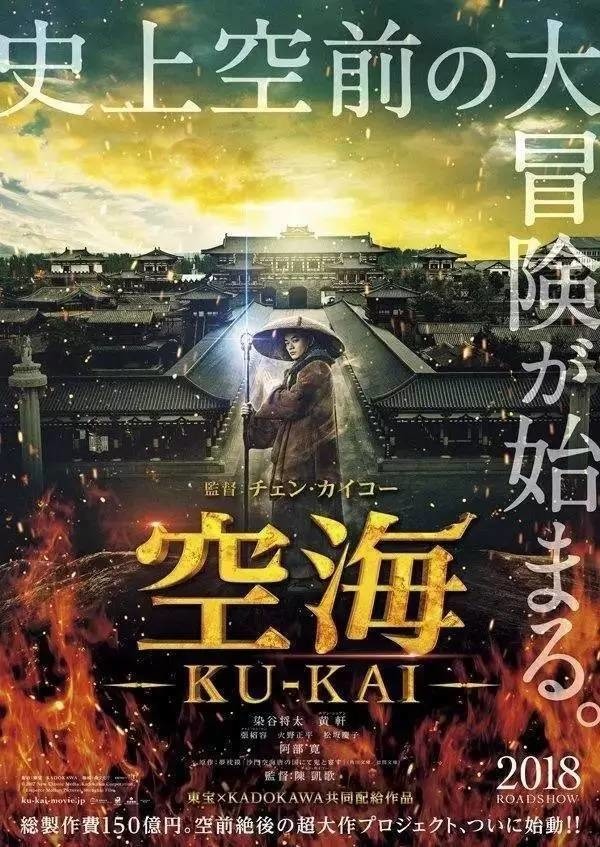

近日,《妖猫传》日版海报中,“总制作费高达150亿日元,空前绝后”的字样,引发日本业内激烈讨论。与此同时,一篇名为《陈凯歌<妖猫传>150亿日元制作费惊呆日本人?陈红:9.7亿属同类电影标准预算》的新闻在《北京青年报》上刊登。新丽传媒立即发表声明,称该报道失实,否认9.7亿传闻。

无独有偶, 主打视觉特效的《悟空传》上映之时,片方也要补充一句:视效费用并不高,而 电视剧《择天记》片方坚称投资不到4亿的新闻言犹在耳。

三毛抠图特效,天价明星

口碑危机叠起, 影视圈宁愿低调

在IP热的进一步推动下, 玄幻、奇幻、魔幻ip影视化成主流,“特效”成了各类剧花式宣传的噱头之一。“邀请好莱坞特效团队”、“耗资几千万特效成本”、“采用艾美奖特效技术,国产剧首秀”、“挑战国产电视剧最高难度动物特效”……通稿上五花八门的宣传语大多数成了日后被现实狠狠打脸的flag。

《幻城》号称请来了指环王特效团队,结果只有第一集出现的雪狮子看上去像是砸了钱,而之后粗糙的冰火特效,被观众集体吐槽为“辣眼睛”。正在热播号称投资了2个亿的《楚乔传》,因为粗糙的“抠像”和造型俗艳浮夸的红毛卡通“鹦鹉”收获了一大波吐槽。

一边是在资本的推动下,国产电视剧齐齐跨入亿元投资时代:《楚乔传》投资2亿,《孤芳不自赏》单集价格超千万,《军事联盟》投资超4亿。

而另一边,粗劣的观剧体验触发的,却是观众报复差评,甚至引发观众“花了那么多钱都花到哪里?”的质疑,接踵而来的质疑声讨和口碑、票房危机,稍微想想就足以让片方不寒而栗。

实际上,被批评特效差的影片是市面上所有特效大剧的通病,在宣传中将“大制作”作为卖点大肆传播,却没能交出满意的成果,这种落差感必然招致观众的反噬,近年来的这类电视剧口碑与收视的双跳水便是证明。

此外,号称花费数亿结果却不尽如人意,必然带来一系列质疑,于是明星天价片酬的问题,就这样被撕开了一道口子,对于可能给明星引火上身,片方们为了努力规避风险也是操碎了心。

观众则从中窥探到了行业的急功近利和迎合敷衍,无疑会加剧对作品的偏见与厌恶,对于片方来说,这种质疑追究并非好事。

在接连一系列影片遭遇质疑声讨和口碑、票房危机后,整个影视圈早已有所戒备, 一味推高成本吸引受众,这并非明智之举。 在行业不景气的当下,低调成为片方自保的优选之一。

保底发行压力大 低调驶得万年船

股价暴跌、影视并购事件的锐减、保底发行惨败,行业不景气已成现实,在这种背景下,片方为保票房步步为营,小心翼翼,又怎敢盲目宣传大投资,招致不必要的麻烦。

根据Vlinkage公布的数据, 过去一年,在传媒娱乐板块包含的48家上市公司中(未含2016年IPO公司),只有5家股价上涨(其中完美世界是1月份复牌),剩余43家均呈下跌走向。 在各板块涨跌幅度中,传媒娱乐板块股价跌幅达30.3%。

截至2016年12月31日,影视龙头股万达院线、华谊兄弟、光线传媒分别下跌55%、47%、35%。《一起拍电影》主编于华东据此测算,三家公司较一年前市值分别蒸发了780亿元、295亿元、195亿元,共计1270亿元。

同时,市场遇冷还表现在影视并购事件的锐减,根据Wind数据显示,到了2016年第三季度,监管趋严,数家上市公司重组失败,影视标的并购重组进入冷静期,2016年第三季度、第四季度更是出现了四年来增速首度下滑。

暴风集团、唐德影视、乐视网、万达院线、华谊兄弟等在内的公司,皆未能完成影视资产的并购重组,赵薇拟30亿元入驻万家文化成为最大股东,再度遭遇上海证券交易所的问询,能否成功还是未知数。

此外,近年来电影公司频频出招,如光线裁员20%,乐视网“优化”裁员,以及光线传媒和华谊兄弟通过减持股份套现的做法,都是希望在大潮跌落时保持稳定。

据数据统计,今年上半年国产片累计总票房为105亿,占比不足四成,同比下滑达到了20%,破10亿的国产片仅3部,且均出自“票补横行”的春节档。整个上半年的比拼中,国产片面对进口片属于完败状态。

面对如此严峻的形势,求稳成为了各大影视公司目标。片方一方面千万百计扎推7月15日到8月15日这一“黄金腹地”,以避开与进口片的正面厮杀。另一方面也通过改档以求更稳健的票房收入。甚至在保底发行上也开始“低调务实”起来,毕竟2016年电影界保底发行的失败案例占到七成,大家对此都心有余悸。

从保底发行的金额来看,最高的保底发行只是以8亿票房规模进行保底,没有一部影片“叫嚣”10亿,保底发行金额的大幅降低。同时为降低保底方风险,《战狼2》采用了分批付款、上映时限等更加复杂的模式。

看得出来,在影市低迷的现实面前, 影视公司为了保票房已然是煞费苦心, 小心谨慎, 实在不可能再盲目宣传大制作,毕竟枪打出头鸟,况且谁也没有把握自己的成果与高投资全然匹配。

票房是成本的3倍才能回本。在票房不景气的当下,大张旗鼓地宣传大制作,若电影票房未能达到预期,本就资金流紧张的影视公司必然雪上加霜,上市公司更会导致股价暴跌等一系列连锁反应,《一九四二》的票房失利就曾导致华谊兄弟股票跌停。

大制作=高票房的时代已经过去

刻意回避高投资或是挽尊

随着近年来小成本电影的逆袭,大制作与好片高票房挂钩的时代已经过去,“大制作”宣传点的价值逐渐式微,在大导演频频失利的情况下,刻意回避大投资或许还是导演们保住金字招牌的退路。

在以前,中国观众看电影主要看热闹,阵容、场面就成了关键因素,而现在,越来越多的观众开始看门道,“大投资+大导演+大明星”模式开始失灵。《泰濉吩谄狈可贤晔ぁ1942》,国师级别的张艺谋导演《长城》用了10亿成本在国内也不过收获了11.7亿的票房,而韩寒作为一个80后新导演的《乘风破浪》只用了1.6亿成本就撬动了10.32亿的票房。

一些大导演确实在近些年的电影市场上栽了跟头,尤其是号称投资4亿的《太平轮》只收回5100万票房,可谓是血本无归。。

看得出来大导演在把握市场导向方面有些力不从心,在高风险的电影行业,没有谁能够绝对屹立不倒,就像《沉默的羔羊》和《禁闭岛》制片人迈克麦德沃曾说:“整个电影行业被一些毫无理性的规则所左右,没有人能笃定拍摄一部成功的秘诀,很多时候我曾宣称要拍一部大卖之作,结果却是惨淡收场。”

有大导演加盟的影片,观众本身就提高了检验标准,若此时再有大投资的大肆宣传,无疑会进一步吊高观众期待值,当结果不如预期, 情绪性的评价对影片和导演口碑的伤害是极大的,电影《长城》就遭遇这种境况,豆瓣4.9的评分又有多少是客观的呢。

或许时代已经改变,在观众的眼里只有电影的好坏,而无大小之分,在看惯了大制作的中国观众眼里,大投入已然不再是选择电影的唯一标准,加上过去传统大片时代的核心受众已不再是市场主流,对于年轻观众来说,相比于视效也许更看中故事性而非大场面的堆砌。

中国影视市场的拐点来临,影视圈当下的低调与务实,对于行业的良性发展是有利的,只是舆情官担心过去强调“大制作”是为了吸引眼球,如今对“大投资”闭口不谈是为了保票房,到底什么时候能够单纯专注电影本身?

网址:当影视方急于撇清“大制作”“巨制”时,他们在害怕些什么? http://c.mxgxt.com/news/view/1412767

相关内容

不雅照连锁效应大爆发 女明星急于撇清关系田朴珺为何急于想撇清与王石的关系

两年前他赞李铁正直,如今急于撇清关系,发言却遭网友嘲讽

汪小菲被大s告怕了,儿子想吃麻六记,汪小菲急撇清:我没强迫他

什么是影视制作常识

为什么老板们害怕做短视频IP?

如何制作影视剪辑视频教程?影视剪辑视频教程制作方法是什么?

关联奶茶店出事,关晓彤急忙忙撇清关系,这是把顾客当冤大头吗?

墙倒众人推?新丽急着否认,娱乐圈忙着撇清,所有人都在欺负肖战

影视制作公司在制作影视时的三大步骤