莱昂斯卡娅访谈录

努力不带一个错音地弹琴

文|Michael Dervan

译|蒂芗

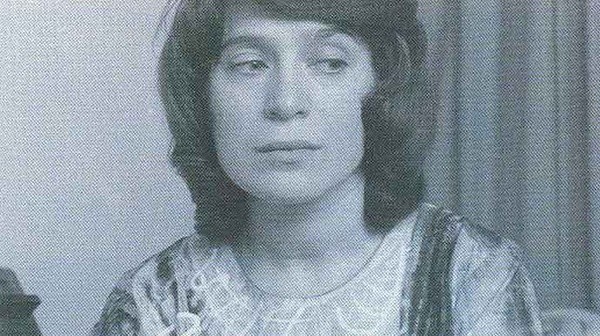

伊丽莎白·莱昂斯卡娅,这名字之前曾经只有一个形容词——“苏联的”,但她其实是受到多重影响的钢琴家。她出生于格鲁吉亚的首都第比利斯,父母亲都来自敖德萨。她青少年晚期求学于莫斯科,1978年定居维也纳。

我们会面于中立国瑞士著名的苏黎世史宾利咖啡厅(Zurich’s Café Sprüngli),那里到处是杯盏相碰的叮当声和人们在上午嘈杂的交谈声。她平静的气质与周围格格不入(她说她原以为那个咖啡厅很安静),她谈论自己时,谦虚而朴实,毫不做作。自始至终,她都流露出一种少见的内在美。

“可惜我不是格鲁吉亚人,我父母也不是。他们是二战期间从敖德萨搬到格鲁吉亚的。我母亲是犹太人,我父亲是波兰人和俄国人。而现在我已经算是奥地利人了。我很高兴出生在第比利斯并在那度过我的童年。那是非常明智的。”

Tbilisi,1952

她回忆道,她的童年无忧无虑。她身边的人总是满怀希望,那里有很多很多的音乐。“它算不上大城市,现在可能也就五十万人,但当时,那里大概有上百所音乐学校。格鲁吉亚人热爱音乐,因为你知道格鲁吉亚文化的,他们唱阿卡贝拉(A cappella:一种起源于中世纪的无伴奏合唱——译者注),有6到8种声音。这对每个民族都太重要了,就像唱诗班,让你学会歌唱。”

她的母亲在敖德萨学习了声乐和钢琴,但当时的条件很艰辛,“所以,让我弹琴和从事音乐,是她的一个梦想。跟每个人一样,我从7岁就学琴。”她钢琴学得非常快,尽管那一切对她来说十分正常。她第一次跟乐团合作时只有11岁,两年后,她就举办了自己的第一场独奏会。

18岁时,她到布加勒斯特参加了恩奈斯库大赛(Enescu Competition),并带着冠军而归。只有在那之后,她才到莫斯科,去莫斯科音乐学院学习,但这并不是因为她不得不去,她说,而是因为她想“感受新的阳光,新的空气和挑战新的环境。”

在第比利斯,她是在对政治问题没有任何意识的氛围中长大的。“那是我家的情况。我父母努力保护我不接触任何政治话题。比如,1953年,我七岁时,斯大林死了。他们在家从未提及过此事。我是在音乐学校知道那个消息的,那里每个人都在议论它。后来,当我长大后,我听到人们一直在聊他,他是亚美尼亚人,他是这,他是那,而我当时想,‘这都是什么呀?’,对我而言,他只是个人而已。”

在莫斯科,她是格鲁吉亚人还是俄国人不是问题。“在莫斯科,人们只会关心,我是不是犹太人。”她的护照上写着她是俄国人,因为她的父亲是俄国人。“但在莫斯科音乐学院,有关我母亲那一方和父亲那一方的信息,我都得写上。我确实感觉有什么地方不对。但是哪儿不对呢?我好多年都想不明白,因为答案并不在表面上。但后来,渐渐地,我明白了。”

莫斯科的训练让她的工作进入到一个新的强度。她不得不在第一节课就要凭记忆准备一首新的曲子,尽管她是“作为一个明星,一个冠军得主”来到莫斯科的,但她也不得不意识到,周围的每个人都是那么优秀,所有学生都那么有竞争力。

尽管她自称属于钢琴演奏的“俄罗斯学派”,但事实上,她说,那并不是一个单一的学派,它有太多不同的代表了。她提到了其中一些著名的演奏家和老师,比如,亚历山大·戈登维杰尔(他跟作曲家拉赫玛尼诺夫和斯克里亚宾过从甚密),萨缪尔·费恩伯格(Samuel Feinberg),和他那“绝妙的德意志精神”(费恩伯格备受世人推崇的,除了他的演奏技艺,还有他对巴赫的处理),海因里希·涅高兹(Heinrich Neuhaus),和他对“古典派和浪漫派,以及自由精神”的关注,以及他门下的高足包括拉度·鲁普和里赫特。

她一直追溯到她的老师雅克布·米尔斯坦。米尔斯坦曾是伊贡诺夫(Konstantin Igumnov)的助手,伊贡诺夫受教于亚历山大·西洛蒂(Alexander Siloti),而西洛蒂是李斯特的学生。但跟李斯特的这种遥远关联性,她从不当回事。她说,俄罗斯钢琴学派的优点,是对个性的关注。“这是真正重要的东西,你在做什么,你是谁。不用管那些‘这样的好、这样的差’的想法。没有什么条条框框,从来没有。”

另一方面,俄罗斯风格的演奏,听起来就很俄罗斯。“如果你说俄语,如果你深受俄罗斯文化影响,所有你的精神,所有你的心灵都是不一样的,你听起来也会不一样。我在西方弹的第一场协奏曲是在维也纳,然后所有评论都说“她弹的莫扎特或贝多芬太俄罗斯了。”要这样评价很容易,她说,但她也会非常严肃地对待这种评价。现如今,当她听到最高水平的那些俄罗斯钢琴家时——她举的例子是普列特涅夫(Mikhail Pletnev)和索科洛夫(Grigory Sokolov)——“我听到的是俄罗斯学派演奏乐句的方式,就应该这样弹,这很正常。他们有一颗俄罗斯心灵。怎么会不同呢?”

Leonskaja in Vienna, 1978

移居维也纳似乎给她造成了某种程度的音乐危机。那时,她在一种她极为尊重的音乐文化环境中生活和工作,那种环境诱惑她模仿她从周围发现的东西。但是,她必须做出抉择,最后的结果与她想要的相反。她把自己关在房子里,花了很长时间去重新找回自己。“我当时的行为有些荒谬。一切都是音乐感觉的问题,是什么是乐句的问题。乐句是节奏,不是韵律。”

诗歌中也有节奏和韵律之分。“在很高的水平上,里赫特说,节奏与韵律几乎是协调一致的。”正是这种高超的融合,她说,这种近乎浑然一体,使得里赫特的演奏有着惊人的紧凑感和精确度。

毫无疑问,里赫特对莱昂斯卡娅影响深远。他们相识于1960年代晚期,当时她刚与小提琴家奥列格•卡冈(Oleg Kagan)结婚。里赫特当时正与小提琴家大卫•奥伊斯特拉赫排练一首协奏曲,里赫特叫卡冈帮忙。里赫特-奥伊斯特拉赫这对搭档是传奇组合,卡冈很快成为里赫特喜欢的双钢琴搭档,他们的组合在EMI公司和德国Live Classis公司留下过经典录音,这个组合一直持续到卡冈英年早逝。里赫特也跟莱昂斯卡娅演奏过一些常见的双钢琴曲目,最有名的是格里格改编的一些莫扎特奏鸣曲。格里格颇具争议地将一些十八世纪的钢琴独奏作品,改编成了明显符合十九世纪口味的双钢琴作品。

莱昂斯卡娅没有跟里赫特正式上过课。但除了一起演出外,当里赫特在排练协奏曲时,她也会被叫去给里赫特陪练。

在丧夫之后,她会去他家里,如此可以听他弹琴。“有时候,我感觉他睡着了,因为一切都太慢了。后来,我明白了,那是他在思考。”

Leonskaja with Richter,1993

在我们整个交谈过程中,她总是更倾向于把话题引向她面临的艺术挑战上,而非她取得的成就上。当我问做钢琴家最难的是什么的时候,她以一个故事作答。“我跟拉度·鲁普很熟。我第一次见到他,是在莫斯科的一条街上,当时我刚参加完比赛从布加勒斯特到达莫斯科。突然有个人大声对我说:‘我认识你的。你就比我早出生一周。’自那次以后,我们到生日那天都会给彼此写信。两年前,我收到拉度的一封信,上面写了一些祝福语,然后写着,‘莉莎,请努力自始至终都不带一个错音地弹琴。’这听起来很容易,但如果真的要不出现差池,带着你自己的精神,并保持全神贯注…我认为这是最难的。”

然后当我问,对她来说,容易的是什么,她迅速答道,“犯错”。

今年,她将两次造访爱尔兰,会跟RTÉ国家交响乐团演奏贝多芬的《第四钢琴协奏曲》,并将在Bantry House演奏舒伯特的最后三首钢琴奏鸣曲。这些作品对她有什么特别之处?

“卓越性。不同方式的(卓越)。我不知道我从哪儿产生的那种想法,将舒伯特最后三首奏鸣曲放在一起学习和演奏。第一首是贝多芬式的,第二首俨然如同一首布鲁克纳的交响曲。第三首我说不好。贝多芬的(第四)钢琴协奏曲更像是一首弦乐协奏曲。它到达的地方是那么清澈,高不可攀。我认为没有什么能与之相比,除了贝多芬自己的小提琴协奏曲。当然,那是一首非常不同的曲子,但——她用德语说道——‘Es ist im Himmel’(它已处在高空之上)”。

文章源自《爱尔兰时报》(Wed, Feb 4, 2009):

https://www.irishtimes.com/culture/striving-to-play-without-fault-1.692099

网址:莱昂斯卡娅访谈录 http://c.mxgxt.com/news/view/1413335

相关内容

莱昂纳多·迪卡普里奥专访莱昂纳多·迪卡普里奥

莱昂纳多获奥斯卡影帝,为何中国明星窝蜂祝贺?

帕科·莱昂明星资料

米丽娅姆·莱昂内为艺术献身的美丽女神

莱昂纳多:小角色、肥皂剧、烂电影中的走出的奥斯卡巨星

欧美为艺术献身女明星——米丽娅姆·莱昂内

莱昂纳多・迪卡普里奥:从 世纪末的票房炸弹到奥斯卡影帝传奇

奥斯卡:莱昂纳多陪跑多年封帝 布兰切特无缘影后

奥斯卡赢家将揭晓 莱昂纳多得奖呼声分外高涨