原创 看理想编辑部 看理想

"

这些将明星隐私置于聚光灯下的标准与法则,也会被用来规训我们自身。

如果身为“监视主体”的我们,总是在以自我感觉良好的傲慢态度和侵略性眼光来检视着这些明星的话,也会在不知不觉间通过自我规训的方式,默然顺从了这种被宣扬的刻板、偏见的美学标准与行为规范。

"

2月5日,《纽约时报》出品的纪录片《陷害布兰妮·斯皮尔斯》(Framing Britney Spears)上线了。

特别的是,《陷害布兰妮》并非我们所熟悉那种的“客观”的纪录片范式,它的导向性与目的性都非常明显;也不像传统的人物传记片那样,在布兰妮的个人经历与表演舞台上进行大篇幅的着墨。

而主角布兰妮本人并未出镜,片尾的字幕还揭示,我们甚至无从知晓她是否得知自己的经历被拍摄成为纪录片。

在纪录片里,接受采访的有前任经纪人、合作舞者、MV导演、前任律师、粉丝、狗仔队……他们正共同为一场名为#FreeBritney 的运动所努力,将布兰妮从备受争议的监护计划中解救出来。

《陷害布兰妮》更像是一则追击与叩问的新闻:是谁“陷害”了布兰妮,让她一步步跌入谷底?而纪录片的种种特殊,正是因为作为一位现象级巨星,她竟然失去了自由与发声的权利,而沉寂了十数年。

纪录片上线之后,在网络上引发了热烈的讨论。曾经伤害过布兰妮的人道歉了,更多人加入了声援#FreeBritney 的队伍,还有人指出了这背后所存在的广泛的厌女文化。

今天,我们不想把它当作单纯的悲剧来看待,或是过度沉溺于巨星陨落的戏码之中。而是试图去探讨和挖掘,作为千禧年代的文化符号,布兰妮身上承载和显现了怎样的流行文化与社会脉络,又进行了如何的变迁。

1.

千禧年最后的超级偶像

有人评论说,布兰妮是“最后一位全球性的超级偶像”。

上世纪90年代末,唱片工业与电视文化的余晖还在。比起现在信息满溢的互联网,那时候信息渠道还非常单一,电视与流行音乐拥有着如今难以想象的巨大影响力。

在这样的时代里,来自美国南部小镇的少女布兰妮,凭借着唱腔与令人惊诧的、对于流行音乐的敏锐嗅觉——据报道,布兰妮的许多早期代表歌曲,是当时其他偶像没挑上的弃曲,但布兰妮一听就相中这些曲目并非常笃定地要演唱它们。

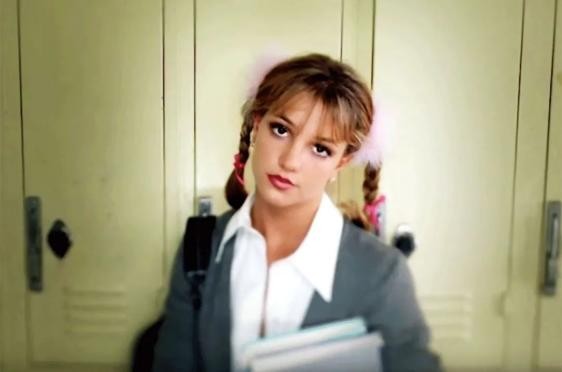

随着第一张专辑《…Baby One More Time》的大火,布兰妮开启了全新的Teen pop(青少年流行)的音乐时代。

她在mv中的羊角辫少女的镜头,成为了经典的美式“金发甜心”的 Icon ,而一位小镇女孩依靠自己的天赋与努力赢得名望和财富,简直是绝佳的“美国梦”象征。

再加上千禧年前后,美国文化基本上成为了大众文化的代名词,一时之间,布兰妮火遍全球,成为了流行巨星。

《…Baby One More Time》的mv里,她一副梳着羊角辫的“金发甜心”少女模样,在凭借着青少年风格大红之后,布兰妮却果断选择转型,走一种性感与成熟混合的路线。

但在纪录片中,当时刚刚20岁出头的布兰妮,却自信、神采飞扬又无比笃定地说着,“我当然可以自己选择(做什么音乐),不然我是凭什么拥有现在的地位?”

在当时,这当然招致了诸多批评,各类媒体小报也放大她身上的一举一动。2002年,与男友贾斯汀·汀布莱克分手后,后者写了一首名为《Cry Me A River》的歌,并在MV中用暧昧不明的镜头暗示是布兰妮出轨在先,金童玉女的破灭,将布兰妮推上风口浪尖。

在后来参加脱口秀节目时,主持人当众对她宣读了马里兰州长夫人的一段话,州长夫人说“恨不得一枪崩了布兰妮”“希望她去死”,理由则是以“保护青少年不被带坏”。

这时,布兰妮的形象不再只是父权制下少女形象的意义典范,而是父权控制与女性抵抗,甚至资本主义与个体之间的符号冲突(semiotic struggle)的表现。

随后是各样的感情与私生活频繁被登上头条,大众对她的恶感急剧上升。愤怒与情绪爆发在2007年,在闪婚生子又面临婚变、失去儿子的抚养权后,她的精神状况开始恶化,回过头来看,布兰妮可能患上了当时还不那么被人所重视的产后抑郁症。

舆论开始全方位批评她,比如质疑她作为母亲是否合格。而好莱坞和娱乐工业既追捧这些少女偶像,却又在父权社会的“天使-荡妇”的二元评判结构中,热衷于给女星塑造着“堕落女人”(the fallen woman)的形象。

被无处不在的狗仔队、留言和娱乐八卦逼到绝境之后,绝望的布兰妮没了年轻时眼里的光,与早先纪录片的意气风发形成了鲜明对比,她变得疲惫不堪,而最“激烈”的抵抗方式,就是拿剃刀剃光了自己的头发。

但狗仔队并没有停手,而是记录下了她的每一次丑态,并将照片卖出了高昂的价格,登在头版头条之上。

在《陷害布兰妮》上线之后,联合国妇女署女权活动家 Munroe Bergdorf 愤怒表态: “布兰妮着实为她所取得的成就付出了巨大代价,那时的社会选择对精神疾病避而不谈,不愿正视女性风貌以及探讨如何消解横生蔓延的厌女情绪。女性公众人物被媒体拿来消费,世人追捧你到制高点,为的是最终能亲手将你毁掉。”

2008年,布兰妮被强制送进精神病院,随后通过法律判决,原本与她疏远的父亲 Jamie Spears 获得了她的完全监护权。布兰妮被判定剥夺了自己对于身体、行动、家庭、事业、财产的主导权。

在判决生效后,小到吃什么药、去哪里、能否开车、买什么东西、与谁来往,布兰妮都无法自主决定。这条律法的行使对象通常是那些失去行为和理智的老人,而且从未有被监护人可以拿回自主的权利。

各种报道与证据证明, Jamie Spears 制定了完全掌控女儿的监护计划,比如能对她施以援手的私人助理 Felicia Culotta 就因此被离任了。从此以后,布兰妮再也没有接受过不在严密监视之下的采访,也再未表达过自己的想法。

2.

好的娱乐报道是一个时代的田野调查

再后来,布兰妮拥有了 Instagram 的社交账号,虽然种种迹象表明,她依然无法完全自由地发布内容。

但熟悉她的粉丝们,却从她上传的照片、视频、话语与 emoji 表情中,解读出了某种求救信号。

比如在布兰妮2020年4月中旬发布的一则视频中,有这样一条留言:“如果你觉得自己被控制了,就穿黄色,如果你觉得不安全,就穿紫色。”结果在5月和7月的两则视频中,布兰妮都穿上了黄色上衣。

虽然听起来很阴谋论,但随着这样的“巧合”与互动越来越多,再加上布兰妮本人正在找律师打官司试图取消被监护等事实的侧面证明,粉丝们便自发组织起了#FreeBritney 的线上活动。

随着声量越来越大,便促成了这部《陷害布兰妮》的拍摄,这时,#FreeBritney# 运动便不再只是局限于粉丝和偶像间的呼救回应。

前段时间,《纽约时报》高级主编 Liz Day 与纪录片导演 Samatha Stark 在一次线上对谈中提到,这是她们第一次进行核心人物不能参与其中的报道。考虑到这点,她们认为,凭同理心来呈现布兰妮的故事最为重要,于是便尽量避免对布兰妮心中所想做出任何假设,要求所有受访人士从第一视角讲述故事,而不是代表布兰妮发言。

在新闻业中,一旦有事件得以曝光,诸多消息源便会随之涌现。随着纪录片的播出与热议,除了讨论布兰妮本身的遭遇,监护职权的滥用、广泛的厌女文化、名人隐私的边界、娱乐媒体报道的道德操守等社会议题,都被反复提及。

事实上我们必须承认,新闻、娱乐都是影响日常生活人际交流的主要因素,而明星也是社会与个人之间信息交流的重要节点;因为在大众语境中,明星已经不只是纯粹的个体,ta是一种文化符号,一种现代现象,由网络、电视、电影、音乐等大众传媒所引发的现象。

我们每天的社会生活与文化交流,都会通过这些文化娱乐所提供的风格、观点、对话提示与指导性来进行。当然,这些信息还将经过我们身边的口口相传,而被修饰、重构。

哲学家米歇尔·福柯(Michel Foucault)曾提出过一个很有意思的“全景敞视机制”(panopticism)的概念:在一个景观社会中,凝视是双向的。也就是说,在观看明星被规训的同时,我们自身也成了规训的对象。

铺天盖地的明星八卦与隐私内容,关于名人的一切,尤其是与身材尺寸、性行为与社会行为相关的内容,成为被人们窥视和细查对象。我们似乎通过此种方式满足自己对快感和娱乐的渴求。

但同样的,这些将明星隐私置于聚光灯下的标准与法则,却也被用来规训我们自身。

如果身为“监视主体”的我们,总是在以自我感觉良好的傲慢态度和侵略性眼光来检视着这些明星的话,也会在不知不觉间通过自我规训的方式,默然顺从了偏见、刻板和节目所宣扬的美学标准与行为规范。

尽管我们坐在电视机前(现在应该是在电脑或手机前),并不位于电视中,但这并不意味着我们就能免于规范的束缚——想要安全逃脱这种“全景敞视机制”(panopticism)的控制,是绝无可能的。

3.

更重要的,是平均理念水位的进化

对于《陷害布兰妮》,有一种批评的声音说,“曾经是媒体毁了布兰妮,现在又是媒体将布兰妮拉出来”,“都是资本和娱乐业毁了布兰妮”。

这样的绝对批判有其正确性,却也掩盖了许多真实的反应与作用。

譬如,将所有“媒体”简单地他者化为一整个模糊的群体,忽略了媒体也有不同的面向,也消解了这一议题本身的意义。

纪录片所展现出的尊重事实的态度,以及对于敏感议题和法律的处理办法,不仅有助于#FreeBritney 这一“私力救济”的继续,在纪录片中所展示的刺痛和拷问背后,也让人看到了这十几年间,关乎女权等议题“平均观念水位”的变化。

例如在纪录片中所展示对于布兰妮“是否处女”的问答,对于她胸部赤裸裸的玩笑与调侃,今天我们的第一反应,可能是感到非常的不适与匪夷所思。

这种不适,正是这几年女性议题的被讨论和发酵后,直觉反应的改变和觉醒。而匪夷所思,则意味着这种行为已经明显不能被经历过#metoo 后的好莱坞所容忍;而纪录片中狗仔偷拍布兰妮底裤的行为,在今天更是一种犯罪行为了。

另外一个比较让人触动的点,是纪录片中帕里斯·希尔顿对她的声援。在过去,帕里斯和布兰妮被塑造为一对“堕落夜店姐妹”,但现在我们已经可以解读出了“女性友谊的力量”,也更加能接受和包容更多元、更开放的女性形象。

当然,这还远远不是终点。作为娱乐工业的一环,明星享受了各种花边新闻带来的曝光与红利,也免不了需要接受和让渡部分自己的隐私。

而作为消费者的我们,固然要警惕“娱乐至死”的警示,在现代生活中,却也免不了需要娱乐和放松的享受。

流行文化有几种不同的批判道路与社会学解释,一种是法兰克褔学派的观点:有组织的娱乐是一种社会控制,娱乐工业的最重要目的是加固和扩展资本的规则;明星则被概念化为资本主义达到征服欲剥削大众这一目的的手段之一。

某种程度上确实如此,明星是资本的仆人,一旦明星对大众的控制被认定为衰退,娱乐业便倾向于抛弃他们,这从布兰妮身上的遭遇可见一斑。

但另一方面来说,如果假定大众是一群毫无分辨力的消费者,认为文化仅仅是一种机械性、被灌输的被动性行为的观点也是不尽准确的。

另一种流行文化理论的批评结构,则主张文本接收者的主动性。

约翰·菲斯克(John Fiske)关注观众在接收流行文化过程中的能动性和情感建构,正因为大众富有无穷的活力与创造力。才能够用日常生活中的抵抗与规避行为,来抗衡资本所带来的权威和灌输。

亨利·詹金斯(Henry Jenkins)则提出了文本盗猎(textual poachers)的概念。这种“盗猎”不仅仅是恶搞,而可以是用更积极也更批判性的挪用(appropriation)、赋权(empowerment) 甚至对抗性(antagonism)。

在承袭了伯明翰学派观点的学者看来,大众文化是一个富含冲突的场所。既不是自上而下灌输给大众的欺骗性文化,也不是自下而上的,由“人民”创造的对抗性文化,而是两者进行交流和协商的场所。

无论在什么时候,大众文化都在抵抗与收编之中游弋。阶级、族裔、性别、代际、身体审美,这些所有冲突,都在不同情况下参与到了旨在对抗主流的文化斗争之中。

这同时包括了“抵抗”与“收编”,大众文化的文本与实践就在这种所谓的“均势妥协”(compromise equilibrium)中流动。在这一过程中,经由上述机制所产生的文化结果,或许早已与最初包孕在文化商品中的代码相去甚远。

也就是说,一方面我们可以进行对于文化商品的消费选择;另一方面,我们则可以对这些文本本身进行解读与诠释,并将它融入我们的日常生活中进行思考,并在阅读、实践的公开沟通与交流之中,创造出新的意义。

参考资料

1.《<构陷布兰妮·斯皮尔斯>:谁让布兰妮疯癫?》,澎湃新闻

2. 微博@BritneyOnline

3.《文化理论与大众文化导论》 [英)]斯道雷,北京大学出版社

4.《名流》,[英]克里斯·罗杰克,联合读创

5.《解读大众文化》[美] 约翰·菲斯克,南京大学出版社

配图:《陷害布兰妮·斯皮尔斯》及网络

撰文:苏小七

监制:猫爷

转载:请微信后台回复“转载”

原标题:《是谁陷害了“小甜甜”布兰妮?》