赵世瑜

摘要

历史上的水上人如何与为何上岸,是江南研究以及所有水乡社会史研究无法回避的问题。近年来对水域开发过程中的定居入籍、产权获取及其上岸后的宗族建构已有一些出色成果,但对土地开发空间有限的明清江南地区这一过程如何实现,对明清时期江南商业发展和宗族建构的内在机制,还有深入探讨的空间。而水上人社会中的赘婿现象以及以此为代表的合伙制关系的形成,或可成为讨论这个问题的切入点。

关键词

东山赘婿;水上人;合伙制社会;明清宗族

问题的缘起,是为了解答历史上的水上人如何与为何上岸的问题。对这一问题已颇有学者论及, 但因有关水上人的历史资料有限,对此过程往往语焉不详,不过由于这是我的东山研究中的必答题,也是江南研究乃至所有水乡社会史研究的必答题,所以必须面对。

洞庭东山,当年是东太湖上的一个岛屿,现属苏州吴中区,是著名的白沙枇杷和碧螺春茶的产地。直到今天,这里和中国各大湖区一样,沿湖还有零星的一些渔民聚落,但人们大都已长期岸居。长江十年禁捕令出台之后,必然会导致新一波、也许是最后一波水上人上岸浪潮。但我的研究并不想只局限于关注一个边缘群体或弱势人群,而是希望看到这种情况给区域社会的整体发展带来怎样的影响。

一、 前人研究:入籍、农业开发与商业化

较早对水上人的社会生活状况进行调查研究的,一个是燕京大学社会学系许地山教授的团队,1928年,他们完成了《福州疍民调查》和《福州市台江区小船户各种统计及其生活状况的调查》;另一个是岭南大学社会研究所伍锐麟、陈序经教授的团队,1933—1934年,完成了《沙南疍民调查》和《三水河口疍民调查报告》。在《沙南疍民调查》中,还提到了美国人类学者H.J.Shapiro所做的 The River Life of Canton,以及教会所作 Reports of South China Boat Mission 两书。

由于这些调查都是社会学者所做,对于水上人上岸的历史过程没有特别关注。在《福州疍民调查》中提到民国以前疍民不许居陆,所以“运货、搭客、家居都在一个舟上”,到民国后便没有这些约束,仅此而已。岭南大学对广州二沙岛沙南疍民的调查比较详细,但这些人大多已经岸居,从事水上职业的人在受调查的124 户人家中大约只占四分之一,“已不能完全叫做水上居民”。根据调查,这里有的人说来自黄埔,也有的说来自东莞或肇庆,因常在沙南停泊,逐渐登岸居住。传说最早有一位“剃头佬” 在岸旁棚居,后来在这里出现了土地庙,逐渐成为每年二月初二“土地诞” 附近居民集聚的地方,也慢慢开始有了南雄珠玑巷的说法。这些信息虽然不能告诉我们这些疍民上岸的动因和途径,但他们上岸后建起表示定居岸上的土地(社) 庙,开始将流行的祖先定居传说写入族谱,与我们以前写到过的水上人上岸过程完全一样。

对水上人上岸的问题,民国时期的现实调查都语焉不详,要想了解更早的历史状况就更为困难。在关于中古时期滨海地区水上人群的研究中,鲁西奇专门提及水上人的入籍与上岸的关系。他称,中古时期水上人群的“上岸” 就意味着他们以不同方式被纳入版籍,并指出他们所入之籍具有不同属性,如乡里编户、夷户、海户、盐户、疍户等。徐斌、杨培娜等分别对明代湖区和沿海人群被纳入河泊所管理的过程进行了说明,虽然他们的问题指向是国家对这一人群的制度管控,而不是考虑水上人的上岸过 程,但基本认识是与鲁西奇相同的,即在这一过程中,被纳入国家编户系统是水上人上岸的重要途径。

需要指出,这些人仍是交纳渔课的渔户和疍户,虽然编制在类似里甲制度的体系中,但与民户和军户仍有不同。在人群分类上,编入民户和军户的水上人可以说是完全的岸上人,他们可以拥有耕地等事产;渔(疍) 户顶多是“半” 岸上人,甚至仍是完全的水上人,他们往往没有土地,所以徐斌文章中举出的渔户户帖上,事产一项仅有“茅屋” 三间而无他。所以杨培娜说,随着明中叶以来沿海沙田、滩涂的开发,陆上家族势力的扩展,水上人的生活和生产空间被日益压缩,他们要么上岸,要么向深海区域发展。在这个意义上说,入籍虽然是水上人上岸的重要条件,但却并不完全等于上岸。

在不同的时代,水上人上岸的动因有所不同。贺喜和科大卫在对20世纪中国渔民上岸的研究中指出,到20世纪末,生活在船上的生活方式面临终结,其背后的动因有三个,首先是机械化带来的渔船、拖网和捕鱼技术的变化,其次是市场化的资本运作导致了城市鱼市的集中,第三是政府的城市化政策、卫生和教育政策,以及对无籍人口流动危险性的宣传,这三条显然都是现代性的重要表征。进入21世纪,这些动因之外又增加了新的一条,即生态环境保护导致的限制和禁止水上养殖和捕捞,这又多少带有后现代的特质。

与20世纪以前的社会相比,水上人上岸的驱动形式虽然发生了变化,但最终都是走向上岸定居。就贺喜和科大卫提到的第三条来说,前现代社会的入籍驱动几乎具有同样的性质。此外,对前现代社会的太湖水上人来说,农业开发和商业化同样导致他们上岸。在刘志伟对珠江三角洲沙田开发、徐斌、刘诗古等学者对长江中游垸田、草洲的开发,以及众多学者对江南圩田开发的研究中,已经充分展示了许多水上人对这一过程的参与,他们或作为佃户,或作为奴仆,逐渐落地生根,形成聚落,甚至建立宗族。虽然相当部分材料没有清晰明确地指明他们曾经拥有的水上人身份,但在各地漫长的水乡成陆过程中,这种情况的存在几乎是无可怀疑的。在江南等地的历史发展中,水上人还利用自己的先天优势获取商业利润,然后借此上岸,并形成了某种商业网络和经营模式,这种网络和模式也许是与陆地定居居民发展起来的那种不同的。

在《沙南疍民调查》中,研究者认为珠江和闽江流域的疍民人口至少在200万以上,而广州的疍民至少在10—15 万之间,即大约占当时广州人口总数的十分之一。 这些人在不到 100 年的时间里已经“消失”殆尽,在20世纪之前,虽然这种“消失”的速度没有20世纪那么迅速,但就全国来看,绝对规模的缩小也很明显。虽然我们知道,在前现代的历史上,也时有岸上人转变为水上人的现象,但从总的趋势来看,这种现象越来越少见,水上人变为岸上人似乎成为他们的唯一归宿。因此,在江南地区这一过程究竟是如何实现的、其对水乡社会产生了什么影响,是一个非常值得探讨的问题。

可以说,近年来的水上人研究多与江河流域或湖区研究相联系,其超越前人之处在于对水域开发过程中的定居入籍、特别是产权获取进行了深入具体的描述和分析,这当然也是水上人如何和为何上岸问题中的应有之义,也是珠江三角洲沙田开发研究的自然拓展。但是,对于太湖岛屿这样的无地少地、甚至荡地开发都比较有限的地方,这一过程就会与上述研究所论有所不同。特别是,当我们把这个问题放到脍炙人口的从宋代的“苏湖熟,天下足”到明代的“湖广熟,天下足”的转变过程中去看,也即在前者日益商业化而后者日益农业化的过程中,水上人上岸的取向差异就变得易于理解了。

二、 江南赘婿现象:从田野到文献

在阅读东山族谱的时候,我起初对其中一些族谱对赘婿的记录并未特别留意,以前读过这些族谱的学者也较少在研究中提到此事。不像刘诗古在鄱阳湖地区的渔民手里找到家谱,故而他可以将这类家谱称为“渔民文献”,并可进一步“倒放电影”,在一个被确定为水上人叙事的脉络里去理解这些文献,从东山的族谱中几乎难以看到水上人的踪影。其实,假如不是在田野中搜集到那些族谱,而只是单纯地分析文本,从刘诗古所使用的这些族谱中也未必能轻易看出这些家族的祖先是渔民。

对此最为敏感的是滨岛敦俊,他在1997年发表的《农村社会——研究笔记》一文中明确提出:

在三角洲开发的过程中,劳动力是如何来的呢?在珠江三角洲的调查中查明,一般的过程是从船上生活(捕鱼和打工,称做“水流柴”) 到半定居(居住棚屋,补充农忙时的劳动力不足=短工),然后成为定居(落户) 的农民。在这一过程的第一和第二阶段(有时甚至在到达第三阶段以后),是完全可逆的。在江南三角洲,如前所述低地开发已经在明末清初完成,有关移居“开村” 的由来,农民们的记忆早已消失在遥远的远方,但是在江南也可以找到同样的痕迹。在地势最低的青浦县中也属于地势最低的朱家角镇沙家埭行政村金家沙,是来自苏北、绍兴(也包括来自苏北的重新移居)的移居村落,经历了从船上生活(捕鱼+短工)、草棚居住,到成为农民(同时继续打鱼) 的过程。在江南三角洲,属于开发晚期的东部微高地,这种记忆就更为鲜明。嘉定县最北面的娄塘镇,是地势较高的植棉地带,农民的移居传说,大都是在坐船漂流途中,因为碗掉下来,所以就停下定居。三角洲既是定居农民的世界,同时也是非定居的船民的世界。……

明代,稍有财富,能为父母、祖父母定制墓志铭的江南三角洲农民(乡居地主),在他们的家谱记载中,往往是格式化的始祖传说“扈从宋南渡”云云。这种传说姑且不论,在一些稍具体的始迁祖传承中,大致从浙东、苏州等西部往东迁的较多。作为移居的缘由,往往是“入赘”,因此“本姓”某某等记载频繁出现。单纯的婚姻“入赘”可能是成为定居农民的契机。

他后来在关于松江何氏的研究中指出,柘林何氏的始迁祖何清“初赘柘林李氏,故子孙遂居柘林”,而何清死后,其妻并非李氏之女,却连同其子何复一同被李氏抚养。滨岛敦俊认为,这是因为他们实际上是以奴仆(义男) 的身份在李氏那里做佃仆的,因此“入赘”往往是“养子”或“义男”在后世自立并编修族谱后的“美称”。很明显,滨岛敦俊也是从田野调查中受到启发,然后重新去理解族谱、笔记中的相关记述。不过,他主要关心的是这些人在“分圩”前后农业开发中的作用,而较少关注这些人与江南的商业运输之间的关系。

人类学者的田野调查也启发了我对东山族谱的重新解读。夏一红在对吴江庙港渔民的调查告诉我们:

渔民重视父姓的延续,家里只有女儿的话,他们会想方设法招赘或以“两头挂”的方式保证自家的姓在阳间和阴间都能传承下去。并且即使实行招赘或者两头,也常常发生在同姓人家之间,以尽量保证双方“阴间亲人不争吵”。即使是上门女婿,他自家的人也会争取保证将来有孩子能在阴间继承他的香火。

在田野调查时,夏一红遇到吴江八都的徐明根请明阳像进徐家公门(拟宗族的家庙),同时还请进了自己母亲的像,因为“他母亲是招女婿”。从此香头徐金官在仪式中就加上了一位太公的名字,并说,“现在不能说正龙太太公三位太公了,要说四位太公”。

这一田野经验告诉我们,虽然我们还不能确定在渔民社会中赘婿现象是否普遍,也不能说明当代社会中存在的情况与前现代社会的情况具有同样的发生机制,但至少告诉我们,赘婿现象与水上人社会是有关系的,至少启发我们去分析更早历史上的赘婿现象,特别是联想到刘志伟在对广州“姑嫂坟”传说的研究中,提到珠江三角洲地区的女性祖先崇拜问题。他发现,不少宗族的定居传说都与女性祖先有关,而这有可能是因为外来的居民往往是通过入赘的方式而定居下来,并继承了妻家的财产。

有意思的是,2021年4月,《南方周末》的记者采写了一篇新闻,讲述浙江萧山的“赘婚故事”,称萧山区已有“中国赘婿之都”的美号。据说在21世纪初,这里的招婿文化就曾引发过一轮大规模媒体报道,据当地一家婚介所的负责人说,“如果说上次的火爆程度是100%,那么这次是300%!”据说,前来应征的主体是“杭漂男大学毕业生”,还有博士生、阿联酋华裔、特型演员等。这里的富家女通常会给选中的男子路虎揽胜和2万元彩礼,女方家里通常都有好几套房,她们因为觉得外地条件不如本地,所以不愿意嫁出去,而作为独生子女,父母也不愿意她们外嫁。新闻故事写道,80后、90后的赘婿入赘后,表示不愿意让老家知道这个身份,因为害怕丢人。同时,双方家庭之间对小孩跟谁姓的问题也时有纠纷,到二胎放开后,则采用“两头挂”的方式。在家庭关系中,“虎妈猫爸”的现象较为多见。

记者提到,“萧山的‘东片’,也即瓜沥、党湾、义蓬、宁围、南阳等地,一直有招赘的传统” ,但没有去进一步追踪这一区域传统的来历。所谓“东片”是指旧萧山县城以东、紧贴钱塘江南岸的片区(钱塘江在彭埠大桥和九堡大桥由南向东转弯,在历史上这一带的江面要比今天宽阔得多,转弯也没那么明显)。另外,今天萧山国际机场以西以南的地区,也曾经是一块很大的水面,隔钱塘江就是西湖,二者可以看成是一个整体的水域。六朝时期这里有一块很大的水面叫临浦,到两宋时期已基本被开发成陆,只剩下湘湖和浦阳江口上下的破碎水面,包括白马湖、詹家湖等,至今除大为缩小的湘湖外,均已消失不见。所以在这一带地区,曾经生活着大量水上人,包括钱塘江上的九姓渔户。虽然当下的赘婚现象与新的时代特点有关,但也不无与水上人社会的传统有渊源关系的可能。尽管这一当下存在的现象还需要更为全面的解释,但其本质上仍然说明的是较为弱势的外来流动人口通过与较为强势的本地人联姻获得定居权的问题,这和我们前面提到的学者们的历史讨论并无二致。

回到稍早的历史。前面提及的民国《福州疍民调查》说,“疍民中亦有‘赘婿’的事情,没有儿子而有女儿的疍妇,当她的女儿长大后,就选择一个合意的男子做她的赘婿”。而《沙南疍民调查》中也提到, “入赘婚姻的风气在沙南虽然不很流行,但是实行之者,亦大有其人”。在《三水河口疍民调查报告》中虽未提及赘婿现象,但却发现“疍民多喜生女而不喜生子,因子多出外,且常染鸦片恶习”,也提到寡妇的比例高于鳏夫的现象,这种出于经济因素(水上人的儿子成家后往往另居一船,这船由父母提供) 而造成的生育模式,有可能是赘婿现象的动因之一。陈序经在八十多年前的研究也发现,疍家女性婚后如果丈夫死了,可以再嫁给家公;或者由公婆招赘其他男子,并在喃摩佬做法事之后,由该男子承袭已故丈 夫的姓名;此外还有寡妇不婚而与其他男子有染,公婆不问,但所诞子女归属原家庭的。这种安排也应该是出于保持原有家庭财产、人口等资源的考虑,联想到岸上人关于继嗣、赘婿、改嫁等等的法律规定和地方习惯,可以发现二者间具有类似的动机,但采取的方式颇为不同。

到这个时候,东山族谱中频繁的赘婿记录就不得不进入我的视野,考虑到这是一个太湖中的岛屿,这些记录也不能只是被当作对一般的岸上居民赘婿现象的描述。

在以洞庭商人闻名的东山,最早因科举功名为世人所知的,一个是明正统时的状元施槃,另一个就是正德时的大学士王鏊。此两人后来一直为东山人所推崇,认为是本地的文化象征。施槃“本姓吴,祖赘于施,仍其姓”。“幼随父商于淮上,从师读书主罗铎家”,可见地方文献对其祖上入赘以及在江淮流域经商的经历并不讳言。而王鏊的曾祖王彦祥在族谱中则是这样被记载的:

当元季,比巷有陆子敬者游淮西,值兵乱,莫知所终。遗孤女,慧而孝,因馆大父,以后子敬氏。陆富宗强,彦祥旅其间,上下宜也。……时法网峻密,民稍秀者选为郡县庠生,辄至通显,而亦旋罹于祸,或及其宗。陆氏长者始欲大父还宗,而难于言。大父知其意指,则幡然去之。……乃则隙地,得陆巷之口,家焉。斩草莽,披瓦砾,与诸子戮力治生,数年而家业大昌。

这篇墓表是王鏊的父亲王琬(字朝用) 所撰,故称王彦祥为“大父”。文中的“馆” 即馆甥,赘婿之意。与施槃的先祖一样,王鏊的曾祖也是以赘婿的身份,随妻家经商,逐渐独立发展起来的,事实上,王彦祥“归宗”后就在陆巷旁边定居下来,直至今天陆巷仍以陆、王两姓为主,这便是为什么人们称有着陆氏宗祠的陆巷为“王鏊故里”的缘故。

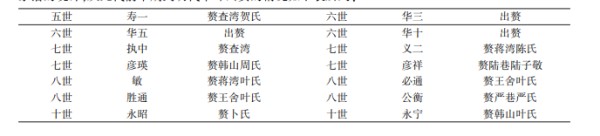

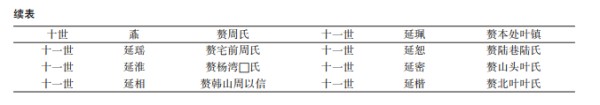

在家谱中,王彦祥为第七世,系元末明初人,在他前后几代,族人中出为赘婿者不乏其人,根据王氏家谱的统计,从元代前中期到明代中叶出赘的情况如下表所列:

在东山的族谱中,像王氏一样记录出赘和入赘信息的绝非凤毛麟角。东山翁氏在明代中叶也是靠经商起家致富的大族,他们与王鏊家族一样,从元代到明中叶有多人出为赘婿。成十一公,生于元泰定甲子元年,卒于明洪武戊申元年,他的第三子保三公,“出嗣中席周氏,后还宗”。其后如“瑞,友谅三子,字良秀,号松盘,出赘周湾周氏”;“武,瓘五子……出赘白沙周氏”;“迪,仲昇四子,出赘张师殿前周氏”;“璞,友贤次子,出赘叶巷叶氏”;“世廉,士奇次子,出赘坊前吴氏”;“士昌,杰四子……出赘唐景新,葬薛家山旁”;“敏信,士昌三子……出赘舍山周范六为婿”;“永实,毅三子,出赘永长巷陆氏”,等。同样地,族谱中关于赘婿的记录到晚明后便日渐稀少了。

我们都知道,族谱的编纂是宗族建构的重要表征,有关赘婿的记录也完全可能是一种“宗族语言”。那么,这种记录或者“宗族语言”究竟反映出怎样的社会事实呢?或者说,族谱中的大量赘婿记录是否可以被视为水上人上岸的历史记录呢?

三、 经商、定居与承役:东山族谱传递的赘婿信息

根据《王氏家谱》的说法,该谱创修于王鏊的父亲光化公,又由王鏊本人手订:“此宗谱一卷,光化公所订,据亮生公《谱略》凡例,知原本先列五世,后从五世而下列八世,晚壑公修谱时悉改为五世,以便纸幅,兹者改依光化公旧式。”由此可知,上表对于五世到十一世间赘婿的记录,都是明代中叶时的表述。以后各代相关记录在谱中几乎消失,既可能是实际情况,也可能是后世续修时的有意遮蔽,因为毕竟从王鏊父子开始,王氏开启了士大夫的路途。

由于该谱对赘婿的问题没有其他表述,我对这两种可能何是何非无从判断。但从王彦祥的墓表文字中,至少传递出以下信息:第一,王彦祥入赘到了一个经商者的家庭;第二,明初被选为“郡县庠生”却容易“罹于祸”,是一种掩饰性的语言,掩盖的是承担粮里之役有破家风险的明初江南史;第三,无论是否陆氏有意,王彦祥由此归宗,但王氏仍与陆氏居住在同一聚落,也即继续保持着密切关系。此后,王彦祥的第三个儿子也去叶氏那里做了赘婿:

自小历览江湖,深谙积著之术,江湖豪雄,尊为客师,至今言善理财者,必曰惟贞公之言,曰:有所藉而致富,非善理财者也,无藉而财自阜,斯谓之善理财。故王氏世以居积致产不赀,中乃稍微。至公复振其业,亦见其术之有征也。……公讳敏,字惟贞,曾为里中叶氏馆甥。

这篇文字是施槃所写,相同的家世使他对商人的经历和事迹并不讳言,因此也会比较客观。大概在王彦祥起家之后,到王敏这一代才发达起来。这似乎是说,王氏在八世之前也是经商的,但一直不太成功,而王敏虽然也曾做叶氏的赘婿,但致富后却表示有所凭借并非“善理财者”,暗示作为赘婿与经商成功存在某种联系。

东山万氏“禹思公历宋,入胜国,时至寿一公,居于山后张巷,自咸五公赘于今之叶巷,遂定居焉。在上世至宗南公皆单传,至曾大父、大父行稍盛。至显皇帝时子姓始加繁衍”。前文曾提到万阿令即万观暎为第十世,为元末明初人,禹思公在族谱中为二世,是万氏的东山开基祖,所以这里的“胜国”应该是指元朝。无论如何,这里明确说是到了咸五公入赘叶巷叶氏之后,万氏才开始定居。咸五公即万愈,系第八世,此后到明嘉靖时期家族人口开始增加,暗示入赘是其得以定居的方式。

同样,东山长圻张氏自称是唐代张巡的后代,“忆先大夫言,吾族本居太湖之厥山,自五世祖瑞十三公入赘东山董氏,是为迁居东山之始祖”。从民国六年谱序作者为二十世来推算,其移居东山的时间大致应在晚明时期。厥山在太湖中,是距三山不远的小岛,按《太湖备考》,当时的“居民六七十家,以花果为业”。在湖中一个小岛上是很难长期生存的,所以张氏的族谱非常清楚地说明,他们的祖先是通过入赘定居东山的。

东山叶氏应该是较早定居在这里的大族,传说叶梦得就是他母亲在东山夜梦有孕而生。族谱中记载了一个元末明初的致富故事,其中说“庆十四翁,失其讳,系出八九公房。父承信君,母王氏,承信产翁兄弟九人,而家中落,翁乃为吴江王氏馆甥。翁与妻以操舟为业,而居于富土,今之同里也”。叶庆十四去吴江做赘婿,系水上人,后定居同里,后其一子返回东山,一子留在吴江,即叶氏东山派与汾湖派两支的来历。

叶氏的另一个入赘故事是:“苗,字秀实,大全之子。初,大全公著《冰壶赋》献郡守,戒益守饷,以米百斛得买宅。公少赘七保周家泾金元六总管家,延祐四年始买宅,居沈安泾东。”周家泾与沈安泾均在苏州昆山,西南邻淀山湖,东南接青浦,是与东山人关系很密切的水乡地区。滨岛敦俊已经对昆山民间的金元七总管信仰做了研究,他举出了明中叶昆山人叶盛所撰《水东日记》记载的毛澳邵氏与金元七家联姻的例子,与叶苗的故事颇为类似。

滨岛敦俊指出,被后世奉为神灵的金元七等等总管神是该地区的漕运庇护神,还非常敏感地猜测“总管”是商船上的一种职事。而叶盛在提及本地著姓的时候,还提到元代萧墅张氏有大总把秋岩、小把总大官人、大总把千十四郎、小总把千七郎这样的名目,这也同样有可能是船上的职事。由此我进一步认为,金元六或金元七所属的这个金氏家族在元代曾是水上人,所谓叶大全和叶苗先后“买宅”,则是水上人陆居或濒湖棚居的隐晦表达,而叶苗入赘金家,是身份和生计方式相同、却上岸有先后的人群间的联姻,并借此开始岸居。

这几个例子都表明,在族谱叙事中,入赘现象与定居存在密切关联,其中个别例子还把入赘与水上人的定居联系在一起。

不同地区水上人上岸后的宗族建构也可以作为我们的参照。胡小安对广西桂林毛村水上人岸居的研究表明,当地黄氏“逢水打鱼,遇水泊船”,于明代入籍成为渔户,同时从事运输业。黄氏在清代中叶开始宗族建设,按民国黄氏族谱的说法,与黄氏一同入桂的郑、马、丁三姓后来都改为黄姓,在同一祖庙里拜祭三位女性祖先。但族谱中所收嘉庆碑记称有“保正之役”“原以应渔户之役” 等语,此时黄氏分为四房,每房轮流充役三年。这种情况说明,水上人以编入国家户籍为由上岸居住,作为应役的方式,黄氏将其他三姓渔户整合为一个黄姓宗族,分为四房(即原来的四姓)轮流充役。

不同地区水上人上岸后的宗族建构也可以作为我们的参照。胡小安对广西桂林毛村水上人岸居的研究表明,当地黄氏“逢水打鱼,遇水泊船”,于明代入籍成为渔户,同时从事运输业。黄氏在清代中叶开始宗族建设,按民国黄氏族谱的说法,与黄氏一同入桂的郑、马、丁三姓后来都改为黄姓,在同一祖庙里拜祭三位女性祖先。但族谱中所收嘉庆碑记称有“保正之役”“原以应渔户之役” 等语,此时黄氏分为四房,每房轮流充役三年。这种情况说明,水上人以编入国家户籍为由上岸居住,作为应役的方式,黄氏将其他三姓渔户整合为一个黄姓宗族,分为四房(即原来的四姓)轮流充役。

陈瑶对湖南湘乡涟水船户宗族的研究也显示了极大的相似性:陈、邓、潘三姓在明代入籍成为船户,到清代已对涟水流域的船运业形成垄断,其间为应对漕运等役形成宗族。如潘氏族谱谱序中称:“自明成化丁亥奉充船籍,分房轮值。”这显然是一种以承担政府徭役为代价,获得水运和码头控制权的策略,而宗族就是为了应役而建构起来的。其中白沙陈氏到晚明时才开始上岸定居,清代族谱记载的明前期祖先都是在不同地区埋葬,其后外姓、流浪者和孤儿也都可以改为陈姓,被写入族谱,至今如此。

虽然我们没有在东山的多数族谱中看到出于应役的目的而建立宗族的材料,但也还是有一些蛛丝马迹,比如王氏族谱宣称王彦祥归宗是与明初承担粮里之役有关的,葛氏族谱中说:“……六传至于泰二公之长子怦,字孟宽,皇明永乐间,选举富民填实京师,与叔泰四公同赴燕京,当富户三十余年。…… 孟宽公复归原籍,是为吴燕两籍矣。念吾一祖而两籍,若无谱以传后,则南北相距且几千余里,历世弥久,苗裔弥繁,必有茫乎不知其所自者,此谱之所以不得不汲汲也。”凸显出修谱与承担富户役一支的关系问题。其他材料也可以证明,东山出外经商与应役之间实在是存在着高度的紧张关系,而明中叶到清中叶期间江南的多次赋役改革又恰与东山宗族建构的时间相合,这二者之间或许是存在因果联系的。在这个意义上说,江南有的确是有“宗族”的。

我猜测,与广东、广西、湖南、湖北、江西、山东渔民手中的族谱不同,在东山、甚至江南许多地区见到的族谱已经高度士大夫化了,我们看到的族谱不是一两代之前还是渔民的人编写的那种。换句话说,在某种程度上,我们看到的不是两种不同的宗族,而是两种不同的族谱;抑或可以假设,我们看到的是不同 时代的同一种人。因此,东山族谱中大量关于族人经商的记载、若隐若现的关于定居和承役的信息,不仅提示我们思考经商、定居、承役与赘婿之间的联系,也提示我们东山的宗族建构与水上人上岸之间联系的可能性。更为重要的是,“赘婿” 或其可能代指的养子、义男,掩盖的不仅是用于土地开发的佃仆身份,而且可以是用于出外经商的伙计,这就是“赘婿”作为宗族语言的意义。

四、 合伙制社会:赘婿或姻契关系的社会意义

滨岛敦俊对江南水上人借由“赘婿”(养子、义男) 的方式在圩田开发过程中作用的揭示,与本文强调的他们在经商网络中的作用,是明清江南社会发展中的一体两面。这两个方面既是同时发生的,在一个较长期的过程中,亦有可能是历时性地发生的,即通过经商致富后开始投资土地开发。既然同一种方式在江南社会岸上(土地) 经营和水上(商业)经营同时发挥作用,就不得不让我们把目光投向“赘婿”现象在江南社会结构中扮演的角色。

东山叶氏和武山(明代中叶以降已与东山连成一体)郑氏是东山定居较早的两个家族,在这两个家族所修的族谱中,对赘婿问题特别重视。在《叶氏族谱》中,有一篇《各宗入赘事实》:

荣三生谦四,四生长五,无子,赘周景贤为婿。景贤传一世,后绝,乃赘吴某为婿,生子宸宠。前巷闂门派讳某者无子,入赘梁家濑许叔谅为婿,许故长圻人也。后某又生子,与叔谅仍同居。叔谅生五子,第五子宸年百二岁乃卒,亦人瑞云。后巷万一生室,室无子,女赘丁喜三。喜三后无子,赘朱巷朱文华。文华生四子,敏、昌、瑞、珪。中巷讳元某者无子,赘沈某为婿,今其子孙冒姓叶氏。前巷讳良辅者,女赘寒山周穆,穆生子叶介,介生叶可学、可适、可立、可权。可学生叶有祥、有祯,可适生有福,可立生有祈,可权生有禧。有祯生叶同,有福绝,有祈生同纶、同(空格)、同(空格),有祈生同(空格)。后巷讳罍者,女赘施蠡,蠡生叶三元,更名施逢春,今有声庠序间。

这段文字列举了叶氏各支派出赘和招赘的若干事例,似乎都是选择的有代表性的个案。文中第一个个案是说叶长五无子,招了周某为赘婿,但周某在一代之后又无子,又招了吴某为赘婿。其实这两人是否真的无子并不重要,重要的是先后有姓周的和姓吴的入赘叶氏,对叶氏荣三这一支来说就延续了血脉, 而周某、吴某则加入了叶氏这个共同体。第二个个案是说前巷叶氏某初无子,招许某为赘婿,但他后来又生了儿子,也未让许某归宗,结果许某又生了五个儿子,其中一个还很长寿。这是说无论是否有亲生儿子,招婿都可以扩大这个共同体。后面的个案几乎都是以招赘为途径,繁衍出许多后代,有的还考中了科举,甚至有的赘婿所来自的家族还冒姓叶氏。

故此,《叶氏族谱》在《凡例》中规定,“出赘”是三必书之一,“入赘婿”是五不书之一,赘婿为别姓,不入谱较易理解,但所生子女即为叶姓,必在谱中,可能是为指出某些叶氏族人系赘婿所生,因此在这里特别加以说明。出赘必书,显然是不将本姓子弟做他姓赘婿视为受人轻视的行为,反而可以证明某些他姓子孙实际上也是叶氏的后代,一旦出赘者归宗,甚至是携子孙一起归宗,更使其成为血脉扩张或关系网络扩大的方式。但也会出现上面所说的现象,即某姓入赘叶氏后,由于其子女姓叶,所以该姓后裔也会由此而冒姓叶。

吴氏对于赘婿的态度,在族谱中有不同的反映,原因应该是它们是不同时期的文献。在《增修凡例》中有一条:

谱例,出赘之子世系图上即行黜去,以其弃祖宗之香火而顶妻家之门户,近于忘本,故立法特严。如施宗铭公状元及第,而未归宗复姓,身后不得送主入祠从祀先贤。今倘有先世出赘他姓,而其子孙不忘源本,能复姓归宗者, 详书支派原委,本人亲赴宗祠核实,择吉告庙入谱。

这是乾隆重修族谱时吴永锡所撰,所举状元及第者即前所提及之正统状元施槃,其五世祖本吴氏,入赘施氏。王鏊在为施氏族谱所写谱序中说,“元季有讳华二府君者,自武山之吴巷来为施氏馆甥,生子俾承施姓”。后来过继给施槃的施凤希望归宗复姓,其生父遵道府君说,施槃“名在天下,改之谁知者?”王鏊说,无论改与不改,二者都合于义,采取了含糊其辞的态度。这与清代人的看法是不尽相同的。

在施凤为家谱所写序中,亦明确以吴氏后裔自居:

吾家先世出自武山吴巷吴氏,吴自宋元以来宗族茂蕃,世以上宅、下宅称之。六世祖华二府君,所谓下宅者也, 始自吴巷赘金塔下施氏,遂以施姓。盖施氏初有讳俊一者,家颇饶,生子士廉,幼多疾,女长且贤,故赘吾六世祖于家,俾从其姓。与士廉如兄弟,而凡所有资产亦与士廉均之,由是人皆以施称。子孙相仍,虽邻里亦莫知为吴氏出也。

这段话看起来是讲吴姓赘婿与施姓的儿子关系很好,甚至以为他本人即已改姓施,但重要的是施俊一是个富翁,而吴华二入赘后分掉了他一半的家产。更为重要的是,吴氏家谱中仍将王鏊和施凤所写施氏家谱的序收入,表明这段赘婿的历史对吴氏仍是有意义的。

同样,在谱图第五十九世下注:“潮三,娶周氏,生暟、昉。暟娶朱氏,生茂荣,赘婿叶时杰;昉赘婿施茂显,茂显复赘昌祖下吴魁。”寿宁公的曾孙、第五十九世昂六有四子,其中伦五赘婿叶氏,伦六赘婿卜氏。族谱还是把出赘者记录在了世系图上。相反的例子是通海公入赘翁氏之后,又从查氏复姓为吴, 但似乎并未受到大宗的欢迎。他们这一系是另外编了族谱,以通海公为翁巷的始迁祖,被整部收入乾隆《吴氏家谱》中,而不是纳入原有的大宗世系图里。

武山吴氏族谱的叙事看起来像两个吴氏故事的拼接,一个在南宋时就已有了比较明确的定居记录, 由于这里移民渐增,便通过某些方式对自己的领地不断申明主权,即所谓上宅吴氏的故事,这一部分于本文不赘。另一个故事是明初之后入赘施氏的下宅吴氏,最后在某一时期双方完成联宗,所以出现在同一部族谱中。但也有可能是一个更为古老的水上人上岸的故事,吴氏自南宋定居此处,入明之后通过赘婿等方式与东山其他各姓建立关系,是其原有的强势地位日益减弱的结果。王鏊家族与其支系联姻,施氏家族终未复姓归宗,也许都是这一趋势的体现。

叶、吴两家对于赘婿的态度说明,在特定历史时期的特定环境下,赘婿关系的缔结对于一个社会共同体形成的重要性。族谱中的有关记录,既是元代中叶到明代中叶东山人在定居、入籍和应役时所面临困境及商业运输需求的反映,也是东山族谱开始编纂时期这一类问题依然存在的说明。或者说,像已有研究表明的那样,人们通过建构宗族来应对上述生存难题之前,他们也可以通过赘婿或缔结姻契关系来加以应对,这似乎可以被视为一种“前宗族”形态,因为在本质上,缔结赘婿关系与日后常见的联宗关系是一致的。

但是,为什么采用这种特别的姻契关系呢?清康乾时期吴氏族人吴庄曾作《六桅渔船竹枝词》20首,其中有云:

相呼尔汝没寒温,半是朱陈半弟昆。带带往来争唱晩,水心烟火百家村船以四只为一带。

在另文中,我曾解释说,“朱陈”语出白居易诗《朱陈村》:“一村唯两姓,世世为婚姻。”作者以此典故比喻渔民之间或是姻亲关系,或是结义兄弟,即都是某种结契关系。大船捕鱼时,四船为一带,并排拉网,停船时往往也相连停靠,相互走动往来,形成独特的水面聚落。这样一种社会关系,是由生产协作关系形成的;而互为婚姻的关系,又强固了他们的生产协作关系,从而造就了水上人的“合伙制社会”。在水上人上岸的过程中,他们又把这种社会关系模式复制到岸上,而赘婿方式在他们看来只是一种对双方有利的合伙关系。

但是,这并不意味着水上人姻亲关系的结成就是比较随意的,因为姻亲关系所带来的合伙协作关系也是很重要的:

婚男嫁女费商量,当网完成也不妨六桅渔网三样,毎样三副,遇有急用,则以网典质。看日过船歌却扇,便将翁媪叫爹娘。

在这种实际利益更为重要的婚姻关系缔结中,礼仪形式就会变得比较简单。一方面,如果钱财达不到要求,可以将渔网交给对方做抵押。这里注明的三种渔网,一般每种都会配三副。除渔船外,渔网就是渔民最重要的生产工具。所以婚姻前的谈判在这个过程中是重头戏,一旦择日成婚,事情就简单了,女(或男) 过船去,直接就对老人改称呼了。

文人对这种因生产协作的需要而产生的社会联结常有浪漫的想象,更多的是不理解。同样是清初人的朱彝尊在东山住过,在他的《太湖罛船竹枝词》中有一首说:

棹郎野饭饱青菰,自唱吴歈八太湖。但得罛船为赘壻,千金不羡陆家姑。

看到船夫随意吃着湖中的水产,哼唱着吴歌,诗人不禁生出感慨,宁愿在罛船上做赘婿,给我千金也不羡慕陆上的女子。对于水上人来说,妇女是很重要的劳动力,外嫁到他船的损失很大,反过来说,这种感慨又也许是针对水上人到岸上做赘婿的情况。另有一首诗描写江西赣江上的类似情况:

江滨有奇俗,积习伤雅化。生男事他人,生女不出嫁。男去离膝前,婿来寄庑下。如登傀儡场,骨肉缘皆假。

作者看到水边居住的人生了男孩以后去做别人的赘婿,生了女孩则招婿的习俗,认为是有伤风化、有违伦常的做法,并不能理解这是他们建立合伙关系的一种方式。

在宋元以降的历史上,东山和西山素以洞庭商人闻名,实际上,江南地区的水上人大量从事商业运输,是很普遍的现象。明宣德时在江南进行赋役改革的周忱曾专门指出:

其所谓船居浮荡者,苏松乃五湖三泖积水之乡,海洋海套,无有津涯,载舟者莫知踪迹。近年以来,又因各处关隘废弛,流移之人挈家于舟,以买卖办课为名,冒给邻境文引及河泊所由帖,往来于南北二京、湖广、河南、淮安等处停泊,脱免粮差,长子老孙,不识乡里,暖衣饱食,陶然无忧。乡都之里甲无处根寻,外处之廵司不复诘问,由是船居之丁口日蕃,而南亩之农夫日以削矣。

无论国家采取何种措施限制水上人经商或是否有效,这都说明江南的水上人具有与商人的重合关系,而由水上生计形成的这种合伙关系就会在商业经营中呈现为商业史研究中所称的“合伙经营”或“领本经营”。赘婿现象之所以大量存在,一方面是因为出外经商有较大的风险性,另一方面是因为出外经商者需要对家族有较高忠诚度,赘婿的身份恰好适合这种微妙的要求。对此,傅衣凌先生早就在福建沿海地区发现:漳州人“或得窭子弃儿,抚如己出,长使通番”;“或以他人子为子,不以窜宗为嫌,其在商贾之家,则使之挟赀四方”。虽然他意在为蓄奴经商举证,但却无疑证明了福建沿海的水上人通过收养的方式,建立一种亲属关系,为其四外经商。我确信这种养子、赘婿的方式是相当普遍的,而对后者来说,也就获得了定居甚至发家的机会。

元明时期大量存在的赘婿现象,是介乎于姻亲关系和拟亲属关系之间的合伙关系,因为许多赘婿及其子孙后来又归宗复姓,所以它看起来很像是一种手段,而不完全是出于延续血脉的需要。这种合伙关系本来是由于特定的生存环境造成的,但一方面它可以被容纳在后来的宗族体制框架内,另一方面,在宗族的商业经营中造成了超越血缘关系的合伙关系。

这种合伙关系和领本经营一样,显然不是共同出资,获得利润后根据各自出资多少进行分配的模式,而是像布罗代尔说的那种早期形式一样,是货币资本与人力资本的结合,也就是雇佣关系。不过,“恒例三七分认,出本者得七分,效力者得三分,赚折同规”,不像布罗代尔所举同时代(1655年) 兰斯商人的例子,该商人说那里的规矩是赚钱按比例分润,但亏本却全由出资人承担,因此不喜欢这种合伙方式。洞庭商人这种无论盈亏均按三七的比例分担风险的惯例,我猜想在较多利用赘婿或家人僮仆出外经营的早期,未必就是这样的,但后者出于可以改变身份地位的考虑,还是乐于承担。前曾引王鏊的曾作赘婿的先祖“惟贞公之言,曰:有所藉而致富,非善理财者也,无藉而财自阜,斯谓之善理财”,常被人们误解为某种经营理念,其实“无藉而财自阜” 就是无本经营,就是指的领本一方。他的言下之意也表达了对出资人的不屑,认为不是“善理财者”。

最后,水上人由于经商而致富,同时获得了在岸上定居的可能性。至于说他们在成为岸上居民和国家编户之后,由于他们依然以经营商业为主,如何去应对国家差派的赋役,那则是另外一个问题。至少在这里,我们可以去进一步探究,已经有大量成果存在的江南商业史和宗族史中是否具有水上人的合伙制带来的机制。

图片来源:原文&网络

网址:赵世瑜 http://c.mxgxt.com/news/view/336956

相关内容

赵欣瑜景甜是叶选廉的小三吗 赵欣瑜和景甜是什么关系 京城名媛赵欣瑜为什么叫赵姨娘(2)

赵欣瑜可比陈冠希,黑完章子怡还黑谁

周星驰御用配音演员石班瑜去世

黄景瑜前妻世上没有不透风的墙,黄景瑜和王雨馨离婚内幕曝光…

明星的奥运瑜伽

“周星驰御用配音”石班瑜离世,享年66岁,周星驰发文:永远怀念石班瑜

“周星驰御用配音”石班瑜逝世,享年66岁!

迪丽热巴被黄景瑜绿了?赵丽颖儿子?唐嫣得罪王家卫?于适卖身?

娱乐圈八卦:黄景瑜、白鹿、赵露思、张翰、张杰、黄轩、张含韵