李欧梵:重探五四时期的新诗和旧诗——以胡适、徐志摩、郁达夫为例

作者:李欧梵,香港中文大学冼为坚中国文化讲座教授,哈佛大学荣休教授,中研院院士。著有《上海摩登》、《铁屋中的呐喊:鲁迅研究》、《中国现代作家浪漫的一代》、《现代性的想象》等书,及多种文化评论杂文集。

本文刊登于《数理人文》杂志(订阅号:math_hmat)第 16 期(2019 年 7 月),未经许可,不得转载。

这篇文章是为了纪念五四一百周年纪念,也是为了还一个小小的个人心愿。我在大陆出生,在台湾长大,在新竹念中学,记得初中国文的课本中就有朱自清的散文:〈背影〉和晚清小说《老残游记》的一章,至今记忆犹新。此次台大中文系邀请我为新成立的潘宝霞女士中国文学讲座作两次演讲,女士来自台湾,是丘成桐教授在香港培正中学的中文老师。这个意义十分重大,至少对我是无比的荣誉,因为我一向是丘教授的仰慕者,也算是他在香港中文大学的同事。

丘教授的这一段因缘,也令我想起我的那位新竹中学的启蒙老师,名字都不记得了,只记得她用略带山东口音的国语带我们读朱自清,后来 —— 如果我记忆不错的话 —— 也读了几首新诗,包括徐志摩的作品。自从那个时候开始,我就把徐志摩作为我的「感情」导师,到了大学时代,虽然学的是外文,想走外交官的道路,但心中涌起的却是徐志摩式的浪漫激情。后来到美国留学,仍然念念不忘,最终博士论文的题目就是五四浪漫一代的作家,主要人物就是徐志摩,另一位是郁达夫。半个多世纪以后,重新回顾论文中所写的字句,真是不忍卒睹,汗颜之至。然而也引起我重探和自我检讨的念头。因此我的演讲也特别拿徐志摩和郁达夫为例,但思考的方向和分析的方法当然和我早期的不同。

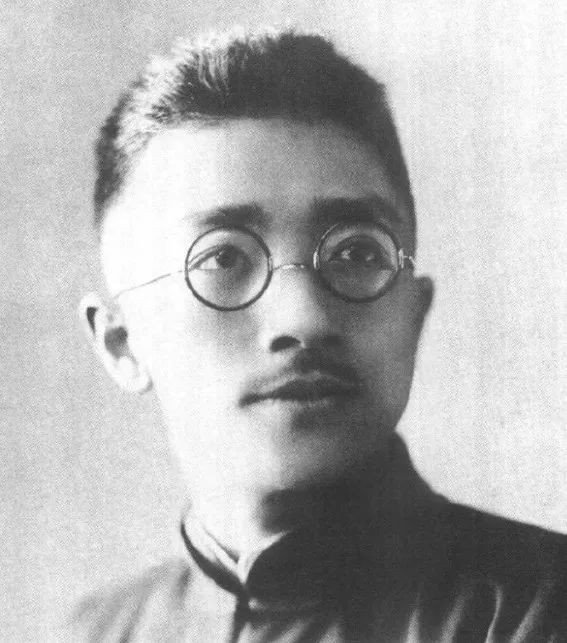

胡适

1922 年的胡适,摄于北京(照片来源:维基)

胡适师从杜威(John Dewey)研究哲学,但回国后书写大量不同种类的文章,到处演讲,题目无所不包,当然也包括文学。他最为得意的贡献还是提倡白话和白话文学,这是众所周知的事实。我之所以要旧事重提,主要是想探讨他如何身体力行,作他的白话诗,后来收集在《尝试集》中,题目倒也切题:「尝试」,然而他尝试的到底是什么?用白话文写文章,甚至写小说,并不困难,因为明清时代早有先例,但用白话写新诗倒真是第一次。我要指出的是,胡适的那篇名文:〈文学改良刍议〉,主要的目标不是小说,而是如何改良诗和散文。他首次提出所谓的「八不主义」(后来稍作修改,把一部分以「不」起头的否定字句改成较正面的条文),我们仔细看他这八条「警句」,内中至少有六条皆是和语言和形式有关,而且针对古文和旧诗,例如最后三条:「不用典」,「不讲对仗」,和「不避俗字俗语」,都是针对古文和旧诗。为什么胡适的「八不主义」不提小说呢?胡适自己也不作小说,勉强来说,也不过像〈差不多先生传〉之类的一两篇而已。因此,我认为胡适已经在文体上预设了一个改革的目标,也就是古时候士大夫最常写的精英文类:诗和文。我们回看比他早一代的梁启超,他也提倡过「诗界革命」,但用意和胡适不同,而他却特别重视小说,既有小说理论 —— 把小说提升为主要文类〈论小说与群知之关系〉—— 也有小说实践:《新中国未来记》。我们回看五四新文学的贡献,就会发现:影响最大的文类还是小说,特别是短篇小说,但引起的争论最多的还是新诗。总而言之,新文学在形式上最大的「门槛」、也是被攻击得最厉害的文类,就是白话新诗。许多新文学的作家,如鲁迅和郁达夫,写的新诗极少,却写了大量的文言旧诗,这是一个众所周知的事实。为什么五四时期新诗那么难产?新诗发展的道路也远较小说坎坷,而且研究新诗的学者至今还是不多。多年来我在课堂上讲中国现代文学,也很少讲新诗,遑论旧诗。这一次算是破例,也是我个人的第一次尝试。

胡适曾表示:「诗国革命何自始?要须作诗如作文」,胡适自言其主张颇受宋诗影响,企图「打破声律的束缚,努力造成一种近乎说话的诗体」,这样的想法虽遭梅光迪反对 —— 他认为诗文乃两个截然不同的文体 —— 但我们不得不肯定,这样的尝试以及他在〈胡思永遗诗序〉中提出的「新诗四要件」(明白清楚、注重意境、能剪裁、有组织有格式),虽然现在听来陈腔滥调,但在当时却意义重大。五四初期的诗人,如刘半农、沈尹默、俞平伯、陈衡哲等人,几乎个个都是有意或无意的胡适信徒,在此不能仔细陈述,只能选胡适的新诗作为代表。他的《尝试集》收集了从最早(1916)到三十年代的诗作,但仍然不全,因为有几首被他的《新青年》同事建议删除,我的兴趣反而在他未经修正的「初版」(ur-text)。最常被引用的就是〈蝴蝶〉(1916),这首诗几乎是旧诗和古文的韵脚和对仗的白话翻版,不能算是诗。且引全诗如下:

两个黄蝴蝶,双双飞上天。

不知为什么,一个忽飞还。

剩下那一个,孤单怪可怜;

也无心上天,天上太孤单。

这首诗格式像是一首五言古诗,但用白话口语把它拉成四行八句,第三行是一个转折,最后一行则把诗人的主观观点放在蝴蝶身上,颇有创意。全诗内容虽然明白清楚,但意境还是显得太单薄。胡适自己也承认,他早期的诗作「很像一个缠过脚后来放大了的妇人回头看他一年一年的放脚鞋样……总还带着缠脚时代的血腥气」,这句话倒是十分出传神。即便如此,我认为胡适的「缠脚诗」,有的还是简洁可喜,并不难懂,也没有用太多的典故,例如他的朋友建议删除而他自己却舍不得的那首〈江上〉(1916):

雨脚渡江来,山头冲雾出。

雨过雾亦收,江头看落日。

这四句五言诗,写的是诗人看雾一刹那间大自然变换的感觉,意境不俗,是诗人自己感觉出来的,很宝贵,所以不忍删除,然而放在中国古诗的大传统中来看,并没有什么出奇之处。我觉得胡适的新诗四要件还缺少一个,那就是独创性的视野,这也是西方现代主义的特色之一,应该和他的主张暗合,但他并没有提到任何英美现代诗或诗论,作为参照。多年来学者一直争辩不休的问题:到底胡适是否受到同一时期在美国风起云涌的「意象主义」(Imagism)的影响?至今未有定论。意象派的宣言也讲「八不主义」,领导人物是庞德(Ezra Pound)、洛威尔(Amy Lowell)等人,和胡适的主张颇有雷同之处。我的揣测是,即使他知道,也没有深入研究或汲取。胡适在美国读过不少西方文学的书,甚至还用离骚体翻译了拜伦的《哀希腊歌》(The Isles of Greece),然而他对于西洋诗的理解依然有限,和徐志摩及郁达夫不可同日而语。

朱自清曾经说过:「新诗第一次出现在《新青年》四卷一号上」(1918 年 1 月 15 日),这一期载有胡适,沈尹默和刘半农的新诗。其中胡适有一首名叫〈鸽子〉,我觉得这首才是胡适新诗的开端,比〈蝴蝶〉和〈江上〉成熟。

云淡天高,好一片晚秋天气!

有一群鸽子,在空中游戏。

看他们三三两两,

回环来往,

夷犹如意,——

忽地里,翻身映日,白羽衬青天,十分鲜丽!

这首诗和〈蝴蝶〉一诗表面上甚为相似,但诗句不规则,白话的意味更浓,我猜作者花了不少功夫。最近我发现此诗有一个原版,是写在胡适给刘半农的一封信里,语句有少许差异,现照原信抄录于后:

云淡天高,好一片晚秋天气!

有一群白鸽儿飞向空中游戏。

你看他乘风上下,夷犹如意。——

忽地里,翻身映日,白羽衬青天,鲜明无比!

胡适后来说,修订版〈鸽子〉比原版只改了四个字,但仔细对照之下,可以发现不只如此:第二句「白鸽儿」改成了「鸽子」;「在空中」改成「向空中」;「看他们三三两两 / 回环来往」(这两句本身也押尾韵)原诗没有,是加上去的,原本「你看他乘风上下」在修订版中不见了,显然胡适意识到这一句有点不合文法(刍议的第三条:「须讲求文法」):一群白鸽儿是复数,不能用单一的「他」,否则成了只看一只鸽儿。这个时候刘半农还没有发明「她」字来指示女性/阴性,否则白鸽不应该是「他」,而是「她」。「你看他乘风上下」一句被删掉了,改成「三三两两,回环来往」,描绘出一种悠闲的飞翔状态,而原本的「乘风上下」很容易让读者想到苏东坡的〈水调歌头〉中的名句:「我欲乘风归去,唯恐琼楼玉宇,高处不胜寒……」可见胡适很在意古文的幽灵不散,务求去除的,然而他真的逃得掉吗?四字成语式的节奏也无处不在,只不过表面上「白」了一点,然而「夷犹如意」根本就是古文。在韵脚和节奏方面,胡适的自觉还是不够,要等到后来的徐志摩和闻一多作多方面的试验,并出版诗集,才把新诗推上新文学的舞台。

徐志摩

1931年的徐志摩,摄于北京(照片来源:维基)

胡适的好朋友徐志摩,才是一位真正的诗人,他非但具有诗人的气质,而且在诗的创作上下了很大功夫。大家知记得他最著名的几篇,如〈再别康桥〉、〈翡冷翠的一夜〉等,但似乎忽略了他早期的实验作品,这是一种新诗形式上的真正尝试,而且和当时的其他诗人大不相同,也和稍后的闻一多、卞之琳、和戴望舒的风格迥异。多年来我没有读徐志摩的诗,总以为内中的浪漫情绪太多,用他自己的话说,就是「浓得化不开」,然而事实是否真的如此?如何把徐志摩的浪漫事迹和他的诗作分开?于是我找到诗人杨牧所编辑的《徐志摩诗选》,平心静气地重新阅读,得到的印象却和早年的感受完全两样。我在此要感谢杨牧,他为这本选集下了很大功夫,并且写了一个导论,对徐志摩的诗赞誉有加,十分尊敬。杨牧在导言中特别强调徐志摩的努力尝试:「我们检视他十年间的作品,可以发觉他反复尝试着各种形式,出入传统中国语法的抒情趣味和英诗尺度风格之间。他使用过的英诗形式包括以四行和六行一节为主看的歌谣题,长句绵恆并以自然音节断行的史诗体,当然不乏从商籁十四行诗里渡来的设问答复,悬疑破解,以及充满声色变化的戏剧独白体」他又指出:「对徐的诗风影响最大的是华兹华斯(William Wordsworth,1770~1850)。几乎志摩所有诗作的形式,我们都可以在华兹华斯的集子里找到,然而对他启示最大的首推歌谣,以及一种慢兴自白,不局促于外设长度的限制,又不特别以传统韵律为准则的诗体……」这一段话,可以作为所有研究徐志摩诗的学者的出发点。徐志摩的诗在形式上的创新,不是胡适所说的以白话作诗那么简单,而是从英诗 —— 特别是浪漫诗人的作品中琢磨出来一套他自己的诗的语言。他对于诗的格式和音节断行的讲究,也出自英诗的灵感。当时印刷厂工人对断句毫无经验,往往把诗句误植,使得他啼笑皆非。相较之下,胡适和他的《新青年》同仁所写的新诗,对诗的形式就不那么讲究了。志摩诗的另一个特点 —— 也是其他同代诗人所缺乏的 —— 就是它的长度,有时长到数十行,甚至数百行。杨牧更提醒我们,志摩的诗往往用抽象字眼,「毫无拘束地放纵明喻和暗喻;他又擅长拟人化的技巧……不但保留自然完成的韵,更热衷寻找断句所造成的声响效果」,这些都是源自英诗技巧的名词,还原成英文,就是 simile, metaphor, personification, meter, rhyme, enjambment。我更感兴趣的是:徐志摩如何在这种形式的「跨文化」和「跨语言」实验里,把英文的格式移植到中文,而变成他自己的风格?这是一个大问题,我只能举几个具体的例子来分析。

徐志摩早期的诗至少有四五首跟英国康桥(Cambridge)直接有关,如〈春〉、〈康桥西野暮色〉、〈夜〉和〈康桥再会吧〉,俱写于 1922 年。这几首诗似乎并没有引起一般读者的注意,也许是因为太长,而诗句有时候读起来并不顺口,然而这些早期的诗作有一个特点:意象显明,时而有惊人之笔,这就是一种文字上的大胆实验,乃胡适的《尝试集》所无;另一个特点是动词,这也是西方现代诗的特点之一。我们且以〈春〉的开头为例:

河水在夕阳里缓流,

暮霞胶抹树干树头;

蚱蜢飞,蚱蜢戏吻草光光,

我在春草里看看走走。

我把这四句里的动词都标志了,「缓流」看似平常,其实是和第四句中「我」的动作 ——「看看走走」—— 相呼应的,「河水」—— 指的是康桥著名的康河(River Cam)—— 缓缓而流,诗人的眼光也沿着河水浏览河畔的风景,看到各种特殊的花草和小动物交织而成的美景。诗人在此又用了不少独特的意象和动词,这些词汇都是一般的白话用语不常用的,如「草里忽伸出只藕嫩的手,/ 将孟浪的跳虫拦腰紧」,这类用词早已超出普通日用白话的范围,而变成诗的语言,因此也不避文言的指涉:「树尽交柯,草也骈偶」,这个康桥河畔的风景太美了,诗人也想用一种较为独特的语言表达出来。这是徐志摩和早期五四诗人不同之处:后者作的纯是白话的试验,而不是诗的语言的试验。然而,我认为这首诗还是徐志摩的习作,因为他还顾不到诗的节奏和韵律。现代诗演变出来的节奏和韵律是不规则的,但不规则并不表示无规则,甚至所谓的「自由诗」(free verse),也有它内在的规则,只不过诗人使用起来更自由而已。

徐志摩诗作的另一个特色是它的音乐感,它的诗都可以朗诵,有的诗 —— 如〈海韵〉,更可以谱成歌曲。他在欧洲留学的经验,除了文学之外,也包括音乐,他早期的另一首诗〈听槐格纳乐剧〉,就是直接从华格纳(Wilhelm Richard Wagner)的歌剧得来的灵感。至今我还考证不出来他听的是哪一首歌剧,究竟是《飞行的荷兰人》(Flying Dutchman),还是《崔斯坦和依淑德》(Tristan und Isolde)?这首诗中充满了声音的意像:「悲鸣,胡笳的幽引」,「荒音,洪变的先声」,「管弦运化,金革调合」,「革音革心的槐格纳!」但总的来说,徐志摩的诗中绘画的色彩更浓,〈康桥西野暮色〉这首诗完全是一幅彩色缤纷的图画,他故意不用任何标点符号,甚至还在诗前言中特别举出爱尔兰作家【编注:乔伊斯(James Augustine Aloysius Joyce)】的小说《尤利西斯》(Ulysses)的最后一百页中的独白也没有任何标点。然而他认为这本小说是散文!

总之我们可以说,徐志摩在他最早的诗作中,已经开始做各种试验了,包括形象、动作、和声音。他也不避文言,甚至在一首长诗〈两尼姑〉中开文言文的玩笑。但他主要的目的显然不在于此,而是把他从英诗中学到的技巧,潜移默化之后,移植到他的白话诗作之中。杨牧提过,徐的偶像是华兹华斯,他被公认为英国浪漫文学的大师,华翁的影子在徐志摩的诗中无处不在。我认为华翁的作品至少有两个特色,一个是擅于描述大自然,往往把自然寓意为婴儿的天真或少女的纯洁,另一个是长短不拘,但长诗更有深度。记得我在台大外文系的课堂上读过华翁的短诗〈Solitary Reaper〉(〈孤独的收割者〉),课余浏览过自传式的长诗:《The Prelude》(《序曲》),此外还有《Lyrical Ballads》(《抒情的歌谣》),都是千古名作,我猜徐志摩都读过,我们在他早期的两首长诗中看到一些端倪:一首是〈夜〉,一首是〈康桥再会吧〉,每首都有数百行,在杨牧编的《徐志摩诗选》中前者占了足足十页,后者占了七页。徐志摩的所有诗作中最长的是 1930 年写的〈爱的灵感〉,共 25 页,可以说是他的巅峰之作,其次就是这两首长诗了。如果说〈爱的灵感〉是徐志摩一生爱的宣言和爱的总结,那么前两首就是他的「成长小说」和欧游幻想。〈康桥再会吧〉的写法和后来的〈再别康桥〉大异其趣,后者读来顺畅易懂,注定要被谱成流行歌曲,而前者读来却像一篇独白式的散文,诗人在此道尽了他对康桥的仰慕和感激之情,但描写更多的还是他自己的感情和经历。灵感可能来自华翁的《序曲》,华翁的长诗有十二章之多,几乎成了一本书。徐志摩的长诗没有分段,而以回忆的方式倒叙他如何「辞别家乡父母,登太平洋去」,「浪迹在海外,美土欧洲」,「已过了四度春秋」,最后到了这个「古风古色,桥影藻密」的小城,「在知识道上,采的几茎花草,/ 在真理山中,爬上几个峰腰」。初读以为是一篇散文,但诗的节奏和尺度(meter)逐渐明显,也把康桥这个地方「拟人化」:「你我相知虽迟,然这一年中 / 我心灵革命的怒潮,尽冲泻 / 在你妩媚河身的两岸……」,叙事的意味也逐渐被诗的韵律取代,诗人也在画布上恣意涂抹各种色彩,而中国古诗词的影子也随处可见,在此我只能再引一小段:

难忘春阳晚照,泼翻一海纯金,

淹没了寺塔钟楼,长垣短堞,

千百家屋顶烟突,白水青田,

难忘茂林中老树纵横;巨干上

黛薄荼青,却教斜刺的朝霞,

抹上写微胭脂春意,忸怩神色;

难忘七月的黄昏,远树凝寂,

像泼墨的山形,衬出轻柔瞑色,

密稠稠,七分鹅黄,三分桔绿,

……

这些诗句,非但色彩明艳,而且读来有点词的韵律,显然徐志摩在文字上下了不少功夫,比起胡适,不可同日而语。然而他也逐渐远离白话的语境,最后又引华兹华斯的字句,竟然变成文言,文乎文乎:「康桥!我故里闻此,能弗怨汝……」,直到最后一句,才转回白话:「再见罢,我爱的康桥!」。我由此得到的印象是白话的语汇对徐志摩并不重要,更要紧的是诗的意象、节奏和格律。他寻找的是一种诗的语言,即便有时候「浓得化不开」,也在所不计。

然而我觉得最值得细读的还是〈夜〉,我认为这首诗甚有创意,它像是一首史诗,但描写的却是诗人的一场梦魇式的心灵旅游,从康桥到欧洲大陆,又到了华兹华斯的故居,最后驰骋于宇宙之间。这种宏大的狂想,在当时应该算是创举,至少为新诗打开了一扇窗户。即便在中国古典诗和赋中,这种狂想笔法也很少见。原诗太长,在此不能引述了,然而还是需要阐释一番。

这首长诗共分六节,在数百行的诗句中作种种形式上的试验,前面引过的杨牧所举出的技巧,全部出笼。统摄全诗的是一系列超现实的意象,和五四的写实诗的风格几乎是南辕北辙,因此更显得难能可贵。这首诗和上一首一样,初读时像是散文,诗人在夜的「沉静的境界中徘徊」,出发点仍然是康桥,但诗人的幻想迅即「飞出云外」,翱翔到另外的世界。从第二节开始,一连串的惊人意象出现了:首先是海边的岩石的面前直竖着一个拜伦式的浪漫诗人形象,「他唤醒了海,唤醒了天,唤醒了黑夜,唤醒了浪涛 —— 真伟大的革命 ——」。到了第三节,这个浪漫形象开始变形,而诗人的幻想带我们从大自然转向「二十世纪的不夜城」:「夜呀,这是你的叛逆,这是恶俗文明的广告,无耻,淫猥,残暴,肮髒 —— 表面却是一致的辉煌」。这个二十世纪文明的形象显然是负面的,令得拟人化的幻想「不忍观望,赶快的掉转翅膀,向清淨境界飞去」,时间倒流一百多年,回到十九世纪「湖滨诗侣」的故乡,指的就是华兹华斯和他的友人聚会之地,后世称之为 Lake Poets,诗人的幻想看到了华翁、高柳列奇(Samuel Taylor Coleridge)和华翁的妹妹桃绿水(Dorothy),徐志摩在此还特别引了两段华翁的英文原诗,显然认同华翁的心态。这是一个英国浪漫主义的心态,崇拜大自然,把自然田园之美和丑陋的都市文明作对比。然而到了〈夜〉的第四节,诗人的幻想又飞到另一个不夜城 —— 几百年前的海岱儿堡(Heidelberg),一个舞会正在进行,一个侏儒喝到六十三杯啤酒,引得「满庭假发粉面的男客,长裙如云的女宾,哄堂的大笑」,这一个狂欢的场面,非诗人所好,于是幻想又「溜回了不知几十世纪的一个昏夜」,回到了荷马史诗的世界。读到此处,我禁不住为五四时期的读者捏一把汗,徐志摩的这个世界太陌生了,怪诞的异国场景,还有荷马史诗人物的名字 ——「阿加孟龙打破了屈次奄,夺回了海伦」【编注:阿加孟龙即希腊神话中的迈锡尼国王阿伽门农,屈次奄即特洛伊】,稀奇古怪的语言和词汇,散文式的长长的诗句,不但和中国古诗的情调大异其趣,而且和胡适等人的平白写实的风格恰恰相反。然而,一百年后,我们的文学视野当然扩展了许多,时间让我们有「后见之明」,如今重读这首新诗,不禁令我惊叹徐志摩所吸收的英诗养分之多,这首诗仿佛把他喜欢的西洋典故全放进去了。他的文学品味也一览无遗,他崇拜浪漫主义,而对刚刚兴起的现代主义毫无知觉,或者是略有所知,但毫无兴趣。如果杨牧的考证无误,这首诗应该完成于 1922 年,那一年恰是艾略特(Thomas Stearns Eliot)的现代主义巨作《荒原》(The Wasteland)出版的时候,这首诗徐志摩是否读过?诗中也有一个「不夜城」的段落,且引几句:

Unreal City,

Under the brown fog of a winter dawn,

A crowd flowed over London Bridge, so many

I had not thought death had undone so many.

这几句诗的主要意象是死亡!爱略特的诗中也充溢了古希腊的典故,和波特莱尔(Charles Pierre Baudelaire)的《恶之华》(Les fleurs du mal)一样。我曾在另外一篇文章中讨论过徐志摩翻译其中的一首〈死尸〉(Une Charogne),感觉相似,它不合徐志摩的品味,而徐的译文也太过华丽。读了这篇〈夜〉,我觉得似乎徐志摩在英国和爱略特的现代诗擦肩而过,因此也错过了英国现代主义的思潮。我好奇的是:他既然和伦敦的布鲁姆兹伯里文人(Bloomsbury Group)有来往,认得小说家福斯特(E.M. Foster)和艺术评论家傅来义(Roger Frye),为什么没有染上半点放荡不羁的颓废作风?为什么他的品味如此「正宗」—— 正宗的英国浪漫主义!〈夜〉的最后两节中,诗人飞出人间,进入一个布雷克(William Blake)的宇宙,在最后一节,诗人听到一个声音,像是神在招引,然而这个神的意象依然脱离不了英国浪漫主义的范畴。我对于徐志摩早期诗作的评价似乎是矛盾的,一方面我佩服他在意象和词句上的大胆试验,另一方面我又觉得他太过推崇英国浪漫主义,直到他死后(1931),中国的新诗才逐渐吸收了欧洲现代主义,并将之融入中国新诗的版图之中。从早期五四的新诗,到徐志摩的「西化」新诗,本身就是一个过渡,文学史也是一个漫长的过程,一切演变都需要时间,当然更需要诗人的才具。走笔至此,我不禁想到爱略特的那篇名文:〈传统与个人才具〉,文中主要论点是:诗人的个人才具只不过是整个文学传统的一小部分,传统无时无处不在,作家必须用很大的劳力,才能继承得到,「不但要理解过去的过去性,还要理解过去的现存性」。此文出版于 1919 年,和五四运动同年,这当然是一个偶合,估计胡适和徐志摩都没有读过,即使读过,也不见得同意。五四毕竟是一个文学各宗派风起云涌的「狂飙」时代,艾略特的主张显得似乎太保守了。

郁达夫

郁达夫(照片来源:维基)

翻看中国现代文学史,新诗的发展和旧诗是同步的,换言之,旧体诗并没有完全被新诗所取代,几位著名的新文学的作家,如鲁迅和郁达夫,除了写白话小说之外,一生都写旧体诗,而且也为人称道。鲁迅写过几首新诗,但读来犹如警句式的散文,内含故事,例如最早在《新青年》刊登的〈他们的花园〉和〈人与时〉,还有稍后的〈我的失恋〉,这些新诗和他的旧诗比起来,高下立见,即使是他在日本作学生时期写的旧诗,都气概磅礴,此处不必引述了。鲁迅和郁达夫的个性和创作方向都很不同,然而两人惺惺相惜,原因之一可能是他们都喜欢写旧体诗,而且互相唱和。但郁达夫的例子更特别,他从幼年就开始学古诗,看了不少李义山、温飞卿、杜樊川、陆剑南、元遗山、吴梅村、钱牧斋和黄仲则的诗作,下的功夫很深。他到日本留学,依然写大量的旧体诗,而且在日本的同人杂志上发表(日本当时也有不少中文诗社,定时聚会,互相唱和),甚至把日本的异国风情也写入旧体诗,名曰「日本竹枝词」,饶有风趣,且引一首:

黄昏好放看花船

樱满长堤月满川

远岸微风歌婉转

谁家蓬底弄三弦

这首竹枝词写的很工整,更引人注目的是里面的风景,美奂美轮。我曾游览过京都,适逢樱花季节,亲眼看到「樱满长堤月满」的旖旎风景,也听到「远岸微风歌婉」的余音,郁达夫把这个良辰美景放在看来平凡的诗句里,韵味无穷。如果我们用胡适的白话文来写,是否可以达到同样的效果?然而郁达夫的旧学根底并没有阻碍他在新文学方面的成就,无疑也为他提供了一个抒情美学的资源,另一个资源则来自德国浪漫文学,后文会详论。我们再看一首郁达夫在日本写的旧诗,作于 1919 年,恰是五四运动的那一年。

〈穷乡独立,日暮苍然,顾影自伤,漫然得句〉(1919)

日暮霜风落野塘,荒郊独立感苍茫。

九原随会空真士,一笑淮阴是假王。

我纵有才仍未遇,达如无命亦何伤。

只愁物换星移后,反被旁人唤漫郎。

这首诗的主题是怀才不遇,在异国穷乡,益感独立苍茫,顾影自伤。这个主题是中国文学传统诗词的典型主题,只不过郁达夫把它移植到一个现时的异邦。他写这首诗的时候,可能正开始构思他的小说三部曲:〈沉沦〉、〈南迁〉、和〈银灰色的死〉,他在这三篇小说中,把这个怀才不遇的主题「现代化」,变成一个现代青年的忧郁病(Hypochondria,而不是当今的 depression)的解剖,他说《沉沦》三部曲描写的是一种「现代人的苦闷」,然而我认为这个角色的怀才不遇的原型并没有变,不过加上了很多现代性的变奏。这三篇小说,最受读者欢迎和研究者注意的是〈沉沦〉,因为内容大胆,牵涉到男主角在日本所受的性苦闷,以及他在异国受压迫而萌生的民族主义。然而很少学者注意到这篇小说结构中诗的成分。故事一开始,这位中国青年就拿了一本华兹华斯的诗集,在大自然的田园缓缓独步,一面自言自语:「这里就是你的避难所」,自怜的情绪油然而生。他含着眼泪读两节诗,原来就是前面提过的华兹华斯的名诗〈孤独的收割者〉:

Behold her, single in the field,

Yon solitary Highland Lass!

Reaping and singing by herself:

Stop here, or gently pass!

然后他又把这两段翻译成中文,这一种写法倒是五四新文学的创举,但用意何在?把大量的英诗和诗人的典故放在小说里,似乎和写实主义的要求不和,我反而认为作者故意要建立一个田园的场景,衬托出这个故事的浪漫主义的气氛,这也是一种抒情的写法。诗的分量加强以后,情节的重要性就减低了。在另外两篇小说中,这个倾向更明显,而用原文引用的西洋文学典故更多,三篇总共有一百多处,而引用的不只是英国诗,而更多的是德国浪漫文学。我曾写过一篇长文讨论〈南迁〉中所挪用的歌德(Johann Goethe)小说《威尔汉麦斯特的学徒生涯》(Wilhelm Meisters Lehrjahre)的架构,特别是内中最著名的〈迷嬢〉(Mignon)那一段。最近有两篇学术论文也在研究这个引用结构的意义,分析得更为深刻。歌德的小说被公认为是所谓成长小说或教育小说(Bildungsroman)的源头,郁达夫大胆引用了这本名著,显然证明他的德文功夫十分了得。据学者考证,他在名古屋的第八高等学堂学了三年德文,成绩优异,可以和德文老师用德文对答如流,我估计他的德文读物中就包括这本书的选段。德国的浪漫主义和英国的不尽相同,虽然都注重大自然,但德国浪漫主义更将之发展到了一个神秘的境界。在小说方面,十九世纪的德国小说也远较英国小说有诗意,小说中引用诗词几乎变成一种惯例。郁达夫后来翻译了不少德文诗和德文短篇小说,而他最欣赏的德国作家,都是出自这个传统。如果做一个比较文学的试验,我们可以把施笃姆(Theodor Storm)的《茵梦湖》(Immensee,郁达夫曾为之写序)拿来对读,内中的田园景色和人物内心的波动是连在一起的。这种写法 —— 特别是直接把引用的外国诗词置入小说的情节之中,甚至带动情节和人物 ―― 乃郁达夫所独创,后来失传了。如今还有哪位小说家会直接引用德文?中国当代作家的外文修养,一般来说,都比不上五四那一代。此处我关心的不是小说结构分析,而是诗和叙事之间的微妙关系。郁达夫写旧体诗,但也喜欢读德国和英国浪漫主义的诗,这两种文体表面上风马牛不相及,然而在郁达夫的作品中我依然感受到其内在的联系,如果要仔细分析这个「跨文化」的抒情传统,必然大费周章,目前我做不到,只能点到为止。郁达夫所继承的这个德国抒情传统,其关键性的主题有二:大自然的田园风光(和因而带起的乡愁),和一个孤独者的形象,也是一种浪漫主义诗人的化身。郁达夫从外国文学中借用了一个名词:「零余者」,来描写他自己,这个名词源自俄国文学,但内涵更接近德国文学。1924 年他写过一篇散文,就叫作「零余者」,文章开头就引了四行德文诗,自己翻译成中文:

袋里无钱,心头多恨。

这样无聊的日子,教我捱到何时始尽。

啊啊,贫苦是最大的灾星,

富裕是最上的幸运。

这四行诗不知出自何典。文中又引了一首英文诗,却是典型的田园风景:

The curfew tolls the knell of parting day,

The lowing herd winds slowly o'er the lea,

The ploughman homeward plods his weary way,

And leaves the world to darkness and to me.

这四句出自格莱(Thomas Gray)的名诗〈Elegy Written in a Country Churchyard〉(〈墓园挽歌〉),最后一行郁达夫特别喜欢,觉得是自己心情的写照。于是他感叹道:「我是一个真正的零余者!」,「的确是一个零余者,所以对于社会人世是完全没有用的。a superfluous man! a useless man! superfluous! superfluous!」。我在《中国现代作家浪漫的一代》书中提到,这个典故出自俄国小说家屠格涅夫的一篇小说,然而我没有顾及郁达夫引用的德文和英文诗。其实这篇文章并不完全是他当时生活的写照,因为那个时候他在文坛上已经颇有名气,是创造社的一员大将,早已结婚生子,对于家庭和社会并非无用。然而他在二十年代写的文章有多次把自己形容为无用的零余者。如今重读,才略有所悟,原来这是一个文学上的姿态,和他旧体诗中怀才不遇的主题一脉相承。最近在一本郁达夫的旧诗选集中无意发现一首他写的德文诗,可能也是这个时候写的,并由他的好友郭沫若译成中文,原名是「Das Lied eines Taugenichts」,郭沫若把它译为「百无聊赖者之歌」。译文如下:

他在远方,他在远方,

青而柔的春之空,

晨钟远远一声扬!

不知来何从。

只有一声,确是只有一声,

向往令我心深痛

烦闷,烦闷

我在十分思慕君

这首德文诗本来也是有韵脚的,在译文的前段表了出来。然而内容似乎有点零散,前段呈现一幅田园美景,但「晨钟」的典故则来自德国文学,后段又出现「向往令我心深痛」和「烦闷」的字眼,似乎与前段的田园美景的气氛不合,最后一行「我在十分思慕君」(Ich sehne mich sehr nach dir),思慕的「君」(德文原文是 dir)指的又是谁?妙的是前后两段恰好又印证了德国浪漫主义的两大主题:田园风光和主人翁的心理煎熬,只不过在郁达夫的(德文)笔下有点勉强。我比较好奇的反而是诗的题名:郁达夫用的是 Taugenichts 这个字,严格来说郭沫若的译名「百无聊赖」是意译,这个德文字的原意是「一无是处」(英文叫做 good-for-nothing),较「怀才不遇」的意指更负面,我猜为的是更接近郁达夫的心态,其实郁达夫散文和小说中的零余者,大多是一个漂泊不定的人物,到处流浪(流浪又和漫游的意义颇为相近),如此类推下去,我不禁好奇:这个 Taugenichts 在德国文学中另有所指,但典出何处?于是向一位德国学者请教,他认为郁达夫的这首德文诗只能算是习作,但题目却令他想起一本德国文学的名著:《Aus dem Leben eines Taugenichts》(《一个一无是处的人的生涯》),作者是艾兴多夫(Joseph von Eichendorff),这本中篇小说(Erzählung)的主人翁是一个年轻的流浪者,他从德国流浪到意大利,又从意大利回到维也纳,他的经历没有歌德的威尔汉麦斯特那么复杂,但主题相似,是一个「成长小说」和「流浪汉小说」(Picaresque novel)的混合体。郁达夫也可能读过这本小说,而将之改头换面,变成自己小说中的「零余者」?

也许我的推论有待继续考证,然而我要强调的是:郁达夫一生对德国文学念念不忘。他后来还为中华书局拟了一个歌德以后的德国文学书目,总共有十五位作家,著作数十种,从歌德一直到二十世纪之交的霍夫曼史塔(Hugo von Hofmannsthal)、德布林(Alfred Doblin)、布洛德(Max Brod)、和亨利希‧曼(Heinrich Mann)(他的兄弟汤玛斯‧曼〔Thomas Mann〕的名字最后也出现在郁达夫的后期文章之中),他的德国文学修养,令我肃然起敬。我们回顾他的后半生,倒真的是漂泊流浪,从杭州到福建,日寇逼近,又不得不流浪到南洋,他的后半生变成了一部「流浪者」小说,他晚年在新加坡和印尼写下不少动人的旧诗,这位「零余者」和「Taugenichts」终于找到了人生的意义。且看他别日本宪兵处决前不久写的这一首诗:

〈乱离杂诗(十二)〉(1941)

草木风声势未安,孤舟惶恐再经滩。

地名末旦埋踪易,楫指中流转道难。

天意似将颁大任,微躯何厌忍飢寒。

长歌正气重来读,我比前贤路已宽。

这首诗可以作为他死前心情的见证,我们在其中感受不到任何「百无聊赖」或「一无是处」的自怜,心情反而宽广多了,而且回应了他早期从德国浪漫主义汲取的「零余者」模型,他的「怀才不遇」的感叹也不见了,反而觉得「天意似将相遇」,精神悲壮。郁达夫曾经为徐志摩的英年早逝写过一首悼亡诗,如果二位诗人在天堂相见的话,不知徐志摩会回他一首什么样的诗,诗中也许会引华翁那首有关「不朽」(Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood)的名句吧?■

本文出处

本文是台大中文系主办的潘宝霞女士讲座的第一讲(2018 年 12 月 26 日)改写而成。原来的题目是:〈传统于创新:重谈五四新文学〉。内中有关传统部分已经发表在《二十一世纪》(香港中文大学中国文化研究所),四月号:五四百年专辑(2019),页 32-48,题目为〈中国现代文学:传统与现代的吊诡〉,其中也包括新诗的讨论,但内容与本文不尽相同。在此作者要特别感谢丘成桐教授的支持和梅家玲教授的邀请。

作者 李欧梵(照片来源:CUHK)

延伸阅读

1. 胡适《尝试集》(1926)亚东图书馆出版。此书在台湾华文书库的网址

http://taiwanebook.ncl.edu.tw/zh-tw/book/NCL-002573103

2. 杨牧编《徐志摩诗选》(1987)洪范出版。

3. 《郁达夫作品精选》三册(2018)风云时代出版。

《数理人文》是一本具国际观的科普杂志 , 由著名数学家丘成桐先生主编,邀请当代第一流的数学家与科学家 , 谈谈他们的研究经历和成功经验。让活跃在研究前沿的科学家 , 用轻松的文笔 , 通俗的介绍数学及各领域激动人心的最新进展 ; 导览某个科学专题精彩曲折的发展历史 ; 描述数学在现代科学技术中的广泛应用。内容题材以数学、物理及工程为经 , 人文为纬 , 以促进数理人文教育。欢迎订阅或推荐图书馆订购 International Press of Boston 的期刊,详情请浏览:intlpress.com/journals

欢迎关注《数理人文》杂志微信版

International Press of Boston

微信订阅号:math_hmat

网址:李欧梵:重探五四时期的新诗和旧诗——以胡适、徐志摩、郁达夫为例 http://c.mxgxt.com/news/view/424702

相关内容

民国大诗人徐志摩挽联一览徐志摩诗歌的艺术美

徐志摩诗歌《为要寻一个明星》

民国诗人徐志摩怎么死的

徐志摩

1931年林徽因写给徐志摩的分手诗:《那一晚》中的一晚,发生了啥

人生中渗透诗的意味——留美时期徐志摩的交往

徐志摩和他的三个女人的故事

鲁迅与郁达夫的诗情和友情

实拍诗人徐志摩的墓地:曾三次变迁,诗碑上的一首诗考试还会考到