阿瑟·米勒:文化的作用是让人们品味核心的共通之处

【编者按】1949年,正值阿瑟·米勒写作《推销员之死》之时,中国对西方世界闭上了大门。直到1983年春,米勒受邀来到中国导演这部成名之作,两个国家才重新接续起文化交流上的连续性。“这种巧合带有宿命的味道,有点不可思议”,在《阿瑟·米勒手记》一书里,米勒这样形容道。

在工作的第一天,米勒就切身感受到,从舞台布景,到演员的语速、他们对权威指引的渴望上,政治和文化差异设置的障碍无处不在。再回到故事本身,一个长期为集体主义叙事所裹挟的国度,是否能理解威利的悲剧为何而起?面对此,他将这部戏剧最终能为中国观众所理解的希望寄托在证明两国文化核心的共通之处上,“使这出戏像极美国的办法就是让它中国化。”

在短短一个多月的排演期间里,米勒秉持着这一信念工作,最终完成了一场大为成功的公演。从这本作为排演记录的手记里,我们可以看到处于两种全然相异的文化中的人们是如何在剧场中达成相互理解的:他们需要抛掉对自己或是过去的历史辩护,显露彼此人性的核心。

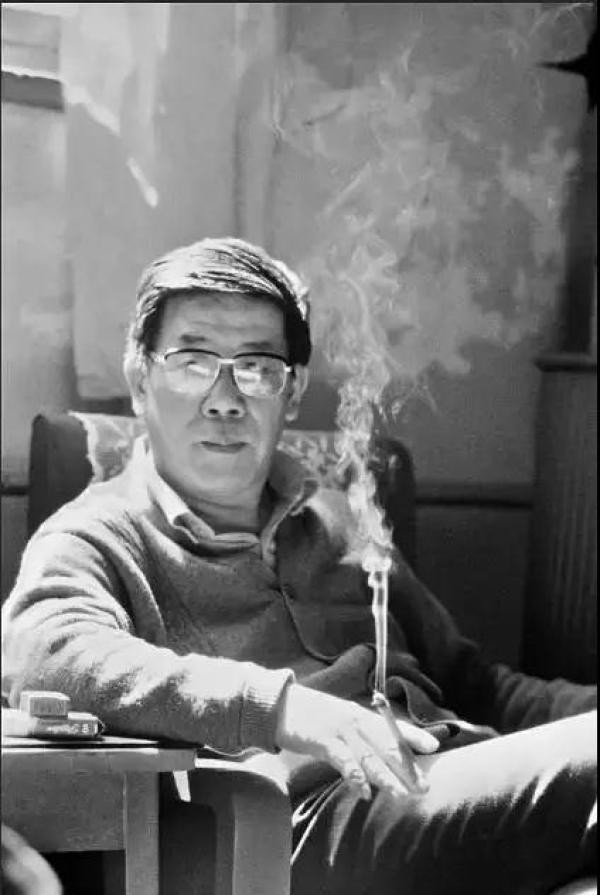

阿瑟·米勒

文化的作用不是使人们捍卫自己的文化免受其他文化的影响,而是让人们品味核心的共通之处

文/阿瑟·米勒

我还没有做好开始执导这出戏的准备。在不了解剧组成员以及他们遇事如何反应的情况下,任何尝试都将是徒劳的。我需要依赖自己的直觉。于是,我谈起目前想到的一个问题—这出戏实际的和文化意义上的发生地。一开始,我想起1978年访问中国时见到的情况—演员们把脸涂白,把眼睛画大,迈着沉重的步伐,以为欧洲人或俄国人就是那样。更糟的是,演员们戴着浅色或是红色的亚麻假发,如同万圣节里打扮得吓人的鬼怪。我说:“我要跟大家谈的第一件事就是,如何才能演得像美国人。答案再简单不过,我恳求大家努力相信我说的话,那就是:坚决不要尝试扮演美国人。”

他们的笑声带着迷惑不解和紧张好奇。我说:“使这出戏像极美国的办法就是让它中国化。不然怎么办?你会去模仿看过的美国电影中的人物,对不对?”他们笑着点头。“但是这些电影已经是模仿了,所以你不过是二手模仿。也许大家想观察我,进行模仿。如果以文化层面的简单模仿来处理,这出戏肯定不会成功,结果会是一场灾难。我可以告诉大家,证明共同的人性是我此行的一个动机。我们的文化和语言设置了种种符号,妨碍我们交流、分享对方的思想和感情,但在这出戏更深一层的基础上,我们有生物学意义上的一致性。我不是人类学家,也不能预言演出效果会如何,但是如果不能对角色和故事投入真实的情感,就不会产生任何结果。如果能够投入真实的情感,我坚信,文化层面的内容会自行发展,虽然我现在也说不确切那会是什么样子。

“总之,具体地说,不要假发!”

随之而来的是一阵大笑,我虽然不确定自己是否明白了这大笑的意思,仍然跟着一起笑起来。我甚至不确定他们把我的话是否当真了。我瞥了一眼旁边的英若诚,他好像有点不自在。我也看出来,大家把目光转向他,想通过他了解我的真正意图。他决意不肯介入,什么也没说。

所有这一切都是在布景的最低层——也就是厨房地板前面的——舞台前沿发生的。我突然感到这布景离观众太远,除非地板上画的白线标示的并不是剧场舞台的真实边界。我越来越确信,通向儿子们卧室的楼梯跟第一版的有出入,而第一版的那个楼梯在演出里非常适用。我认真地跟舞台设计师一起在布景里走来走去。他有一只假眼,留着胡子,咧嘴笑时露出黄牙。他很自信,笑面孔很多,总是回避我的问题。在“为人民服务”的标语下,我停下问他是不是改了楼梯的位置。我说,这样一改,楼梯跑到了房子外面,在建筑上是不合理的。他不加辩解就承认了,跟助手一起笑起来。整个剧组的人都望着我们。显然,这里谁都知道谁的事。下一个问题是冰箱的位置:冰箱被放在布景的中央地带,如此将导致所有的活动都以冰箱的白色表面为背景。我让他把冰箱调整到布景的最右边。如此种种……

我想到乔·梅尔齐纳(Jo Mielziner)是如何说明他为《推销员之死》做的布景设计,以及表演应如何改动以适应其设计的。乔是天才,我认为那是他最好的设计。他的意见使这出戏更加完美了—在这第一个版本里,每个角色都投入其中,所有的事情都显示出意义。在这个设计中,三个房间在三个平面上。事实上,我在舞台说明中原本就指出要有三个平台。可是,三十多年过去了,我仍然不断接到戏剧学院的来信,询问我有无对布景做什么改动。现在在中国,也有这样一位设计师,面对一套完美地解决了所有问题的布景,仍然要添上自己的创造,把一截楼梯移到室外。他很可能是想留下自己的印迹,无论如何,这总比漠不关心要好。

我坚持做了不少改动,他也完全同意。在右边,我把斜伸向后台的网格藤架换成竖直的棚架,又重新摆了第二层两个男孩的床铺。不过,这些都是小事情。这几个小时里的最重大的收获是:我随口告诉了英若诚,威利跨过厨房的边界进入舞台前沿时,其实是进入了自己的内心世界;这件事似乎令他十分惊异,他马上回头把我的话告诉了舞台设计师;设计师不再嬉笑,三四个听见英若诚的转述的演员似乎也受到了震动。我原以为剧本已经清楚地说明了一切,现在看来事实并非如此,这意味着我要放下手边的事情,给大家讲讲这出戏的结构—它展示了威利的心路历程。我急于进行这项工作,只是我的大脑还没有恢复过来。

英若诚

因为自己也有过数次横跨太平洋的旅行,英若诚明智地劝服了我今天不要做什么工作。于是我们又回到长条的坐席上,互相磨合感觉彼此。我再次问演员他们自己与这出戏有什么联系,演二儿子哈皮的年轻演员举起手来—这种常见于教室里的姿势显示出某种程度的拘谨或胆怯。但愿这只是暂时的。申小心地翻译,有点结巴。我提醒自己对她要有耐心,因为我已经被英若诚流畅的同步口译惯坏了。这位青年演员说:“这出戏里有一点很有中国特色,那就是:威利很希望他的儿子有出息,中国人也总是望子成龙。”

大家一阵轻笑。

“你是说他想让儿子们赶上、超过别人?”

“是,当然。”

我未曾指望这么早就出现这种进展,这可是在中国。但眼前的中国已经完全不同于我五年前惊鸿一瞥下的中国和我在报纸上读到的中国。在过去,公开挑战统一的教条是不可能的,以笑声欢迎这种挑战更不可能。可是现在,我在笑声里感到了对变化的新奇感,尽管我还不敢说,这笑里没有一点儿因为冲撞了某种道德而产生的紧张感。在后来的交谈中,其他演员也用自己的经验证实了哈皮的观点。当他们的话里再也没有新见解时,我明白过来:他们实际上是要告诉我,他们跟这出戏有关联,这出戏对他们来说并不十分陌生。于是我们互相走近了一些。我很感激他们的这种努力,并向他们表明了这一点。

这时,有位小巧的姑娘捧着一摞服装草图进来。这些彩图相当出色,我连连称赞。英若诚笑得有点居心叵测,在场的人也都笑了。英若诚说:服装组最善于制作20世纪40年代的西式服装;事实上,那个年代之后中国再也没有上演过外国戏,自那之后所有的一切都关闭了。我想这就是革命的实质,不只60年代中期开始的“文革”是如此。照此说来,我现在来中国导演这出戏接续了中国与西方文化交流上的连续性—在我写这出戏的1949年,这种连续性刚好被切断。这种巧合带有宿命的味道,有点不可思议。

就像其他地方的排练场会出现的情形一样,在场的所有演员都围过来看这些草图。不用说本的牛仔装和查利的灯笼裤,就是其他普通样式的美国服装也反衬出演员们穿的蓝布衣裤实在很糟。我惊讶于他们曾过着怎样的生活:灾难;短暂的喜悦;生存和事业受到影响;为维持基本生计而努力。我必须了解这些。有不少人看起来体重不足。

这处排练厅的装饰也令人回味。土黄的色调让它看起来好像防御工事。剧院由一位中国建筑师设计,于50年代建造完成。这栋建筑毫无特色,褐色水泥的墙面点缀着线条生硬的罗马式门楣,上面有个透气的穹顶,如同一所英国男子中学。它反映出世界上大多数剧院—包括百老汇的剧院的—丑陋之处。真正美丽的剧院只能在欧洲见到:布拉格的几座,莫斯科大剧院(Bolshoi),尤其是维也纳的约瑟夫国家歌剧院(Josefstadt)。在建造体制化、权威化建筑的主张之外,这些剧院也没有忘记戏剧的理念。

从世界的两头观察彼此,我们当然更关心现在。但我了解到,六百多个军人曾占据了剧院的排练厅。容纳这么多人,那时厕所的样子肯定不可言状。我想要知道更多的事。

英格和我的旅馆房间很小,女儿瑞贝卡(Rebecca)的更小。瑞贝卡两周之后就要回去上学。她觉得这里如同天堂,因为街上有那么多小孩。在她眼中,这些小孩都是十个月左右大。美国只在一年半以前停过一次电,而这里的住宅总是光线昏暗。不过我听说情况会逐渐改善,比如鸡蛋已经不属于定量供应的食品。但牛奶还是。我曾在路口看见,老人和刚有小孩的年轻父母在买牛奶,卖牛奶的人在他们的配给证上划勾。这种购物点实际上就是一辆平板车,往往停在胡同口或小路上。售货员都戴着白帽子—跟其他地方一样,这是食品行业的标志。

这一切让英格感觉似乎身处一个刚刚结束了战争的国家—“二战”时她在德国。我也有这样的感觉,这一切让我想起了40年代末的法国和意大利。那时什么都缺,每个人都吃不饱,但仍然急着用多一点的色彩装扮自己;街上的公共汽车都很破旧,院子里、街道上,人们绑啊、焊啊,想修上已经散了架的旧东西凑合着用。在意大利的弗格亚,一个高级公寓的客厅里只有一只20瓦的灯泡,除此之外没有别的。北京的晚上很黑,但似乎安全得很。我必须要问问这是怎么回事。街上看不见警察,不管是白天还是晚上。

但生活并不总像田原牧歌一般平静。有天街上出现了一支宣传队,拿着话筒的年轻人站在路口,举着标语牌,督促人们遵守公共道德—讲礼貌;遵守交通规则,不随便横穿马路;不乱扔垃圾,不随地吐痰。如果他们的环境能减少一些煤烟污染,那就更好了。

北京好像没有草地,只有光秃秃的显然不能保持水分的土地。我后来了解到,为了防止蚊蝇滋生,人们拔除了杂草;这样做是否有效,不得而知。植树活动方兴未艾。沿着机场路,有上千公顷的苗圃,种的是槐树苗和另外几种速生树种—因为它们还没有长出叶子,我没能辨认出品种。五年前开阔的田地不见了,代之以大批正在兴建的公寓楼房,有些已经有人入住。

我们乘车离开机场时,坐在我身边的英若诚说:“这些就是威利讨厌的公寓楼,对不对?”他还住在老房子里,有个小小的院子,对此他那些住进楼房的朋友都十分妒忌。这让我想起20年代的布鲁克林和布朗克斯。我们搬家离开哈莱姆到弗莱布许的原因之一就是,我十分羡慕表兄家周围的乡村野地,在那里可以尽情玩耍。我有了一点点怀疑:这出戏真的像所有人猜想的那样对中国人来说太陌生吗?北京的城市布局已经非常像美国,平房中杂以六层的公寓楼房。让威利百感交集的社会变迁,这里的人们是否一样熟悉?

这就产生了一个问题:美国的20年代是否等同于中国的80年代?这一时期提出的口号是:“致富光荣!”人们难免要思量,中国为什么没有在经济方面取得更大的进展。也许,是观念阻碍了中国人发挥聪明才智。中国人自己似乎也持同样看法;人们已经没有太大的兴趣继续怨恨,他们现在只想建设国家的现代化。他们声称,这四年里取得的成绩已经超过过去的25年。也许这就是起飞?

听英若诚说完这通评论—威利会讨厌这样的楼房,朋友们都羡慕他的小院—“下一代人会不会再做改变,离开楼房去寻找老式的四合院?”我问道,他笑了,说很有可能会出现这种情形。他知道,这种建筑上的复古运动已经在伦敦、旧金山、纽约和其他地方出现了。为什么现在的中国不会这样?她先要穿越经济发展的光年。

排练厅

我告诉剧组:要是这出戏能打动中国人,那它对证明人性的共同点也许会起点作用。这时,我感到自己已经不明智地逾越了界线,因为大家一时都沉默起来。如果不是那样的话,也许他们只是没有理解我的话。中国人如果不是更甚,至少也像其他民族一样,急于维护自己的独特性。这种统一的人性之说,听起来有失恭敬。在这个阶段,人们不愿意听人说,他们跟别人没有什么不同。我恐怕还是多说了几句;是否果真如此,还要过一阵子才能看清。

我又说起美国人对《推销员之死》将在中国上演这件事很感兴趣,他们想知道中国人会如何看这部纯美国的戏。听到我这样说,大家似乎很高兴。

问题来了,英若诚很担心戏里的地名会让观众感到困惑。除了这几年纽约和波士顿有较多中国移民,中国观众大都对哈特福德、沃特波里、普罗维登斯以及新英格兰一无所知。英若诚已经念叨了两三回,说我们必须想办法解决这个问题,同时又要忠于原作—据他说,他的翻译甚至没有改变我的句子结构。我也不知道此事该如何解决,至少目前还没有头绪。

他还担心演出的时长。我到北京之前,他已经让演员们过了两遍台词,每次都要用四小时。我告诉他,不可能要用这么长时间,这实在荒唐可笑。现在,他才带着一种抱怨情绪对我坦白,演员们的语速实在太慢。我说:“好吧,我们催他们快些。”我又问:“只是在这出戏里慢,还是别的戏也一样慢?”

“我觉得所有的戏都一样,我们说话没有你这么快。”

“但是能不能变快?”

“好吧,行。我想我们能行。”听起来他没什么把握。

“我要是逼他们,他们会不会反对?”

“我想不会,你就说太慢了。”

“我当然会这么说!”

“我们放了李·科布(Lee Cobb)版的录音,大家有点被各场进行的速度吓到了。他们不知道怎么才能达到这种速度。”

“是不是中文语速比英文慢?”

“你知道,我说不准。”

于是,这成了我们的第一个文化障碍。但是我一点顾虑也没有,我知道如何克服这个困难:也许出于某种无知,我不认为语言节奏可以脱离内在动机和故事的紧迫感,只要有了动机和紧迫感,演员们自然就会掌握正确的节奏。

我打开从美国带来的大纸盒,里面装的是橄榄球、头盔和护肩。我帮比夫戴上头盔和护肩,引来一群人围观—演员们喜欢转移一下注意力。演比夫的演员笑起来十分开朗,富有感染力。他长得很像蒙古人,又黑又高,有一副牧民的笔直身板。他35岁左右,梨形脸,下巴又大又方,仍然不失英俊。大家围着头盔和护肩闹了一阵才又回到座位上。我们重新讨论起推销员。

英若诚首先发言:“我觉得大家都知道推销员是怎么回事。”他怎么改变了以前的看法?

比夫坐在沙发里,还戴着头盔和护肩,说:“现在城里大街小巷到处都是推销员。”

我问道:“但不是长途旅行的推销员吧?”

一阵沉默。他们好像开始用一种新眼光审视自己的城市。演查利的演员发言了。他是个瘦高个儿,经常上电视,是中国最有名的演员之一,最近还在根据鲁迅小说改编的话剧里扮演阿Q。他说起话来轻声细语,外貌比实际的50岁要显得年轻。我很难把他和威利最好的朋友—粗笨无知像个农民的查利联系起来。不过他确实有这个角色需要的温和的一面,也许我们可以从此入手进入角色。他和英若诚、朱琳是剧团元老。朱琳五十开外,演林达。查利说道:“我想,人们对西方的事物越来越熟悉了。现在我们这儿还没有旅行的推销员,不过已经有了私人开的小店……”

英若诚干笑着说:“他们的服务更好。”大家都笑了,笑中别有意味。我觉得十分有趣,他们跟我一样急于发现此时此地这个国家的状况。在纽约的时候,英若诚曾经提起,中国没有推销员,观众会感到很难理解这出戏。时隔不到一年,情况已经发生了变化,英若诚的看法也随之改变了。我越来越感到,演员们跟我一样不能确定中国观众对这出戏的接受能力。

朱琳/林达—插言道:“我们国家还没有保险。”英若诚这时接替了申翻译;只要跟他在一起,我就会完全忘记自己不通中文;他的翻译毫不迟疑,与说话者几乎同步。朱琳,据我所知,是中国话剧界的巨星,却没有一点明星的架子,一点也不装腔作势。她穿着普通的扣到领口的蓝布上衣和便装裤,神情严肃到几乎悲伤的地步,但转瞬间就会大笑起来。她转向英若诚,似在征询他的意见:“我不知道观众能否理解保险是什么,尤其是威利为此而死。”她又问我:“他是自杀,保险公司还会付钱吗?”

“很可能会,毕竟很难证明那不是一场车祸。”

这又是一个文化难题。但我的信心并未动摇,虽说我自己也不明白为什么。我觉得,如果演员们的表演是发自内心的,这些问题都会迎刃而解。但是我的时差还没有过去,我提醒自己。

“‘我’在各国语言里,都是一个单音,只有日语是例外。”英若诚说。工作结束后,我们留下来,喝着残茶,闲聊。剧组的演员陆续出了排练厅,走到外面,骑上自行车,进入茫茫夜色之中。英格一下午都在拍照。她已经和剧组的女演员们打成一片,因为她能用中文流利地回答她们的问题,让她们对西方女人的好奇心得到一些满足。我们走在街上时,她总会招来路人—不管是男士还是女士的—瞩目,也许因为她总带着相机,也许因为她的装束。我们穿着同一种样式的丛林夹克,这种装束和本地人的穿着一样缺乏性别特征,大概是这一点引起了人们的兴趣—当然他们没见到她打扮起来的样子。与四年前相比,现在的街景可算是五颜六色:女人们把自己装扮起来,尽量远离以前单调的颜色。

英若诚从不隐讳自己对日本的看法。这种看法在中国很普遍,但很多人不便直言。英若诚的父亲曾是北京大学—这所大学由英若诚的祖父创办于1890年—校长,日本人因此对他十分残忍。英若诚从不放过机会,声言日本文化的许多方面来源于中国。他论述道:战后日本利用它的富有、与美国的关系以及与欧洲的贸易,不惜财力物力大肆进行文化上的公共宣传—其实它的插花、园艺、书法和戏剧,只反映出其中国母文化的冰山一角;贫穷的中国没有文化上的代言人,忙于抵御外侮和进行内战,世界其他地方的人难以了解中国对人类文化的贡献。

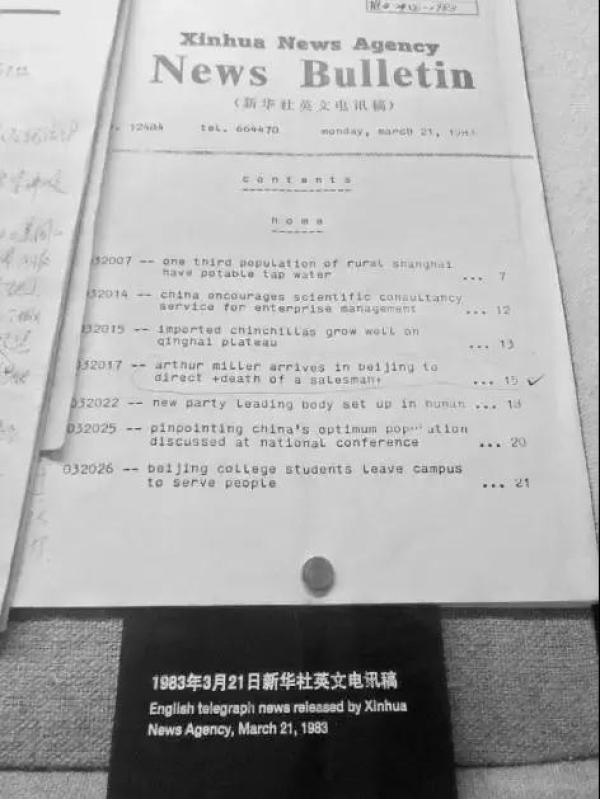

阿瑟·米勒抵达北京执导《推销员之死》的报道。

我想起飞机上遇到的一位日本乘客,他坐在我旁边,从纽约前往东京,是位公司负责人。得知我前往中国,他跟我谈起中国人,说自己曾跟中国人做过生意。吃饭时,看到我似乎很享受飞机上的日本餐,他非常高兴,自豪地说:“日本饮食很基本、很简单,实际上这也是我们整个文化的特点。中国饮食则过于精致,佐料很特别,搭配也很奇怪。”

我问他中国人做生意如何。他立时变得吞吞吐吐,但还是向我坦白了一些:“他们一般很难对付。”

“怎么讲?”

“很难跟上他们复杂的想法,他们非常隐晦,你知道……”

我盯着这张日本面孔:“你是说狡猾?”

“经常如此,是的。当然,他们做买卖的历史比其他地方的人都长,这些是古老的习惯。”

“你觉得他们现在会不会成功?”

“比起以前在旧体制下的情形,他们现在组织得更合理。但是,他们不能创造出高质量的生活水平,我认为,他们得有一个大改变才行。”

第一天工作结束了,我心中充满了希望。我总是对中国人充满希望,对这些演员也不例外;我感到自己与他们有了某种联系。但是我的大脑仍然发木,不听使唤。我希望自己不是自欺欺人。虽然我昏头昏脑的,但还是没忘了感谢曹禺让我们使用他的车和司机—显然,我们在中国期间,这位司机就是我们的了。曹禺已经七十多岁,动过好几次手术,现在住在上海。他对没有来迎接我们表示了歉意。我感觉—只是感觉:他和英若诚对这出戏寄予了很大的期望,甚至超过了我本人。虽然我还不明确这期望具体是什么,可是我知道,这种期望确实存在。

节选自《阿瑟·米勒手记:<推销员>在北京》,三辉图书出品,中国华侨出版社2019年1月版

网址:阿瑟·米勒:文化的作用是让人们品味核心的共通之处 http://c.mxgxt.com/news/view/473227

相关内容

李娟和《我的阿勒泰》:“写作是让你用另外的眼睛去看世界”我们的阿勒泰

相信文学的人,会找到梦想的“阿勒泰”

座谈会:《我的阿勒泰》是新时代电视剧网络剧创作标志性作品

从文本到影像,《我的阿勒泰》如何转写游牧生活

剧集《我的阿勒泰》站在文学的肩膀上攀登

在“集”与“传”之间展示文化的共通性与连续性

阿瑟文学是什么梗

专访《新月地带的文明之光》作者朱慧中:探寻辽阔、深远、神秘的叙利亚文化

知书 | 无数人的远方,凭什么在阿勒泰