杨海燕:中国文化中自我与他者的关系研究

IPP评论是华南理工大学公共政策研究院(IPP)官方微信平台。

▲关于中国到底有没有种族主义,一直是一个备受争议的问题。(图:网络)

近几年,随着中国在非洲经济活动中的介入程度越来越深,以及越来越多的非洲人员来到中国学习、生活、经商,中非人员之间的交往不畅极易引发一些反非言论。比如2019年山东大学的“学伴事件”以及此次疫情下对30万在广非洲人的想象性恐惧。一些人将这些反非言论定义为中国的种族主义。当然,关于中国到底有没有种族主义,一直是一个备受争议的问题。一派认为中国有,而另一派认为中国的历史传统当中没有种族主义。中国自古以来对自我与他者的划分依据是文化因素,而非种族主义中的生物特征。

在笔者看来,中国社会中确实存在一些排斥与歧视不同社会群体的社会表征,但这并不代表中国也有种族主义。在当今信息高速流通、物质高度趋同的世界,社会事件的发生也具有高度趋同的表征。如何将具有相同表征的事件进行根本性的识别,也许只能寻找表征背后的意义根源,即主导这一行为背后的逻辑差异。我们不能将某些事件的外部表征进行裁量,并将它装进某个概念的盒子当中,然后轻易做出判定。

一、中国划分自我与他者的依据

严格意义上的种族主义讲的是根据不同人类群体的生物特征进行等级的优劣划分,最具代表性的种族分类是根据肤色等生物性特征将人类划分为白、黄、红、黑、棕五个等级。

现在人们称欧洲人为白人、亚洲人为黄种人、非洲人为黑人的认知,是对人类进行种族划分的延续。南非曾经的种族隔离制度以及美国历史上的黑人农奴制度是人类历史上,在制度与宪法层面实行以生物特征为依据的种族主义的典型代表。尽管在现在的西方社会,关于种族的话语已经成为一种“政治不正确”,人们试图用道德和文化的特征来避免明确提及生物和身体的特征,但是有学者的文章提到这是一种新种族主义的漫谈策略[1],无法遮蔽西方社会中存在的生物性种族主义的本质。

中国自古以来就是一个多族群的国家,在划分自我和他者的逻辑观念当中,生物性的因素并不占据支配性逻辑。在传统时代,关于自我和他者的划分主要依托的是文化与文明的相似性,以及与帝制中国地理距离的远近划分出的“差序”秩序,并根据这样的远近距离采取不同的回应方式。著名历史人类学家王明珂对汉代的“中国人”及其与边缘四方族裔互动的研究,表明了帝制中国时期,划分我族与他者依据文化相似性逻辑。

汉代中国的四方异族主要有北方的匈奴、西方的羌、东北方的朝鲜,还有南方的南蛮和西南方的西南夷。汉代中国根据几个边缘群体与中国文化与文明的差异实行不同的政策。对于生计方式为游牧,但和汉朝一样有中央统治形式的北方匈奴群体,汉代中国根本不想侵占游牧地区,也不想将这些地区的人群变成“中国人”。但因为有共同的政治形态,对匈奴的政策采取和亲、通关市,饶给财物为主的交往政策,和亲说明了汉代“中国人”将匈奴视为同样为人的地位。

而对于西方无君的羌人,由于没有可以与之进行谈判的代表性的首领,汉代对他们几乎是束手无策。在生计方式上,羌人农牧兼营的经济方式,使其经常成为当地汉人在生存资源上的竞争者。基于政治形态差异与生计资源竞争,汉代中国对羌人的政策除了以羌制羌外,便是刺杀其首领或进行灭种屠杀。

居于东北方的朝鲜等族群,在政治形态上有统一的国君,经济方式与汉相同行定居农业,汉代中国对他们的政策是通过册封这样间接管辖的方式来消除族群边界,并且努力将他们变为“中国”的一部分。

在南方,行定居农业、有统一国君的越等南蛮族群,也是汉代中国努力消除族群边界的区域。对该区域的政策包括移民、设置郡县以及推行中国式的礼仪教化,结果有效地使当地上层阶级“中国化”。而对于西南方的西南夷各群体,他们因行混合经济而且也无侯无王,汉族官方对该地的政策是通过各部族的首领对土著征税。而民间汉人则与对方部族争夺河谷、低地的土地资源。结果在西方地区形成一种族群体系。[2]

上述的族群差序在帝制中国时期呈现出不同程度的扩张与固化,但关于我族与他者划分的文化相似性依据并未出现根本性的变化。

虽然元朝出现了蒙古、色目、汉人、南人四个等级的人口划分,还有清政权出现的满汉之别,但是,很多学者认为这样的人口划分并没有强烈的种族区分特征,而是为了巩固统治者自身的统治地位,这种看似种族区分与种族等级的划分本质上是一种统治与被统治的关系。[3]帝制中国时期依据文化与文明的相似性进行不同群体的等级排序当中,欧洲和非洲人因为远离中华文明中心,被共同视作不同于“中国人”的奇怪存在。一些学者将传统中国这种对非华裔的偏见归结为“文化中心主义”。[4]

在这样的族群划分依据下,肤色主要与群体的社会地位相关联,而不是与特定的种族相挂钩。白皙的皮肤通常与较高的社会地位相关,而黝黑的皮肤则与农民和体力劳动者相关。当然,黑色也衍生至对那些在地理上已知的世界的最遥远的部分群体的象征。[5]

但是,依据文化相似性的族群差序秩序随着近代中国的被殖民历史而发生了改变。非洲人与欧洲人不再是与“中国人”相对应的同等但奇怪群体的存在。近代历史对中国族群秩序的影响主要表现在两方面。对内,随着现代中国民族国家的建立,各少数民族获得与汉族等同的政治地位,而且不同群体之间的实质性不平等和潜在的族群认同在“中华民族”这一民族共同体的塑造中被掩盖。对外,受到西方种族意识形态与社会达尔文主义的影响,以华夏文化为中心的族群差序秩序被全球的种族等级秩序重塑,结果呈现出欧洲白人居于首位,中国黄种人居于其次,而非洲人等其他有色群体次之的种族秩序。[6]

而将非洲人置于种族秩序的底边,一些学者认为这受到建国以来中国与非洲之间关系的影响。中国建国以来出于建立第三世界联盟,广泛宣传对非洲人民的援助,为非洲洲留学生提供奖学金支持。还有1990年代之后中国在非洲经济活动中的重要角色等,在中国民间社会建构起了非洲比中国落后、贫穷的集体形象。[7]

中国加入世贸之后,来华的非洲群体不再局限于接受教育的精英阶层,更多从商的非洲群体进入中国。中国人对非洲的认知也不再局限于精英阶层所秉持的那套受西方种族意识形态影响的话语,相反普通民众根据日常的生活经验呈现出更为多元与变动的特征,并且在日常生活中践行着身份优越性的竞争。对于前者,具体表现为非裔美国人要比非洲人更受到待见,而对于那些来自其他省份的为非洲人打工的民工而言,他们并不区分非洲人与外国人,对他们而言,非洲人也是外国人,而且都很有钱,因为他们支付得起来中国旅游的费用。因此,这些民工经常将非洲人称之为老大。[8]这说明在近现代的中国社会,以文化为中心的种族排序原则被以政治经济原则取代。

▲在广州的非洲人(图:网络)

▲在广州的非洲人(图:网络)

邱昱对广州非洲人的研究,则表明文明与素质成为中国民众对外国人排序的重要指标,以及双方就此开展的身份竞争。广州与非洲人接触的居民与司机将非洲人身上的体味与古龙香水味道界定为他们不爱卫生、脏,进而形成肮脏的非洲人的集体身份建构。进而将这种脏的理念与非洲各种传染疾病相联系,进一步强化了对肮脏非洲人的集体身份臆想。而有意思的是,广州的非洲人将他们在街上见到的中国人随地吐痰以及擤鼻涕视作一种脏与不文明,而且将中国人一天才洗一次澡视作脏。双方将日常生活实践中的不同习惯建构为对方更脏的集体身份。然而事实上,非洲人受到殖民中产文化的影响,他们在清洁(一天三次澡)、穿着等方面都接近西方中产阶级的习惯。这样的实际情况与中国人建构的非洲人形象有很大不同。更为有意思的是,在这场民间的中非身份竞争当中,中非双方作为衡量谁更加卫生、清洁、文明的的标准其实是西方的标准。[9]

我们能够看到西方的“幽灵”依然在中非双方上空盘旋。西方“幽灵”背后所彰显的是:在文化的特定语境下,中国对于族群与种族的等级划分中政治与经济逻辑所占的支配地位远远超过生物性的肤色特征。无论是帝国时代的文化中心主义还是现代的政治经济逻辑,依据二者对于他者进行等级划分与依据生物性特征进行种族划分最大的不同点在于:在中国的语境下,自我与他者之间的关系是可以流动的,不像依据肤色所进行的划定——即使个体的经济地位得以改善,依然无法改变个人所属的种族地位。举个简单的例子,在一些国家,富裕的黑人与富裕白人一样可以受到同等的尊敬,比如在中国和巴西。但是“在美国,黑人即便富可敌国,也难以进入白人的上流社会”[10]。

二、身份竞争为何转向种族排斥

那么在当下中国,为何基于日常生活经验的交往与身份竞争,在特定时刻极易引发远超与非洲人有直接往来的社会范围的反非与排非情绪?主要与中国的民族主义建设相关。

民族主义是现代民族国家的产物,在殖民历史背景下,强调本民族对于本国的政治主权。如果说西方社会的现代化进程伴随着个体主义价值的觉醒,他们对传统的改革是为了建立一个有助于实现个体自由、民主价值的民主国家与公民社会。那么,中国近代的现代化进程从一开始就伴随着强烈的民族主义色彩。

被殖民和被西方国家打败的历史,决定着中国对传统的变革与对未来的追求有着不同的理念。传统的文化因素因被视为导致中国落后于西方各国的关键阻碍而受到批判,而基于破坏传统而建立的新式民族国家是为了实现新中国的主权自由,赶上西方国家实现中国现代化以及民族崛起与复兴的宏愿。中国的现代化进程因此被称作“另类的现代性”,是一种基于想象的现代化进程[11]。

为了实现民族共同体的发展愿望,这一共同体内部不同群体之间,以及精英群体和普通民众之间放下潜在的利益冲突达成妥协,民族国家这一共同体得以实现跨越阶层和族群的团结。为了民族共同体的发展愿望,这样的发展意志甚至深入到性别分工当中。在这样的民族共同体建构当中,任何一个群体与阶层的人员均成为主权主体,与民族共同体的命运紧密相关。[12]换言之,共同体的任何成就都与民众的努力与牺牲密切关联,一旦出现阻碍民族共同体进步或伤害该共同体成员的事件、事务或群体,必然导致民众的反对与排斥。

在这样的民族共同体情感当中,就如上文所言,非洲因被视作远比中国落后与贫穷,对非洲的援助被视作阻碍中国的现代化进程而遭到排斥与反对。比如,1980年代发生的反对非洲留学生优厚待遇的社会运动,非洲留学生优厚待遇虽然存在政治民主化的政治关怀,但也被视作是对中国现代化的阻碍与破坏[13]。

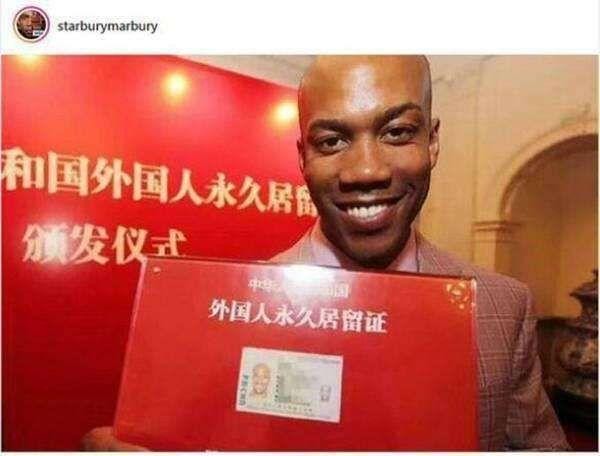

此次疫情下的反非言论,其实也展现了同样的逻辑。中国防疫的成功,是每个民众用自己的隔离换取而来,由共同体内所有成员以自身的行动实践取得的共同体成就,容不得任何外来群体的破坏。深怕外来群体拖中国后腿的言论,还存在于网络中关于反对《外国人永久居留管理条例》的声音当中,这些反对的声音很多持这样的意见:放宽外国人居留的条件,只会让那些"次级"外国人进入中国。这些民众不反对外国的专家人物进入中国,但是他们反对那些对中国发展无益的人在中国生活、居住,这些人无论来自欧洲还是非洲,一律被称为“洋垃圾”并遭到排斥。在这样的排外情绪当中,非洲人因与犯罪、吸毒、破坏治安等相联系,而成为对共同体有害的、首先被排斥的对象。

▲深怕外来群体拖中国后腿的言论,还存在于网络中关于反对《外国人永久居留管理条例》的声音当中。(图源:篮球明星马布里的社交账号)

这就说明,中国人排斥他者的情绪主要来自对民族共同体的情感,对共同体具有负面影响的一切行为都被视作是对民族情感的一种伤害,实施这些行为的如果是外国人,自然更遭到共同体的反对和排斥。另外,国家对于民族主义的塑造其实是一种更深层次的战略考量,但对于很多民众而言,这样的理念具有情感。因此,国家的一些政策也会被视作是一种对共同体的背叛而遭到反对。这样的言论最常见的是拿中国的城乡不平等与外国人的优厚待遇相比较,认为中国自己的广大群众为了民族共同体的利益做出很大牺牲,至今依然没有完全享受到国民待遇,从而反对给外国人优待。也就是说这部分群众将优待外国人视为对民族共同体情感的背叛与伤害。

三、中国能否走出民族主义的困境

民族主义与民族共同体的建立主要出于现代民族国家追求族群边界与国家边界的相一致。可现实情况是,世界上没有几个国家真正实现二者的统一,绝大多数国家都是由多个民族或族群构成。因此,以民族国家为单位的民族认同与民族共同体建构本质上是一种基于历史与现代主义双重叙事下形成的“想象的共同体”[14],难以掩盖多民族国家内部族群的多样性。

因此,基于国家认同的民族共同体建构,在民族国家内部天生具有两个方面的困境。第一,多民族国家在国家制度建设过程中赋予各个民族同等的权利,这样的民族政策在个别民族在现实情景中遇到与其他民族不平等的情况下,容易激发他们对实现自我权利的要求与族群意识的觉醒,进而产生认同政治的问题[15]。第二,民族国家的人口治理术,即将人口进行分类治理本身会瓦解民族国家内部不同群体对民族共同体的想象。因为这样的人口治理术,基于过于清晰的人口类别划分,互相之间没有重叠的部分,进而丧失了将不同群体想象为共同体的基础。这些群体对于实现权利与平等的诉求也会分裂他们对民族国家的认同。[16]

▲中华民族是56个多元民族融为一体的一个民族实体。(图:网络)

中国的民族共同体建构对内也难以避免这样的困境,很多学者认为中国的“中华民族”、“炎黄子孙”等民族共同体,本质上是一种汉族中心主义的建构,不包含其他少数民族群体。为了解决这一困境,1988年,费孝通先生提出著名的“中华民族多元一体”的理论,认为中华民族并非是汉族中心主义的民族共同体,而是指汉族与其他各个民族在历史长期交往过程中形成的“你中有我,我中有你”的相互依靠、相互依存的关系。中华民族并不单指汉族,而是56个民族的总称,也并非是一种想象性的建构,而是56个多元民族融为一体的一个民族实体。[17]

虽然“中华民族多元一体”理论对于认识中国的民族共同体具有重要的理论和现实意义,但在如何解决各民族的认同政治问题方面缺乏操作性的意义。为了进一步解决这个问题,2013年,清华大学的胡鞍钢等学者提出“第二代民族政策”,主张对民族去政治化,而采取文化化的措施。主张这样的民族政策虽然看似可以解决民族国家内部可能存在的民族自决隐忧,但忽视了在中国这样一个各民族主体性已基本建立的国家,去除民族的政治性可能会引发的后果。

在中国逐渐与世界接轨、在中国的外国人不断增多的当下与未来,如何超越基于民族共同体而进行新的国家认同叙事与表达是中国必须面临的一个考验与急需解决的问题。只有切实做到费孝通先生在上个世纪末提出的“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”的理念,方能彰显中国这一具有古老文明的新兴大国自身的主体性以及该有的胸怀!

参考文献:

[1] [6] [7] [13] Yinghong Cheng,Constructing a racialized identity in post-Mao China.

[2]王明珂. 华夏边缘:历史记忆与族群认同[M]. 杭州:浙江人民出版社,2013.

[3][10][15] 范可. 理解组别——比较的视野[M]. 北京:知识产权出版社,2019.

[4] [8]SHANSHAN LAN,The Shifting Meanings of Race in China: A Case Study of the African Diaspora Communities in Guangzhou,City & Society, Vol. 28, Issue 3, pp. 298–318

[5]冯客著,杨立华译. 近代中国之种族观念[M]. 南京:江苏人民出版社,1999.

[9]邱昱.洁与危险:中-尼亲密关系里的去污名化技术和身份政治[J]. 开放时代,2016(04):88-108

[11]罗丽莎著,黄新译. 另类的现代性:改革开放时代中国性别化的渴望[M]. 南京:江苏人民出版社,2006.

[12] Sara C. Motta and Alf Gunvald Nilsen,Social Movements and/in the Postcolonial:Dispossession,Development and Resistance in the lobal South.

[14]本尼迪克特·安德森著,吴叡人译. 想象的共同体——民族主义的起源与散布[M]. 上海:上海人民出版社,2011.

[16]帕萨·查特杰著,田立年译.被治理者的政治:思索大部分世界的大众政治[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2007.

[17]费孝通. 中华民族多元一体格局[M]. 北京:中央民族大学出版社,1999.

★ 本文系IPP独家作品。

作者:杨海燕,华南理工大学公共政策研究院研究助理、政策分析师。

声明:此文转载至华南理工大学公共政策研究院(IPP)官方微信平台。

此文转载是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与作者联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

网址:杨海燕:中国文化中自我与他者的关系研究 http://c.mxgxt.com/news/view/582602

相关内容

中国传统文化情境中的投资者保护研究中国科学院心理研究所研究生导师简介

台湾妈祖文化传播与两岸关系互动研究

中国科学院心理研究所研究生导师介绍:陈祉妍

陈晓伟:中国电影跨文化传播中的明星文化代码研究

市场集中度、竞争度与银行风险的非线性关系研究

文化视阈下佛教与中国电影关系思辨

杨海燕 教授

“水下吸血鬼”七鳃鳗摄食方式如何演化?中国新发现化石研究揭开“盲盒”

住房价格水平变化对中国家庭金融资产配置影响研究