东君谈《无雨烧茶》:我写小说,像是用文字来画画

东君的小说里有地道的江南风景。

江南的雨是烟雨,丝丝袅袅的,带着一团仙气。烟雨笼罩着南方老城,晶莹的雨粒落在街巷里,落入荒旧的老宅中,落在陶庵的窗扉上,在董美人家滴水瓦下的铅桶里发出叮咚声。人也总是散淡的,闲云野鹤般,喝茶、讲闲谈,仿佛世间的生死辗转、欢愁嗔痴,都在雨中过滤了一道,变得跟青山一样淡远了。

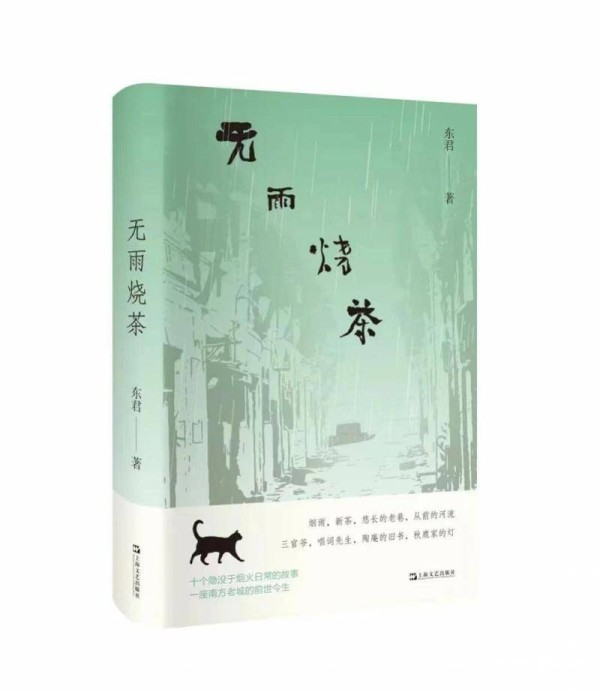

“黄昏红霞,无雨烧茶”,是当地的一句俗谚。东君的新小说集起名《无雨烧茶》,收入的十个中短篇小说,却几乎篇篇弥漫潮湿的雨气。有的故事是在雨里发生的,有的故事是在雨天听来的,还有的是一首唐诗在落雨黄昏的变奏——“人生不相见,动如参与商。今夕复何夕,共此灯烛光”,——那雨从远古落到今朝,传递着永恒的况味。

东君蛰居在温州乐清,远离鼎沸都市,让他和时代之间有一种若即若离、亦亲亦疏的关系。他不写那些最当代最热闹的题材,写的却是“三官爷”、唱词先生、南板南游、陶庵书店这样不时髦的旧角色和旧事体;但时代有时候也会化作一朵雨云,一道闪电从他的故事里掠过,带给人心轻微的刺激和震颤。

在舒缓的叙事中,间或有一些神来之笔,如“乡间孩童的鼻涕跟绿鹦鹉出笼似的”,胖男孩在雨雾里“牵一只红气球”,母鸡椭圆小眼睛里流露出“早已沁到心里的雨的凉意”……让人想起威廉·卡洛斯·威廉斯的诗歌,十分醒目灵动。

总的来说,《无雨烧茶》更像一首抒情长诗或一卷水墨画,在当代文学创作中是独特的审美存在。东君说:“我写小说,有时候就像是用文字来画画。”画的不是工笔,是写意,不在乎“丝丝入扣”,而在乎“飞动之致”。这写法不入时流,十分小众,但作家和画家一样,眼光放长远,总应该是“百年人作千年调”。时间的尺度收缩或拉长,拿东君喜欢的克尔凯郭尔的一句话来讲:“昨天才发生的事,我能用隔了三千年的眼光来看它,想起它来,又恍若昨日。”

南都专访作家东君

南都:小说集的名字是《无雨烧茶》,可里面的故事几乎篇篇“必定有雨”。在这里,雨是重要的旁观者、氛围组、背景音。为什么这么爱写雨?

东君:现在回过头来想想,我的小说的确是偏南方的,雨多晴少。《为张晚风点灯》有雨,《在陶庵》有雨,《赠卫八处士》有雨,《山雨》有雨,《门外的青山》第一段有雨,后面就没有雨了,为什么?我也不知道,雨该下的时候就下,不该下的时候就让它停住。我没有理由不让它下雨。有些雨一定要下,有些事一定要发生。

“山雨”这个题目来自我们镇上的一位宋代诗人翁卷一首诗的题目。这首诗的最后两句是:“平明忽见溪流急,知是他山落雨来。”翁卷说的是“落雨”,至今我们仍然这么说,落雨落雨。尽管我没有在小说中把《山雨》这首诗写出来,但它的诗意却像细雨一样在我的叙述间间弥漫开来。《在陶庵》第一句是:“必定有雨”。又下雨了。此处应该有雨。这篇小说是以一个前摄影记者的视角书写一座老县城的书店陶庵。里面写到有一次,“我”与他在书店相遇,谈起了他的父亲林老先生的若干轶闻,由此牵出自己在疫情期间对着老林给林老先生画肖像的一段往事。小说中罗列了一些地名、人名、书名,就像书店外面的一场雨,传递的是一种绵长的情味。《赠卫八处士》采用的是对话体。这篇小说里的雨像是从过去一直下到现在,二人之间的对话就也像是一场绵绵细雨。

记得2012年初春,我写中篇小说《在肉上》时,那年春天的天气很大程度上就对这篇小说构成了或这或那的影响。雨落在窗外,也落进了我的文字。小说写到后半部分,我仿佛可以听到一大片雨声。我从来没有这样不惜笔墨地在一篇小说中描述雨景,以及雨天里生发的种种隐微的感触。因此,在小说中有意识地写到雨天可以追溯到那个时期。

作家东君。

南都:书中浙南老城的生活,看上去和都市生活迥然相异。人们好像置身一个慢节奏时空,晒太阳、泡书店,没事坐下来定定心喝一盏茶。当下社会总体来讲浮躁焦虑,为什么你笔下的这些人,即便面对生离死别也能够不疾不徐、缓缓悠悠、气定神闲?

东君:这大概跟我的叙事方式有关。我们知道,小说中的叙事时间与现实生活中的物理时间是不一样的。现实中的一年可以在小说中一笔带过;现实中的一秒,同样可以无限拉长。我很喜欢在小说中营造一个相对封闭的空间,比如《我们在守灵室喝下午茶》《赠卫八处士》《犹在夜航船上》《在陶庵》就是这样,让那些人物置身于一个慢节奏时空,晒太阳、泡书店,没事坐下来定定心喝一盏茶。另一方面,我的小说大都是在时间上拉远了写,因此就给人感觉时间是悠长的,节奏是缓慢的。一般来说,在小说中讲述一件事的时候,故事的节奏就快了,但描述一件东西的时候,故事的节奏就慢了。我的小说常常会淡化故事,专注于一些事物的描述,这样节奏就偏慢了。以前听说书,我们常常会听到这样一句话:“且听我慢慢道来”。我在小说里有时也会故意模仿说书先生的口吻。

南都:《为张晚风点灯》里写到唱词先生要从闹市里学“鲜活、地道的方言土语”,“逛会市,要留意各色人等说话的腔调”。我想好的小说家大概也是如此,你日常是否从生活中搜集和发现写作素材?请举例讲讲。

东君:写这本小说的过程中,我会在汉语词典之外寻找一些更偏僻的与自己心气相通的方言。如果说明清时期的方言融入白话小说是在古汉语的语境内完成一次语言革新,那么,方言作为一种过去的语言进入当下的小说同样需要一次刷新,而且它要跟现代汉语很好地融合,才能生成一种现代性的叙事语言,这种语言越是口语化,越能让人感觉是生活本身在发声。小说中那些生活化的语言用得妥帖,读者的舌头自然会感知到。

话说回来,妄图以纯粹的方言创作一部小说,是一件吃力不讨好的活儿,毕竟,这里面存地着一个悖论:方言的口语性越强,书写性就越弱。把大量只有读音、没有对应词汇的方言转换为书面语,其本身就缺乏一种规范力量。我对方言写作是有保留看法的,但这同样并不妨碍我在写作中使用有特色的方言词汇。如果有一个场景或一段对话必须用几个方言词汇来表述,那么我会尽量拣择方言;平常写作中,我不会刻意去做。

我觉得小说家应该是杂家,什么都懂一点,这样小说才会更有意思一点。我以前编写地方图文志和口述史时,曾收集过一些史料,也曾做过一些田野考察,这些经历的确有助于我日后的小说写作。小说写的不仅仅是日常生活,也是对日常生活的再发现;我们读小说,同样是对小说本身的再发现。

南都:你的小说里没有惊心动魄的情节,叙事浓度较淡,写的就是寻常烟火细民锁事,看上去更像散文或者抒情长诗。为什么这样写?请谈谈你的小说观。

东君:在我看来,故事编得再好,毕竟只是编故事。故事之外,还剩下些什么?我这样问自己的同时,也以怀疑的目光看别人编造的故事。于是我想寻找这样一种小说:它有小说的外衣、散文的躯壳、诗歌的灵魂。

南都:假如用绘画作比,你的小说有点像重晕染的米家山水,烟雨缭绕清气满纸。我觉得环境(无论地理还是人文)或多或少影响艺术/文学创作。你怎么看地域和文学风格之间的关系?

东君:我写小说,有时候就像是用文字来画画。这本集子里的《山雨》《在陶庵》《赠卫八处士》也许就有这样一种烟雨缭绕的画面感。如果用画来比喻,这一类小说不是工笔画,而是写意画。什么叫写意?我以为,就是笔不到意到。在笔墨不曾到达的地方,正是内心所要表达的东西。如果说写实是“手挥五弦”,每一指法都丝丝入扣,合乎法度,那么,写意则是“目送飞鸿”,是让文字突然变得有飞动之致。我要追求的就是这个。

至于说地理环境与人文带来的影响,对很多写作者或多或少都会有的吧,在我身上尤其明显。我出生在温州下面的县级市——乐清,这里到处是山,显得空间十分逼仄,但有一面临海,又呈现出一种开阔气象。我这本集子里的小说大致上也有这样一种倾向:一方面往“小”里写,另一方面往“大”处伸展。往“小”里写,就是限制它的叙事时空;往“大”处伸展就是打开它的想象空间。小说叙事也讲究这样一种开合,开合之间,风格自现。

南都:《无雨烧茶》里的故事,有许多发生在当下,细究起来也算不上离奇,比如《先生姓董,美人姓杨》或者《在陶庵》,但不知为何让人有潇洒出尘之感。我看到你曾经引用过克尔凯郭尔的一句话:“昨天才发生的事,我能用隔了三千年的眼光来看它,想起它来,又恍若昨日。”用三千年的眼光来打量发生在近前的事,怎样才能做到?小说与当代现实,究竟应该保持怎样的一种关联?

东君:我们用三千年的眼光看近一百年,或是近十年发生的事,就会拥有一种更为广阔的视野和更为独特的视角。我在小说中,有意拉远了时间的距离,就是让一些人物放置于过去、现在和未来的眼光下打量。过去已经发生过的事件,今天或明天还会发生,因此,未来的人们看今天的眼光,跟今人看过去的眼光没有什么本质上的区别。这么一想,就能让人忽然看透了什么——这种感觉大概就像你说的“出尘之感”吧。我写当下的事,可以把过去的事牵扯进来;写过去的生活,也以当下的目光去审视。《无雨烧茶》里面的确写到了很多过去的的故事。对,我要写的不是历史,而是过去。我要让过去的生活细节活生生地呈现在读者面前,就像今天刚刚发生一样。

南都:你的上一部小说集《面孔》作了很多文体方面的尝试,有笔记小说痕迹,又有西方现代派笔法。相比而言,《无雨烧茶》朴素了很多。这种改变的原因是什么?

东君:原因很简单:我不想重复自己的创作。在当下,小说创作的同质化日益严重。创作变成了复制。很多人都在复制小说,这个人复制那个人的,东方复制西方的。翻一翻杂志,发现很多杂志上的小说都是大同小异。反躬自省,我也写了一些跟别人差不多的东西。在穷尽一切叙事技巧之后,小说还能创造出什么新花样?这真是一个问题。但更多的小说家恐怕只能用作品本身回答这个问题。

南都:你寻常阅读哪些类型的书籍?你认为你的写作主要从哪些作品中得到了滋养?

东君:中国古典文学中,我读得最多的是老庄、唐传奇、笔记小说。现当代文学作品读过了也就读过了,能让我反复读的只有寥寥几家。其实真正影响我写作的,还是西方作家,我十分粗略地把他们分成几脉,比如:博尔赫斯、卡尔维诺等是一脉;卡夫卡、舒尔茨等是一脉;福克纳、西蒙等是一脉;鲁尔福、马尔克斯等是一脉;海明威、卡佛、福特等是一脉;贝克特、图森等是一脉……我是一脉一脉地读过来,就知道了西方文学的来龙去脉。有几位日本作家如芥川龙之介、横光利一、川端康成、三岛由纪夫等,也曾对我有过影响。写作时在肘边放几本让自己敬重的作家的书是有必要的。即便让它放着,不去读,也是好的。如果它不能打击我的自信心,那么在某种程度上也许会给我带来隐秘的激情,使我最终能遵循着某个方向写下去。

南都:《为张晚风点灯》里师傅教导说“多去热闹场里看看、听听、听听”,多年来你一直居住在故乡乐清,为什么从来没有动念去大城市居住? 你的写作以后是否会跨越乐清这个小城的边界?

东君:我早年间也曾在上海、北京生活过两年,可后来出于种种原因没有再跑出去。五十以后,也就死心塌地了。在全球化的时代,只要内心安静,在哪里写作都已经不太重要了。一个人,可以囿于某个地域,但他的文学观念不能囿于那个地域。

南都:程德培评价:“东君是一把琴,又是一把剑。剑和琴怎么在他身上、在他的小说中体现出来,这是最引诱我的东西。”你认为你的写作中何为“琴”,何为“剑”?

东君:琴有剑气,剑有琴心。

南都:请谈谈你现在的生活、写作情况,以及未来的写作计划。

东君:在这个时代,我跟很多人一样,也是越活越窄,越活越宅,但阅读与写作让我感受到了内心的自由。我从来没有想过要把写作当作谋生之道,因此,对我来说,写作就像是没有目的散步。我跟小女儿差不多每天傍晚都会外出散步。有一天饭后,我对她说,我们去商场那边买样东西。女儿说,我不想走路过去。我说,我们不是每天散步?那条路跟我们每天散步的路程差不多。女儿说,不一样。我问,有什么不一样?她说,你去商场是有事要办,我们平常散步是没什么事要办。我想了想,觉得她的话不无道理。所谓散步,应该是没有目的的行走。一旦有了目的,那种闲散的感觉就没了。我写作不带什么功利目的,也谈不上有什么非完成不可的写作计划,因此也就有了一种自由的感觉。

采写:南都记者 黄茜

责任编辑:

网址:东君谈《无雨烧茶》:我写小说,像是用文字来画画 http://c.mxgxt.com/news/view/6375

相关内容

谷雨:天姿国色“谷雨花”,边赏花来边饮茶写作者说·第一季 vol. 1 | 陈丹青:我得寸进尺的业余写作

张洁:帮我写出第一篇小说的人

艾丽丝·门罗:我想我唯一能把生命派上用场的就是写小说

李娟和《我的阿勒泰》:“写作是让你用另外的眼睛去看世界”

北宋画家李成为什么爱画寒林?

漏雨的屋子,星星会漏进来

写长篇小说,是我为自己设置的挑战

清代书法界的“第一怪才”,55岁改用左手写字,让郑板桥心服口服

书香墨韵扑面来!武汉聚才社区举办小满雅集书画活动