专访张昊辰:会读书的钢琴家,爱古典的年轻人

墨绿色衬衫、格纹西装裤 均为 1436

世界各地有千千万万的琴童,钢琴演奏家张昊辰也曾是其中的一员,而如今他已经向更深处驶去,成为不少琴童们的榜样及目标。十二岁得柴可夫斯基青少年国际音乐比赛金奖,十九岁得范·克莱本国际钢琴大赛金奖,他的履历里不乏这样的光点。与之形成鲜明对比的,是其低调、内省的性格,以及朴素的生活习惯。

他以百年前的乐谱,抵抗着外界纷繁复杂的娱乐、转瞬即逝的流行。本期“男孩知道“,我们邀请这位来自古典音乐世界的年轻人,一起聊聊弹琴、阅读、电影以及一些人生的选择。

没有演出的时候,张昊辰定居在美国费城,比邻自己的母校柯蒂斯音乐学院。在柯蒂斯求学的最后一年(2009年),他荣获范·克莱本国际钢琴大赛金奖。那一年,他 19 岁,是这场国际顶级钢琴赛事最年轻的获奖者和首位折桂的亚洲人。

荣誉带来大量演出邀约,让他踏入演奏家的职业生涯,在每年六七十场演出间奔走。今年夏天,他刚刚完成一轮跨越10座城市的国内独奏巡演,为中国观众呈现了他对舒伯特与李斯特浪漫表达的理解。

虽然在商业知名度上,张昊辰尚不及富有激情的师兄郎朗,但他充满哲思和内省的演奏风格同样吸引了一批忠实的听众。巡演结束后,他晒出与听众的合影,站在中央的他黑色镜框,西装革履,脸上带着腼腆的笑意,还有一丝少年的青涩感。

与之形成反差的是,作为演奏者,他却显出远超于同龄人的老成。知名指挥家马泽尔曾在一次合作之后询问他的年龄,并惊叹彼时仅 23 岁的张昊辰,演奏起来却成熟得像一名 50 岁的钢琴家。

沙驼色半高领虚提男套衫、深褐色西装裤 均为 Erdos

与中国数千万琴童一样,张昊辰学琴的契机开始于家长的兴趣。“我母亲她那个时候学英语,然后看到一本美国的文摘杂志,里面讲到学钢琴可以提升儿童智力。”

孩童时期,他也曾被反复教导技术的重要性:分指、音阶、和弦……他坐在琴凳前,不断对难度更高的曲目发起挑战。

但当他十五岁出国求学的时候,过去的那个标准突然不再奏效了。在国内那个统一的跑道里,他是善于背谱,他是可以五岁就办独奏会的“天才”;但到了国外,好坏不再有确切的定义,“就像一个人在短跑 100 米,一个人在花样游泳,没有办法进行比较”。

这种不同带来的冲击让他被迫开始思考,也影响他日后形成内省的性格。“我想要成为什么样的钢琴家,我的音乐对我来讲意味着什么?”十几岁的张昊辰,已经对自己问出这样的问题。

幸运的是,正是这时他被著名钢琴家格拉夫曼纳入了门下。格拉夫曼十分重视学生各自不同的性格和多元化的发展。从郎朗、王羽佳身上就可见一斑,虽然师出同门,三人的演奏气质却截然不同。

在格拉夫曼的鼓励下,张昊辰开始探索专属于他的独特音乐风格,更多的自我意识生长出来。

对于作为钢琴演奏家的张昊辰,业界有这样的评价,稳重、成熟、内省。马泽尔如此高度评价,“这位才华横溢的年轻人以荣誉捍卫古典音乐的尊严。”他以百年前的乐谱,抵抗着外界纷繁复杂的娱乐、转瞬即逝的流行。

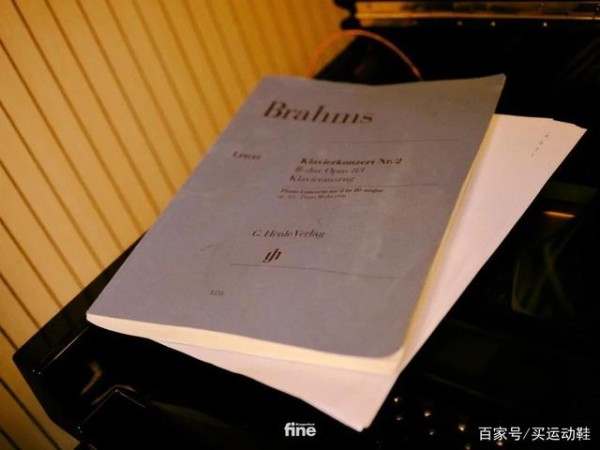

在曲目的选择上,张昊辰并非一味着重青年钢琴家通常所钟爱的炫技作品,我们在他的音乐会中也同时听到许多舒伯特、勃拉姆斯、雅纳切克内省的音乐。他曾这样描述他对德国作曲家勃拉姆斯的共情,“我想我藏在心里的东西比表面上多。勃拉姆斯也是一位善于敛藏的作曲家,外表克制,内心浪漫。”

有人问过他,觉得自己的心理年龄是多少。张昊辰答道,10岁。几年过去,这个答案依旧没变。

在他看来,成熟并非孩子气的对立面,有时候可能是平行,甚至在某个维度里一体两面的东西。

随着年龄的增长,他对许多事情的好奇心仍旧没有减少。“一个人到了一定的年龄,对有些东西会感到没有必要去好奇,因为没有用处。但小孩子不管,他们的世界里不存在'有用'这个概念,仅仅是纯粹的好奇,我想我就是这样。”

当然,但他的好奇并不是要凭着肉身自处探险的好奇,而更多的是一种智性上的好奇。

在张昊辰看来,古典音乐圈是一个半封闭的小圈子。“它有一个自成体系的东西,会让人感觉我只需要在音乐的世界里面就可以。”画家、影人、作家的圈子似乎永远是敞开的,互相交流,互为养分。常见一名作家、画家沉迷古典音乐,却难得有古典音乐人日日读书看画。

而他,从第一天起,就不仅仅满足于音乐的“小世界”。

儿时,他常常一只手做着分指练习,另一只手捧着书,当门外传来母亲的脚步声,就火速把书藏到钢琴后面。在他如今上海的家中,书架上摆满各种历史、艺术和哲学著作,一眼扫去,有村上春树、罗兰·巴特的《明室》、托尼·朱特四卷本的《战后欧洲史》和张枣的诗集。

因是专业外的阅读,他读得很杂,对自己没有硬性的要求。唯一的习惯可能是,遇到感兴趣的作者或话题,便将他其他的作品也一并找来,深入地阅读下去。

对此,他甚至有一些称得上“好胜心”的东西,“如果我知道这本书有价值,越读不懂越会勾起我一定要把他搞懂的兴趣”。与自己品味相近的朋友若有推荐,他也欣然接受,满怀热情地去读,并产生自己的思考。

他不仅读诗,也写诗。去年是贝多芬诞辰250周年,他为贝多芬写下,“仿佛明天总是背对明天,你梦见你在未来的闪电中洗脸,一遍又一遍”(诗节选)。

对他来说,阅读考验的首先是专注力,有一定篇幅的才叫阅读。家里有一大堆书,每本都只翻了两页,不叫有阅读习惯。但又有别于一些“爱书之人”,他对收藏没有任何的兴趣,形式完全不重要。书对他来讲可以是手机里的读书APP,也可以是电脑上随便找来的一个电子版,或是买来的纸书。

看到一些人特意在家中布置出一个精致的阅读角落,他也一度想要模仿。买了一个太师椅,安安静静地坐在上面。“然后过了 10 分钟,诶我怎么躺在床上了?又过了 10 分钟,诶我怎么在厨房了?”

书籍成为他许多思考成型的基础,比如对于是否要商业化的问题——当下,即便是古典音乐的小圈子在这个话题上也无法“独善其身”。

“我不会完全排斥。”张昊辰对此回应道,“但我不可能完全接受,想想,在我所喜爱的许多作家的写作中,处处可见对商业化现象的批判。”

他提起,自己曾看过一封信,为贝多芬写给当时的国王弗里德里希·威廉三世的。信的内容是贝多芬想把《第九交响曲》献给他。“(信的口吻)跟他的精神气质,他的人格形象完全不吻合。那么谄媚,‘我是你卑微的奴仆……’。”但后来,张昊辰明白了,“它就是一种形式,跟虚伪都掺不上边,每个人都活在他的那个时代局限里面。”

作为读书人,他也意识到自己的时代局限。他读托尔斯泰,也读村上春树,但发现前者似乎很难进入。“每一个代际的人,有他进入小说的方式。我们是有一种孤独,会寻求某种内心幻觉似的东西,村上春树他符合当代整个的一种消费的景观,能满足你,所以就容易进入。托尔斯泰的长篇就不一样。”

作为一个在上海长大的 90 后,张昊辰的童年记忆和这一辈人并无特别的差异。他会听周杰伦、王力宏,会把一顿肯德基作为给自己的定期“奖励”,也会在周边的同学穿上名牌的时候,心中默默有些羡慕。

但在成长过程的某一个时刻,他发现,自己逐渐与潮流渐行渐远了。

他早已对名牌无感,甚至连消费欲都降低到接近于零。如果不是被人强行拽到店里,他很少会想起要买衣服;对于吃,最简单的就好,如果遇到喜欢的店,他会一直吃到吃腻为止;偶尔,也会被拉去 KTV,跟着唱朋友喜欢的张学友,但除此之外,几乎很少再主动地去听当下的流行歌曲。

电影成为了他进入当代的一个通道。他看法国新浪潮,看戈达尔、特吕弗,看奥地利的哈内克,德国的文德斯,亚洲导演里看得比较多的是洪尚秀和蔡明亮。

他喜欢看电影。因为在他看来,电影才是真正“当代”的艺术,是完全深入社会的东西。但即便对于电影,他也多少带着一些审视的目光。他经常看斯洛文尼亚思想家齐泽克的文化批评,看他从意识形态的角度解读美剧、好莱坞大片,“真的很有意思”。

他似乎喜欢与外部流行文化形成了一种新的关系,“旁观它,但不进入它”。

这也许跟古典音乐的特质有些关系。“古典音乐其实不是当代的艺术,虽然我们都是当代人,而当代的作曲家也都有各式各样先锋的尝试,但古典音乐本身的抽象特质,注定使它和时代、和社会之间永远保有着某种距离。”

采访和拍摄的间隙,张昊辰总喜欢溜回自己的房间,关起门来。等到下一项流程开始,才又从门后探出头,投入摄像、灯光与时装的世界。

孤独是他常被媒体问及的一个话题。对此他并不否认,甚至表露出对弦乐手、四重奏成员团体生活的一丝艳羡。但他同样乐于这份孤独。

舞台上,他收获掌声与光环;回到后台休息室,喧嚣褪去,静静躺在沙发上发呆的感觉,于他也很好。此时,可能会有人敲门,祝贺他演出成功,给予一些赞赏。但音乐可以与人分享,有些东西则不行,他需要一点时间,将舞台上所活跃的沉静下来,独自内化掉,“这是一个挺美妙的过程”。

他拥有这样一种能力,可以在任何时候,沉浸到自己的世界里去。在一旁的经纪人如此“诉苦”,“可能经过故宫,他觉得这墙挺有意思的,就围着这个点投入进去了。你跟他说话,他会无意识地回复你,哦,嗯,知道了,但眼神已经飘了。”

以至于许多时候,他会忘记回微信、短信。“真的不是故意不回。一旦进入自己的世界以后,周围会发生什么事情跟我关系就不大了。”张昊辰也有些无可奈何,“回短信这种事,它没办法过我的脑子,过两分钟我就完全忘记了。”

不为外界所干扰——经纪人这样理解——或许是内心坚定的体现。

fine

你小时候决定要以音乐为职业时,会有紧张或者破釜沉舟的感觉吗?做选择的时候有过心理负担吗?

张昊辰

小的时候其实没有所谓的选择,选择是一个成人的词,你很清楚自己要成为谁,你才有选择。所以我觉得有些事情,人生有主动就有更多的被动,我说的被动不是说被迫怎么样,而是说有很多东西不是本来就该属于你的,它是各种各样的机缘。但我至少到目前还是蛮感恩的,虽然音乐是一条很辛苦的职业道路,我也不会“劝”很多业余的琴童说你们应该搞专业,说实话这个事很辛苦,但是如果我八九岁时有现在的见识,我想自己也不会因为没有“走文化课”的道路而感到焦虑。如果你不爱这个,它给你带来不了任何价值感和成就感,你每天在应付考试,我觉得更可怕。

fine

大部分人可能很难找到一条路坚定下去,但你一早就专注在钢琴里了,这是一种什么样的感受?

张昊辰

我觉得只能说那些助我抵御干扰的因素已经够强大,或者仅仅是因为我没有经受到足够大的诱惑。我不愿意轻率地说所谓的“坚定”是因为自己本身具备哪些品质,因为生活中你拥有的很多东西,从来就不属于你。我只能说我目前自己有这个状态、有自我认知,还是让我比较满意的,我只能对此报以庆幸。我没有摇摆过,真正“有用”的东西,我不怎么去考虑它们。或者说即便我觉得一个决定不对了,我也不会花很多时间在这上面(纠结),所以我应该不是一个很“理智”的人。

张昊辰

要真的严肃回答的话,可能哪一天真的决定不做钢琴家的时候,我才会好好去想这个问题,我现在想都有点站着说话不腰疼,就随便乱想。以前有人问过我相同的问题,我当时的回答是“也许可以去写文章”,虽然我自己也没怎么写过东西,但这些都是轻率的说法。我现在可以说很多,我可以去写诗,我可以去随便画画,或者去写乐评——我觉得中国很需要一个特别好的乐评。

沙驼色半高领虚提男套衫、深褐色西装裤 均为 Erdos

fine

作为独奏家,你有很多旅行的机会,但行程安排包括要挑琴、要熟悉音乐厅,可能没什么时间在一个城市好好观光,你怎么看待音乐家旅行这件事情?

张昊辰

旅行对我来讲是 by-product,它是一个副产品。曾经有人说,happiness 是一个副产品,快乐是副产品。就是你在做一件事情的过程当中,快乐突然来了,快乐它不是一个目的,把快乐当成目的你什么事都做不好,或者说你不可能达到那个目的。旅行也是这样的,因为对音乐家来讲,我们旅行的“主体”其实就是演出,是舞台。你去了不同的地方。不同的观众,不同的文化差异,不同的乐器,不同的音响效果,你的体验是不一样的。然后你一场场演下来,它作为体验的一部分,它难道不是一种旅行、一种更高意义上的 journey么?过后第二天一早去机场,一路看看风景,心想原来这里是这样的,你会留有余味,然后你告诉自己:“我还什么都没看过啊;那么,下次再来。” 旅行对我来说,就是这样。

fine

为什么说快乐是人生的副产品?对你而言快乐是最重要的吗?

张昊辰

不,如果重要,又怎么可能是副产品,其实比快乐更重要的,我想,是痛苦,打引号的“痛苦”。当然,真要说“痛苦”,也言重了,我的意思是当你每次挑战什么,它一开始带来的不是快乐,如果一开始就已经快乐,那么要么是谎言,要么就是你其实没有真的在挑战什么。

有个心理学家说的很对,英文叫“you are screwed both ways”。就是说无论怎么样,这个结果都不会好。比如我在家练琴,但心里却牵念某一部电视剧;那么在我当时的想法里,练琴是“痛苦”的,看剧是“幸福”的。但是欲望永远不会被满足。如果快乐代表的是“欲望被实现”的话,那它注定失败。所以你必须直面这个,愿意去挑战自己,迈出自己的舒适圈,也就是你把所谓的快乐抛出脑后,在这个过程当中,快乐反而会作为一个副产品突然出现。我相信大家在辛苦工作的时候,都会有这种突来的,莫名的幸福感。这就是作为副产品的快乐。

网址:专访张昊辰:会读书的钢琴家,爱古典的年轻人 http://c.mxgxt.com/news/view/691416

相关内容

在三联韬奋书店,国际钢琴艺术家吴牧野奏响“音·阅”会钢琴家胡雪莎闪耀国家大剧院“钢琴嘉年华”

华人钢琴家你只认识郎朗李云迪?

唐丽玲,是中国一流的女钢琴家,她为何要学习西方古典文化呢?

“和你一起读世界”世界读书日朗诵会在京举办,江苏钢琴家曹野川担纲朗诵音乐演奏

“暗流——爵士钢琴独奏音乐会”在北京城市图书馆奏响

明星云集 兴化商会举办曹野川钢琴音乐会迎新年

从《海上钢琴师》到《绿皮书》:爵士乐的斗争与囚禁

著名钢琴家郎朗国籍暴露,已宣誓效忠美国?门票两千一张赚国人钱

选谈《傅雷家书》中的中国古典文学