传承了3000年的节日,古都里的非遗年景

春节申遗成功后的首个春节,郑州以一场极具特色的崭新年景,将千年商都的历史底蕴与现代节庆的活力交织成章。商都遗址博物院、郑州文庙与城隍庙,三座文化地标以非遗为纽带,为这座古都绘就了一幅“可触、可感、可传承”的年味画卷。

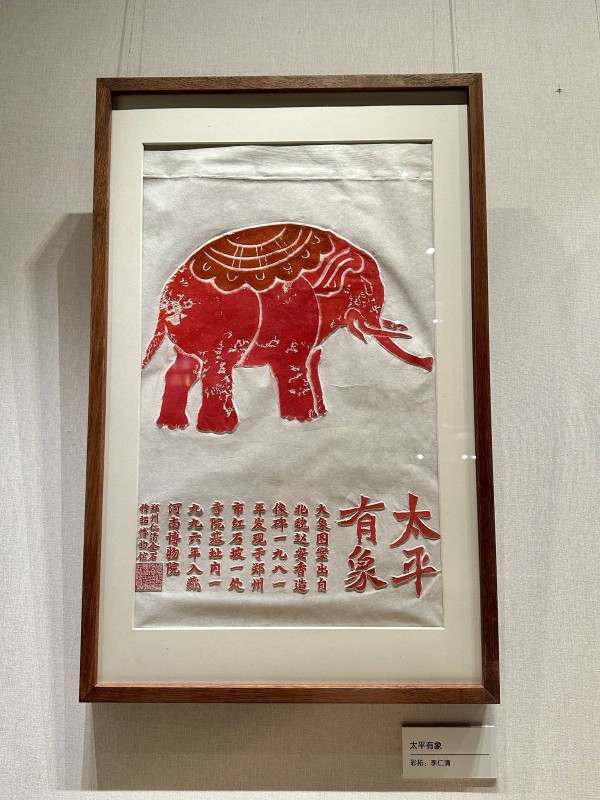

彩拓:太平有象(新华网 赵文涵 摄)

商都遗址博物院:千年文脉的非遗新生

踏入商都遗址博物院,浓郁的年味与商代文明的气息扑面而来。为庆祝春节申遗成功,博物院特别策划“商亳五味福千年”新春特展,以年画、彩拓、剪纸、木雕、泥塑五大非遗门类,诠释“新年味、文化味、幸福味、吉祥味、家乡味”的深意。展厅内,国家级非物质文化遗产代表性传承人任鹤林创作的木版年画“天乙”“武丁”的斑斓色彩与大国工匠李仁清彩拓“太平有象”的古朴纹理交相辉映,游客们驻足聆听讲解,孩子们则围在泥塑展台前,用指尖感受黄河泥土的温度。一位父亲感慨:“这些非遗不仅是技艺,更是祖先留给我们的精神密码。”

木版年画:天乙与武丁(新华网 赵文涵 摄)

博物院的节日活动更添互动趣味。非遗传承人现场教授剪纸,剪刀翻飞间,“金蛇献瑞”的图案跃然纸上;布艺拼贴工作坊里,游客将五彩布料编织成“金蛇献瑞”挂毯,传统符号与现代设计碰撞出火花。大年初二,豫剧武生化身“门神”穿越而来,赐福游客;初三,郑州爱乐乐团的音乐家们倾情演奏让逛馆观展时的喜悦感翻倍;初四的立春手绘海报活动,则让年轻人以商代文物为灵感,绘制属于自己的新春宣言。博物院甚至成为入境游的“中国年”打卡地,随处可见外国游客身着汉服写春联、拓年画,在商王像前留下惊叹与笑容。

郑州文庙:儒韵雅集里的非遗薪火

红墙绿瓦的郑州文庙,在春节化身为非遗的活态展馆。前广场上,蛋雕、面塑、吹糖人等二十项非遗摊位一字排开,糖画师傅手腕轻抖,金蛇盘绕的糖丝引得孩童欢呼;面塑匠人指尖揉捏,面团顷刻化作灵动的生肖蛇,连外国游客也忍不住赞叹:“这是真‘手艺’!”。

糖画:祥蛇(新华网 赵文涵 摄)

大成殿前,撞钟祈福的队伍蜿蜒如龙。钟声悠扬,穿越千年文脉,寄托着“国泰民安”的朴素祈愿。“商都儒韵·非遗雅集”汇聚鸟虫篆刻的细腻、葫芦烙画的烟火气,与文庙的礼乐之韵浑然一体。身着汉服的年轻人流连于“礼遇孔子”打卡点,手持六艺体验券研习射箭、投壶,古礼与新趣在此交融。顷刻间,非遗不再是橱窗里的标本,而是呼吸着的文化生命——它在一碗胡辣汤的热气里,在糖人凝固的甜蜜中,更在代代相传的礼仪和记忆里。

郑州城隍庙:民俗烟火中的非遗传承

春节期间的城隍庙,是市井烟火与非遗技艺的狂欢。庙会上,剪纸艺人以红纸裁出“福满乾坤”,年画摊位前,朱仙镇木版年画的墨香与游客的笑语交融。“新春许愿”活动吸引众人提笔,将心愿系于千年古槐,许愿卡上的字迹或稚嫩或苍劲,却同样饱含对未来的期许。

锣鼓声中,舞狮队伍腾跃翻飞,非遗戏法、川剧变脸等表演轮番登场,惊喜不断,喝彩连连;高跷队伍蜿蜒穿行,“社火芯子”凌空而立,彩衣翩跹。这些扎根民间的非遗表演和手艺,将庙会化作流动的舞台,历史与当下在此共舞。长辈牵着孙辈游走其间,手中的“泥咕咕”成为传承的见证——手艺有了温度,传统走进了生活。

金鱼花灯(新华网 赵文涵 摄)

非遗年味里的文化自信

春节是中国人最盛大的节日。作为岁首新年,春节至少走过了3000多年的历程。古老而漫长的农耕文明赋予我们祖先对大自然节律和季候的敏感,春节处于秋收之后的冬末时节,起源于古人的丰收祭祀活动,因此也被称为“年”——本意指农作物的丰收,其核心是除旧迎新。这是一个崇高的文化节日,也是历代中国人对幸福美好生活的祈愿和追求。2025年的郑州春节,非遗不再是历史的回响,而是跃动于当下的文化脉搏。商都遗址博物院的展览、文庙的雅集、城隍庙的庙会,共同编织出一张传统与现代交织的文化景观。申遗成功的意义,正在于此——让春节从“我们的节日”升华为“世界的遗产”,也让世界看见,中国传统节庆如何在古老砖瓦间,生长出永恒的生命力。

当最后一盏元宵花灯在明清始建的城隍庙檐角点亮,非遗的年味已悄然融入现代城市的肌理。未来的春节,必将在这样的传承与创新中,寻找到新的力量,展现新的年景。

来源:新华网

作者:赵文涵

网址:传承了3000年的节日,古都里的非遗年景 http://c.mxgxt.com/news/view/734302

相关内容

非遗“代际传承”的喜与忧古老非遗与青春碰撞 非遗新生代,让传统文化有了“年轻态”表达

我们的节日 欢乐中国年|烟火兰州闹新春 非遗传承过大年

探寻节日传承里的文化自信

我们的节日·欢乐中国年丨江苏无锡:展卷“江南水乡”,赴一场传承古今的盛宴

非遗版春节:庙会上体验中国年

全国青年非遗传承人交流,李子柒分享非遗故事

冬日美丽节奏:香云纱的国风传奇与非遗魅力

(文化中国行)成都:“艺术游园会”闹新春 市民大赞“非遗潮年”

非遗传承如何不“断更”?经济日报:让年轻人成为主力军