古代的“亲戚”和如今的“亲戚”有何不同?

刚过完年,想必大家应该都刚经历了走亲访友,也就是家乡话中的串亲戚。但是大家可能不知道,现在我们所说的亲戚已经和古代人们口中的亲戚很不一样了。

提起现在的过年,可能有许多人反感串亲戚这件事,认为又累又没意思,而且关键是钱包遭不住。但是无论如何你摆脱不了。放到现在我们过年怎么看待亲戚呢?想必现在大部分人所理解的拜年顺序是什么呢?大年初一先给离自己关系近的;姑姑,叔叔,爷爷这边的一些亲戚拜年,初二再去给舅舅,姨妈,姥姥,姥爷那边拜年。所以有些人潜意识里就会感觉自己父系关系这边的亲戚关系要更近一些,而妈妈那边的亲戚关系就远一些。

而在中国古代,其实恰恰相反。在中国古代,“亲戚”已经不是咱们现在说的这么一种比较笼统的说法了。古代亲戚亲戚,分为内亲和外戚,亲就是内亲,戚即为外戚。所说亲前面缀个内字,可是实际上中国古代,遇到什么事能帮上你的,或者说对你作用更大的,其实是外戚。这是为什么呢?首先我们理解的亲意思是一大家的人,而且大部分是同姓。同姓在很多利益关系上就是有冲突的,经常性的会把某一事物当做自己的共同目标。小到家产,大到皇权。你看古代,那些阿哥们,有几个不为了争皇位斗得头破血流的。而现在来看,有些父母为了防老多生几个儿女,可是最终几个儿女非但不养老,反而还为了争夺家产打的不可开交,甚至闹上法庭。

在中国古代争夺皇位的过程中呢,其实娘家人,也就是自己母亲那边的人其实是对自己帮助更大的。比如这样一个例子。

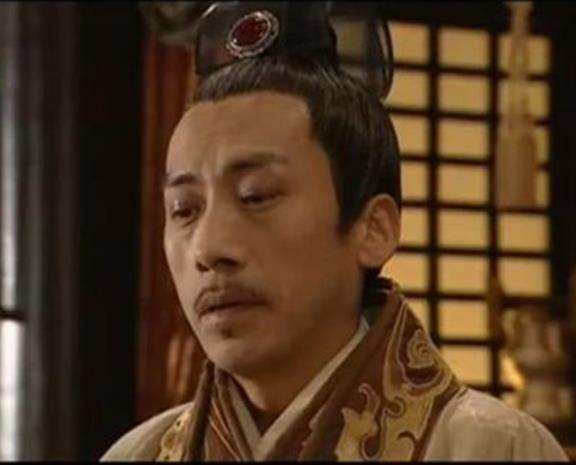

秦昭襄王,秦惠王子,母宣太后。公元前307年,秦武王与大力士孟说在洛阳周王室的太庙比赛举龙文赤鼎,不幸胫骨被砸断而死(这死的确实够冤的)武王突然死去,膝下又无子,为了皇位继承者的问题发生争执。公子赢稷当时在燕国做人质,赵武灵王用计,由代郡的宰相赵固将他从燕国迎入赵国,再送到秦国去。

当时秦国的群臣大多表示反对立他为君,但在魏冉等人的支持下,作为武王同父异母的他,最终继承秦王之位,后成为秦昭襄王。这时昭王年少,母宣太后听政,以魏冉(宣太后异父长弟)为将军。当时的嬴稷其实在满朝文武大部分都反对的情况下本来已经没机会继承皇位了,可就是由于他的外戚,也就是他母亲宣太后的哥哥魏冉的原因,最终才成了皇位继承者。当时的魏冉手握重兵,在当时有兵权就有了话语权,就有了一切。所以群臣才迫于压力而妥协。而且后来为了斩草除根,给自己的外甥清除后患,将当时与他争夺皇位的人几乎都杀完了。而且到了他老的时候还推举出了战国时期著名的将领——杀神白起。就是后来长平之战坑杀二十万赵军的那个人,抛开对错不论,他对于秦朝扫平六国统一天下可是立下了大功的。

就是在现在,有句话叫娘亲舅大。就是在分家的时候,往往是舅舅站出来说话,而不能是叔叔。其实这一点都不奇怪。在分家产的过程中,有权利跟你争夺的都是你的同姓人,是你的叔叔伯伯,甚至亲生兄弟,所以这些人来都不合适,因为你们之间有共同的利益,也就是利益冲突。而舅舅他是外姓人,他没有权利来争夺家产,但是同时他又跟你有血缘关系。因此他在这时候站出来说话是比较公平比较合适的。

其实翻开古代的帝王史你会发现,历史上那些外戚在皇帝身边是发挥了很大作用的。当然不同朝代不同的帝王,有着不同的驭人之术。比如汉朝时汉武帝能把匈奴打成那样,靠的是谁?还不是皇后卫子夫的弟弟卫青和侄子霍去病吗?如果没有他们,可能汉武帝在历史上就没有那么浓墨重彩。古代帝王往往在自己在位时终于自己的外戚,也就是自己的舅舅一类人,而在自己快不行了,到自己儿子继位时他们往往会清楚这些对儿子皇位有阻碍的人,而让自己的儿子重用自己的舅舅一类人,你有你的外戚,你儿子也有你儿子的外戚。就像汉武帝临终之前给他年仅八岁的儿子选择顾命大臣之时,遍观群臣,最终认为霍光“任大重,可属社稷”。这个霍光就是皇后卫子夫姐姐的儿子,霍去病的弟弟,当然就是小皇帝的外戚。而历史上记载,他侍奉昭帝十三年,“百姓充实,四夷宾服”也算是功德一件了。事实证明汉武帝没有看错人。

那么古代为什么会出现这种情况呢?我们一起来找寻一下线索。首先,新皇帝上任之初一般年龄比较小,没有什么阅历,也没有什么能力。此时的他为了保住自己的皇位和姓名,他需要依仗一个手握重权的并且还得是对他真心的人。那么同姓之人当然不能用,原因前面已经提过了。而舅舅此时一般来说正值壮年,手握大权又阅历经验丰富,当然是最合适的人选。并且其实他们之间是一个相互利用的关系。在皇帝尚年幼之时,舅舅是他的倚仗,等到皇权稳固了,自己有能力了,自己舅舅的权力也会得到巩固。而反过来说,与自己没有血缘关系的皇子登上皇位,他必然会重用自己的外戚,这显然是对自己不利的。因此不管是客观上还是主观上,不管是主动地,还是被动的,外戚此时都别无选择。返回搜狐,查看更多