晓角的诗:当忧郁的孩子,被逐入陌生的国度

*本文转自《中华读书报》,作者闫超华

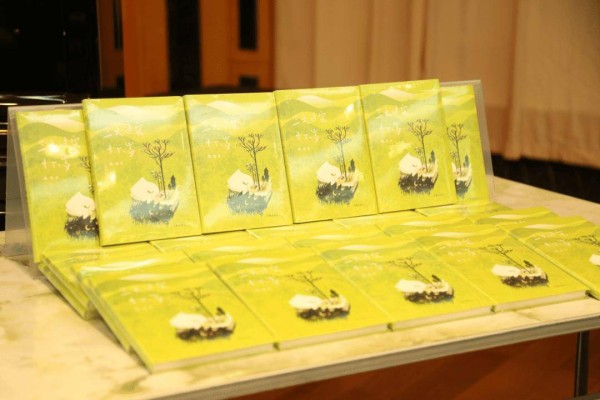

《三天过完十六岁》

晓 角 著

作家出版社

在晓角这里,诗歌的愿望是在确定的现实中折射人世的生活。乡村、农民、荒野和雪撑起了她整个的诗歌“剧场”。

在诗歌方面实现对命运的超越需要某种契机,被缪斯选中就意味着生命在语言中不断重演。当我们进入一首诗歌,我们不是抵达语言的种子,而是参与唤醒花朵和果实的过程。于是,我们能清晰的感受到,一旦一个诗人试图写出一首诗,这首诗就已经开始离他而去,因为每首诗都有其神秘的命运。我读晓角的诗就有这种深切的体验,她试图通过补救性的形式介入到自己的青春、记忆与生活,并与这个世界保持距离又不期而遇。这种被诗人称之为“一点一点地褪下自己笨重的躯壳”(晓角语)的诗,以一种语言的原动力疼痛地编织经验和秩序——即天真、忧伤与青春之歌。

晓 角

“纯”是成长的某种时间特质,“真”是最初(原始)的内心状态,它们的相遇引发的语言机制具有美学的效果。这让我想起诗人济慈的那句“美即是真,真即是美”的诗歌信条,然而在晓角这里,也许我们可以这么说:“美不再是真,真也不是美。”因为对她而言一种残忍的真与美正在诞生。每个人来到这个世界上,就是那个小小的命运的种籽,飞到空中是鸟,落到水里是鱼,长在地上是花,然后又慢慢回到最终的地方:“在春孩子的陪伴下返老还童/环顾一生。”在这样的身份凝视下,晓角在诗里加入了火焰,催开花束:“坐在青草长出的土路上/独自/春天在跟前奔跑/是个孩子/他嬉笑着,玩手指和新生的花朵/像所有孩子那样不懂事。”(《午后》)。仿佛有一个天使在诗歌的内部与时间对话,声音谨慎而低沉。这时,你如果知晓晓角贫困窘迫的人生,你会重塑对语言的想象。从这个意义上来说,天真,是晓角心灵的最后庇护所:

八年级

数学算式

简单质朴、善良

收容这些孤独的孩子

他们寂寞的童年

一年中的第九个月

江水回流

我望向那排窗口

满教室统一颜色的蝴蝶

阳光下

纷纷扬扬

“八年级”具有隐喻的特质,回响着独白的美丽音调。一个“数学算式”就能收容“孤独的孩子”,一行诗的可靠性在审视中渐渐失去平衡。从“孩子—蝴蝶”的公式加剧了想象的裂变,我们可以这样假设,“蝴蝶”也是计算出来的,每个孩子在机械化的运算中得到的只有孤独,在阳光纷纷扬扬的照耀下。此刻“有一个雪人/融化在我手心。”(《南方》),天真是诗歌的涌泉之一,也许正是在这样的诱惑,晓角写出了为数不多的具有“欢愉”性质的作品:“夜晚/村子长在薄雾里/我们住在村子里/往前走一步/月亮跟着走一步。”(《守望家园》)。为此,晓角淡化了诗歌的技巧,将语言的重心传递到对万物的移情上:

乌有雪

落满

白色,小路空旷

落满,自由

一位雪人堆着他的失眠

用整个上午

等待飞走

于是就飞走了

白的笑声

雪花,游在天空的彩色大鱼

雪流泻成文字时,不受意象的束缚,虽然“雪”早已化为乌有,但这并不影响诗人赋予生活“天真”的经验:“一位雪人堆着他的失眠。”视角的转换让自白从一个状态转向另一种状态——不是人在堆雪人,而是雪人在堆人。换句话说,不是晓角在写诗,而是诗在写晓角。每一首诗都是她命运的脚注,使其触及的一切事物都开始变形:“雪花,游在天空的彩色大鱼。”童年的痛苦经历成就了她的早慧,她不由自主地完成了诗歌的自我启示和救赎,正如晓角的诗集名所揭示的那样:“三天过完十六岁”,诗人试图通过快速过完童年与少年来减轻命运的磨难,因此,她将“纯”和“真”统一起来,让诗歌回归心灵的本源。

忧伤是晓角诗意情感的另一种变体。

晓角的诗本质上是抒情性的,她的每个词都像昏暗不明的钉子一样嵌入诗句中,又一点点拔出,通过直击语言的方法让另一个“我”从时间的节点中释放出来,一些乡村意象通过痛感进入生活与精神的创伤。是的,虽然晓角的诗歌世界是一个尚未完全打开和重构的世界,但这并不影响其诗歌的强度和音调,她不断调试、精简和超越她诗中的词,以配合她心灵飞行的高度,灰色的忧郁一点点吞噬她的诗句:“我要在冬天来临前挖一个地洞/我要在雨水熄灭前躲进自己的心。”(《秋露》)。晓角的诗在不可挽回的联想中永远保有一个潜在的自我在诗里说话。在诗中她的精神不是在俯视,而是从地洞张望与日常生存的平庸周旋,哪怕只是瞬间望见星辰的光束:“那时候/我们永远在碱土里/静守/地上的村庄/我心里也住着金色的钉子/雨夜/星星在水中飞翔。”(《金盏盏》)。

如何处理这些幻想和现实的“钉子”? 作家齐奥朗曾说:“苦难是世人仅有的传记。”对诗人而言,忧伤者的使命是加倍忧伤:“在日暮/用手指把所有哭柔软的门钉拔出。”(《我要永远对你施展魔法》)。这里仍可以听见一种疼痛,在“现实”不断逼近的那一刻,连梦都是生死未明:“谢天谢地,他的一生仍捧在我手上/浮生若梦,梦中几番生死。”(《一个爱人》)。

如此彻底,如此纯粹的激起忧伤的音色,她的目光总是转向语言醒来的那一刻。情感的渐变不过是诗歌的前缀,每一次的试探伴随而来的是无尽的忧郁之声,这个声音使诗人写的这首诗都要离她而去。

生活风化,命运倒流。在晓角这里,诗歌的愿望是在确定的现实中折射人世的生活。乡村、农民、荒野和雪撑起了她整个的诗歌“剧场”。重要的是人物没有对白,万物缄默,一切都随人海流入心灵的孤岛。晓角的悲伤在现实和精神的双重破碎下,情感的锐度也延伸至极端遥远、陌生的地带。于是,诗人诺瓦利斯的声音传来:“一个极其忧郁而忠贞的孩子,被逐入一个陌生的国度。”晓角正是在这样“陌生的国度”被命运放逐。

这一切都要从她的青春说起,换句话说,是她成长过程中那一个个转瞬即逝的瞬间锻造了她的诗性。因此,有时读晓角的诗,我觉得我在见证一场青春的挽歌:“我终于拥有/这永恒的一天/在我一生中/仿佛重获青春。”(《和和》)。这让我想起希腊导演安哲罗普洛斯的电影《永恒的一天》,诗人亚历山大在与童年、青春和晚年告别时感受到一日便是永恒:“明天是什么,明天会持续多久?”“比永远多一天。”这是《永恒的一天》结束的对白。晓角期待“重获青春”来完成对“永恒的一天”的追求。

对晓角来说,青春不是一种体验,而是痛苦漫长的过程,尤其对一个尚未成年的孩子而言,这样的未知、孤独和不确定性无边无际。对此,里尔克这样警示我们:“苦难没有认清/爱也没有学成/远远在死乡的事物/没有揭开了面幕。”(《纵使这世界转变……》,冯至译)。青春是时间之爱,而在现实生活里,这样的“爱”会压垮一个人超出时间之外的孤独心理。晓角的青春被悲歌所席卷,它依附于生活,像是语言表面的苔藓蒙了一层黄土,在雨雪中呈现情感的破碎的强度:“我承认/我的青春曾被击成碎块儿/像黄土,雨水/或者一点儿小雪。”(《一个少女的冬天》)。我作为一个诗歌读者能深切感受到这一时期晓角逼仄的精神空间,或者如同作家纪德的描述,世人都要努力进窄门。一首诗可以是一扇窄门,两边长满了荆棘。晓角对诗歌的信念打动了我,她努力攀爬这个时代,最大限度地想象自己不再是悲情人物,对她而言,一旦写诗就意味着青春永久的终结,因为诗不在你描写的事物之中,而在于那些事物与语言之间产生的振动与波纹之中。也就是说,你能感受到的青春已经不再是青春本身,这种边界所蕴含的潜在意义是将诗人重新唤回现实,从而与这个世界达成和解:“月亮下/田埂生满雪白的故事。”(《给我十六岁的白发》)。就这样,在命运的审视下,晓角瞬间过完了自己的十六岁,却给读者留下了长久的沉思与沉默。

于是,我们又回到了之前的那个话题,晓角在冷峻的语言下蕴含着纯真、忧伤与青春,而那个小小的“我”躲在诗的背面。这时,我的耳畔又想起她的那句诗:

木头会拥有木纹书籍,活过纸张

——《书架》

诗的命运是人的命运,也是纸张的命运,并将晓角从支离破碎的语言中解救出来。

作家出版社推荐

内容来源:《中华读书报》(2025年3月12日 16版)

作者:闫超华

网址:晓角的诗:当忧郁的孩子,被逐入陌生的国度 http://c.mxgxt.com/news/view/764471

相关内容

明星小号:关晓彤晒狗,井柏然自我反省,张杰“忧郁男孩”马云最“尴尬”的一次饭局,看着对面的黄晓明,眼神充满忧郁

“忧郁才子”朴树被爆离婚,恋上W姓女星

解读罗宾喜剧:死亡诗社里的欢笑抑郁症

忧郁的陈百强

87版红楼剧组当年全国海选,年仅19岁的陈晓旭,是如何被选中的?

陆游一生风流81岁还写下情诗,城南小陌又逢春,只见梅花不见人

朱婷陌生感、兄妹待回避,中国女排仍存一些令人担忧的因素

87版红楼梦:她演黛玉时,忧郁全是装出来的,被导演一眼识破

必学的《经典唐诗》,100节国学动画带孩子穿越唐诗大世界!