莫言、于和伟对谈“我们这个时代的戏剧”:文学的墙还是存在的

作家莫言曾公开表达过他对演员于和伟的喜爱,反复观看其参演的电视剧《觉醒年代》。演员于和伟则在作家莫言获得诺贝尔文学奖的演说中听到了小时候听妈妈讲过的故事。11月20日,互相仰慕已久的二人首次见面,在华东师范大学对谈“我们这个时代的戏剧”。

对谈现场,莫言、于和伟合作了其新书《鳄鱼》的片段,并顺口来了一句的“打油诗”:“见了于和伟,此生不怕鬼。”莫言盛情邀请于和伟出演话剧《鳄鱼》中的单无惮,认为像他这样有张力的演员才能把如此复杂的一个人物塑造得栩栩如生。

于和伟则坦言,面对莫言,自己像个小学生,始终有一种紧张感,担心在一片夸赞中飘飘然,也像书中的鳄鱼一样“长成4米”。

面对现场的观众,莫言还澄清了网络上流行的“莫言语录”,解释了自己转向戏剧创作的原因。

莫言、于和伟在对谈现场 图片来源:@可以文化

“见了于和伟,此生不怕鬼”

11月20日下午,“我们这个时代的戏剧”对谈活动在华东师范大学举行。嘉宾莫言、于和伟首先合作表演了剧作《鳄鱼》中的一个片段。其中,莫言饰演能听人话、会说人话的鳄鱼,于和伟则饰演内心复杂的主人公单无惮。两人即兴发挥,碰撞出精彩火花,莫言更是借鳄鱼之口调侃道,写“打油诗”是自己的特长,并顺口送给了于和伟一句:“见了于和伟,此生不怕鬼。”

莫言毫不吝啬对于和伟的赞美,特别是对他在电视剧《觉醒年代》中的表现。莫言说,《觉醒年代》是他为数不多反复观看的电视剧之一,而其中的吸引力完全来自于和伟饰演的陈独秀。

“陈独秀这个人物,我们在过去的影视作品里也看到很多次,几乎也都演出他那种狷狂、那种不拘小节,但总感觉有点空、有点假,有点虚张声势,没有让我感到信服。我感觉他们就是在模仿陈独秀的一些皮毛、表象,而于和伟所扮演的陈独秀,真正地像陈独秀的‘灵魂附体’,我相信他在吟唱‘谁怕,一蓑烟雨任平生’的时候,已经忘记自己是于和伟。”莫言说。

在莫言看来,这是一种表演的至高境界,于和伟是第一等的演员,奉献了第一等的艺术。“说演员甚至有点轻慢,应该是第一等的表演艺术家。于和伟比我年轻很多,当然比我漂亮很多,尽管我比他年纪大,但是我要崇拜他。”

莫言说,如果话剧《鳄鱼》选角色,他认为于和伟最适合出演主人公单无惮,因为这个角色台词最多,内心世界最为复杂,身份最为尴尬,所有的行为最令人感到莫名其妙,“所以这就需要演员有巨大的张力,才可以把这样一个复杂的人物塑造得栩栩如生。”

这实际上是莫言和于和伟第一次见面。有意思的是,就在对谈开场之前,莫言并没有认出于和伟,而是从他身边匆匆路过。对谈现场的另一位嘉宾毛尖调侃道,这或许是因为于和伟一直保持着一种紧张感,让他看起来像是来参加活动的学生。

于和伟坦言:“我见到莫言老师,真心话,像个小学生,就好像这么长时间一直在外面忙活,现在老师召唤的那种感觉。”他说,如果莫言一直这么夸他,他担心自己一不小心也像《鳄鱼》中那条象征欲望的鳄鱼一样长成4米长。

于和伟说,听着莫言对自己的肯定,“如坐针毡”,因为莫言才是他的偶像。他回忆,自己大学毕业时,恰逢莫言的小说《丰乳肥臀》出版,当时他就特别喜欢,但是还没来得及读,莫言就获得了诺贝尔文学奖。后来,他重新拾起这本书,从中得到了许多关于表演的启发,即那些讲不清楚的东西恰恰才是好的。

更为巧合的是,于和伟在莫言获得诺贝尔文学奖的演说中看到了自己小时候从妈妈那里听到的故事。8个外出打工的泥瓦匠,在一座破庙里躲暴风雨,他们将自己的草帽扔出去,认为谁的草帽被刮出庙门就是谁干了伤天害理的坏事,从而导致了这场遭遇。其中一个人的草帽被风卷出庙门,另外7个人便将其扔出庙门,稍后那座破庙轰然坍塌。

于和伟一开始不明白为什么是一样的故事,他仔细想了一下,妈妈也是山东人。

华东师范大学学生表演《鳄鱼》片段 图片来源:@可以文化

时进时出,时分时不分

关于戏剧创作和戏剧表演,莫言与于和伟的一些观点也不谋而合。

莫言说,自己在创作戏剧时,会注意“时进时出”。“时进时出也是我们写小说时候的一种手法,这种手法与其说是小说家发明的,不如说是民间艺术家发明的。”莫言以东北二人转为例解释,他们的表演台上、台下,戏里、戏外的配合转换非常自如,两人一会儿演着梁山伯和祝英台,一会儿又跟台下的观众毫无违和感地互动,从戏中一下子来到戏外,马上把那种痛苦和严肃消解得干干净净,然后又能随时切换状态继续进入梁山伯和祝英台的表演状态。“这是二人转常用的一种艺术形式。我们在写小说、写话剧的时候,也可以用这样一种方式。效果当然是让观众跟着演员时进时出,好处是可以不断地拉开距离进行思索,缺点是不能沉浸在剧中跟里面的人物一块悲欢离合,缺少一种深深的沉浸感,各有利弊。”莫言说。

于和伟说,自己在表演过程中,也会注意自己与角色之间的距离,“时分时不分。”“走到片场的时候,就尽可能让自己相信自己就是那个角色,离开片场的时候就赶紧告诉自己‘不是不是’。”于和伟解释。比如在电影《坚如磐石》的拍摄过程中,到了现场,他就尽力想象剧本中的那个场景是真实的,让自己成为所饰演的反面角色黎志田,但是离开片场时就会跟大家微笑着打招呼,别让黎志田暴戾阴狠的形象给大家留下阴影。

近几年来,于和伟的很多表演片段在社交网络上流行,特别是他在《三国》饰演刘备时的那句台词:“接着奏乐,接着舞。”实际上,于和伟还在另一部影视剧《大军师司马懿之军师联盟》中饰演过曹操。因此,有网友戏称于和伟靠自己的力量撑起了三分之二部三国史。在对谈现场,于和伟被问及是否还想饰演三国历史中的另一位重要人物孙权时回答,早年的确有这样的想法,甚至开始着手准备,但后来还是放下了,他认为,不能为演而演,关键还是要看剧本质量。

20世纪90年代,包括莫言在内的许多作家也曾写过电视剧、电影剧本。莫言说,那时候其实有一个问题,就是大家写剧本是为赚快钱,只要在制片人和投资者那里通过,拿着稿费就走了,至于剧本质量好不好、演成什么样子就不管了。“如果真正地要把剧本写好,就必须把剧本当作艺术来做。”莫言说。哪怕只是写一部20集的电视连续剧,如果要把它做成艺术,就要精雕细琢,每一句台词都要打磨,每一个细节都要反复斟酌,实现一个文学的目的。

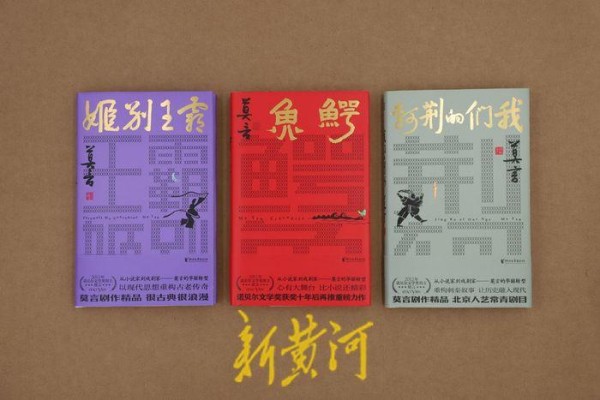

《莫言剧作精品》 图片来源:@可以文化

戏剧创作的幸福感是满满的

把剧本当作艺术来做,已经是莫言进行戏剧创作的一个原则。新书《鳄鱼》出版后,很多读者惊叹于莫言在戏剧创作方面展示出来的创造力,以及他对自我的拓展和突破。其实,《檀香刑》已经改编成歌剧,《红高粱家族》也已改编为全本话剧,《高粱酒》改编为歌剧,就在上个月,俄罗斯国家戏剧最高奖“金面具奖”评选中,话剧《蛙》获得8项提名。稍早之前,《莫言剧作精品集》也与读者见面,收录《鳄鱼》《我们的荆轲》《霸王别姬》,三册四种剧目,让读者感受莫言剧作的魅力。

莫言坦陈,自己从小是看着民间戏曲成长起来的,转向戏剧创作并没有什么特别的原因,但他还是列举了几个戏剧创作吸引他的理由。

莫言认为,写了一本小说,让读者去阅读,作为写作者的获得感是间接的,并不知道读者的第一时间的反馈,但是作为一个剧作家,自己的剧本在舞台上面被演员表演,又有观众坐在舞台下面看,这种成就感和幸福感是满满的。“尤其在当你写剧本的时候所预想的那些笑点、泪点如期实现的时候,你感觉你是摸透了人心的。”

莫言说,戏剧创作还有一个好处,“它会满足你说话的欲望,写小说要描写风景,要刻画内心,但是写剧本就是靠台词,当然可以有几句简答的场景的勾勒,人物的肖像的描写,但主要还是要靠台词把故事讲完,靠台词和动作把人物的性格塑造起来,把人物的内心展示出来,我觉得这是考验一个作家的功力的,我相信很多能够把小说写得很好的作家,未必能够写出成功的话剧,但是我相信能够把话剧写得很好的作家,是完全可以把小说写得很好的。”

值得注意的是,莫言和于和伟的这场对谈被称为是“叔圈顶流”的相聚。在今天这个时代,“叔”是一个在网友那里颇有好感的词,但是“爹”这个名字却遭遇了时代的大洗牌。

莫言说,父亲是一个多么庄严的称呼,但在文学作品里,父亲的形象一直受到严峻挑战,西方的文学作品里有审判父亲的情节,20世纪80年代中国也曾出现这样的小说,但是却鲜少有人“审判母亲”。“我在小说里一直大力地赞扬母亲、赞扬妇女,甚至西方有评论家说我是一个女性主义者。在我的生活经验当中,每当碰到重大困难的时候,甚至在历史某些重要的转折关头,女性比男性表现出了更强大的力量,因为女性比男性多了一重爱,就是母爱。当然大家说也有父爱,但是父爱跟母爱相比,质量是不一样的。”

于和伟曾多次在影视剧中塑造各种父亲的形象。抛除“父亲”这一重身份,他更看重的是人本身。“在我这里,人物有魅力与否,看他内心的纠结程度、矛盾程度、撕扯程度。”

对谈现场 图片来源:@可以文化

想把“莫言语录”编成书

在对谈现场,莫言还谈到了这些年在网络上流行的“莫言语录”。

莫言说,他和自己的出版人也曾讨论过,是否可以把网络上那些冠着他的名字的警句、心灵鸡汤以及各种各样的段子编一本书,并把书的所有版税捐赠给慈善事业。莫言表示,大家觉得这个主意不错,说不定还会成为一本畅销书。但是,其中一些流传的甚广的句子,莫言认为它们“很坏”,比如:“莫言说‘我只对两种人负责,一种是养我的,一种是我养的’。”这句话为莫言招来很多骂声,被认为境界太低、为人太自私。

得知“爱一个人就要爱他的全部”这句爱情“名言”也被冠之以自己的名字时,莫言直接笑了。他说:“我会说这样的糊涂话吗?我会说爱一个人就要爱他的缺点,而不是去爱他的优点。”莫言调侃道,自己和余华成为多年好友,其中一个重要原因就是太了解彼此的缺点,互相握着对方的“把柄”。

在被问及对现在的人生状态是否感到舒适时,莫言回答:“不是太舒适,但也只能这样了。”他说,自己在这个年纪还能到处奔走,还能拿着手机到处拍照,还能练练书法,还能为自己的书出一点装帧设计方面的主意,比如《鳄鱼》的书封,其中50%来于自己的灵感,书名也是自己题写的。“这两年我确实兴趣比较广泛,我写古体诗,也写自由诗,也写话剧、歌剧,也写京剧,还写了很多小小说、中篇小说、短篇小说,但是网络上那些句子我没写。”莫言说。他认为,这样广泛的爱好是时代造就的,“因为我们这个时代给我们提供了这样一些方便。”

于和伟则认为自己没有舒适的时候,一直处于一个寻找舒适、努力舒适的过程中,在他看来,这个过程远比没有动作、不知方向要好,要喜欢经历,敢于经历。

在对谈现场,莫言还被问道,今天文艺青年的舞台在哪里。早前,莫言曾经提到过华东师范大学“爬墙头”的典故。20世纪80年代,很多考不上大学但又心怀文学梦想的青年人,经常在华东师范大学的墙头上爬来爬去,渴望获得文学的知识。莫言说,如今华东师范大学已无墙可爬,但是文学的墙还是存在的,心里的墙还是存在的,他寄希望于青年人,希望热爱文学的他们在大学接受教育,打破大学不培养作家的说法,成长为描述我们这个伟大时代的作家。

记者:江丹 编辑:徐征 校对:冬平

网址:莫言、于和伟对谈“我们这个时代的戏剧”:文学的墙还是存在的 http://c.mxgxt.com/news/view/798205

相关内容

莫言和他的朋友们:今天我们谈谈戏剧莫言在瑞典皇家戏剧院谈文学创作

作家莫言“高调表白”演员于和伟:他是我的yyds,还cue了自己的顶流兄弟余华

莫言与于和伟:首次相遇的火花!

莫言与于和伟的第一次见面,撞出了什么样的火花?

作家莫言在沪“高调表白”演员于和伟——好的表演从来不靠颜值

作家莫言与演员于和伟互评:一个“长得普通”,一个“无形且顽皮”

莫言对话勒克莱齐奥:文学是最好的教育

关于莫言和莫言研究的札记

余华和莫言的友谊,始于鲁迅文学院的上下铺