她是马连良的女儿,21岁被下放农场,49岁才结婚

世人皆知马连良是京剧大师,却鲜有人知他的女儿马小曼的坎坷人生。她本该是含着金钥匙出生的"戏二代",却在21岁那年被下放到农场,开启了一段艰辛的知青岁月。从小在京剧世家长大的她,曾梦想成为一名优秀的旦角,可命运却给她开了一个天大的玩笑。为什么她会在49岁才步入婚姻殿堂?她的人生经历了怎样的跌宕起伏?她又是如何在逆境中重拾对京剧的热爱?

戏二代的光环与梦想

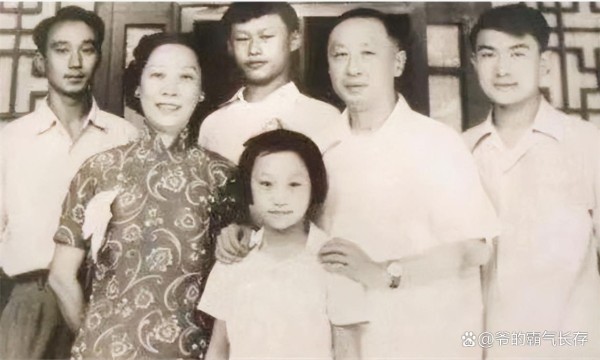

1947年,伴随着春天的脚步,一个女婴呱呱坠地,她就是马连良的小女儿马小曼。这个小生命的降临,给马家带来了无限欢乐。马连良望着襁褓中的女儿,眼中满是慈爱,他轻声说道:"小曼啊,爹爹希望你能继承咱们家的衣钵,成为一名出色的京剧演员。"

马连良是何许人也?他可是民国时期德艺双馨的京剧艺术家,被誉为"四大名旦"之一。在戏曲界,马连良的名字就如同一座高山,令人仰望。马小曼从小就生活在这样一个艺术氛围浓厚的家庭里,耳濡目染间,对京剧产生了浓厚的兴趣。

马家的客厅里常常飘荡着婉转悠扬的京剧唱腔。小小的马小曼时常站在一旁,瞪大眼睛看着父亲排练。马连良唱腔圆润,身段优美,一举一动都充满了艺术魅力。小马小曼看得入迷,不知不觉间,她的小脚丫也跟着父亲的节奏轻轻点动。

马连良见状,欣喜地说:"小曼,你喜欢京剧吗?"马小曼连连点头,奶声奶气地回答:"喜欢!爹爹,我也要学京剧!"马连良哈哈大笑,摸了摸女儿的头,说:"好啊,爹爹教你。"

就这样,马小曼从小就开始接受京剧的启蒙教育。马连良亲自教导女儿唱念做打的基本功。每天清晨,当第一缕阳光洒进院子时,马小曼就跟着父亲练习基本功。从最基础的站桩开始,一遍又一遍地重复,直到双腿发酸。

马连良是个严师,对女儿要求极为严格。有时候马小曼觉得太累了,想偷懒,马连良就会板起脸说:"小曼,想要成为一名优秀的京剧演员,就必须要吃得了苦。你看爹爹,这么多年来,每天都坚持练功,从不间断。"

在父亲的言传身教下,马小曼对京剧的热爱与日俱增。她的天赋也逐渐显露出来,小小年纪就能唱上几段戏文,惹得家里的客人们连连称赞。马连良看着女儿的进步,脸上总是洋溢着骄傲的笑容。

1960年,13岁的马小曼如愿以偿地考入了中国戏曲学校。这所学校是新中国成立后第一所专门培养戏曲人才的学校,能够考入这里,对马小曼来说无疑是一个重要的里程碑。

在戏曲学校里,马小曼如饥似渴地学习着各种戏曲知识。她不仅要学习唱念做打,还要学习文化课程。每天的生活都排得满满当当,但马小曼却乐在其中。她暗暗下定决心,一定要成为一名优秀的旦角,不辜负父亲的期望。

马小曼在学校里的表现十分出色。她勤奋刻苦,常常是第一个到练功房,最后一个离开。就连假期,她也不忘练功。有一次,马连良看到女儿双手因为长时间的练习而起了血泡,心疼地说:"小曼啊,别太累着自己。"马小曼却坚定地回答:"爹爹,我想成为像您一样优秀的演员,就必须付出更多的努力。"

马小曼的努力得到了老师们的认可。在学校的汇报演出上,她常常能得到重要的角色。每次演出,马连良都会坐在台下,认真地观看女儿的表演。演出结束后,他会给女儿指出不足之处,鼓励她继续进步。

就这样,马小曼在京剧的道路上稳步前进,她的未来似乎一片光明。谁能想到,命运却在暗中准备了一个巨大的转折,等待着这个怀揣梦想的姑娘。

1966年,突如其来的变故打破了马小曼平静的生活。这一年,她敬爱的父亲马连良离世了。这个消息如同晴天霹雳,让马小曼陷入了巨大的悲伤之中。她失去了最亲爱的父亲,也失去了最好的老师。

马连良的离世不仅给马小曼带来了巨大的打击,也让她的人生轨迹发生了急剧的变化。原本光明的前途突然变得暗淡不明,等待她的将是一段艰难的岁月。

命运的转折:知青岁月

1968年的夏天,21岁的马小曼站在天津部队农场的田埂上,望着眼前一望无际的农田,她的人生翻开了全新的一页。这位曾经梦想成为京剧名角的姑娘,如今却要面对完全陌生的农村生活。

马小曼被分配到葛沽农场,这里距离新城镇有6里地。她和其他知青一样,被安排住进了简陋的宿舍。宿舍里,几张木板床排列整齐,墙上贴着几张宣传画,角落里放着一个破旧的水桶。这里将是马小曼未来几年的家。

第一天清晨,马小曼被响亮的哨声惊醒。她迷迷糊糊地爬起来,跟着其他知青列队站好。一位面容严肃的干部站在队伍前方,高声宣布了每个人的工作分配。当马小曼听到自己被分到炊事班时,她不禁愣住了。

炊事班的工作看似简单,实则繁重。每天凌晨5点,马小曼就要起床准备全连一百多人的早饭。和面、烧火、煮粥,每一项工作都需要耗费大量体力。对于从小娇生惯养的马小曼来说,这些工作无疑是一个巨大的挑战。

最让马小曼难以接受的是,她还被安排了喂猪的任务。作为一个回族姑娘,接触猪是违背她信仰的。但在当时的环境下,她不得不服从安排。每天,她都要到地里打猪草,然后给猪准备食物。猪圈的臭味让她常常作呕,但她只能强忍着完成工作。

除了炊事和喂猪,马小曼还负责给连里采购物资。从农场到新城镇的6里路,她要一个人走过去,还要挑着沉重的担子回来。城里长大的马小曼从未经历过如此艰苦的体力劳动,她的双手很快就长满了老茧,纤细的肩膀也被担子磨出了血痕。

农场的生活不仅是体力上的考验,更是精神上的折磨。马小曼的出身被贴上了"黑五类"的标签,这让她在农场里常常受到歧视和排挤。有时候,她刚从猪圈回来,还没来得及换衣服,其他知青就会嫌弃她身上的臭味,不让她进宿舍。

然而,马小曼并没有被这些困难打倒。她默默地忍受着,努力适应着这种新的生活。在艰苦的环境中,她学会了坚强,也学会了生存的技能。她开始学习如何种地、如何照料庄稼,甚至学会了用草药治疗一些常见的小病小痛。

在农场的日子里,马小曼也遇到了一些善良的人。有一位老农看到马小曼挑水时吃力的样子,主动教她如何平衡担子,减轻肩膀的负担。还有一位知青姐姐,在马小曼因劳累过度生病时,悄悄给她送来了一碗热粥。这些微小的善意,成为了马小曼在艰难岁月里的一丝慰藉。

尽管生活艰苦,马小曼却没有忘记自己的梦想。每当夜深人静时,她会独自一人来到田野里,对着星空轻声唱起京剧。那悠扬的唱腔飘荡在夜空中,仿佛在诉说着她对舞台的思念。

有一次,农场组织了一场文艺汇演。马小曼鼓起勇气报名参加,她选择了一段《贵妃醉酒》中的唱段。当她站在简陋的舞台上,身着粗布衣裳,清亮的嗓音却让所有人都惊呆了。那一刻,马小曼仿佛又回到了舞台上,找回了作为一个演员的自信。

然而,这样的机会毕竟是少之又少的。大部分时间,马小曼都在繁重的农活中度过。日复一日,年复一年,她的青春岁月在农场里悄然流逝。

四年多的知青生活,给马小曼留下了深刻的烙印。她的双手变得粗糙,皮肤被太阳晒得黝黑,曾经柔美的身姿也因常年劳作变得粗壮。但她的眼神依然明亮,那里面仍然闪烁着对未来的希望。

1972年,机会终于来了。马小曼被调往湖南省京剧院。当她得知这个消息时,激动得热泪盈眶。她知道,这意味着她终于可以重返心爱的舞台了。

收拾行李的那天,马小曼站在农场的田埂上,回望这片她生活了四年多的土地。这里承载了她的汗水和泪水,也见证了她的成长。她深深地鞠了一躬,然后转身踏上了返回戏剧舞台的行程。

马小曼的知青岁月就这样画上了句号,但这段经历却深深地影响了她的一生。它教会了她坚强,教会了她在逆境中依然保持希望。这些宝贵的品质,将在她未来的人生道路上发挥重要作用。

重返舞台:艰难的复出之路

1972年秋,马小曼踏入湖南省京剧院的大门,心中既激动又忐忑。四年的农场生活已经让她与舞台疏远,她不知道自己是否还能重拾当年的风采。然而,对京剧的热爱驱使她鼓起勇气,决心重新开始自己的演艺生涯。

马小曼被分配到了剧院的青年队。初到剧院时,她发现自己面临着巨大的挑战。那些没有经历下乡的年轻演员们,身段灵活,唱功出众,而自己却因为长期的体力劳动,身体变得僵硬,嗓音也失去了往日的清亮。

为了追赶上其他演员,马小曼开始了艰苦的训练。每天清晨,当其他人还在熟睡时,她就已经站在练功房里开始基本功训练。从最基础的站桩开始,一遍又一遍地重复,直到双腿发抖。午休时间,当其他人都在休息时,她却独自一人在房间里练习唱腔。

马小曼的努力很快引起了剧院领导的注意。一位姓张的老师看到她刻苦训练的样子,主动提出要指导她。张老师是位经验丰富的京剧演员,他严格要求马小曼,常常一个动作就要练上几十遍。有时候,马小曼累得汗如雨下,张老师却还在一旁不断纠正她的姿势。

在张老师的指导下,马小曼的进步很快。她的身段逐渐恢复了往日的柔美,唱腔也重新找回了清亮的音色。然而,想要在舞台上崭露头角,仅仅恢复到原来的水平是远远不够的。

1973年春,剧院准备排演新戏《沙家浜》。这是一部革命现代京剧,对演员的要求很高。马小曼原本以为自己能得到一个角色,却发现自己只是被安排在后台帮忙。这个打击让她意识到,自己还有很长的路要走。

但马小曼并没有气馁。她主动找到导演,请求能够参与排练,哪怕只是做个替补演员。导演被她的诚恳打动,答应让她在不影响正式排练的情况下,跟着学习。

就这样,马小曼开始了"双重生活"。白天,她在后台帮忙做道具、整理服装;晚上,她躲在一旁偷偷学习主演们的表演。有时候,排练结束后,她还会留下来独自练习。

马小曼的努力终于得到了回报。在《沙家浜》首演前一周,饰演阿庆嫂的演员突然生病无法演出。导演急得团团转,这时候有人提议让马小曼试试。尽管有人对此表示怀疑,但在没有其他选择的情况下,导演还是同意了。

马小曼抓住了这个机会。她日夜不停地排练,把所有的精力都投入到了这个角色中。终于,在首演之夜,她登上了舞台。

当马小曼唱出第一句唱词时,台下的观众都惊呆了。这个默默无闻的年轻演员,竟然有如此出色的表现。她的阿庆嫂既有江南女子的温柔,又有革命者的坚毅。整场演出,马小曼的表现可以用炉火纯青来形容。

演出结束后,掌声如潮水般涌来。马小曼站在舞台上,眼含热泪。她知道,自己终于真正地回到了舞台,回到了自己热爱的事业中。

这次成功的演出为马小曼打开了机会之门。此后,她开始频繁出现在重要角色中。从《红灯记》中的铁梅,到《智取威虎山》中的常宝,再到《白毛女》中的喜儿,马小曼的表演得到了观众和同行的一致好评。

然而,成功并没有让马小曼停下脚步。她深知,只有不断学习和进步,才能在这个竞争激烈的舞台上站稳脚跟。她开始广泛涉猎各种角色,不仅演青衣花旦,还尝试刀马旦等挑战的角色。

1978年,马小曼有机会参与了《贵妃醉酒》的演出。这是她父亲马连良生前最著名的角色之一。当她穿上华丽的戏服,踏上舞台的那一刻,仿佛看到父亲在台下微笑着点头。马小曼将所有的情感都倾注在了这个角色中,她的表演震撼了全场。

这次演出后,马小曼的名字开始在京剧界广为人知。人们惊叹于她的天赋和努力,更感动于她对京剧艺术的执着追求。

然而,就在马小曼的事业蒸蒸日上之时,她的个人生活却陷入了低谷。由于长期专注于事业,她错过了很多缔结良缘的机会。在那个年代,30岁还未婚的女性往往会受到异样的眼光。马小曼虽然在舞台上光彩照人,私下里却常常因为这个问题而感到困扰。

尽管如此,马小曼并没有放弃对爱情的追求。她相信,只要继续努力,终有一天会遇到那个理解她、支持她事业的人。带着这样的信念,她继续在舞台上绽放光彩,用自己的才华和魅力征服观众,也期待着能够打动那个未来的他。

事业与爱情的抉择

1980年初,马小曼的事业正处于巅峰时期。她在湖南省京剧院的地位已经稳固,成为了剧院的台柱子之一。然而,就在这时,一个意外的机会改变了她的人生轨迹。

北京京剧院正在筹备一部大型现代京剧《红楼梦》,他们需要一位能够完美诠释林黛玉的演员。马小曼的名字被推荐给了导演组。在看过马小曼的演出录像后,导演组一致认为她就是他们要找的林黛玉。

收到北京京剧院的邀请时,马小曼陷入了两难。一方面,这是一个难得的机会,能够回到京剧的发源地北京,在更大的舞台上施展才华;另一方面,她已经在湖南安定下来,对这里的同事和观众都有了深厚的感情。

就在马小曼犹豫不决的时候,她在一次演出后认识了一位名叫李明的青年工程师。李明是个京剧爱好者,经常来剧院看戏。他被马小曼的表演深深吸引,两人很快成为了朋友。

李明得知马小曼面临的抉择后,鼓励她接受北京的邀请。他说:"你的才华不应该只局限在一个地方,北京有更广阔的舞台等着你。"这番话让马小曼下定决心,她决定接受北京京剧院的邀请。

1980年夏,马小曼来到北京,开始了《红楼梦》的排练。这部戏的难度超出了她的预期。林黛玉这个角色需要演员既要有传统京剧的功底,又要能够表现出现代人的情感。马小曼每天都在排练室里苦练,常常一个动作就要反复练习几十遍。

就在马小曼全身心投入排练的时候,李明突然出现在北京。原来,他申请调到了北京的一个研究所工作。看到李明,马小曼既惊喜又感动。两人的感情在这段时间里迅速升温,很快就确立了恋爱关系。

然而,随着《红楼梦》首演日期的临近,马小曼不得不将更多的时间和精力投入到排练中。她常常一整天都在剧院里,回家的时间越来越晚。李明虽然理解她的工作性质,但还是感到有些失落。

1981年春,《红楼梦》终于首演。马小曼的林黛玉惊艳了全场,她将这个经典角色诠释得惟妙惟肖,既保留了传统京剧的韵味,又增添了现代人的情感。演出结束后,掌声经久不息,马小曼的名字一夜之间传遍了整个京剧界。

然而,就在马小曼享受事业巅峰时刻的时候,她和李明的关系却出现了裂痕。李明希望马小曼能够稍微放慢脚步,多花些时间在家庭上,但马小曼觉得现在正是她事业的黄金期,不能放弃任何机会。

两人的分歧越来越大,终于在一次争吵后,李明提出了分手。这个打击对马小曼来说无异于晴天霹雳。她第一次感受到了事业成功带来的代价。

失恋的痛苦并没有影响马小曼的表演。相反,她将所有的情感都倾注到了舞台上。她的林黛玉更加楚楚动人,仿佛将自己的心事都寄托在了这个角色身上。观众们被她的表演深深打动,却不知道台上光彩照人的她,内心正经历着怎样的煎熬。

1982年,《红楼梦》全国巡演。马小曼跟随剧组走遍了全国各大城市。在旅途中,她开始反思自己的人生。她意识到,虽然舞台给了她无限的光彩,但也让她失去了很多普通人能够拥有的幸福。

就在马小曼陷入迷茫的时候,她在上海的一次演出中遇到了一位老戏迷。这位老人曾经看过马连良的演出,他告诉马小曼:"你父亲是个了不起的艺术家,但他最后悔的就是没能多陪陪家人。艺术固然重要,但人生不只有舞台。"

这番话让马小曼茅塞顿开。她开始重新审视自己的人生,思考如何在事业和生活之间找到平衡。她决定,在完成这次全国巡演后,要好好规划自己的未来。

巡演结束后,马小曼回到北京。她主动找到剧院领导,提出希望能够在继续演出的同时,担任一些教学工作。她想将自己的经验传授给年轻一代,同时也给自己留出更多的私人时间。

剧院领导欣然同意了马小曼的请求。从1983年开始,马小曼开始在北京戏曲学院担任客座教授,同时也保留了在北京京剧院的主要演员身份。这种新的工作安排让马小曼找到了事业和生活的平衡点。

在教学过程中,马小曼遇到了许多充满热情的年轻学生。看着他们对京剧的执着和热爱,马小曼仿佛看到了年轻时的自己。她将自己的经验和技巧毫无保留地传授给学生们,希望能够为京剧的传承尽一份力。

传承与创新:为京剧注入新生命

1985年,马小曼迎来了她艺术生涯的一个重要转折点。这一年,她被任命为北京京剧院的副院长,负责艺术创新和人才培养工作。这个新的职位让马小曼有了更多的机会去思考京剧的未来发展方向。

马小曼深知,要让京剧这门传统艺术在新时代继续发光发热,既要坚守传统,又要勇于创新。她提出了"传承与创新并重"的发展理念,并开始着手实施一系列改革措施。

首先,马小曼加强了对年轻演员的培养。她邀请了一批德高望重的老艺术家来院里授课,让年轻演员们能够直接学习到前辈们的宝贵经验。同时,她也鼓励年轻演员们大胆创新,尝试新的表演方式。

1986年,在马小曼的倡议下,北京京剧院成立了"青年实验剧团"。这个剧团由一群充满创新精神的年轻演员组成,专门尝试新的京剧表演形式。他们的第一部作品是一个现代题材的小型京剧《都市森林》,讲述了一个关于环境保护的故事。这部作品在传统的京剧唱腔和身段基础上,融入了现代舞的元素,获得了观众的广泛好评。

马小曼还注意到,随着时代的发展,观众的审美需求也在不断变化。为了吸引更多的年轻观众,她提出了"京剧进校园"的计划。这个计划包括组织演员到学校进行表演和讲座,以及邀请学生来剧院观看排练过程。通过这些活动,许多年轻人开始对京剧产生了兴趣。

1988年,马小曼策划了一个大型的京剧音乐会。在这场音乐会上,京剧演员们不仅演唱了传统的经典唱段,还尝试了与西洋乐器的合作。马小曼亲自上台,与一位小提琴家合作演绎了《梅兰芳》中的经典唱段。这场别开生面的音乐会引起了轰动,不仅吸引了传统戏迷,也让许多从未接触过京剧的年轻人感受到了这门艺术的魅力。

然而,马小曼的创新举措也引起了一些争议。一些保守派认为,这些改革会破坏京剧的传统。面对质疑,马小曼并没有退缩。她在一次演讲中说道:"京剧是活的艺术,它需要与时俱进。我们的创新并非要抛弃传统,而是要在传统的基础上,为京剧注入新的生命力。"

1990年,马小曼主导制作了一部大型京剧《曹雪芹》,讲述了《红楼梦》作者的人生故事。这部作品在保留了传统京剧元素的同时,在舞美设计和音乐编排上做了大胆创新。《曹雪芹》一经推出就引起了轰动,不仅在国内各大城市巡演,还受邀参加了多个国际戏剧节,让世界各地的观众领略到了中国京剧的魅力。

马小曼的努力开始收到成效。到了90年代中期,北京京剧院已经成为了全国最具创新精神的京剧团体之一。越来越多的年轻人开始关注京剧,一些年轻演员也在国际舞台上崭露头角。

1995年,马小曼被任命为北京京剧院院长。在就职演讲中,她回顾了自己的艺术生涯,并展望了京剧的未来。她说:"我们要让京剧这朵中国文化的奇葩在新时代绽放出更加绚丽的光彩。这需要我们每一个京剧人的努力,也需要全社会的支持。"

在担任院长期间,马小曼继续推动京剧的创新发展。她鼓励演员们尝试跨界合作,与舞蹈、音乐、电影等不同领域的艺术家合作,创作出了一系列富有时代特色的作品。同时,她也注重京剧的国际化推广,多次带领剧团出国演出,让更多的外国观众了解和喜爱京剧。

2000年,为了纪念马连良诞辰100周年,马小曼策划了一场大型纪念演出。在这场演出中,马小曼不仅亲自登台演出了马连良的经典作品,还邀请了多位青年演员演绎马派艺术。这场演出既是对前辈艺术家的致敬,也展示了京剧艺术的传承与发展。

马小曼的努力得到了社会各界的认可。2002年,她被授予"中国戏剧梅花奖"终身成就奖,以表彰她对京剧艺术的卓越贡献。在领奖时,马小曼说:"这个奖不仅是对我个人的肯定,更是对整个京剧界的鼓励。我们要继续努力,让京剧这门古老的艺术在新时代焕发出新的生机。"

步入21世纪,尽管年事已高,马小曼仍然活跃在京剧舞台上。她不仅继续参与演出和教学,还积极参与京剧的理论研究和教材编写工作。她常说:"只要还能为京剧做点事,我就会一直坚持下去。"

#深度好文计划#

网址:她是马连良的女儿,21岁被下放农场,49岁才结婚 http://c.mxgxt.com/news/view/868618

相关内容

她嫁给大21岁男星,生下两个儿子却离婚,如今35岁尽显憔悴!这位明星27岁结婚,49岁的时候和孩子同台演出,如今儿女双全

又一位20岁网红离婚上热搜!结婚才几个月,女儿才半岁!

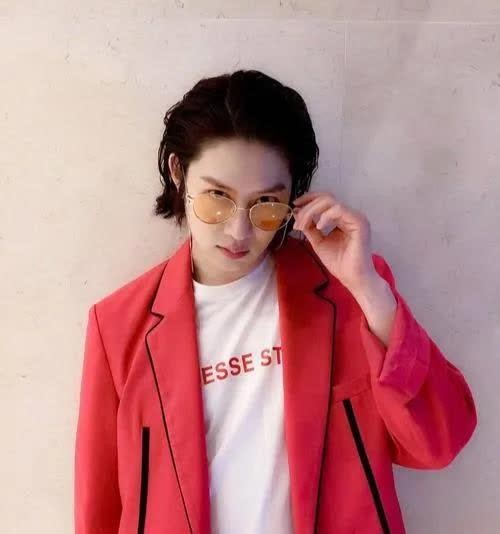

49岁钟汉良疑携隐婚妻子聚餐,穿情侣装一同回酒店,女方正脸曝光

李婷:嫁给大21岁的寇振海,为54岁的他生儿子,婚姻状况如何了

他二婚娶小21岁娇妻,55岁老来得子,儿子被关晓彤签下成童星

最著名色情明星詹娜·詹姆森结婚,她告诉你49岁嫁人的动力是什么

49岁张震岳结婚,众多明星好友到现场祝福,情史被扒引热议

原创21岁歌手与8岁女孩儿相爱,十年后两人结婚被封杀,现在咋样了?

女星恋上小21岁小鲜肉,与其联合诈骗上千万?受害者多是农村妇女