更多精彩"梨園雜志"↑免费订阅

请将"梨園雜志"设为星标

第一时间看到我们的推送 精彩消息不再错过

梅葆玥和梅葆玖姐弟俩和梅兰芳先生一样,在与人相处的时候,具有一种娓娓而谈的情味。他们跟我谈了这个有着一百多年历史的艺术世家的今天。

随着他们的描述,我仿佛被带到了北京西帘子胡同的梅家。梅家的前任当家人——梅夫人福芝芳已经故世两年了,可是门庭依旧:大厅上还是挂着那张在上海思南路“梅花书屋”,以及挂了不少年的汤定之画的巨幅“松梅”,长长的画幅一直垂到那张祖传的明代紫檀大堂桌上。梅先生四十多岁和梅夫人三十多岁时在长沙拍摄的合影仍然挂在堂前,这张照片还是梅先生在上海“蓄须明志”、卖画为生的敌伪时期自己着色的消愁遣闷之作。此外,壁上苏绣花鸟挂屏,厅上老式沙发,也都是几十年前的旧物。

他们说:“一切都像二老在时一样,我们不分家,由大哥当家……”

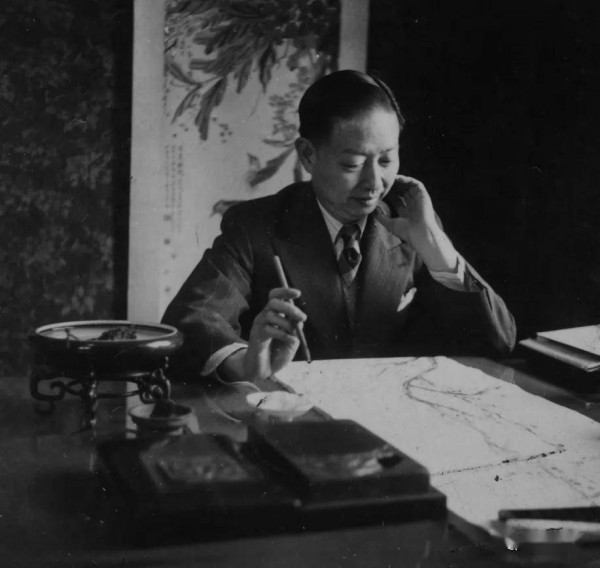

梅兰芳在上海

他们的大哥梅葆琛,是上海同济大学出身的建筑工程师,自梅太太故世后,每天来老家处理一些二老未了的事。

他遵照先人遗愿,十分妥善地安置了一位大司务,一位管家,一位阿姨,一位司机。除司机只有五十多岁外,其余三位都是曾在梅家生活了四十多年的七八十岁的老人了。

常住老家的是老二梅绍武和梅葆玥,还有梅兰芳《舞台生活四十年》一书的执笔者许姬传先生。葆玖是住在外边的。梅绍武是燕京大学外文系毕业的,现在北京图书馆对外交换组工作,他正利用馆内中外资料,撰写《梅兰芳回忆录》。

大哥梅葆琛为了体现不分家的精神,不久前,还组织了一次除夕会餐。许姬老和梅家四房大小十五人欢聚一堂,吃了一顿团圆饭。小辈中七个孩子,葆玥的儿子范梅强是在中国戏曲学院学京戏的,攻杨派老生,快毕业了。

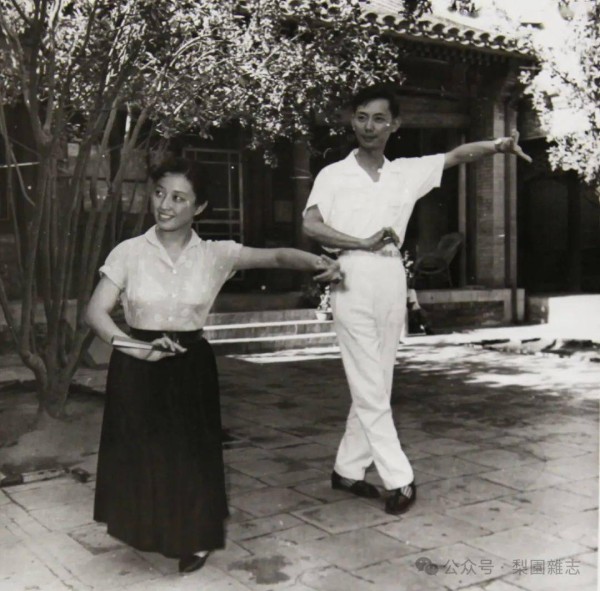

梅葆玖与梅葆玥

“家里常有人来吗?”葆玥说:“父一辈的常客只有不算是客人的许姬老一人健在了。他住在我家,每天伏案写他的《忆梅轩文集》,已快完工了。”

“中外来宾到的不少,喔……”葆玖想到了一件他特别感到兴味的事情:“去年,家里来了一对都有八十左右的华裔美国人。他们十分虔诚地向我们父母的遗像行了三鞠躬,我们慌忙还札,让他们坐在堂前。他们左右顾盼,似乎对我家的一切都有深情似的,接着,那满头银发的老太太摸出一张虽然年代久远却是保存良好的照片,那是一个十分漂亮的小姐和我父亲的合影。老太太激动地点着那小姐说:‘就是我!’这是怎么回事呢?原来我父亲于一九二九年赴美演出时,她就是担负报幕和解说剧情的翻译小姐。半个世纪以前的事了,那老太太滔滔不绝地追忆着往事,连她丈夫要想补充几句也插不上嘴……那老先生名黄春谷,老太太名杨秀,他们都住在美国夏威夷。到中国去看看梅先生是他们多年来的愿望。那杨老太太临走时还紧紧拉着葆玖的手说:‘你到美国来演出,我再为你报幕,为你解释剧情!”

梅兰芳在美国与张彭春、杨秀

话题转到他们这次赴港演出的事。葆玥说:“我们既是兴奋又是惶恐,南来前,大哥借来《梅兰芳艺术生活纪录片》,在家里放映了好几天,让我们研究、揣摩了好几天,真舍不得还啊!”葆玖说:“这次,我戴的‘头面’、凤冠,穿的蟒披、宫装,还有大家熟悉的那件杏黄色缀有‘万’字光片的虞姬的披风等,都是我父亲的遗物,可是,我的演出也能叫人看到哪怕一丝一毫的我父亲的影子吗?这真使我感到惶恐和不安……”

他的话,使人感动,他的谦虚,就是梅派本色,而且,由于他近年来的进步,肯定会使观众看后感到满意的。

(《新民晚报》1982年2月19日)

- 历史推荐 -

赵燕侠:京剧舞台语言改进的一点体会

“四郎探母”在正史上真的发生过吗?

孙毓敏:悼念京剧表演艺术家厉慧良

余叔岩:“你是个名角之后,就是这宗不是人味?”

学戏与临帖:所谓“新”,不是从无到有“创”出来的

“我看到五十来岁的梅兰芳,仍觉得精彩极了”

朱家溍谈《京剧谈往录》:什么样的文章不可入选?

1937年北平观剧日记(一):荀慧生眼眶深陷扮像已老,颇现潦倒气象

1937年北平观剧日记(二):程砚秋身体较胖,无碍其身段之美

1937年北平观剧日记(三):筱翠花扮相不俗,身段妙不可言

1937年北平观剧日记(四):编剧不善用暗场,使观众如堕五里云雾

梁实秋:京剧的优点并不能掩盖住它重大的缺陷

说《男辞朝》:昔年是普通开场戏,现今竟被淘汰!

不会唱戏的人,不配说废旧戏,也不配谈改良

秦瘦鸥忆昆剧“传”字辈艺人:“我的患难之交”

长按识别二维码关注我们

更多梨园旧事get√

光风霁月的梨园

久已被人遗忘的

故纸堆中那个

致力于寻找和分享

怀旧

梨園雜志

微信号:liyuanzazhi

今日头条:梨園雜志返回搜狐,查看更多