啥?重阳节与屈原有这样的关系?|钩沉

重阳节的来历,是一个历史的悬案。晋葛洪在《西京杂记》中,只说到汉武帝时已有重阳节之俗,但认为重阳节来历无考,断定重阳节“盖相传自古莫知其由”,直至今日,《辞源》《辞海》《中国风俗辞典》等各种工具书,均对重阳节的来历未作解释。这就逼得我们认真梳理先秦古籍和史料。研究的结果,我们可以有把握地告诉人们:重阳节来源于楚国,是楚人为求登天拜谒先祖祝融的传统活动。细细追溯起来,是十分有趣的。

在中国古代典籍《国语》中,有专门记载楚国史实的《楚语》,其中记叙了一段楚国君臣关于“绝地天通”(断绝天和地之间的联系通道)的绝妙对话。楚昭王熊轸是一位虚心好学的楚王,有一天,他翻阅古籍《周书》,越看越糊涂,便问身边极有学问的大夫观射父:“《周书》上所说的我们楚国祖先祝融断绝了天和地之间的通道,是怎么回事?如果不是这样,人们就能够登天吧?”

观射父见楚昭王这么虚心地问自己,便尽其所知地回答说:祝融断绝天地之间的通道是有原因的。古时天和地是相通的,人间少数特别聪明、虔诚的人(男的叫“觋”,女的叫“巫”)能在天和地之间自由往来,引导老百姓通过祭祀表示对天的尊敬,一切都很有秩序。但是,后来南方的部落“九黎”人不讲这一套,对神没有敬畏感,民神杂糅失序。于是,黄帝的继承者帝颛顼(帝高阳)命令主管天和地的大臣祝融断绝地上的老百姓与天庭来往的通道,让天和地之间恢复旧有的秩序。

这就是楚国神话中著名的“绝地天通”的故事。正是这个颇有浪漫色彩的故事,引出了以后楚人于重阳日登高以求上达天庭拜谒祝融的习俗。

在中国古代神话体系中,天和地最初混混沌沌地粘在一起。盘古将天地分开之后,天和地之间的距离越来越大。古代人们的头脑比较简单,没有想到用腾云驾雾之类的手段,而是脚踏实地,以为在什么地方有直通天庭的山或树可以爬上去,设想神仙是沿着极其高的山(如昆仑山)或接天的大树(如建木、三桑、寻木、扶桑等)一步一步爬上去或爬下来的。

这些高山或大树,据说只有神人、仙人和巫师三种人可自由上下,下界勇敢、智慧的人,也可攀登,直达天庭,向神诉说自己的痛苦,可见上古时人和神的界限并不严格。

到了《国语·楚语》中所述的黄帝的孙子帝颛顼的时代,竟然命人完全断绝了天和地的通道。从此,天上的神偶然还可以私下凡间来(如同《天仙配》中的七仙女一样),地上的人却再没有法子上天了。神和人有了距离。一部分人努力往高处爬,变成了地上的统治者,大部分人被压在社会的底层,成为少数人的奴隶。于是,人们很自然地向往过去那种天上人间凭借一定的通道自由往来的日子。

^

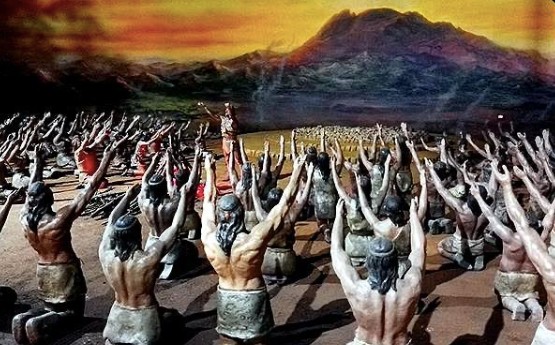

敦煌壁画中的重阳节登高图

大树难爬,各种山丘和高地自然成为向往登天的人寄托登天之情的最好场所。这样,“登高”便成为了一种普遍的人类心理。儒家的代表人物荀子在《劝学》篇中就说过:“吾尝践而望矣,不如登高之博见也。”孔子“登泰山而小天下”,大约也是这个心态。此外,古人又把登高看成是一件十分神圣的事情,必然举办一定的祭祀活动,由此,每年又得选择最佳的时间集中进行。春季忙于播种,夏季忙于收获,只有秋季和冬季闲一点。其中,冬季寒冷,不利登高,只有秋季,天高气爽,进行登高活动十分合适,久而久之,秋季的某一天,便成为人们固定的登高活动日,一代一代沿袭下来,便成为今天的“登高”节。

以上从楚国神话“绝地天通”的故事,联系中国古代神话推演出的登高节,看似是推理,实则在楚国的文学中记载得明明白白。正是楚人选定夏历九月九日前后这个日子,进行一年一度的登高活动,形成风俗,先是在长江流域楚境内流行,以后,“秦承楚制,汉承秦制”,在汉代被正式确认,习用至今,才成为人们熟知的重阳节。

感谢楚国的伟大诗人屈原,在给后世留下瑰伟壮丽诗篇的同时,也留下了有关楚人于“重阳”之日登高追寻先祖祝融的准确记录。其记载,比汉武帝时期要早约一个半世纪,其风俗更要早得多了。

《远游》是屈原的一篇力作,汉代王逸说屈原写此文时“章皇山泽,无所告诉”,便“托配仙人,与俱游戏,周历天地,无所不到”,是典型的登高抒怀之作,借想象的翅膀,淋漓尽致地表达人间要与上天相通的思想感情。其中,屈原在叙其自由自在地遨游于天地之间时,自豪地宣称自己“集重阳入帝宫兮,造旬始而观清都”,点明自己就是在“重阳”这个特定日子的清晨,想直接到天庭(“帝宫”“清都”)去的心情。

特别重要的是,屈原宣布自己到天庭的路线是:“指炎神(祝融)而直驰兮,吾将往乎南疑(过衡山而观九嶷山)”,以后因为“祝融戒而还衡”,见到祝融以后,接受祝融的劝告而改变南行路线,北去洛河,“腾告鸾鸟迎宓妃”。这些浪漫神奇的叙述,把楚人进行登高活动的时间(“重阳”)、目的(朝拜先祖祝融)均直接点明,为今人追溯重阳节的来历留下无比珍贵的文字。

“集重阳入帝宫”的诗句,是“重阳”二字第一次以日期的形式正式见诸文字记载。此句与下句“造旬始而观清都”,系排比句,“旬始”为星名,反证“重阳”为与旬始星出现有关的特定日期。

^

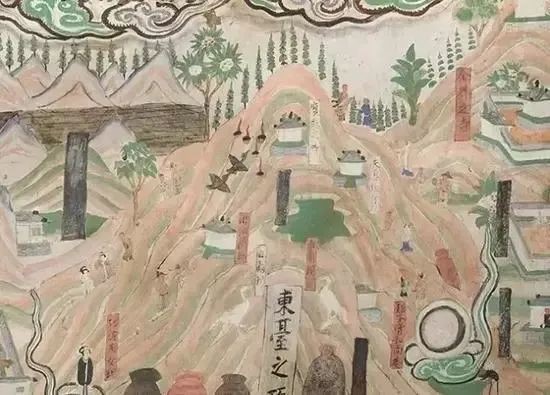

屈原远游(现代·范曾)

《史记·天官书》记载:“旬始,出于北斗旁,状如雄鸡,其怒,青黑,象伏鳖”,汉王逸为《远游》作注时,引用《春秋考异邮》一文说:“太白,名旬始,如雄鸡也”,而太白星,即金星,一名启明星,“太白晨出东方,曰启明”,表明屈原是在“重阳”这一天清早见到启明星时便上天朝拜祝融,“重阳”自然是日期概念。

“重阳”日具体是指哪一天?《远游》一诗并没有明确回答,然而,在楚国其他史籍中则有确证。楚人素重祭祀,其登高活动,必伴祭祀活动。在《国语·楚语》中,还有一段故事,说的是楚大夫子期祭祀楚平王,把祭祀的牛肉送给楚昭王,虚心好学的楚昭王又问博学的观射父有关楚国的祭祀制度,观射父作了全面的回答。其中,观射父明确指出,祭祀的最佳时间,一般在秋季 “日月会于龙狵(音豆)”这一天,并指出,只有这一天,人间土气收敛不发,天高气爽,各种谷物都收回家,群神才活跃地行动。“龙狵”如同“旬始”一样,也是星名,居东方苍龙七宿之末,又叫龙尾星。汉韦昭为《国语》作注时指出该星约在夏历十月出现。这已经比较接近今天习用的“九月九日”的重阳节的日期了。

^

重阳登高图(清·石涛)

有趣的是,先秦时期的重要史籍《左传》还记有一个晋国灭亡虢国的故事,证明这个“龙尾星”出现的更准确时间是在夏历九月十日。这个故事发生在鲁禧公五年,也就是公元前655年,比屈原出世还要早三百多年。故事的内容是:

八月的某一天,晋侯包围了虢国的上阳(今河南省陕县南),感到灭虢尚无把握,便问大臣卜偃:“我能够成功吗?”卜偃回答说,“攻得破”。晋侯马上追问:“什么时候才能攻破?”卜偃掐指一算,回答说:“童谣说‘丙子日的清早,龙尾星为日光所照,军服威武美好,夺取虢国的旗号,这时,天上的鹑火星像只大鸟,天策星没有光耀,鹑火星下人欢马叫,虢公就要逃跑。”若童谣未说错,这日子恐怕最迟在九月底十月初吧。结果,约在夏历十月初一,晋国果然灭了虢国 。

这则晋灭虢国的故事,与楚国秋季祭祀的传统日期恰好都是在一年一度龙尾星为日光所照之时,而具体在九月的哪一天,卜偃又给了个确切的数据:“丙子日”。“丙子日”即是十日,也就是说,《国语·楚语》观射父讲述楚人祭礼的“龙狵”之日,就是夏历九月十日,与今日流行的九月九日重阳节,仅相差一天!

以上《国语·楚语》记载的楚昭王君臣对话,至迟在公元前489年,晋灭虢,发生在公元前655年,比屈原沉江之年(约公元前278年)分别早211年和377年,也就是说,在屈原之前的数百年,楚国早已流行于九月十日前后进行登高、祭祀的习俗,屈原在《远游》中,正是借楚地已形成的这一习俗,插上自己想象的翅膀,登高 “入帝宫”“观清都”,并宣称自己见到先祖祝融,听从祝融的劝告而改变行进方向(“祝融戒而还衡”)。浪漫神游之余,才气横溢的屈原,顺手将楚国民间极为重视的夏历九月丙子日这个“龙狵”之日略加修饰,第一次冠以“重阳”的美名,见诸文字,这实在是绝妙的命名。

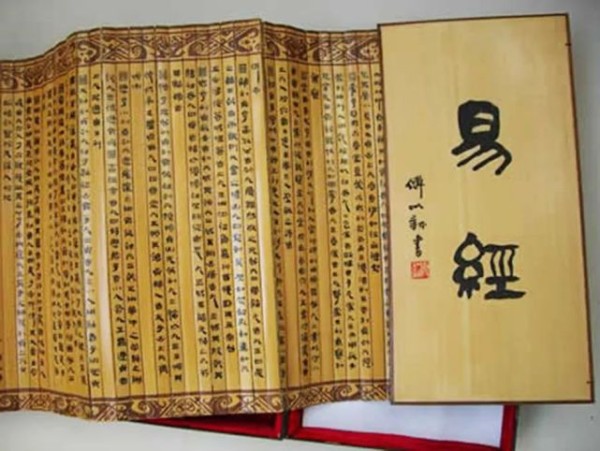

目前流行的说法,重阳节的名称,来自于《易经》,“九”在《易经》中称为阳数,两个“九”即两个阳数在一起,故称“重阳”,综合上述可知,这种理解是错误的。重阳之名,实际上是指龙尾星在夏历九月十日前后出现时,即“龙狵”或“龙尾伏辰”之际。此时日月并出,除月亮外,还有龙尾星,有时还有天策星、鹑火星,再加上启明星,均与太阳相重,同时出现在天空,这一天才名“重阳”。东汉末年的魏文帝曹王,试图解释重阳节命名的真谛,在《九日与钟繇书》中说:“岁往月来,忽复九月九日。九为阳数,而日月并应,俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。”他有一半说对了,即‘日月并应”,方称“重阳”。

屈原在《远游》中,“集重阳入帝宫兮,造旬始而观清都”,用今天的话来说,他硬是等待着龙尾星、启明星、月亮和太阳同时出现的这一天早晨,才登上上天的路程追寻先祖祝融。从这个意义上讲,重阳节的命名来自于星象,而不是数字“九”为“阳”的概念。此外,许多事实表明,重阳日并不一定非夏历九月九日不可,如晋灭虢之重阳日为九月十日,江苏丹徒以九月一日、常熟以九月十三日为小重阳,湖北来凤、宣恩以九月十九日为大重阳,九月九日为小重阳,等等,都足证以“九为阳数”的概念理解重阳节的命名有误。

随着时间的推移,本是夏历九月十日的重阳日,形成今天以九月九日为重阳节,大约有两个原因:一是“九”字本身,有泛指数量很多的含义。古人对事物的数目,三以上的,一般都约称之为九。清代学者汪中在《述学·释三九》这篇文章中,对古人常用九字的现象作了解释:“凡一二所不能尽者,则约之以三,以见其多;三之所不能尽者,则约之以九,以见其极多”。这个说法,很符合楚人习惯。

“龙狵”在九月,“丙子日”即十日,数在三之后,楚人约称之为九,月和日在一起,合称九月九日(包含了九月十日这一天),是非常自然的。二是“九”为楚人特别喜爱的数字。最明显的事例,在《楚辞》中,“九”的使用频率极高,如“九天”“九重”“九则”“九阳”“九川”“九关礴”“九衡崛”,等等。就连很多文章的篇名,也以“九”命名,如《九思》《九章》《九歌》《九叹》《九怀》《九辩》等。出于上述原因和其他因素,在经历漫长的岁月之后,人们笼统地把九月九日定为“重阳”日,与“九为阳数”的概念巧合,最终,使“重阳节”正式成为中华民族大家庭中普遍采用的一个传统节日的名称。

(本文图片来自网络,如涉侵权,请联系后台删除)

- END -

责编 / 叶筱 初审 / 秦言 复审 / 楚文

转载请注明:“文史博览”(wsbl1960)微信公众号

☆ 想要投志

或者直接给我们微信后台留言交流

☆ 订阅杂志

通过全国各个邮局均可订阅,邮发代号:42-185

直接与我刊发行部联系

网址:啥?重阳节与屈原有这样的关系?|钩沉 http://c.mxgxt.com/news/view/895889

相关内容

详细了解比特币与美股脱钩的原因端午忆屈原

往事钩沉

如何理解屈原的《天问》?

欧阳娜娜谈王源,原来他们还有这层关系

欧阳娜娜Susan苏同框谁赢了 Susan苏和欧阳娜娜有啥关系男朋友是谁

为啥女明星不好怀孕?这些原因都有关系的!

许嵩与薛之谦到底啥关系?两人真实关系揭露,网友:原来是这样!

这两年,魏三为啥又火了?原来,和网络直播有关系!

史海钩沉: 中国最后一个皇帝,想办北京户口,(APP)