超全关系称呼大全

解锁人际关系密码:超全关系称呼宝典

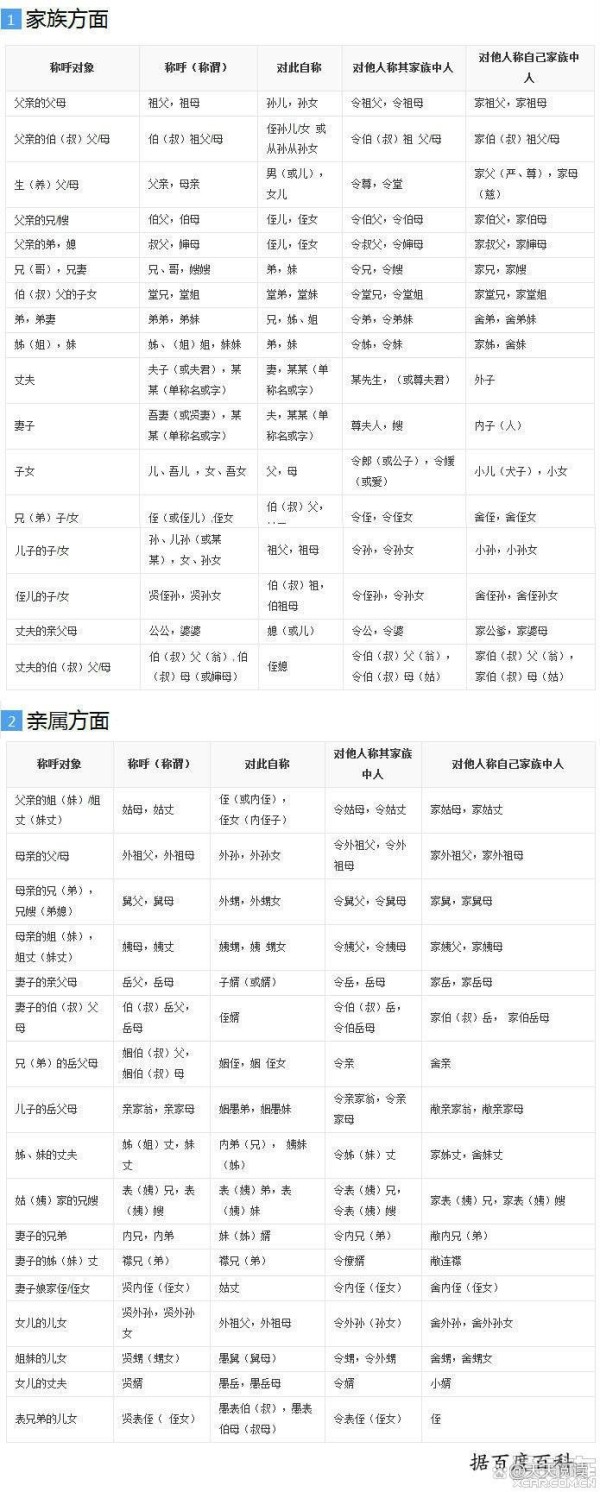

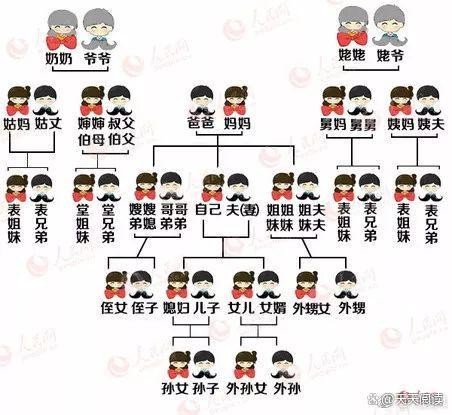

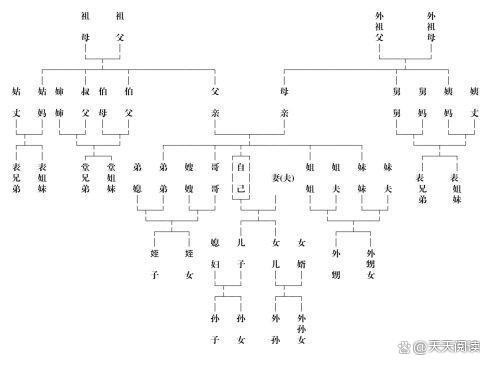

家庭亲属称呼

直系亲属

父母:在普通话中,我们称父亲为 “爸爸”“爹爹”,母亲为 “妈妈”“娘”。但在不同地区,还有其他独特的叫法。比如,有些地方称父亲为 “大大”“阿爸”,称母亲为 “姆妈”“阿妈”。

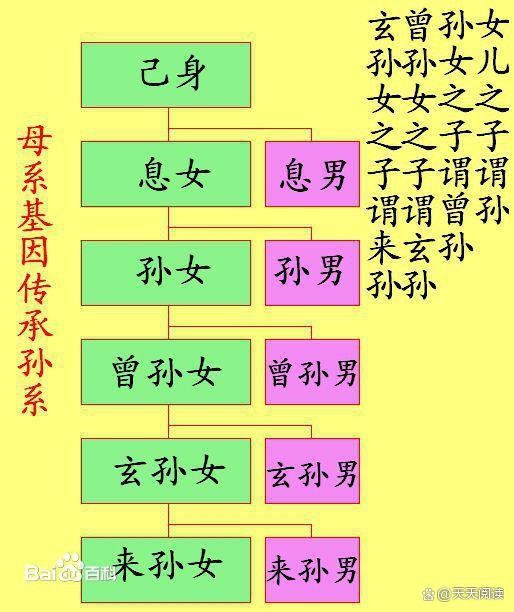

子女:夫妻间男性的第一子代称为 “儿子”,女性的第一子代称为 “女儿”。子女对父母而言,是生命的延续和希望,他们之间有着最亲密的血缘关系和情感纽带。

祖父母:父亲的父亲叫 “祖父”“爷爷”,父亲的母亲叫 “祖母”“奶奶”。在一些地区,祖父也被称为 “阿爷”“公公”,祖母被称为 “阿娘”“娘娘”。

外祖父母:母亲的父亲叫 “外祖父”“外公”“姥爷”,母亲的母亲叫 “外祖母”“外婆”“姥姥”。这些称呼承载着家族的传承和亲情的延续,反映了不同地域的文化特色和语言习惯。

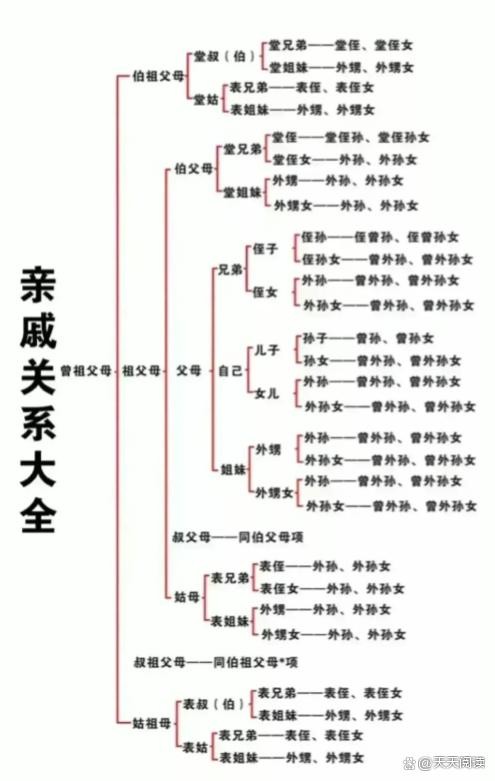

旁系亲属

兄弟姐妹:年长的男性称 “哥哥”,年长的女性称 “姐姐”,年幼的一般直呼其名或者叫 “弟弟”“妹妹”。他们在成长过程中相互陪伴、支持和关爱,共同度过许多难忘的时光。

叔伯姑舅姨:父亲的哥哥叫 “伯父”“伯伯”,父亲的弟弟叫 “叔父”“叔叔”,伯父的妻子叫 “伯母”,叔父的妻子叫 “叔母”“婶婶”;父亲的姐妹叫 “姑姑”“姑母”,姑姑的丈夫叫 “姑父”;母亲的兄弟叫 “舅舅”,舅舅的妻子叫 “舅妈”“舅母”;母亲的姐妹叫 “阿姨”“姨妈”,姨妈的丈夫叫 “姨夫”。这些称呼体现了家族中各成员的身份和地位,也反映了亲情的温暖和延续。

社会人际关系称呼

职场关系

在职场中,称呼是人际关系的重要组成部分,恰当的称呼能展现出专业素养和对他人的尊重,有助于营造和谐的工作氛围,提升工作效率。对于同事,如果彼此年龄、职位相近,可以直接称呼其名字,如 “张伟”“李娜”,这样显得亲切自然;如果对方比自己年长或职位稍高,可在姓氏前加上 “哥”“姐”,例如 “张哥”“李姐”,体现出一定的尊重和礼貌;在一些较为正式的场合,或者面对职位较高的同事,使用职务性称呼是比较稳妥的,比如 “张经理”“王主任”“李主管” 等。上司的称呼通常基于职务,如 “总经理”“董事长”“部门经理” 等,这是最常见且保险的称呼方式,能够明确体现上下级关系和对上司的尊重;在一些文化氛围较为轻松、开放的企业,或者与上司关系较为融洽时,也可以采用比较亲切的称呼,像 “老板”“老大” 等,但需注意场合和上司的个人喜好,避免给人不尊重或过于随意的感觉。下属的称呼则相对灵活,一般可以直呼其名,或者在姓氏前加上 “小” 字,如 “小张”“小李”,这样既能体现领导的亲和力,又不失管理的威严;如果下属有职务或职称,也可以使用相应的称呼,如 “张技术员”“李工程师” 等,以肯定他们的专业能力和工作地位。此外,在一些特定行业,还存在着独特的行业性称呼。例如,在医疗行业,医生之间会互称 “张大夫”“李医生”,护士之间会称呼 “王护士”“赵护” 等;在教育行业,教师们会称呼彼此为 “张老师”“李教授” 等;在金融行业,从业者可能会称呼同事为 “张总”“李经理”“王分析师” 等,这些行业性称呼不仅体现了行业的专业性,也反映了职场中的层级和分工。

朋友关系

朋友是生活中不可或缺的重要角色,朋友之间的称呼多种多样,反映了彼此之间的亲密程度和友谊的深厚程度。对于普通朋友,通常会直呼其名,这种称呼简单直接,是最常见的方式;有时也会根据朋友的性格特点、兴趣爱好或一些特定经历,起一些亲切的昵称,如 “小李子”“胖墩儿”“学霸君” 等,这些昵称既能体现朋友之间的亲密,又带有一定的趣味性和独特性,使彼此的关系更加融洽和亲近。好朋友之间的称呼往往更加亲昵和随意,可能会使用一些专属的昵称,比如 “亲爱的”“宝贝儿”“老铁”“兄弟”“姐妹” 等,这些称呼传达出深厚的情感和高度的信任,显示出彼此在对方心中的特殊地位;也会用一些只有彼此才懂的暗语或绰号作为称呼,这些称呼背后往往有着独特的故事或回忆,进一步加深了朋友之间的默契和情谊。知己是朋友关系中的特殊存在,彼此之间心灵相通、无话不谈,称呼也更加私密和独特,可能会用一些富有诗意、寓意深刻的称呼,如 “知音”“灵魂伴侣”“蓝颜 / 红颜知己” 等,这些称呼不仅体现了深厚的情感,还蕴含着对彼此精神层面的高度认同和契合。在不同的社交圈子里,朋友的称呼也会有所变化。在学校里,同学们可能会根据班级、社团或兴趣小组等不同群体,使用相应的称呼,如 “同桌的你”“篮球队友”“文学社小伙伴” 等;在工作场合,同事兼朋友之间可能会在工作称呼的基础上,增加一些朋友间的亲昵称呼,如 “张哥(工作时)/ 老张(私下)”“李姐(工作时)/ 李美人(私下)” 等;在社交活动中结识的朋友,可能会根据活动的性质或共同的兴趣爱好来称呼,如 “驴友”“跑友”“书友” 等。

情侣关系

情侣之间的称呼是爱情的甜蜜表达,随着感情的发展,称呼也会发生变化,从最初的羞涩生疏到后来的亲密无间,每一个称呼都承载着恋爱中的点点滴滴和深厚情感。相识初期,两人还不太熟悉,通常会直呼对方的全名,这样的称呼既礼貌又不会显得过于亲昵或尴尬,保持了一定的距离感和分寸感;随着彼此了解的加深,感情逐渐升温,可能会开始称呼对方名字的最后一个字,如 “芳”“宇” 等,这种称呼方式更加亲切,缩短了彼此之间的距离,传递出一种微妙的好感和爱意;当感情进入甜蜜期,情侣们会使用一些更加亲昵、浪漫的称呼,如 “亲爱的”“宝贝”“甜心”“达令” 等,这些称呼充满了爱意和柔情,能够让对方感受到自己在心中的重要地位,也让恋爱的氛围更加甜蜜温馨;在热恋阶段,情侣之间的称呼可能会变得更加肉麻和独特,像 “宝宝”“猪猪”“小心肝”“小宝贝”“乖乖” 等,这些称呼表达了对对方的宠溺、依赖和深深的眷恋,体现出两人之间如胶似漆的亲密关系;当情侣步入婚姻殿堂,称呼可能会变得更加平实和生活化,如 “老公”“老婆”“爱人” 等,这些称呼虽然没有热恋时那么肉麻,但却蕴含着一种相濡以沫、携手一生的承诺和责任,代表着爱情的升华和婚姻的稳定。不同文化背景下,情侣之间的称呼也各具特色。在西方文化中,常见的情侣称呼有 “honey”(亲爱的)、“sweetheart”(甜心)、“darling”(亲爱的)等,这些称呼比较直白、浪漫,体现了西方文化中热情、开放的爱情观念;而在东方文化中,情侣称呼则相对含蓄、内敛,除了上述提到的一些常见称呼外,还会有一些具有传统文化特色的称呼,如 “相公”“娘子”(源于古代文化)、“先生”“太太”(较为正式、传统的称呼)等,这些称呼既传承了文化底蕴,又表达了情侣之间的深情厚谊。

特殊关系称呼

姻亲关系

当两个人因婚姻而结合,他们的家庭也随之建立起姻亲关系,这种关系中的称呼蕴含着独特的文化内涵和情感交流。在正式场合,夫妻双方的父母通常被称为 “亲家”“亲家公”“亲家母”,这些称呼体现了一种礼貌和尊重,保持了一定的社交距离感;而在日常生活中,更为亲切的叫法可能是 “咱爸”“咱妈”,这样的称呼拉近了彼此的距离,让两个家庭更加紧密地联系在一起,也显示出一种融合和亲近的态度。对于配偶的兄弟姐妹,书面语会使用 “大伯子”“小叔子”“大姑子”“小姑子”“大舅子”“小舅子”“大姨子”“小姨子” 等称呼,这些称呼明确了亲属关系和长幼顺序,在正式的家庭聚会、礼仪场合中使用较为合适;但在日常交流中,人们往往会简化为 “哥”“弟”“姐”“妹”,这样的称呼更加自然、亲切,减少了繁琐的礼仪感,增强了亲情的温暖和随意性。妯娌之间,也就是兄弟的妻子们,相互称呼时可能会叫 “嫂子”“弟妹”,也有一些地方会根据当地的习俗或个人关系,使用一些亲昵的称呼,如 “姐儿们”“妯娌妹” 等,这些称呼既体现了长幼有序,又反映了妯娌之间相处的融洽程度;连襟则是姐妹的丈夫们之间的称呼,常见的有 “姐夫”“妹夫”,在一些地区也会互称 “连襟兄弟”“一担挑” 等,这些称呼带有一定的地方特色和亲昵感,显示出他们之间因婚姻而建立的特殊兄弟情谊。

师生关系

师生关系是教育过程中至关重要的一环,合适的称呼能够促进师生之间的良好沟通和情感交流,也随着教育的发展和时代的变迁而有所演变。在幼儿园阶段,孩子们通常会亲切地称呼老师为 “老师姐姐”“老师阿姨”,这些称呼充满了童真和稚气,反映出幼儿对老师的依赖和亲近,老师在他们眼中既是知识的传授者,更是生活中的呵护者;小学时期,“张老师”“李老师” 这样的姓氏加上 “老师” 的称呼成为主流,这种称呼方式既表达了学生对老师的尊重,又带有一定的正式感,符合小学阶段开始培养的纪律性和规范性;到了中学,随着学生自我意识的增强和师生关系的多样化,有些学生会在老师的姓氏后加上 “Sir”“Miss”,这种中英文结合的称呼方式既体现了时代感,又显示出学生对老师的一种别样的尊重,同时也可能存在一些学生根据老师的性格、教学风格或个人喜好,给老师起一些独特的外号,当然,这些外号大多是善意和亲昵的,如 “幽默大师”“严师” 等,但在正式场合仍会使用规范的称呼;进入大学,师生关系更加平等和多元化,学生除了使用 “教授”“导师”“讲师” 等职称来称呼老师外,在一些较为轻松、互动频繁的课堂或学术交流场合,也会称呼老师为 “X 哥”“X 姐”,这种称呼方式体现了大学开放、包容的学术氛围和师生之间相对平等、融洽的关系,显示出师生之间亦师亦友的新型关系。

邻里关系

邻里关系是日常生活中不可或缺的一部分,恰当的称呼有助于营造和谐、友好的邻里氛围,使大家在相互尊重和关爱的环境中生活。对于邻居家的长辈,如果比自己的父母年龄大,一般会称呼为 “爷爷”“奶奶”;与自己父母年龄相仿或稍大的,叫 “伯伯”“伯母”“叔叔”“阿姨”,这些称呼体现了对长辈的尊重和礼貌,是中华民族传统美德在邻里交往中的体现;邻居家的平辈,如果年龄比自己大,会称呼 “哥哥”“姐姐”,年龄相仿则直呼其名,这样的称呼既自然又亲切,有助于建立友好、平等的邻里关系;对于邻居家的晚辈,通常会叫名字或者在名字前加上 “小” 字,如 “小明”“小莉”,这样的称呼充满了亲切和关爱,显示出邻里之间的和睦与融洽。在一些传统的社区,邻里之间的称呼可能还会受到地域文化、家族传统等因素的影响,比如在某些地方,邻里之间会按照家族辈分来称呼,即使没有血缘关系,也会遵循辈分的规矩,这种称呼方式传承了当地的文化特色和家族观念,进一步加深了邻里之间的情感联系和群体认同感;而在现代的城市小区中,随着人口流动和社区文化的多元化,邻里之间的称呼可能更加注重简洁和亲近,有些邻居会以 “X 楼 X 户”“对门儿”“隔壁” 等指代性称呼来代替具体的姓名,这种称呼方式虽然看似简单,但在快节奏的现代生活中,也能快速拉近彼此的距离,体现出一种邻里之间的互助和亲近感,同时也反映了现代社区生活的特点和人们对邻里关系的新认知。

文化差异下的称呼

国内地域文化差异

在国内,不同地区的文化背景和方言习惯造就了亲属称呼的多样性。南方部分地区称父亲为 “爷”,祖父为 “爹”,这与北方常见的 “爸爸”“爷爷” 的称呼截然不同;北方的 “姥姥姥爷”,在南方多被称为 “外公外婆”。这种差异反映了地域文化的独特性,也展示了中华民族文化的丰富内涵。在东北地区,亲属称呼具有浓郁的地域特色,如父亲的哥哥叫 “大爷”,父亲的弟弟叫 “叔”,且最小的叔叔通常被亲昵地称为 “老叔”;母亲的兄弟统称 “舅”,而妻子的兄弟则分别称为 “大舅子”“小舅子”。这些称呼不仅体现了长幼有序的传统观念,还反映了当地的民俗风情和家庭文化。

中外文化差异

中外文化在称呼上也存在显著差异。在西方,家庭成员之间常互称名字,体现出平等、独立的文化观念;而在中国,亲属称呼注重辈分和长幼有序,以维护家族秩序和亲情关系。西方社交场合中,对陌生人常用 “Sir”“Madam”“Mr.”“Mrs.”“Miss.” 等称呼,较为正式和礼貌;而在中国,会根据对方的年龄、性别和社会地位选择合适的称呼,如 “叔叔”“阿姨”“大爷”“大妈”“先生”“女士” 等,更注重亲切和自然。这些差异源于不同的文化背景和价值观,反映了中西方在人际关系和社会交往中的不同理念。

称呼的重要性与礼仪

称呼,宛如人际交往中的一把钥匙,恰当的称呼能为沟通交流打开顺畅之门,而不恰当的称呼则可能成为障碍,影响人际关系的建立与发展。在日常生活中,合适的称呼体现着我们对他人的尊重,这种尊重是相互的,能让对方感受到被重视,从而为友好的交流奠定基础。当我们以亲切、准确的称呼与长辈交流时,他们会觉得受到了敬重,进而更愿意与我们分享生活经验和智慧;在与朋友相处时,恰当的称呼能增进彼此的亲密感,使友谊更加深厚;在职场中,对同事和上司的正确称呼,有助于营造和谐的工作氛围,提升团队协作效率。然而,称呼的使用并非一成不变,需要我们根据不同的场合和情境进行调整。在正式的商务会议上,使用职务性称呼能体现专业性和严肃性;而在轻松的家庭聚会中,亲切的昵称或亲属称呼则更能传递温暖和亲情。在与陌生人初次交往时,礼貌性的称呼如 “先生”“女士”“同志” 等,能给人留下良好的第一印象;随着交往的深入,根据对方的喜好和双方关系的发展,适时调整称呼,可以进一步拉近彼此的距离。同时,我们也要注意避免使用错误的称呼,如误读他人姓名、对他人的年龄、婚姻状况等做出错误判断而使用不当称呼等;避免使用过时的称呼,以免给人陈旧、不合时宜的感觉;避免使用不通行的称呼,防止因地域文化差异而造成误解。总之,掌握称呼的艺术,是提升人际交往能力的重要一环,能让我们在社交场合中更加得心应手,与他人建立起良好、和谐的关系,为生活和工作增添更多的便利和乐趣。

网址:超全关系称呼大全 http://c.mxgxt.com/news/view/901712

相关内容

中国亲戚关系称呼大全,祖宗十八代称谓从头到尾介绍(附关系图)亲戚关系称呼大全

亲戚关系称呼大全,中国亲戚关系图,辈分关系表

祖宗十八代的称呼大全!

kinship中国亲戚关系计算器:轻松搞定称呼难题,全面掌握亲属关系

结婚请柬亲戚称呼怎么写 结婚请帖亲戚称呼大全【婚礼纪】

何超莲跟何超琼关系有多好?采访中不称她为姐姐,直接称呼其名字

范丞丞节目直呼赵小棠全名,称呼孔雪儿却很亲切,关系太明显了

关系称谓怎么填写,与本人关系填写大全

奶奶跟孙女关系叫什么(中国亲戚关系称呼大全)