最近关于“职场”的讨论格外热闹——年初“大厂催员工准点下班”引发热议,最近“某公司要求员工日均打卡11.5小时”又冲上热搜。我们一边见证AI技术解放人力,一边又深陷“人当机器用”的怪圈。

工作的未来,到底会走向何方?

我们首先要确认两个事实:一是对企业而言,未来不会有专门的“AI公司”,因为每个公司都会是AI公司;二是对“打工人”来说,AI正在重塑职场逻辑——借助AI分析用户、制定策略、设计产品,甚至自主编写代码,传统“多角色协作”模式正加速向“超级个体”转变。

麦肯锡报告《工作新未来》预言了这一趋势,其核心洞察也在逐渐被验证: 人工智能不是一个跟我们在赛道里抢工作的主体,而是一种能为我们所用的能力。

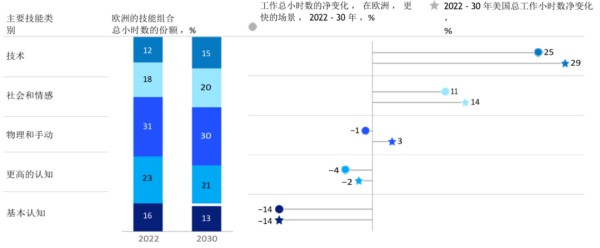

这份报告将职场技能分为五类,包括技术技能、社会与情感技能、体力与手动技能、高级认知技能、基本认知技能——在2030年,它们的比例将会大幅变化,未来的职业竞争力取决于“硬技术+软技能”的融合。

哪些职业会崛起、哪些行业会衰落?5年、10年后,你的定位是AI的助手,还是驾驭AI的“超级个体”?我们用阅读,带你站在未来看现在。

图:麦肯锡《工作新未来》报告分析了5种技能在2030年的趋势变化

戳

01

AI对职业的替代与重塑

//

报告速读:

AI替代岗位的范围在扩大:

到2030年,欧洲27%、美国30%的岗位将被生成式AI取代,全球约3亿全职工作受影响。批发零售、制造业和金融业(如银行基础岗位)受冲击最大,而医疗健康领域的需求转向专业研究和情感护理岗位。

职业替代时间表比2017年预测提前约10年:

中位节点为2045年,STEM(科学、技术、工程、数学)和生物医疗领域成为新增长点,释放超700万新岗位。

一方面,企业需要更多的技术人才来开发、维护和优化这些智能系统。另一方面,大量的基础工作会被AI所取代,企业的技能需求将转向有多年经验和积累高级技术领域。

在未来,芯片技术、医疗技术、生物技术等领域对高水平技术技能的专业人员需求将越来越高。每个职场人都需要提前布局,即使不换行业,也需要对未来技术的趋势形成系统的认知,抓住未来上升的机会。

01

《芯片简史》

▲

《芯片简史》

豆瓣9.0,“文津奖”获奖图书!这本书兼具知识性与故事性,带你剥丝抽茧,将芯片这个极其复杂的产业摸透说清,是你了解芯片行业必读之书。

02

《精准医疗》

▲

《精准医疗》

本书深度剖析精准医疗的前沿技术和临床应用,为你带来独到的行业洞见。

从基因到治疗,从个体到全人类,本书涵盖了慢性病、肿瘤、急危重症、流行病等应用领域,由作者结合35年行业经验和专业知识撰写,为你提供精准医疗的权威解读。

无论你是医疗行业的领导者、从业者,还是希望更长寿、更健康的普通人,这本书都是案头必备!

03

《高增长科技股投资法》

▲

《高增长科技股投资法》

华尔街顶级分析师马哈尼在本书中将自己25年的实战经验,总结成10条永恒选股经验,并以结构化的方式为读者提供了各类实操工具。

科技股股票为企业家、企业和投资者提供了巨大的投资增长机会。基于下一个10 年、20年去做长期投资,而不是基于下一季度或者下一年度去做短线交易。对于大众而言,拥有一份科技股投资指南比过去任何时候都更有必要。

04

《资本之后的世界》

▲

《资本之后的世界》

作者阿尔伯特·温格告诉我们,我们不是数字时代的原住民,而是首批面对“注意力生态崩溃”的探险者。

温格提出了“三大自由”——经济自由、信息自由、心理自由,当算法用15秒视频重塑人类神经回路时,温格像一位现代先知,提醒我们:“你可以选择继续当算法的打工人,或者,成为知识时代的造物主。”

02

未来职场核心技能分类

//

报告速读:

未来会越来越“值钱”的技能:

技术技能(STEM能力):编程、数据分析等成为基础刚需,跨学科技术应用需求激增。

社会与情感技能:人际沟通、同理心、领导力等“软技能”价值凸显,例如医生需兼具诊疗技术和情感关怀能力。

高级认知技能:创造力需求增长12%,而基础文字处理等技能被AI取代。

这些基础技能会消失:

数据输入等重复性工作将快速消失。

体力与手动技能:精细操作类岗位短期稳定,但大规模生产自动化将减少需求。

技术可以替代重复性工作,却无法复制人类特有的情感联结能力。报告预测:到2030年,社会和情感技能的需求将显著增长,包括团队协作、领导力和客户关系管理等能力。 这些"软技能"不仅是提升效率的关键,更是构建品牌价值和获得认同的核心要素。

在医疗领域,AI虽能提供精准诊断,但擅长共情沟通的医生能为患者带来更好的治疗效果;在职场中,善于激励团队的领导者往往能创造更出色的业绩。这些案例证明,当AI接管技术性工作后,人类的情感智能反而成为差异化优势。

“软技能”不仅是为了适应未来职场,更是为了在技术洪流中保持人性的温度,实现人机协同的最佳平衡。

05

《人才基因》

▲

《人才基因》

一本从系统层面剖析人才成长的著作,凝聚30年人才培育经验与智慧,摒弃市面上盛行的“鸡汤”和“鸡血”,从本质上解析现代人才管理与个人成长的底层逻辑。

本书提出了“大树人才模型”,将人的成长比作树木的生长,从树的各个组成部分——枝叶、花果、树干、树根,以及树形——引申出人才成长的五个基本要素:能力素质、目标承诺、人格特质、终身成长和独特唯一性。

06

《转型启示录》

▲

《转型启示录》

产品管理大师、《启示录》作者马蒂·卡根重磅力作!

改变产品经理职业生涯的神作。针对那些想要转型,但不知道该如何转型的领导者,提供了一套行之有效的方法。

本书给出向产品经营模式转型的 3 大方式、5 大要素与 7 大步骤,助你洞察顶级产品型公司的转型实践。

07

《明星员工的思维模型》

▲

《明星员工的思维模型》

为何总有一群人能突破岗位边界,在危急时刻力挽狂澜?为何他们不但能交出满分答卷,更能持续创造超出预期的价值?

本书通过扎实的研究与案例分析,颠覆性的5大关键要素和15个实践性习惯,深入解析了13个常见陷阱,提供了系统化的实践路径,帮助读者实现职业突破与自我升华。

08

《关系5.0》

▲

《关系5.0》

技术正在重塑我们的亲密关系。

作者在本书中融合社会学、神经科学与伦理学视角,剖析其中缘由。当下,单身社会与人工智能碰撞,引领我们步入“人机共生”的关系5.0时代。

本书是一部极具前瞻性的未来生存指南 ,作者认为关系5.0的核心在于, 如果我们还愿意展现适应新环境的能力,就必须学会跟机器人良好地互动,不仅要坚守人性的光辉,更要让科技为我们所用。

03

AI时代的应对策略

//

报告速读:

现在做哪些职业转型准备还来得及?

技术类岗位(如AI训练师、伦理顾问)和跨领域协作岗位(如人机交互设计师)成为新兴机会。

教育重点调整:在深耕专业领域的同时具备跨学科能力,强调终身学习。

人机协作思维:AI是工具而非替代者,人类应聚焦AI难以复制的创造性、伦理判断和复杂决策能力。

我们还需要“文科”吗?孩子应该学什么专业?

“新文科”将成为热门:传统的“文科”要与技术融合,而技术需要被“立心”,例如通过批判性思维和叙事能力提升AI内容的质量。

代际认知差异:新一代对虚拟世界的天然适应要求教育者持续更新认知,避免过度焦虑。

新兴职业的涌现,揭示了一个铁律:未来属于"π型人才"——双专业深度+跨学科广度+人性化温度。比掌握技能更重要的是培养核心竞争力:颠覆性创造力、价值判断力、复杂决策力,这些正是AI难以逾越的人性护城河。

对下一代的教育不是灌输而是思维重塑 。"新文科"的崛起证明:科技是引擎,人文才是方向盘。当算法遇上哲学思辨,当代码注入伦理基因,才能诞生真正改变世界的创新。

09

《黄仁勋·英伟达之芯》

▲

《黄仁勋·英伟达之芯》

领先英文版,全球首发!揭秘黄仁勋的传奇人生、管理之道、技术之思以及英伟达的商业秘密……

算力的富足将我们带入到了计算时代,但黄仁勋的成功不靠运气靠“韧性”:坚持光速迭代,“第一性原理”和长期主义。

人们往往在尘埃落定之后,来勾勒一个伟大的故事。黄仁勋传记的不同在于,他伟大的创业故事还在继续。

10

“通用人工智能的中国蓝图”系列

▲

“通用人工智能的中国蓝图”系列

北京通用人工智能研究院院长朱松纯重磅新书,不仅是技术著作,更带有深刻的人文和哲学思考。

它不仅提出了一种实现AGI的具体路径,更重要的是,它启发我们思考人文与科技、人类与机器、价值与技术之间的关系。

11

《奇点更近》

▲

《奇点更近》

库兹韦尔在《奇点更近》中预言:2029年,超级人工智能将通过图灵测试,这意味着它们将能够在与人类的对话中表现出与人类无法区分的智能水平。

2040年代,我们将能够备份自己的意识,实现“数字永生”,我们将能够创造出与我们几乎没有区别的复制人。2045年,奇点将到来,人类的智能将扩展数百万倍。

12

《焦虑的一代》

▲

《焦虑的一代》

如何养育手机里泡大的孩子?如何走出“在现实世界中对孩子过度保护,在虚拟世界中却保护不足”的集体行为?

知名思想家、心理学家海特引爆教育革命!清华大学心理学教授彭凯平审校。为父母、学校、社会提供行动指南,让孩子逃离焦虑、孤独、情绪失控和缺乏原创力的心理大危机,中外专家、媒体一致推荐!

13

人人都该懂的新核心素养·趋势篇

▲

人人都该懂的新核心素养·趋势篇

全球知名高校杰出科学家联手打造兼具科学性与趣味性的科普佳作。

构建面向未来的能力!这套来自世界高水平大学的课程,涉及人工智能、地球科学、脑科学、新能源、地外生命、克隆技术、遗传学等8个前沿科学领域 ,无一不是当下热门的新趋势。

本期策划:xiaoyu

编辑:芦丁 返回搜狐,查看更多