古今难题——婆媳关系:“妇见舅姑礼”与古代女性的社会地位

引言

“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”

白居易在《长歌行》中歌颂的男女之间的爱情和婚姻的样子令人陶醉,千百年来也被人们所追求。古人说:“不孝有三,无后为大”。不论在今天还是古代,婚姻都是中国人心中的头一等大事。它不仅意味着男女二个人的结合,更是两个家庭的融合,是传承香火的终身大事。

所以一直以来“娶妻如之何?必告父母”,新娘新郎拜天地、拜父母、行交杯酒,向亲人朋友宣布自己新的社会身份,从而携手走进婚姻的殿堂,组建一个新的家庭开始新的生活。

古人成亲场景

如今的中国社会风气越来越开放,人们对自由恋爱、自由婚姻早已司空见惯,习以为常。每个人都可以通过长期的交往认真地选择适合自己的人生伴侣。

但是,两千年前的古代女性却没有这么幸运,她们的命运,至少在婚嫁上向来很难能自己做主。

“妇见舅姑礼”的由来

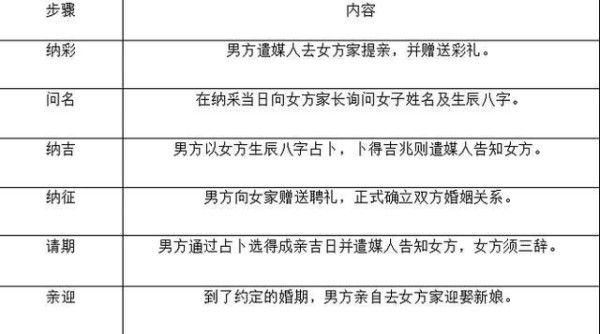

今天中国各地的婚姻习俗丰富多彩、各有不同,但大体上都传承和发扬了古代的传统风俗。中国古代在结婚风俗上有“六礼”之说,分别称纳彩、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。

古代婚嫁步骤内容

古代男方首先经媒人之手取得女方的生辰八字,放在家中的神像前等待三日,若三日内家中一切平安,则代表这桩婚姻获得了神的祝福,可以嫁娶。若三日中发生意外,不论大小,哪怕只是打碎了一个碗,这桩婚事都要作罢。虽然说这是毫无科学依据的,但在古代人们就是这样去判断的。

然后,男方把双方的生辰八字在红纸上写成帖子,送往女家“下帖”。迎娶时,女方准备家中的被褥、衣服、橱柜等作为“嫁妆”跟随女子一起带到男方家中。新婚夜新娘进夫家时,还要跨过火盆,以辟邪气,到了洞房里,须盘腿坐于床上,作鹌鹑状。新床上撒红枣、花生、桂圆、莲子等果品,寓意“早生贵子”。

到了洞房花烛并不意味着婚礼就结束了,除了这些婚姻习俗外,还有从先秦时期就流传下来的“妇见舅姑”礼,这是洞房后的第二天对新娘来说最重要的事。这里的“舅姑”,并不是指舅舅和姑姑,而是“夫之父母”,也就是公婆。成婚的第二天,新妇要起个大早,沐浴化妆,穿上华丽的服饰,手里端着一个圆形的竹器,内盛干枣、粟米、肉脯等物,跪拜在到公婆的寝门外,等待拜见“舅姑”。

古人成亲拜公婆(剧照)

行礼时,新妇取枣粟献给舅(公公),表示会早晚对其恭敬服从;取肉脯献给姑(婆婆),表示会处处保持自己的行为端正。紧接着,新妇把用牛肉、猪肉制成的佳肴端给公婆品尝,表示其孝顺。公婆吃完之后,再请新妇共同品尝,并斟一杯酒给新妇,表示回礼。礼毕,公婆从宾位下堂,新妇从主位下堂,寓意新妇从此代理公婆的家务等事。

“妇见舅姑”礼的意义在于表明新妇已正式为夫家所接纳,向公婆表示尊崇,明确其为妇的身份,所以这个仪式在古代婚礼中具有重要意义。在这个仪式中,无论新妇之前的身份地位如何,她都须依礼对公婆表示恭敬与顺从。如果公婆已亡,则须在成婚后的三个月后行庙见礼,以替代“妇见”礼。

“妇见舅姑”礼,标志着出嫁的女子正式成为男方的家庭成员,代表着新娘的社会身份发生了改变,因此在古代,不管是达官贵族,还是市井百姓,都对这一礼节十分讲究。

唐朝时期,各族人民之间多有通婚,曾经有公主出嫁时,觉得自己出身王室,身份高贵,不再对公婆行“妇见”礼,还出现了公婆向媳妇下拜的现象。唐朝统治者为了限制婆家对公主过于尊崇的倾向,曾大力推动婚姻礼仪,严厉规范公主出嫁的礼节规矩。由此可见,古代人对于“妇见舅姑”礼还是十分重视的。

封建社会的婆媳关系

如此繁复的婚姻礼节,足能体现出古代人对婚姻大事的重视。“嫁出去的女儿,泼出去的水”,“妇见舅姑”礼则代表新娘正式成为夫家的家庭成员。

可是喊过“爹”、“娘”之后,新娘就可以和新郎开始幸福美满、无忧无虑的二人世界了吗?事实可能恰恰相反。为何呢?因为后面还有一个坎在等待着她,这个坎,就是被中国男性看做是几千年悬而未决的难题——婆媳关系。

在古代,人们称结了婚的女子为“妇”,而衡量一个媳妇是否合格,最重要的标准就是顺从。在婆婆看来,媳妇不过是儿子的伴侣,而她自己是儿子的母亲,自然可以对媳妇耳提面命。

《礼记》中这样定性当时的婆媳伦理行为准则:儿媳平时要伺候婆婆吃饭,还要吃完婆婆的剩饭;婆婆赏的衣服必须穿,什么时候能脱婆婆说了算;所有私人物品必须上交婆婆,哪怕是从娘家带过来的;婆婆对媳妇的态度和评价比儿子的更重要,只要婆婆对媳妇看不顺眼,儿子哪怕再喜欢都要休掉。

《孔雀东南飞》是一个凄美的爱情悲剧,也是古代文学作品中最具代表性的婆媳关系的案例。文中的“刘兰芝”美丽贤惠,聪明能干,琴棋书画样样精通,可谓一个合格“媳妇”的完美代表。

刘兰芝

可是她刚强独立,有自己的思想,这让暴躁专断的焦母很是看不顺眼。焦母只想要一个百依百顺的儿媳妇,因此二人在生活上经常为一些小事发生冲突。作为中间人的焦仲卿,性格软弱,受“孝”道束缚,也没有任何办法,只能任由母亲把刘兰芝赶回娘家。封建礼教的多方压力最终将这对恩爱夫妻残忍分开,他们不堪忍受分离之苦,最终双双殉情。

《孔雀东南飞》歌颂了刘兰芝和焦仲卿的凄美爱情,也折射出古时候出嫁的女子在婆家的地位低下,处境辛酸。

时至今日,婆媳关系仍是千家万户“一本难念的经”。2020年春节联欢晚会上,由嘉玲、张小裴主演的小品《婆婆妈妈》更是将这一关系演绎得淋漓尽致。媳妇穿新衣服画口红,婆婆嫌家里乱,婆婆在家里种花养草,媳妇觉得家里脏。其实都是些鸡毛蒜皮的小事,可就是没法解决,丈夫和公公都当做没看见。幽默的氛围中,我们看到了新婚媳妇面对男方家长,尤其是婆婆时的尴尬处境,发人深省。在自由开放的现代社会尚且如此,可想而知古代妇女的婚后生活有多么艰难。

“三从四德”封建礼教下,中国古代妇女的家庭、社会地位

在古代中国,男性的社会地位要远远高于女性。原始社会时期,由于男性在体力方面天然优于女性,能更好地干农活,自然拥有更高的话语权。夏朝的建立,更是完全确立了中国古代男权社会的地位,女性慢慢退居幕后在家相夫教子。

我们常说,古代时一个男性可以娶三妻四妾,这种说法实际上是不准确的。其实中国古代民间主要实行的是一夫一妻多妾制,法律规定一个男人只能娶一个妻室,即所谓“明媒正娶”。但除此之外,他还可以纳妾(尤其是贵族官僚),妾室的个数由社会地位决定。男子可以同时拥有多个不同名分的女子,并被社会所认可。如果正妻不准丈夫纳妾,男子可以直接给她一纸休书。

正妻和小妾同住一个屋檐下,他们之间往往彼此仇视,想方设法地争宠。胜利者享尽恩宠,风光无限,失宠的人往往是独守空房,孤苦一生。

对于统治阶级来说,这种现象就更为普遍,自古就有皇帝后宫佳丽三千的说法。而女性在婚姻方面则远远没有这么自由,她们视忠贞重于性命,改嫁被视为是一件很见不得人的事情。哪怕丈夫在战场上牺牲了,妇女也只能在家守活寡。

古代人尤其重视妇徳,妇徳是封建礼教给妇女设立的道德标准,也是古代男性选择妻子的标准,概括起来是“三从”和“四德”。“三从”是指未嫁人前听从父亲,嫁人之后辅助丈夫,丈夫死后抚养子女。“四德”指的是妇徳、妇言、妇容、妇功。即一个合格的妇女,必须贤惠厚道、言语柔和、端庄礼貌,还要洗衣、做饭、针织样样精通。

古代女子

与之形成鲜明对比的是,男性可以随便找个理由轻易休妻,解除婚约的决定权完全操纵在丈夫和公婆手中。

凡此种种,都反映了古代女性社会地位的低下和悲惨的命运。

结语

“妇见舅姑”礼这一礼仪风俗,折射出的是中国古代女性低下的家庭地位和社会地位。她们的命运从出生开始,从来都没有掌握在自己的手中。“千年的媳妇熬成婆”,这个千年并不是具体的时间,而是说在一个普通的古代女性从媳妇变成婆婆的过程中,她所承受的痛苦和不公对于她们来说像一千年那么久。来自婚姻和家庭的各种条条框框将她们牢牢地束缚在封建礼仪教化之下,单凭她们个人的力量是不可能冲破时代桎梏的。

相比之下,今天的女性要自由和幸福得多。随着男女平等的观念深入人心,新时代的女性不断在教育、文化、政治、经济等方面绽放光芒,“巾帼不让须眉”的事情也每天都在上演。

参考文献:

《新唐书》

《礼记》

《汉乐府诗集》

网址:古今难题——婆媳关系:“妇见舅姑礼”与古代女性的社会地位 http://c.mxgxt.com/news/view/917802

相关内容

古代婆媳关系:揭古代媳妇如何与婆婆斗智斗勇古代婆媳关系怎样?古代媳妇如何与婆婆斗智斗勇

古代婆媳关系怎样?媳妇如何与婆婆斗智斗勇

自古婆媳关系是难题,看看明星伊能静如何维护的?

社会学怎么看婆媳关系?

婆媳关系为什么是千古难题?

看春晚小品《婆婆妈妈》,分析:为什么婆媳关系成了千古难题?

在古代,婆媳关系是什么样的?从明清小说可窥探一二

《红楼梦》里奇葩的婆媳关系:邢夫人与王熙凤演绎了千古难题

如何处理和小姑子的关系是道难题,聪明媳妇这么做,一劳永逸