元明青花瓷器中的文化认同与文化融合

作者王璐,(现中国艺术研究院研究生院、书画鉴定和文物保护专业研究生)

摘要:陶瓷艺术作为中国文化艺术的一大瑰宝而享誉世界,精美的中国陶瓷给世界上许多国家和民族的文化带去了新鲜血液,而世界上众多国家和民族的文化,也同样通过各种途径影响着中国陶瓷艺术的发展。其中,青花瓷无疑最具代表性。元明青花瓷发展过程中不断引进、吸收外来的技术和文化艺术,不断实现着文化认同与文化融合。

关键词:青花瓷 伊斯兰文化 文化交流

引 言

元明青花瓷的发展印证了中国传统文化对外来文化的逐步借鉴与吸收并且成功中国化的过程。同时,青花瓷作为中国瓷器的主流品种之一,作为景德镇最富盛名的瓷器,它的历史由来以及和外来文化之间有着不可磨灭的联系,本文尝试从颜色、原料、工艺、纹样器型等方面,对青花瓷与异域文化之间的关系进行一个简单的梳理。

一、 青花瓷的颜色

青花瓷主要有蓝、白两种颜色,这两种颜色均不是传统汉民族崇尚的颜色,这在明人曹昭的《格古要论》中有所记载,“有青色及无色花者,且俗甚矣”。因此,人们更喜好唐宋以来流行的单色瓷器。相反,蓝、白二色是阿拉伯、伊斯兰教区所崇尚的颜色。著名伊朗裔法籍学者阿里·马扎海里说,蓝色是“波斯和波斯血统民族的皇家颜色。”伊斯兰地区清真寺的穹顶、门柱门楣以及外墙都不同程度地装饰着蓝色。此外,根据中国古代文献记载,西域各民族以及与之交往频繁的中亚、西亚各民族,他们对白色的认识也与汉民族存在差别,这些民族以白色为“吉色”。经过长期尚蓝、尚白审美传统的积淀,蓝色和白色成为这些民族满足宗教、王权和风俗的重要色彩。同时,元朝的统治阶级蒙古族作为北方的草原民族,他们最为喜好蓝、白二色。这与他们世世代代的游牧生活是分不开的,这种环境、影响着他们的观念和审美。

二、 青花瓷钴料的来源

关于青花瓷的起源、发展演变以及历代青花钴料的来源等问题,一直是学术界关注的课题。从唐代青花瓷的出现到元代大发展,乃至明初获得巨大成就,这一过程似乎总是伴随着和国外特别是伊斯兰世界的某种密切交往和互动而进行的。

对于唐青花钴料,已经有众多文献对其进行考证研究。比较普遍的说法是,英国学者认为唐青花钴料属于低锰类,提出其可能来自波斯的看法。后来随着我国考古工作中唐青花瓷片的不断发现,引起我国学者进一步的探索。中国科学院上海硅酸盐研究所对扬州出土的唐青花瓷枕进行了科学实验,得出“唐青花瓷着色元素为低铁、低锰、低铜的钴料,与国产高锰钴料明显不同……从其低锰的特点来看与景德镇元青花瓷色料相近。”也就是说,主流观点一直认为唐青花钴料是国外进口的。

对景德镇元(1271- 1367年)及明初(洪武至宣德时期1368- 1435年)官窑青花钴料来源的研究,最早始于英国,英国学者在1956年提出景德镇所用青花钴料14世纪(元至明初)源于波斯,15世纪初中国才发现钴矿。对于元青花,学术界的观点比较一致认为绝大多数精美的元青花大器是用进口钴料烧制的,而部分器型较小的青花瓷,应是使用国产钴料烧制的。很长一段时间内,国内的学者特别是文物界的学者对于明初景德镇青花钴料来源的认识,也比较一致,虽然认为明代永乐、宣德青花瓷器使用的钴料有进口青料、国产青料、二者并用于同一件器物上三种情况,但同时指出使用最多的还是进口青料。

那么青花料,也就是“苏麻离青”,是在什么样的背景下被引至中国的呢?文献认为,其可追溯至南宋末年,蒙古人骁勇善战,开疆扩土,一度将中国的版图最大化至中亚。1260 年,忽必烈自立为大汗,拥护忽必烈为大汗的将领旭烈兀得到了波斯地区的一块封地,成立了新的汗国——伊尔汗国。伊儿汗国是元王朝的宗藩国,手工业较为发达并且盛产钴矿,蒙古大军征服了该地区之后,为了便于将掠夺来的物资运回东方地区,便迅速建立驿站并派驻官员专门管理此事。大量波斯地区的物产源源不断的被运到中国,这其中就有青花钴料“苏麻离青”。有学者就指出元青花中器身高大的至正型青花的钴料经测试为低锰、高铁、微量砷被认为是波斯进口料。除了驿站这一陆路运输途径之外,元朝统治者还展开了和伊尔汗等国的海路交往,在泉州等沿海地区设置市舶司,以便物资从海上运输。这条海路,连接起了中国东南沿海港口和波斯湾,将中国特产带到伊尔汗国的同时,也将伊尔汗国的特产苏麻离青带到中国。

三、青花瓷的纹样器型

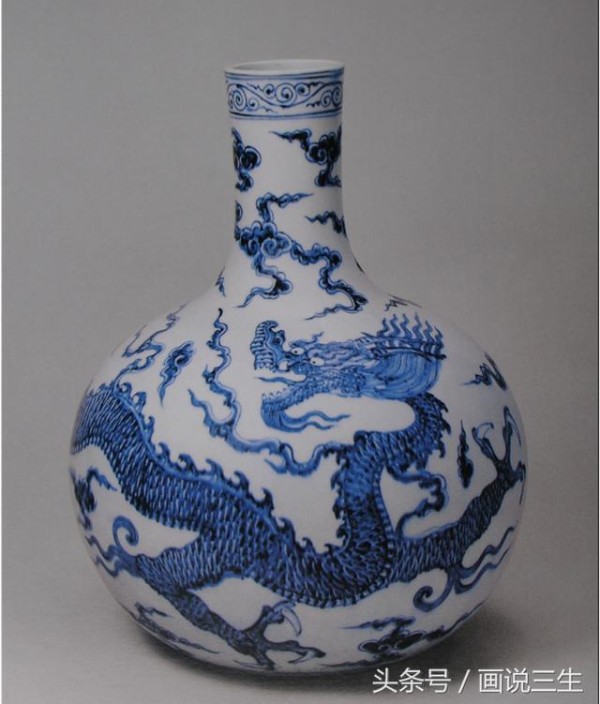

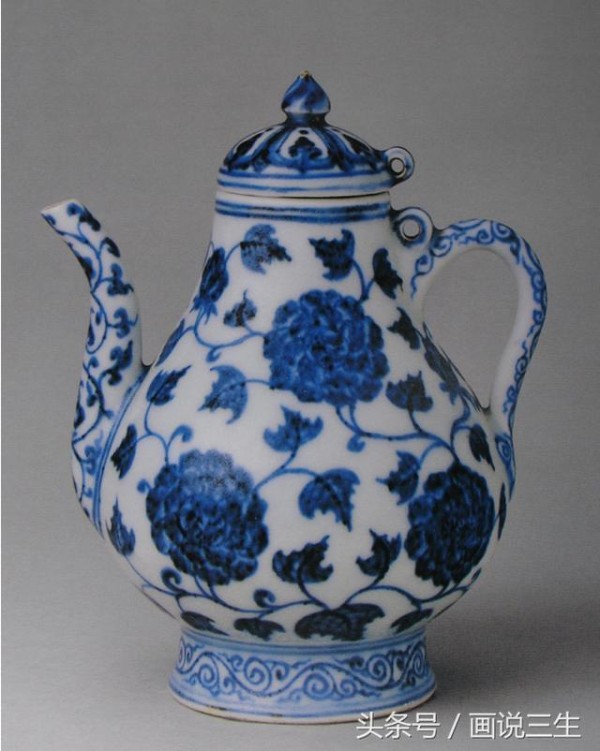

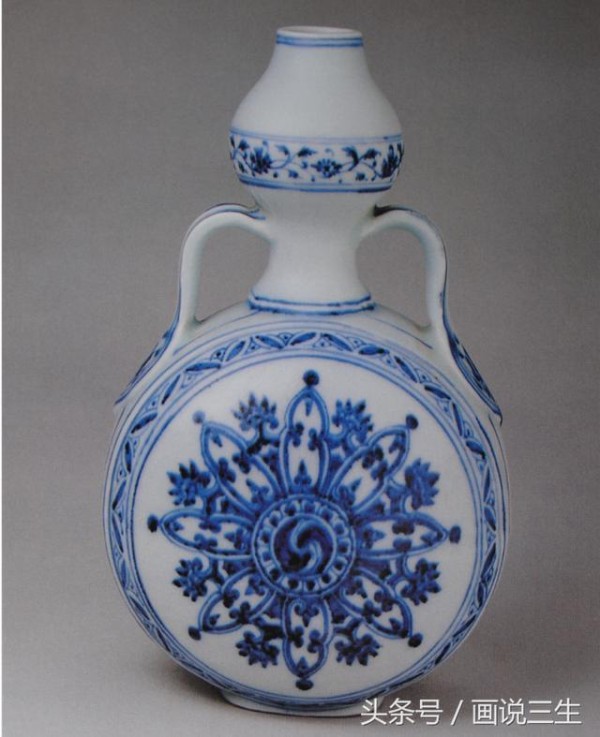

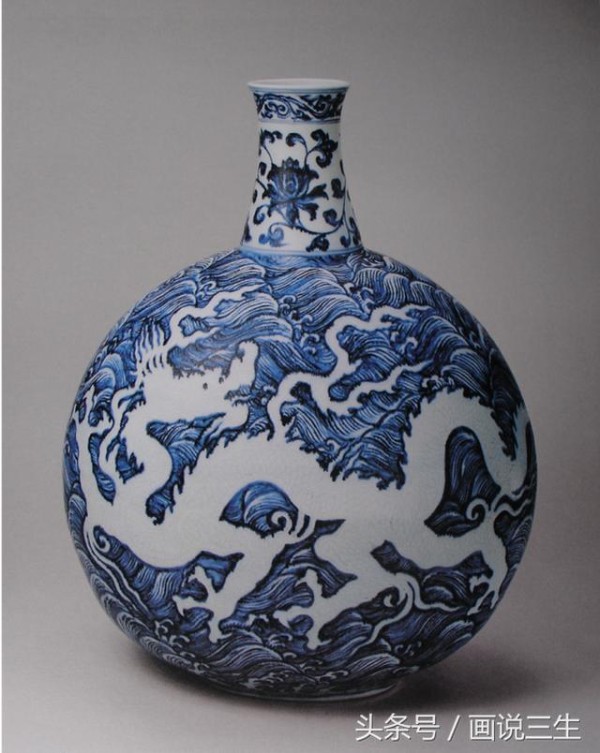

唐代的对外文化交流基本上在东亚文化圈内,以唐为中心,侧重于东方的朝鲜、日本等国。元代不同,当时阿拉伯—伊斯兰文化已经越过鼎盛时期并已形成阿拉伯—伊斯兰文化圈。元代的对外文化交流侧重于西方,主要是中国文化与阿拉伯—伊斯兰文化这两大先进文化之间的交流。这正是元代青花瓷大量出现的时代背景,因此人们看到了元青花瓷器上的异域风格,器型庞大,装饰繁缛,它在整个亚洲获得了人们的喜爱,并通过陆地和海洋两种途径从景德镇向西方传播。刘新园先生曾在《景德镇出土明宣德官窑瓷器》一书中指出:“就现有相关文献与遗物来看,中国官窑按外国人的需求而生产外销瓷似乎始于元代。” 要使远销西亚伊斯兰地区的青花瓷受欢迎,就必须迎合当地人的生活习惯。因此,永乐、宣德年间的青花瓷在造型上就大量借鉴了伊斯兰生活器皿的造型。如比较有特色的天球瓶、八角烛台、折沿盆等。

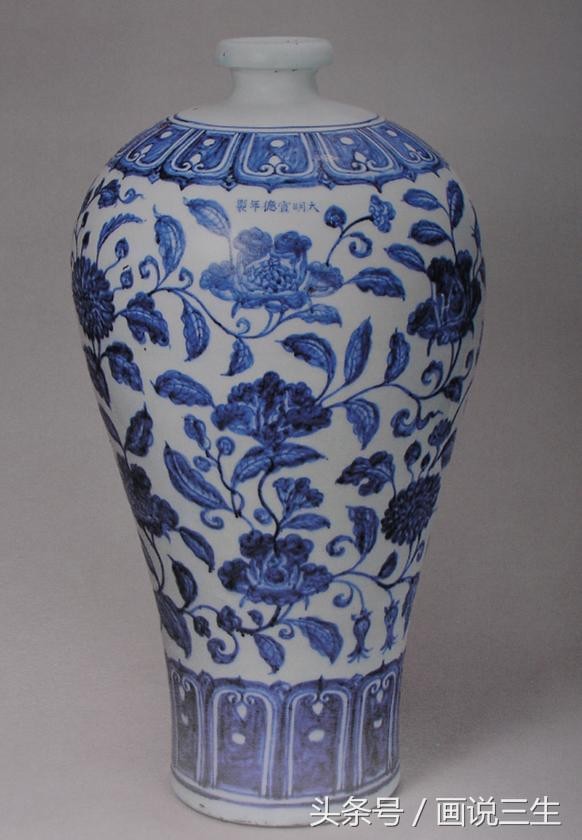

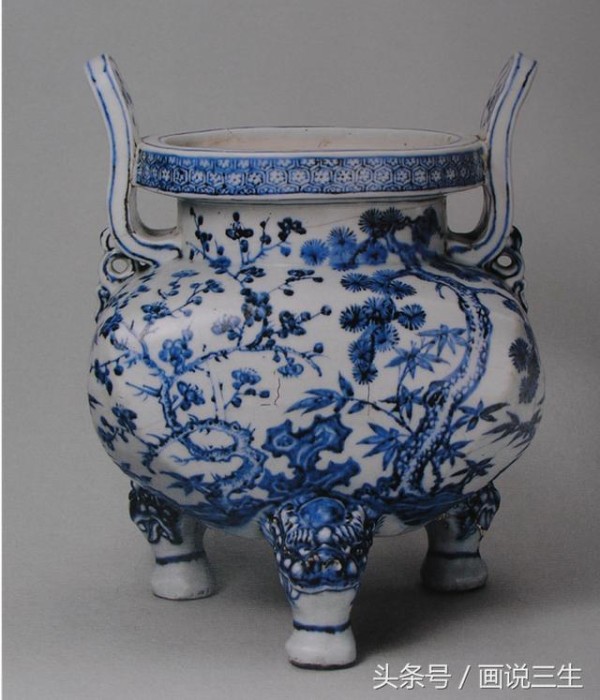

伊斯兰文化的宗教色彩非常强烈,艺术个性鲜明。伊斯兰教的教义认为绘画人物或者动物的形象创造是伊斯兰艺术中的一大禁忌。因此,伊斯兰艺术对植物花卉进行大量的创作。他们不喜欢空旷的空间,认为空间是魔鬼出现的地方,要用密集的装饰来填上。因此,伊斯兰艺术不喜欢留白,装饰讲究细密充实,常见的装饰是将同一类型的图案连续重复地填满在一个区域内,这样的装饰风格也常见于青花瓷上。

穆斯林向来比较重视天文学和数学,随着农业和航海发展的需要,其天文学更发达。数学又与天文学有着密切联系,因此阿拉伯的数学也发展到了很高水平。他们创立的几何形装饰体系显示出对数学抽象思维的喜好与理解。从青花瓷的造型到装饰,几何形的排列几乎无所不在。在图形方面常见的有八角星系列、变体图形、六角、五角、三角、棱形、圆形、八方、六方、棋盘格、工字等等。

四、青花瓷工艺技术的传入

自唐末战争直到宋代,中国与西亚的贸易中断。直到1218年,成吉思汗征服了众多西亚国家,将领土扩大到了中亚、西亚甚至欧洲。正是因为蒙古大军的西征使得中西交通再一次打开。此后,因为这便利的水陆交通,中亚、西亚和东南亚的穆斯林商人沿着海陆两条丝绸之路频繁进出中国。这些穆斯林商人开始在中国繁衍生息下来,他们的宗教信仰和风俗习惯没有发生改变。而这些来往的穆斯林中,就包含了大量的工匠和手工艺者。

除此之外,蒙古大军每次西征胜利之后,都会把大批的中亚各族人民诸如阿拉伯人、波斯人等迁到东方,这些人里有普通百姓,有被俘虏的军士,当然也有大量的手工艺者。这些因为战争而迁徙到中国的穆斯林辗转到全国各地,过着和中国普通百姓一样的生活,他们从事着农业,手工业等各种职业。

这些西域迁徙来的穆斯林们擅长纺织、金银铁器和制瓷等,尤其是拥有先进的制瓷技术,这些手工艺人中就有很多优秀的制瓷工匠。据元史记载仅江西浮梁瓷局景德镇就有一百多位回回工匠,由于这些回回工匠所属浮梁瓷局,因此被称作“浮匠”。在他们本有的宗教信仰、风俗习惯和审美文化的基础上,这些“浮匠”吸收了中国各地的传统文化并加以融合,并对中国文化产生了深远的影响。元代青花瓷就是在这种多文化融合的背景下产生的。

结 语

元朝作为中国历史上版图最大的王朝,带来的是众多民族史无前例的融合,以及各民族文化的认同与融合,这对于青花瓷的成熟和发展起了重大的推动作用。对蓝、白两色的审美价值认同,是青花瓷得以发展的精神基础。政治、经济和文化的高度融合,则是青花瓷成熟的物质基础。元明青花瓷不但主动融合了伊斯兰文化、草原文化等多种优秀文化,还在此基础上,不断创新,直至成为国之瑰宝、瓷之荣光。

注:(本文作者王璐,现中国艺术研究院研究生院、书画鉴定和文物保护专业研究生。)

参考文献:

[1]冯宪民:《青花瓷器的起源与发展》,故宫博物院院刊,1994年第2期

[2]王光尧:《关于青花起源的思考》,故宫博物院院刊,2003年第5期

[3]刘淼,吴春明:《明初青花瓷业的伊斯兰文化因素》,厦门大学学报,2008年第1期

[4]周剑,张玮,郑乃章:《青花瓷——中国与阿拉伯文化交流的结晶》,陶瓷学报,

2012年6月

[5]万明:《明代青花瓷崛起的轨迹——从文明交融走向社会时尚》, 故宫博物院院刊,

2008年第6期

[6]李璇:《异域文化对明青花瓷的影响》, 硕士学位论文,景德镇陶瓷学院,2014年

[7]苏沛权:《青花瓷与中外文化交流》,博士学位论文,暨南大学,2005年

网址:元明青花瓷器中的文化认同与文化融合 https://mxgxt.com/news/view/927018

相关内容

周杰伦的青花瓷与传统文化和现代文化有何关系青花瓷的魅力:从制作工艺到文化内涵的全方位解读

青花瓷色彩之美与民族审美的交融

唯一陶瓶瓶贮的白酒,青花郎成为瓷酒文化“代言人”

青花瓷的鼻祖——元青花,是如何出现并风靡于世的?

青花瓷元素:现代服饰的重要影响!

“名师、名酒、名瓷”珠联璧合!景德镇郎酒陶瓷文化艺术中心成立

百余件清代精美珐琅器亮相沪上 展现中西文化交融之美

马可波罗控股:探索文化与陶瓷的融合之路

耿宝昌AI瓷器鉴定:163号藏品元青花蓝地白花麒麟纹罐