俄罗斯学者:中国并非俄的伙伴,也不是盟友,中俄之间仅有利益

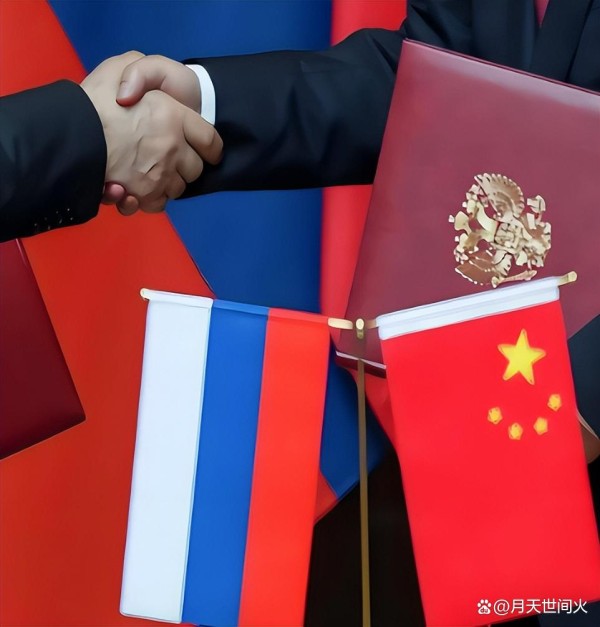

中俄抱团抗美?专家警告:别被“友谊”的假象迷惑!俄罗斯专家直言,中俄之间只有利益,没有友谊,更不是盟友。面对西方的压力,中俄在国际舞台上频频“同声同气”,但这是否意味着两国真正团结一致?在历史恩怨和现实利益的交织下,中俄关系的未来走向何方?

中俄关系:利益捆绑下的“现实主义”双人舞

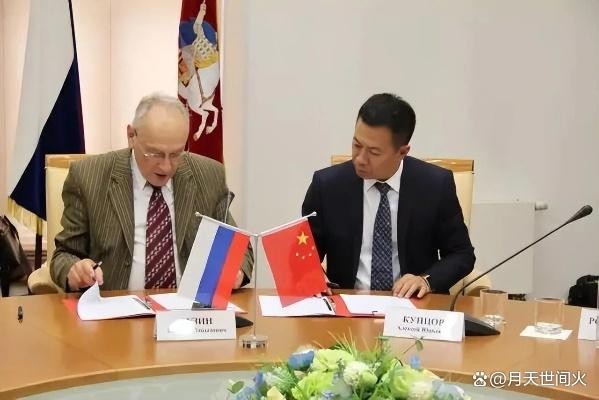

俄罗斯专家康斯坦丁·卡拉切夫那句“既不是盟友,也不是朋友,两国之间只有利益”,可谓一针见血。国与国之间,哪有什么纯粹的友谊,还不是利益说了算。

中俄这对邻居,块头都大,关系也复杂,时而合作,时而博弈,让人捉摸不透。官方说的“新时代全面战略协作伙伴关系”听着挺热乎,但这层外衣下到底藏着什么,还得仔细扒一扒。

中俄合作,最明显的当然是经济。苏联解体后,两国关系从“友好国家”一步步走到今天的“新时代”伙伴关系,合作越来越深,越来越广。尤其是经济,就像船的压舱石,稳着两国关系。

2023年,中俄贸易额破纪录,达到2401.1亿美元,同比增长26.3%。即使全球经济不景气,2024年前九个月的贸易额也达到了1803.6亿美元,同比增长2%。这可不是运气好,而是双方你需我求:中国地大物博,需要稳定的能源和安全的北部边界。俄罗斯被西方制裁,需要市场和国际支持。

能源、基建、军工,这些老牌合作领域撑起了双边贸易的大半壁江山。现在,双方还在新能源、数字经济、人工智能这些新领域里找机会,希望能给经济合作加把火,带来更多实实在在的好处。

除了经济,在国际事务上,中俄也经常“同声同气”。在联合国安理会,两国经常一起反对西方的干预主义提案,一起投反对票。在金砖国家和上海合作组织这些多边组织里,中俄也积极参与,推动金砖扩员,加强上合组织反恐能力建设,一起倡导国际关系民主化和世界多极化。这样做,一方面提高了彼此的国际影响力,另一方面也缓解了西方,特别是美国印太战略带来的压力。

俄罗斯在台湾问题上一直支持中国,反对任何分裂活动,这在2023年的联合声明里再次得到确认。不过,这种支持更多是出于地缘政治的考虑,而不是什么“兄弟情深”。

合作与戒备:军事安全领域的微妙平衡

军事安全领域,中俄互动频繁,联合军演一年接一年,从海上联合巡航到“东方-2022”这样的大规模演习,合作越来越深入。西方制裁俄罗斯后,中国成了俄罗斯一些关键零部件,比如半导体的重要供应国,帮俄罗斯维持了一些工业体系的运转。俄罗斯也曾是,现在在一定程度上仍然是中国先进武器的重要来源。

但是,表面热闹的背后,真正的战略互信还差得远。核心军事技术,谁也不会轻易拿出来。俄罗斯卖武器给中国,最核心的技术都留一手。中国也一直坚持自主研发国防科技,把强军的底牌握在自己手里。

这种既合作又留一手的状态,恰恰反映了中俄关系的本质:基于现实需求的有限合作,而不是牢不可破的军事同盟。经济互补、外交协调、军事互动,共同构成了中俄关系的现状——内容丰富,但务实是底色。但这只是表面,要真正理解中俄关系,还得往深处挖。

历史与现实:塑造中俄关系的底层逻辑

中俄关系的务实底色不是凭空出现的,而是历史和现实共同塑造的。中苏关系的历史,那可是跌宕起伏。从50年代的“牢不可破的兄弟联盟”,到60年代的珍宝岛冲突和长期敌对,再到80年代关系缓和,意识形态从来就不是维系两国关系的稳定剂。

这段历史深深地印在了两国心中,让后来的决策者明白,国家利益比虚无缥缈的“情谊”更可靠。1991年苏联解体,彻底改变了世界格局,也重塑了中俄关系。昔日的“老大哥”经济崩溃,国力衰退,而中国经济快速发展。

这种力量对比的逆转,是理解后冷战时代中俄关系的关键。从1996年建立“战略协作伙伴关系”,到2001年签署《中俄睦邻友好合作条约》,再到2011年升级为“全面战略协作伙伴关系”,最后到2019年加上“新时代”的前缀,每一次关系升级,都是双方对现实需求和战略利益的重新确认和调整。

俄罗斯需要中国的市场、投资和国际支持。中国需要俄罗斯的能源、部分军事技术和稳定的北方战略依托。历史经验和现实实力对比,共同把两国关系推向了以国家利益为核心的务实轨道。

未来的航向:在利益交汇中寻求平衡

即便合作不少,也掩盖不了潜在的矛盾和挑战。最明显的,就是两国经济体量的差距。2023年,中国GDP将近18万亿美元,是俄罗斯1.8万亿美元的近十倍。这种差距让俄罗斯在经济合作中处于相对弱势,担心中国经济影响力过大,挤压自身发展空间,这很容易成为摩擦点。

在地缘政治上,双方的利益也不完全一致,尤其是在中亚地区。中国“一带一路”倡议在中亚搞了很多基建项目,而俄罗斯想通过“欧亚经济联盟”维持在中亚的主导地位,这就不可避免地产生了一些竞争。

虽然上海合作组织提供了一个协调平台,但利益重叠和战略目标的不同步,让俄罗斯对中国在中亚日益增长的影响力保持警惕,担心自己的传统势力范围被“蚕食”。这是个需要小心处理的隐患。

除此之外,文化认知和意识形态的差异也是个问题。中国坚持中国特色社会主义道路,俄罗斯的政治制度和社会思潮跟中国很不一样。虽然官方推动人文交流,搞了很多文化年、教育合作项目,但两国民众之间的了解仍然有限,“民心相通”还远远不够。

这种社会文化层面的隔阂,限制了双边关系进一步发展。战略目标上的细微差异——中国着眼于全球布局,俄罗斯更关注周边地缘政治利益。中国奉行不结盟政策,俄罗斯则倾向于构建更紧密的小圈子——这些都给双边关系的深度和广度设了限。

中俄关系的未来,还得看“利益”这个罗盘,更准确地说,是在清楚利益驱动本质的前提下,怎么更聪明地管控分歧、拓展合作,共同应对变化的国际局势。

网址:俄罗斯学者:中国并非俄的伙伴,也不是盟友,中俄之间仅有利益 http://c.mxgxt.com/news/view/929229

相关内容

中俄关系的本质,到底是不是结盟?这道判断题,轮不到俄罗斯抢答“普京的盟友”提醒俄罗斯人,过于依赖中国不是长久之计

普京:中国始终是俄罗斯长期重要经贸合作伙伴

乐观与怀疑:俄罗斯专家对俄中关系的不同认知

普京挑明中俄关系:中俄是朋友,但俄不需要中国为自己改变立场

求同存异真伙伴!普京:我理解中国,不用在所有问题上迎合俄罗斯

俄罗斯外长:俄愿继续加强与吉尔吉斯斯坦的联盟伙伴关系

中俄联手有多强?中国和俄罗斯联合对抗西方,有多大胜算?

普京的盟友发出抱怨:依赖中国不是长久之计,俄罗斯要另谋出路?

秦刚外长对俄强调“三不”,俄方要清楚,中俄不结盟并非说说而已