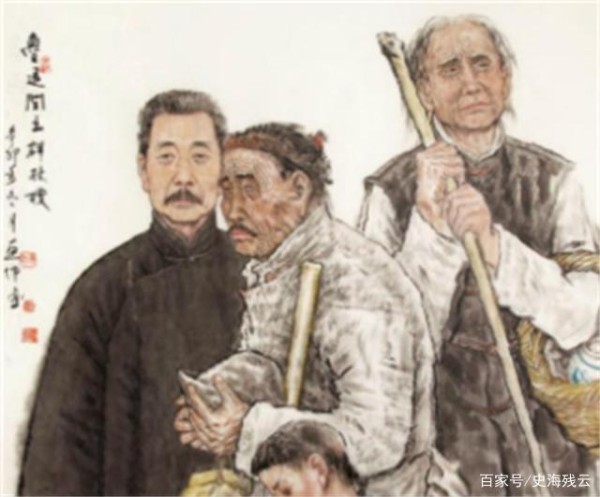

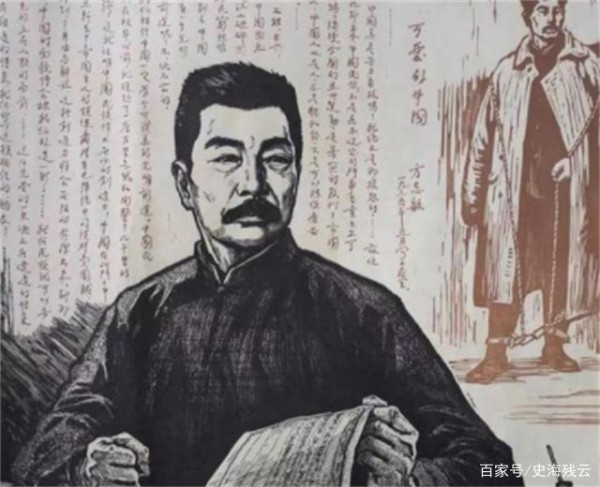

鲁迅笔下的普通民众,描绘封建礼教下的社会百态

导语:

鲁迅在《呐喊》《彷徨》的多篇小说中建构了一个独特的文学空间,虽然他们命名不同(《离婚》里的庞庄,《长明灯》里的吉光屯,《阿 Q 正传》中的未庄,《故乡》中的“故乡”,《孔乙己》、《风波》、《明天》、《祝福》中的鲁镇)。

但是,穿越空间表面的自然属性而深入其背后隐藏的社会文化内涵,我们发现,鲁迅在建构这些空间意象的社会维度方面具有高度的一致性。

一、权力运行下的众生相

1、“鲁镇”为代表的故事演绎成为充斥着封建伦理陈腐思想

在《呐喊》和《彷徨》中,鲁迅将故事的叙述安置在一个个以“绍兴”为原型的空间意象之中(《离婚》里的庞庄,《长明灯》里的吉光屯,《阿 Q 正传》中的未庄,《故乡》中的“故乡”,《孔乙己》、《风波》、《明天》、《祝福》中的鲁镇),虽然,它们的命名有所不同。

但是,穿越空间表面的自然属性而深入其背后隐藏的社会文化内涵,我们发现,《呐喊》《彷徨》中的多篇小说在建构空间意象的社会维度方面具有高度的一致性。鲁迅笔下以“鲁镇”为代表的故事发生地在为小说提供空间背景的同时,也在以一种独特的空间形态参与着小说人物形象的塑造和情节主题的彰显。

作品中的故事发生地显然已经不仅仅是纯粹客观的地理区域空间,而是在一定程度上转化成为具有浓郁的人文气息和特定意识形态色彩的人化空间。地理学意义上的区域空间在进入作家的视野之后,便融入了作家强烈的主观性意图和复杂的思想情感因素,空间意象俨然成为“作者为寄托和表达主观诉求而进行的有意选择与‘符号’制作”。

在这里,空间的生产获得了主体性地位。基于以上小说中的空间意象呈现的共性,我们将《呐喊》《彷徨》中所营造的空间氛围统称为“鲁镇”。值得注意的是,在小说中,鲁迅并没有刻意地去凸显“鲁镇”的自然地理环境和区域风貌。

而是运用较多的笔墨将以“鲁镇”为代表的故事发生地演绎成为充斥着封建伦理、封建礼教等陈腐思想的空间载体,使“鲁镇”更多地呈现出社会性的一面,这种文学创作是特定区域空间在文学上的再生产行为,承载着作家强烈的创作意图和主观诉求。

2、鲁镇空间的施动者

人化空间的形成和巩固过程总是离不开权力机构即统治阶级的人为干预和掌控,当代西方空间理论的先驱者——福柯认为,人为空间是权力运作的结果,空间通过控制民众而形成。既然,空间是权力机构干预下的一种产物,那么,它的有效运转和维护就成为空间统治者的首要任务。

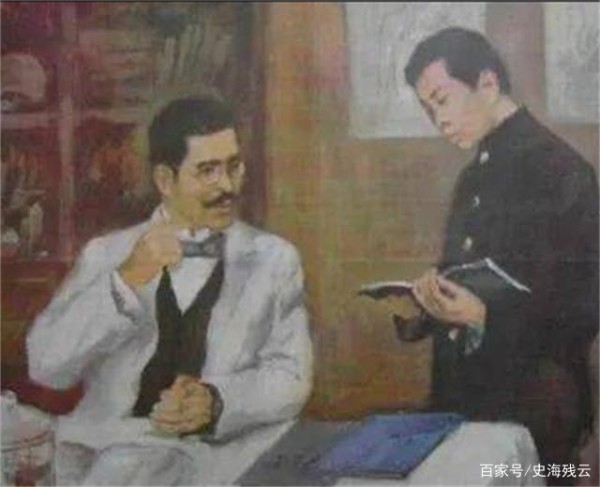

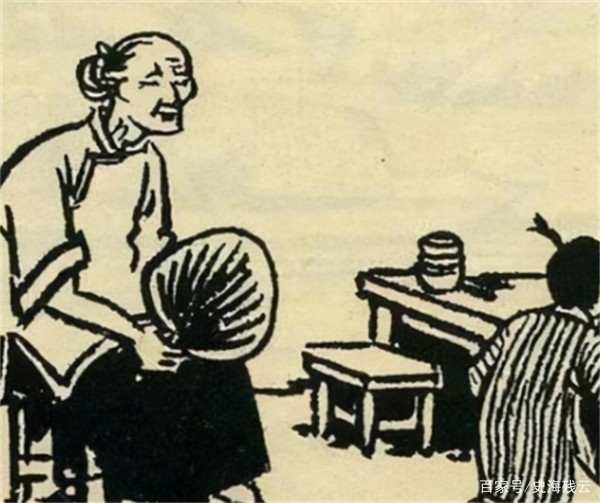

在鲁镇中,我们发现,总是存在一个掌控全局、居高临下的封建长老式人物,他们依靠经济实权或者文化观念成为了鲁镇的地方长官,维持着鲁镇整体的封建格局。

这些封建长老拥有至高无上的神圣权威,他们将封建伦理道德和封建礼教等陈规陋习作为维持空间秩序的思想武器,以此来对鲁镇所发生的是非功过进行评判和决断,充任鲁镇这个封闭空间的施动者和独裁者。所以,在如此森严压抑的空间氛围中,有悖于该空间价值理念的思想言行都将遭受强有力的压制。

《风波》中的赵七爷、《孔乙己》中的丁举人、《祝福》中的鲁四老爷、《阿 Q 正传》中的赵太爷、《长明灯》中的四爷和郭老娃、《离婚》中的慰老爷和七大人等等,这些人物以封建长老式的身份盘踞在鲁镇的上层社会。

他们凭借着封建势力的绝对权威掌控着鲁镇的整体格局,将封建社会的价值体系纳入到待人处事的各个环节当中,充任社会的仲裁者。

二、封建礼教下的被动者

1、处于统治阶级一步步地沦为听话的奴才

在一个意识形态鲜明的人化空间中,所谓的各种知识话语、道德话语不过是统治阶级借助权力加以生产制造、用来维护阶级统治的思想理论工具而已。而当这些知识、道德体系内化为空间固定的价值准则时,它们又会反过来服务于空间统治的需要,成为强有力的规训工具。

对于空间内的被统治阶层而言,他们始终处于统治阶级所生产的各类话语体系的被塑造和被规训之中,经过漫长的熏陶和教化,一步步地沦为驯服的、听话的奴才和走狗。以上是空间统治者运用权力知识话语控制人们的第一步,当这一步成功地运行于社会空间的各个角落之后,他们便期望这些知识、道德体系能进一步地发挥作用。

那就是成为被驯服人群衡量他人行为的价值准则。在《呐喊》和《彷徨》两部小说集中,涌现了一大批福柯所论述的“技术人员大军”,小说并未着重表现统治者如何利用权力生产制造各类知识、道德话语体系。

而是将重点放置在凸显空间规训下的“奴隶”的悲惨遭遇以及这些“奴隶”转化为“技术人员大军”之后,如何通过各类知识、道德体系来规训他者。而这也是形而上的伦理规范转换成民间舆论进而影响空间他者的过程。

2、经过统治者长期的整治成为麻木温驯、毫无反抗意识的服从者

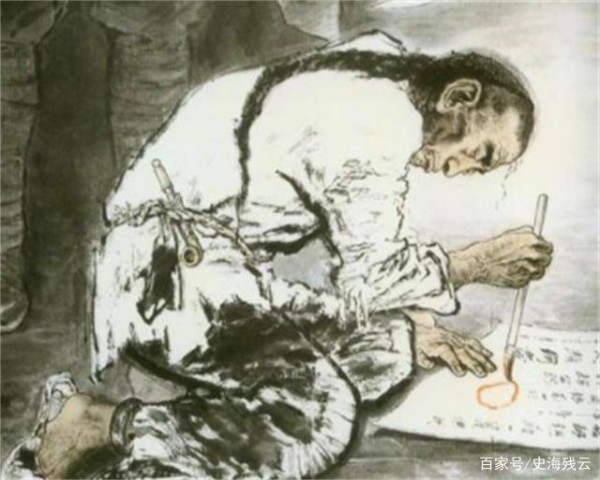

《长明灯》中的疯子、《狂人日记》中的狂人、《在酒楼上》的吕纬甫、《孤独者》中的魏连殳、《伤逝》中的涓生和子君、《药》中的夏瑜等,这些启蒙知识分子曾凭借着先进的思想观念和无畏的斗争精神与腐朽的封建势力进行过彻底地决裂和顽强地抗争,可是,在统治集团的压制和操纵下,他们都难逃被规训、被整治的命运。

因而,作为与空间意识形态背道而驰的反抗者来说,这些独异者群体在强大稳固的封建势力面前都逐步走向了消极沉沦的境地。

从另一个层面来说,这也反映了空间强大的排异功能,当异质人员出现在人化空间当中时,空间的维护者首先要予以同化,运用各种规训手段力图将其锻造成为符合空间规则的合法个体,在同化的过程中,身体和精神首当其冲地沦为了权力压制的对象,身体被不停地监视和圈限,而精神也被不断地打磨和瓦解。

三、社会掩盖下的生存真相

1、求生与求死的矛盾性

鲁镇的人们寄身于鲁镇复杂的权力关系网之中,逆来顺受地遵从着封建意识形态的规范和重塑,然而,当他们俯首帖耳地接受权力的宰制,以求获得生存可能的同时,他们却又陷入了求死的矛盾之中,对封建迷信思想的深信不疑只会使他们进一步迷失自我,走向生命的虚无。

因而,求生与求死的内在冲突与对立使得承受主体的人生命运产生了更为悲剧性的美学效果,他们的肉体与灵魂处在了求生与求死的分裂之中,并且在毫不自知的前提下沦为了无辜的受害者。

2、人生命运的的荒诞性

在《呐喊》和《彷徨》中的启蒙者身上,我们看到了其人生命运的荒诞性。在小说中,当启蒙者以决绝的姿态,声嘶力竭地控诉封建思想对人的毒害和摧残时,他们英勇无畏的壮举却被看客者们视为不可理喻的荒唐行为,他们或被嘲笑讥讽,或被冠以“疯子”、“狂人”的名号而遭受看客者的围攻,甚至有的被处以极刑。

在这里,启蒙的意义被彻底消解,启蒙者的呐喊与抗争演绎成了滑稽可笑的闹剧,他们的牺牲不被理解,反而成为了人们茶余饭后的谈资,甚至沦为了满足看客们咀嚼鉴赏他们苦痛的对象,于是,在这启蒙意义被扭曲消解之时,荒诞感便产生了,启蒙者本身也成为一种荒诞性的存在。

阿 Q 凭借着本能在鲁镇生存,他毫无主体意识,无论是姓氏、生计、恋爱和生死,他都受到自身以外的因素的牵制,这种被动的生存处境使得阿 Q 陷入了百无聊赖的生命常态,“精神胜利法”虽然可以给阿 Q 带来短暂的精神支撑,但是,他终究难以抵挡被动受压的生存境况和鲁镇其他因素所施加的肉体摧残,所以,阿 Q 的悲惨结局成为了生命的必然。

结语:

在空间统治者和庸众的极端维护下,鲁镇实际上就是鲁迅在《呐喊·自序》中所说的“万难破毁的铁屋子”,是规训社会的典型代表。生存在鲁镇中的人们挣扎在求生与求死的矛盾之中,过着表面井然有序而实际荒诞不经的生活,被动性的生存处境决定了他们难以逃避的悲剧人生。

参考文献:

《鲁迅全集》

《中国反封建思想革命的一面镜子——《呐喊》《彷徨》综论》

网址:鲁迅笔下的普通民众,描绘封建礼教下的社会百态 http://c.mxgxt.com/news/view/937624

相关内容

《父亲的病》:鲁迅笔下的社会与人性的深刻剖析齐一民对鲁迅文学遗产的继承与发展

鲁迅背后的悲情女子:朱安,封建枷锁下的无奈一生

我的偶像鲁迅先生的作文(通用5篇)

后殖民视野中的鲁迅与“国民性批判”

浙江绍兴:鲁迅笔下百草园春意浓

鲁迅的诞生与成长:照亮中国近代文学天空的明星

再读鲁迅的《狂人日记》:专制社会就是一个“吃人”的社会

鲁迅先生长孙周令飞会长为鲁迅旧居揭牌提名!祝福小院!

鲁迅过了一把演戏的瘾