中国非遗传承中“父子相传,师徒相授”模式的得与失(上)

文丨魏彬(原商丘学院传媒与艺术学院副院长)

中国古代手工艺的传承历史有着客观的历史环境,自身也有一些特点,其中,中国传统的教学方式“父子相传,师徒相授”的模式,在整个非遗手工艺传承的过程中,可以说从古到今一直发挥着重大的作用。包括当代,教育部甚至发文,在职业教育背景下,鼓励研究师徒制在新的时代社会环境中如何去传承。这些都说明它具有很大的正面作用。

分析“父子相传,师徒相授”模式的得与失,可以帮助我们更好的认识非遗在当下如何去传承的问题,如果做一些类似于改革的尝试,相关的分析可能更有利于非遗的发展。本文主要分析这种非遗传承模式中的“得”,我总结了以下八个观点。

首先,“父子相传,师徒相授”的模式可以加强技艺的交流,解决古代教育信息不发达的问题。

因古代教育信息不发达这种特定时代局限,这种传承模式不仅发生在中国,它可以最大限度的加强专业化的技术交流,完成技艺的传承。这种加强技艺的沟通传承,就是类似于如今的职业教育的问题,可以很好的促进手工业的生产。从大的方面看,它在客观上对发展经济起着很大的作用。

古代教育信息不发达,使得很多比较好的艺术传播方式、艺术教育形式都没能得到应用,因为在当时的时代背景下,采用这种模式是不得已的选择,是历史的选择。反过来去看这种模式,按照我们今天的理解和想象,恐怕这在当时确实是一种最优的教育手段。

中国古代的阶层是非常鲜明的,曾经一度提出士、农、工、商四类民众的概念。古人认为,“士之子恒为士,工之子恒为工,商之子恒为商,农之子恒为农”。其中的“工”可能更接近于如今的传统手工艺和非遗,相关技术技艺的传承、交流和传授,也就属于非遗文化的教育范畴。

古代手工艺技艺的教育途径历来是“以父子相传”为主,这种情形和政治有关,也和时代背景有关。因为这样可以保证大家能安居乐业,保证社会的稳定,能很好的实践安居乐业的宗旨。通过这种方式,让大家可以加强专业化技艺的交流,从而促进生产,也是这样将大家都固定在某个职业上。

这种固定的职业虽然有弊端,但它在某种情况下确实可以带动经济的发展。春秋战国时期,齐国经过有组织的行政手段,实行了四民分业论,将四种身份的人分开居住,分别培养。具体内容的原文是:“相语以事,相示以巧,相陈以功”。彼此交流经验和技巧,从而形成一种比较特殊的、行业化比较明显的非遗技术的传承交流形式。并且这种教育形式被后世所继承,这在中国古代手工艺或传统美术教育史上是有着非常重要的意义。

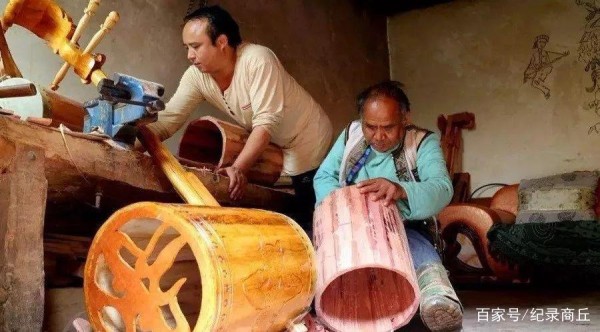

其二,这种传承模式对手工艺技术的积累有着重要意义。因为这种传承可以使得在某一项技艺上,有几代人甚至是十几代人对它的积淀。所以对促进专业化不断的提高有着直接的作用,经验的长期积累和传承,使得在某些手工艺上成就了所谓的绝活儿,从而成就很多经典的作品。

按照现代的理论,任何一门学科的发展都不可能是一蹴而就的,需要有理论的研究,实践的锻炼,经验的积累,务实的要求和务虚的梳理,最后才能完成一个学科的架构。

古代的手工艺就是通过不断的“父子相传,师徒相授”达到了一种量的累积,最后实现了质变,从而产生了辉煌的艺术效果,让我们叹为观止。

这一点大家应该都能够理解,现在我们做研究,比如当选定工艺研究方向以后,必须要有大量的实践。如果只是完全的从理论到理论或从书本到书本,是很难有大的突破的。尤其是手工艺,它本身就是一个技艺的事,所以必须要有实践,因为只有熟练以后才会有工艺上所谓的巧,有了巧才会有所谓的绝活儿,中国古代手工艺这种传承模式就是为绝活儿的出现埋下了伏笔。

这种传承模式使得几代人的努力让某项工艺能得到充分的发展。技艺师承关系背景下同业的竞争,因生存问题需要更胜一筹,所以我认为这种积淀对绝活的产生是有直接意义的。

其三,小规模的“父子相传,师徒相授”模式,特别是在家族技艺的传承方面,更容易成就优秀的人才。因为优秀人才在任何时代都是社会发展的重要因素。我们现在有大学和职业教育等类似活动,但是对教育不发达的古代来讲,这种大规模教育是非常困难的,难度非常大。

传统美术教育在历史上也曾经出现过画学、画院、书院等教育形式。但是从整个历史来看,非遗手工艺的优秀人才,还是集中出现在小规模的“父子相传,师徒相授”的模式里。

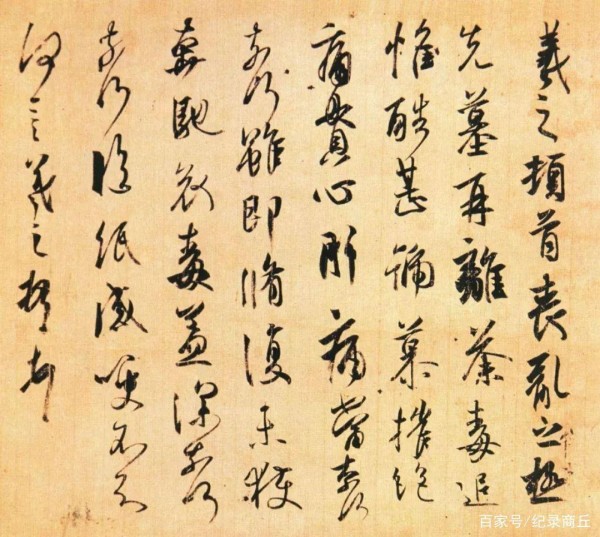

用书法教育举例,用它来理解这种师承的形势,我们就可以看到这种模式巨大的价值。上溯到秦汉、东晋时期书法,那些为世人所称道的名门望族书法家,大多都是家族相传的。

比如王羲之,王羲之的前辈有王廙、王敦、王导,后辈有王献之、王凝之、王徽之等,很多他的祖辈后辈都是书法名家。王羲之家族的这种传承一直持续到南朝时期,还有王僧虔、王慈、王志等名家。

这些案例都说明家族的教育对当时历史环境的人才培养有着直接且重要的意义,这点在古代中国尤其难得。古代欧洲人也说,培养一个真正的贵族需要至少三代人的努力,其实这种说法也从侧面说明家族教育在当时人才培养中的显赫地位。

其四,传统手工艺非常注重摹写范本的“范”。比如做月饼用的月饼模子,也叫做“月饼范”,它是一种传统手工艺能够很好地传承下来的一种良好的物质载体。这种注重范本的摹写特点,也使得“父子相传,师徒相授”的模式,为中国古代手工业的发展找到了一条比较好的出路。

手工艺的教育同其他门类的教育比起来,它有着自身的特点。比如很多情况下都需要作品的范,注重摹写传授的范本、模子,所以比较注重归纳、总结、师法。比如绘画,注重用笔的师法,描绘技艺的精密要求,它和参与工艺过程的制作是有直接关系的。

作为学生,需要跟随老师一起参与整个工程的工艺制作,这种情况比较全面的体现了中国古代手工艺传承的时代特点,也是现代所说的非物质文化传承的时代特点。在师承关系里,比如顾恺之师卫协,毛惠恒又师顾恺之,老师和学生并不是同时代的人,他们只能通过师法的途径学习。即使是亲传的师生关系,摹写的范本也是主要的学习方法,所以这种学习方法本身就使“父子相传,师徒相授”这种模式成为一种历史的选择。

其五,“父子相传,师徒相授”这个模式客观上使得手工艺风格面貌上典型的区域性差异能很好地保存下来,并且在理念上也保持着相对独立的文化差异。从大的方面讲,它使得整个非遗的文化形态呈现一种多元发展的面貌。

因为差异性是非遗文化的特点之一,也是艺术作品的特点之一,同一类别非遗作品的多元发展,在今天看来也是美术教育的一个重要的理念。

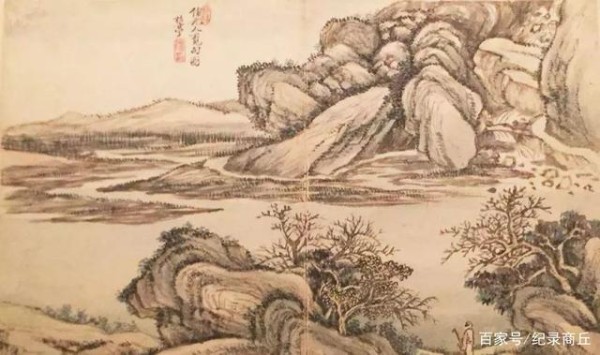

“父子相传,师徒相授”的模式在保证个体继承性的同时,还有许多小规模的教学实体,就形成了一种百家争鸣的局面。比如绘画中有浙派有吴派,有时候浙派强吴派弱,有时候吴派强浙派弱等等情况出现。它构成了一个时代绘画的亮点。再比如,在明代曾经形成一个南北分宗,它对后世绘画教育的导向影响比较大。从画派的地域性特征,基本上能看出明清绘画的师承关系。

所以艺术面貌、艺术风格等出现的差异,和“父子相传,师徒相授”的教学模式有着不可分割的关系。

其六,“父子相传,师徒相授”可以使较大的工艺工程很好的实现艺术风格的统一。

因为“父子相传,师徒相授”这种模式,使老师和徒弟共同承担同一个手工艺任务的时候,不会在绘图效果、手工艺方法上出现极大的差异,客观上使整个工程进度有保证,保证手工艺整体面貌的一致性。比如五个人同时雕一块玉石,如果是师傅带着四个徒弟,他们就可以很好地完成。手工艺的方法、做工的技巧、笔法、留白效果的考究、技艺的表现技巧等都会具有一致性。

据历史记载,隋唐民间的手工艺师傅在教育形态上有两个特点:一个是以画样范本为模范。另一个是以老师和徒弟合作作画,作为一种教学的主要手段,称之为亲授,这也初步形成了中国古代民间画工教育的基本形态。

比如师徒同在一个房间里面作画,主体部分由老师来完成,然后边缘角落等次要部分由徒弟完成,师法亲授在这种形式的师徒合作过程中完成。这种强烈的师承样式,使得工艺工程具有统一的风貌。

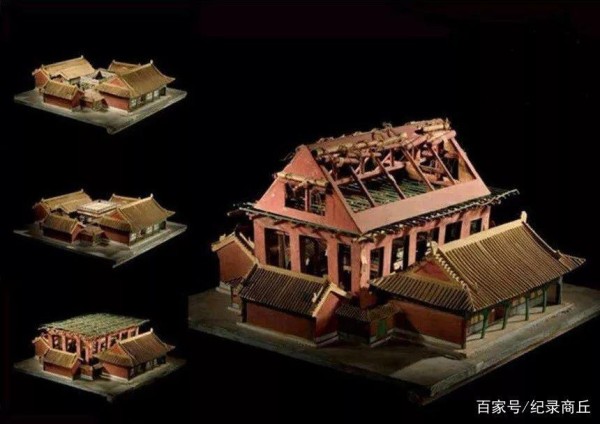

再比如清宫样式雷的“烫样”,清宫的雷氏世家是比较有名气的家族。样式雷的案例最能说明师承关系中艺术风格统一的特点。雷氏世家专制烫样,从康熙年间到清末的200多年间,祖孙八代人都在内务府做工,他们世代相传并制作烫样的活动。基本上构成了官宫体制内特殊设计的一种手工技艺形态,这种家庭教育的形态也保证了清宫在内务设计上具有统一的形态。

也正是有这种专制烫样世家,才使得宫廷的工艺具有一致性。这点让我联想到当代社会在单位引入的视觉识别系统,两者有一定的相似之处,虽然不一样,但它客观上也保证了大工程的一致性。

所以它客观上使得大的工艺工程能够顺利的开展,使面貌得到统一。“父子相传,师徒相授”模式在整体设计工程的实施中起到了保驾护航的作用。

其七,“父子相传,师徒相授”模式在强化行业意识、促进敬业精神、联络和深化行业内工匠的感情等方面起到了一个很大的作用。

通过一些礼仪的活动,强调了师徒尊卑、上下等级地位,并注入神圣的色彩,其实也是增加了相应的历史感。对于行会内师徒相授技艺的教育,树立某一个手工艺的自信,这些活动其实也起到了积极的推动作用。

直到今天我们还能看到“父子相传,师徒相授”行业内强化等级地位这种色彩,在很多非遗的传承中有体现。比如相声,相声重视辈分、讲究师承关系等特点。这些都是典型的“父子相传,师徒相授”模式在行业留下的痕迹,我们可以通过这一点,把其当成一个活化石,来倒推这种模式是一个什么样的存在。

其八,“父子相传,师徒相授”的模式一般在客观上使得相应的教育团体比较小,这种小规模教育团体一师一徒的状态,使古代时期的教育质量得到了一个很好的保证。

如今的高校仍旧有一个师生比的要求,就是多少学生应该配多少老师都有相应的比例,比如在美术等专业,就要求学生和老师的比例控制在11:1,这就要求老师不能带太多学生,这样可以使教育质量得到保证。反过来看古代的“父子相传,师徒相授”的模式,恰恰是在这一点上保证了教学质量。我想这可能是教育部到如今还在挖掘师徒制利好的一面的原因之一。

分析“父子相传,师徒相授”模式的得,其实是为了让我们有所坚守,看到这种模式利好的一面,让我们尽量能继承下来。同时,也希望这种模式对相关的学科、相关的职业教育,能有具体的指导意义。

网址:中国非遗传承中“父子相传,师徒相授”模式的得与失(上) http://c.mxgxt.com/news/view/941509

相关内容

师带徒培训模式的传承传统武术最主要的传承方式——师徒传承

迎文化和自然遗产日 福建漳州师带徒促非遗传承

李宁荣获“中国传统书画技艺非遗传承大师”称号

赵本山帮徒弟补上亿税额:师徒之情的传承与艺术的代代相传

技艺传承,师徒关系的变与不变

师徒传承不是“过去式”

非遗“代际传承”的喜与忧

“教授与骄傲门生:陈好、宋茜的师徒情深与艺术传承”

王楚钦和马龙:师徒传承中的羽翼相传