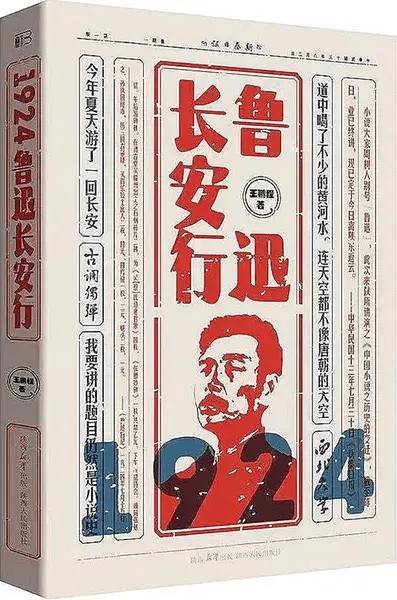

王鹏程《1924鲁迅长安行》连载(61)暑期班整体上的乏善可陈并不能掩盖鲁迅讲演的亮点

编者按:适逢 鲁迅长安行一百周年之际,本报连载 王鹏程教授的《1924鲁迅长安行》。该书穿越百年时空,聚焦鲁迅人生轨迹里唯一一次西北之行,透过日常生活、旅途行踪和阅市交游等,在鲁迅的行迹和视线里,给我们呈现了一个遥远而又陌生的民国长安,也让我们有幸与鲁迅在长安相见。

1924年7—8月,时任 国立西北大学校长的 傅铜有感于陕西交通不便、文化闭塞,遂在陕西省政府的支持下,与陕西省教育厅合办暑期学校,邀请五四新文化运动的主将、 中国现代文学的奠基人鲁迅, 北京师范大学教授王桐龄、李顺卿,南开大学教授李济、蒋廷黻,前北京大学理科学长夏元瑮,东南大学教授 陈钟凡,法国大学法学博士王凤仪等十几位学者名流前来西安讲学。他们以民国暑期学校最“豪华”的师资阵容,为 三秦大地输入新思想、新学术与新方法,可谓规模空前的文化盛宴,在中国现代教育史、学术史与文化史上占有特殊而重要的一页。

暑期学校从预告到正式开学,陕西省教育厅与各地教育部门均非常重视,各地选派人员到 西北大学听讲,当时的报纸对各地学员到省听讲进行了跟踪报道。开学后,西安连续降雨两天,但“听讲员不畏泥泞,来者甚为踊跃”,“到者每日不下四百余人”。可惜的是,由于师生语言沟通障碍,又无讲义可供学习,未过几日,听讲人数锐减。到7月28日,听讲学员不到二百,不及开学时一半,且“大半皆身着制服,暑期未归之学生、外县来者已不知何处去矣。间亦有一二留心听讲者殆亦如凤毛麟角之不可得”。

还有一个原因,暑期学校的费用和住宿也是一个大问题。暑期学校“陕南陕北路远者,来往旅费以一人一百五十元计算,由各县署筹给。以学校宿舍不能容纳,所以来西安之后,住客栈中。如 渭北各县的听讲者,住长乐商场之泰来栈及 南大街之鸿升栈等处”。至于旅费和住宿费用,县署能否按时兑现,也是一个问题。如果需要学员自行承担,难免有人不堪经济压力。总而言之,可能因为听不懂讲演,费用也是不小的负担,再加上 暑校快要结束时,部分讲师课程结束已经离开,所以听讲者就更是寥寥了。《新秦日报》8月8日题为《暑期学校日就萧条》的报道说:

暑期学校连日除少数讲师离陕外,各县学员亦有纷纷出省者,故报名簿上所书之七百余名听讲员,而每次出席者仅数十人,此外如下午之课堂钟点亦减去大半,且有数日无堂者,状颇萧条云。

8月20日暑期学校张榜公布了获得证书的人数。当时规定:“只要出席过半者,均可领取证书。(《旭报》说出席三分之一,仅十次报到即榜上有名)报名者七百余人,最后公布可领证书者三百零九人。记者认为这数字也有很大水分。”颁发证书以签到簿为准,“其实此簿极不可靠,以记者目睹有一人代签数人者,有数日未到而一次总签者,又有将明后日之到字预签者”。由此推断,真正听讲过半的人数远低于三百零九人。

西北大学和陕西省教育厅筹办暑期学校的时候,曾留学美国霍普金斯大学和 哥伦比亚大学的著名教育家朱斌魁,即在《教育汇刊》(南京)1924年第二卷第二期发表了《办大学暑期学校之紧要几点》一文,此文是他与哥伦比亚大学暑校主任、霍普金斯大学暑校主任通函讨论的要点。其中第一条,即指出应按照“暑校学员之需要而设学程”,“此实为办暑校之第一步”,“因来学者之性质及寡而设相当学程。否则学程非不切要,即犯太深或太浅之弊,二者均非暑校成功之兆”。西北大学暑期学校在这一方面显然考虑不周。第二条,“暑校之程度应提高与大学程度相等”。就开讲课题而言,在这点上西北大学暑期学校基本符合要求。第三条,“暑校经费应量入为出”。从 财政预算上看,西北大学暑期学校因督军与省长刘镇华全力支持,经费充足。所疑者为听课学员的餐旅费及住宿费用不知是由暑校还是由个人承担,从学员中途纷纷离开的情况分析,个人承担的可能性很大。第四条,“早印暑校一览分散各方”。这点西北大学暑校只做了一半工作,早期预告可谓到位,但没有印发讲义成为一大失误(这其中可能也有鲁迅等人讲题到陕之后才确定的原因)。第五条,“增进暑校学生之娱乐机会”。西北大学暑校开始时并没有计划,后来在学员的要求下才临时设置娱乐活动,也可谓亡羊补牢,为时不晚。对照朱斌魁的文章来看,西北大学暑期学校的教学安排及实施效果整体上是比较“失败”的。

暑期学校的筹划主办者傅铜也“自认其失败”。《旭报》1924年8月6日题为《暑期学校失败果真官厅之咎欤》的报道中云:“昨晤政界某要人,谈话略谓此次暑期学校毫无成绩,即当局者亦难自讳,且傅佩青氏亦自认其失败也,但傅氏谓此次失败原因系受官厅之影响,拟来年再办一次决不与官厅合作云。”

但凡事不可一概而论,暑期班整体上的乏善可陈并不能掩盖鲁迅讲演的亮点。从当年听过鲁迅讲演的学员回忆来看,鲁迅授课是比较成功的。陈漱渝说:“鲁迅此次赴陕自有其文化意义;虽然创作《杨贵妃》的计划因此幻灭,但却在《 说胡须》《看镜有感》等杂文中留下了此行的珍贵记录,特别是催生了《中国小说的历史的变迁》这一深入浅出的著作,更是为学术普及提供了范本。然而从当时的教学情况来看,对这次活动的成效的确不能高估。”他进而以《新秦日报》1924年7月30日刊登的报道为证:“暑期学校自开办后即有数学员于学校大抱不满,盖听讲员大都系在小学教育界服务者,而其讲演则与小学教育毫无关系,结果不过为个人增添若干零碎知识而已。此时又因无讲义致不懂讲师语言者莫名所谓,无法出席,故开讲之第二日即有人在黑板上大书‘既无讲义又无成书,言之谆谆,听者茫茫,师生交困,恐无好果’之语,其感于困难者可想而知,昨日全体听讲员已忍无可忍遂公推某君上讲台向众发表意见。”

应该说,陈漱渝所言的“对这次活动的成效的确不能高估”有一定道理。但需要指出的是,暑期学校的“失败”不能等同于鲁迅讲演的“失败”。这里面固然不乏后来听讲学员因主观因素“拔高”鲁迅,但鲁迅擅长讲演和授课有方也是不争的事实, 王鲁彦、荆有麟、许广平等在 北京听过鲁迅授课的学生,以及刘安国、李级仁、谢迈迁、 李瘦枝等在西安暑期学校听过鲁迅讲演的学员的回忆,都可以证明鲁迅讲演是比较成功的。

(未完待续)

责任编辑:

网址:王鹏程《1924鲁迅长安行》连载(61)暑期班整体上的乏善可陈并不能掩盖鲁迅讲演的亮点 http://c.mxgxt.com/news/view/94496

相关内容

王鹏程《1924鲁迅长安行》连载(25)王捷三和王品青向傅铜的提议,直接促成了鲁迅的长安行王鹏程《1924鲁迅长安行》连载(48)“在小说之国,鲁迅先生实为‘国父’”

永寿籍清华大学博士王鹏程新作《鲁迅长安行》出版上市

他最好的年华,都献给了鲁迅研究——朱正与他的鲁迅研究

全面认识鲁迅:鲁迅虽弃医从文,但他同样重视科学精神

“鲁迅的艺术世界”在成都开展 展现鲁迅“温和”一面

五四前夕,再读鲁迅,我只说一句:鲁迅先生被低估了!

鲁迅葬礼出殡现场:16位大人物抬棺,国母扶棺,送行队伍长几十里

许羡苏到底是不是鲁迅的恋人?鲁迅的母亲和朱安都很喜欢许羡苏

鲁迅“宝剑赠英雄”